公路路線設計中指標靈活運用探討

經驗人:翟文濤

公路路線設計中指標靈活運用探討

經驗人:翟文濤

論文主要參考文獻資料,從路線設計的角度出發,對路線的平面、縱面、橫斷面、平曲線半徑、直線長度、視距等技術指標在公路設計中的靈活應用的原則作了探討,結合我國北方某山區的特點,對山區高等級公路公路路線設計中的指標靈活運用的標準作了分析,從而使公路設計在達到規范要求的同時也能最大限度的提高公路的使用品質。

研究背景

本文以我國北方某地山區為例,隨著城市的發展,公路將不斷向山區延伸,山區公路建設規模將不斷擴大,在新規劃的待建高速公路中有1000多公里分布在山區。公路路線設計中,以“節約型交通”為主線,抓住保障駕駛員安全舒適、保護環境、節約土地資源等這些關鍵點,針對低交通量、高服務水平的山區高等級公路技術指標進行研究,根據山區自然環境、社會經濟環境、交通特點等需求出發,在滿足交通需求和運營安全、舒適的前提下,以提高建設項目的社會效益,最大限度保護自然資源,節約道路建設用地,以合理降低山區公路造價為目標,為山區低交通量高等級公路提出合理設置的原則和方案。

公路路線設計中指標靈活運用的原則

技術標準的靈活選用

標準的選擇是科學性強和影響因素多的一項內容,在以每一個區域的特殊性和差異性為前提下,應充分的考慮地域和不同地理條件之間的差別特點,滿足安全性和功能性的基本要求,進行方案比選,靈活運用技術指標。

如在《公路路線設計規范》中提到“一、二級公路設計路段不宜小于 10Km”。由于國省道干線公路修建年代較早,受到當時技術、經濟條件的限制,多數路段技術指標均較低,且道路沿線經過多年的發展,不少路段已形成城鎮,若以城鎮路段的技術指標作為改建時選用技術標準的依據,將導致所選用的技術指標過低,從而降低道路的通行能力。根據“指導意見”中靈活選用技術標準的思想,在山區公路路線設計時,可結合沿線交通運行的實際,根據具體情況適當減小設計路段的最小長度,采用較低技術標準(如設計速度、路基寬度等),而一般路段則選用較高的技術標準。應設置過渡段在設計路段之間,并應設置醒目的警告標志、可靠的安全設施,以保障行車安全。

技術指標的靈活選用

設計規范中對于用詞為“應”的指標往往有一般最小值和極限最小值之分,為“宜”的指標,并沒有進一步給出可供選擇的余地。特殊情況下可以采用極限指標進行設計,在一般情況下,對于“應”和“宜”之間如何合理選擇卻無從判斷。

技術指標可分為主要指標和次要指標。主要指標是由很多影響事項和計算參數確定的,凡是涉及安全性的指標,應盡量采用高指標,規范用詞一般為“應”;次要指標是從美學和行車舒適等角度提出的,在行車安全的基礎上,應按規范要求來執行,可采用低值或極限指標,甚至可以適當突破,規范用詞一般為“宜”。

公路路線設計中指標靈活運用的分析

圓曲線最小半徑

圓曲線最小半徑是以汽車在道路的曲線部分行駛時,安全順適行駛所需要的條件而確定的。對山嶺重丘區制定最大超高坡度應當比一般地區要小些,我國現行《規范》中規定一般地區的高速公路、一級公路為10‰二級、三級和四級道路為8%,積雪冰凍地區全部為6%,故為保證駕駛員和乘客在山嶺重丘區行車的安全和舒適性,取最大曲線超高為8%。鑒于我國車輛行駛穩定性、駕駛員駕駛安全態度和貨車載重情況等原因,參考美國低交通量同較高交通量公路最小曲線半徑值的對比值,對設計速度80~100km/h的該地區山區低交通量高等級公路的最小曲線半徑推薦值如表1所示。

表1 山區低交通量高等級公路最小曲線半徑推薦值

曲線間直線長度

直線,一般來說是和山區自然景觀不易協調的線形。山嶺重丘區由于地形變化很大,所以直線難以與地形協調,同時直線長度如果不合適,會破壞一系列道路線形的連續性。考慮到駕駛員操作、超高和加寬緩和的需要,反向曲線間的最小長度也要有所限制。

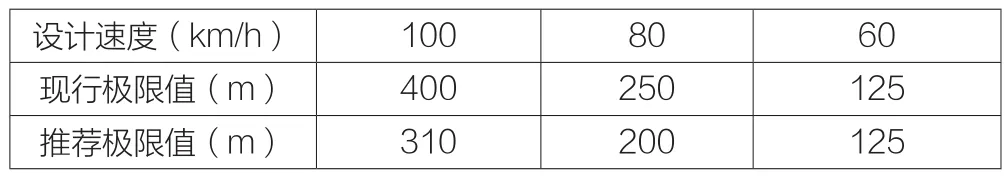

通過對比曲線間直線長度,可以發現各國的標準基本是一致的。針對駕駛員安全和舒適性行駛的特點,研究推薦該地區山區低交通量高等級公路曲線間的直線長度仍按照《規范》中的規定進行設計,在條件緊張路段可以突破至1.5V(V是設計速度),如表2所示。

10.3969/j.issn.1001-8972.2015.21.049