丹霞先生的文人花事

孫凝異

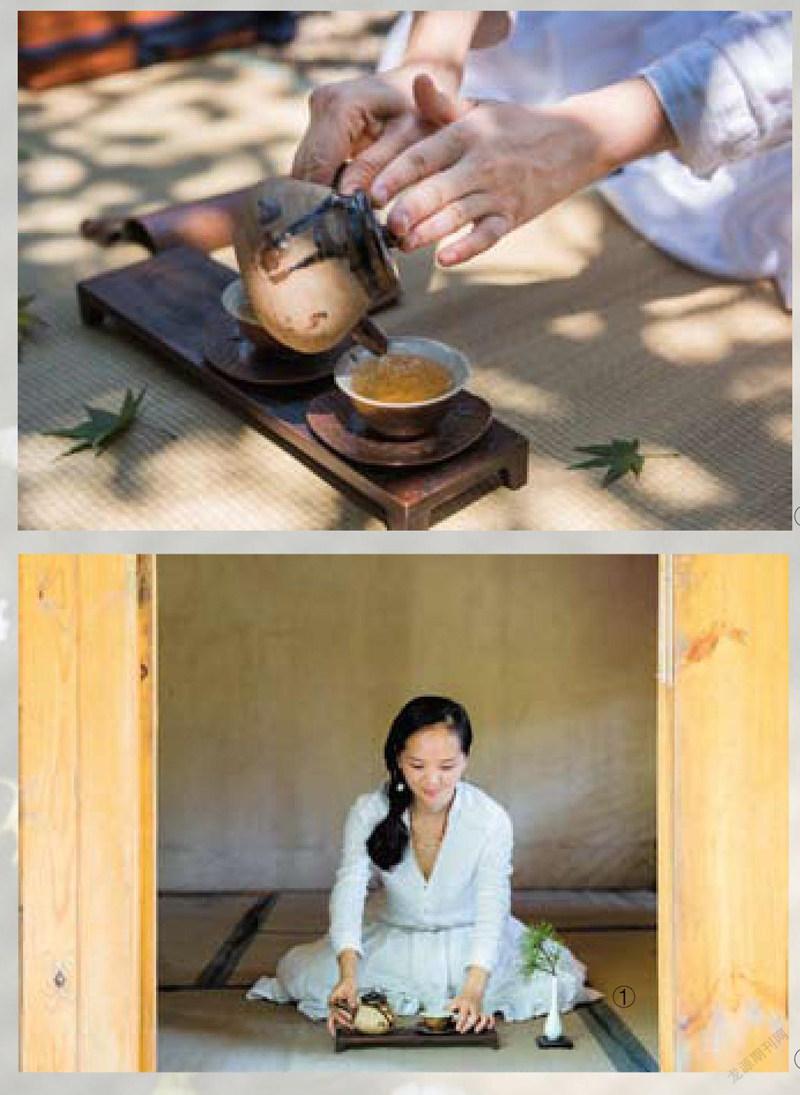

珍愛與敬畏,丹霞先生從一葉花里看世道。

“你當我是浮夸吧,夸張只因我很怕,似木頭似石頭的話……至放大來演吧,很不安怎去優雅,世上還贊頌沉默嗎……你叫我做浮夸吧……”陳奕迅這首讓人熱血澎湃的《浮夸》,在重慶黃桷坪唱出一場“浮夸”藝術雙人展。近3米高的木椅、巨型的倒立鳥巢、比人高的相框……一種與現實矛盾的生活平常之物,帶來了另一種美。參展人之一的丹霞先生,其實是個“圈外人”,走進藝術圈是個意外,但也不經意地綻放了一次。

心里擁有春天

丹霞先生實則是位清秀的姑娘,本名廖丹霞,一直在快節奏的地產業打拼,卻愛好插花、品茗等慢生活雅事。“我對花的熱愛,是骨子里帶來的,但凡視覺所及的地方,我一定先看到花。”她說。

小時候父親要求看《新聞聯播》,她的眼睛就盯著接待大廳會議桌上的花瞧,桌花、捧花、胸花……早在20年前,她就只身一人從重慶到成都學過西式插花。

多年后,當東方插花的理念走進中國人的生活后,丹霞先生開始探尋花藝與心靈最美的銜接。

今年最冷的時節,丹霞先生做了一場主題為“枯”的七人茶會,來客必須素色著裝,去繁就簡。雖是茶會,她帶去的兩束花卻成為禪意的點睛之筆,一枝是棉花,雖是花,卻是織物本源;另一束是盛開的水仙,意為等待美好來臨。

文人花,是丹霞先生追求的花藝境界,源于盆景里的文人樹一詞,如此盆景大多清瘦、簡潔,透出孤傲、與世無爭的意味。

對花除了欣賞與喜愛,丹霞先生更有珍惜和憐憫,她希望保持植物摘下時的自然形態,少修剪,少傷害。若是不得已剪下多余的枝條,她也會插在其他小瓶小杯里,盡量延續它們的生命。所以一片枯葉,一朵無名小花或是園林工人舍棄的樹枝,丹霞先生都會信手拈來,擱在柜上或插于瓶中,巧手點綴,讓生命再續。

即使多年前租房住時,她也會找些玻璃瓶插點花草,有次老師到家里吃飯,他端著一瓶小植物問丹霞先生:“你知道這叫什么嗎?這叫心里擁有春天。”

裝主的生活美學

每天,丹霞先生都要在微信上曬一個固定欄目:一日一茶。除了精致的茶席,有花,還有飯。

有時丹霞先生會自帶早午餐,但用微波爐熱了后,她會將飯菜倒進一個青花大盤里,精致擺放后再食用。“我不會用塑料盒盛菜吃飯,飯菜與好的食器搭配,是對美的追求,與錢多錢少無關。”于是,有朋友送她一個“裝主”的稱號。

這個“裝”字,還能用到裝修的事上。因為新家正在裝修,這段時日丹霞先生便在外租了房。這個臨時的家有一個五六十平方米的院子,因為荒于管理,雜草叢生。一個周日,她買來草皮,花了半天時間蹲著鋪草坪,再將野蠻生長的蕨葉、龜背竹一枝枝剪下擺進屋里。如此耗費心力,只因“我只有待在美的環境里才覺著舒服”。而丹霞先生在這里,只不過住半年而已。

其實丹霞先生對美的要求不僅僅局限于外表,她很認同儀式感。“儀式會給人尊重的感覺。”她曾在家里做法餐私享會,不僅邀約在法國生活多年的朋友分享技巧,她在發出邀請時,還自己設計邀請函,做卡片和禮物送朋友。

“我希望大家都感受到生活中的各種美。人生短暫,親自參與,才是真情流露。”丹霞先生說她的“裝”,其實是想告訴大家,重慶除了性格火辣的精英美女外,還有文化美女。一個身處浮華環境的人,卻過得越來越質樸、自然,她說當下或許還有刻意的成分,但會努力變成一種更自然的精神狀態。

“就像自取丹霞先生之名,自不量力,但成為先生,是我的一個追求。”她謙虛地笑。