中國城鎮化遲滯的政府行為研究

汝剛,劉慧,張俊

?

中國城鎮化遲滯的政府行為研究

汝剛1,劉慧2,張俊2

( 1. 南京審計學院經濟與貿易學院,南京 211815;2. 安徽財經大學經濟學院,安徽蚌埠 233030)

中國城鎮化發展的遲滯不僅抑制了內需,也拉大了城鄉收入差距。通過構建勞動力流動與政府行為的數理模型可以發現:政府對待勞動力流動采取的政策不是一成不變的,而是隨著經濟發展的不同階段而采取不同的政策,從嚴格限制勞動力流動到不斷減少對勞動力流動的阻礙,最后鼓勵勞動力流動,這是一個理性政府的最優選擇。政府遵循短期利益最大化原則長期維持戶籍制度,卻阻礙了中國的城市化進程。政府可以通過改革戶籍制度、減輕對土地財政的依賴、加大對農民工的職業培訓等一攬子方法來解決城鎮化遲滯的問題。

城鎮化;政府行為;勞動力流動;戶籍制度

一、引言

城鎮化是現代化的重要標志,是擴大消費需求實現經濟增長的重要引擎,也是全球最持久、最顯著的發展趨勢之一,預計到2050年,全球城鎮化率將達到68.7%,有62.9億人口在城市生活。改革開放將中國推入了經濟發展與社會進步的快車道,也加快了城鎮化的發展進程,2014年我國以常住人口計算的城鎮化率為54.77%,而以戶籍人口計算的城鎮化率卻僅為37.11%,這遠遠低于世界城鎮化率的平均水平,也滯后于我國的經濟發展水平和城鎮化水平。我國的城鎮化發展為什么滯后?以戶籍人口衡量的城鎮化率又為什么遠遠低于以常住人口衡量的城鎮化率?

有學者認為我國一直實行的城鄉二元戶籍制度不僅使得城鎮化發展水平滯后,也造成以常住人口計算的城鎮化率和以戶籍人口計算的城鎮化率之間的巨大缺口,使得數以億計流動人口及隨遷家屬難以獲取城市戶口,只能“鐘擺式”地遷移。為提高城鎮化的發展水平和發展質量,中共十八屆三中全會提出“推進農業轉移人口市民化,逐步把符合條件的農業轉移人口轉為城鎮居民”。2014年7月發布《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》開啟對戶籍制度的根本性變革,使得1億左右農業轉移人口有望落戶城鎮。這些政策的出臺會為我國的城鎮化發展注入新活力。

二、文獻綜述

優質的社會公共服務、高水平的工資收入、大量的工作機會與選擇使得農村的剩余勞動力愿意忍受背井離鄉的痛苦進城務工,Goodspeed將人口遷移理解為“尋找更好的政府、制度與生活”。[1]Lewis在《無限勞動力供給下的經濟發展》中指出勞動力總是在工資差額較明顯的傳統部門和現代部門之間轉移,這種勞動力的流動不僅解決了農業富余勞動力問題,也加速了工業化、城鎮化的發展。[2]Chang認為中國的城鎮化帶動了非農產業的快速發展,為經濟增長提供了持久而強勁的動力。[3]城鎮化進程中政府所進行的基礎設施投資使得城市增加了吸引農村勞動力流入的因素,農村富余勞動力源源不斷地涌向城市,促使產業結構更加合理(Messina)。[4]郝大明分析了改革開放以來各個時期的生產效率,認為中國經濟發展的關鍵因素是勞動力的合理流動。[5]鮑超通過研究中國31個省的城鎮化與經濟增長關系測算出城鎮化對經濟增長的貢獻率長期穩定在30%左右。[6]城鎮化不僅是增加內需轉變經濟發展方式的路徑選擇也是經濟增長的動力源泉,中國城鎮化發展滯后已經成為經濟發展乏力的原因和困擾眾多學者的難題。

周天勇認為中國城鎮化發展水平比世界平均城鎮化率低15個百分點,呈現出工業化超前和城鎮化滯后的特點,城鎮化發展滯后給中國的經濟和社會發展帶來了一系列問題。[7]周其仁指出中國城市化滯后是經濟轉型的一道坎,會阻礙生產效率的提高,妨礙產業結構升級,拉大城鄉收入差距。[8]鑒于城鎮化滯后帶來的諸多負面影響,學者們開始尋找城鎮化滯后的原因。林毅夫認為中央政府實施的城鄉二元戶籍制度將農民牢牢的束縛在農村,有利于實現其制定的重工業優先發展的趕超戰略,但這也成為我國城鎮化遲滯的重要原因。[9]陳斌開支持林毅夫先生的觀點,他的研究表明政府鼓勵資本密集型部門優先發展的政策選擇和制度設計造成了城市就業需求的相對減少,從而減緩城市化進程。[10]李子聯用2001-2012年的中國省際面板數據來解釋城鎮化滯后的謎題,他認為工業化進程的加快帶來了城市建設用地的大規模擴張,但城市的擴張并沒有吸納大量的人口,得出第三產業發展水平低是城鎮化滯后的原因。[11]

通過對眾多學者的觀點進行梳理,我們看到現有研究主要集中于兩個方面:1)城鎮化落后經濟增長及工業化發展水平,并且帶來了負面的影響。2)城鎮化遲滯的主要原因是政府實行的城鄉二元結構的戶籍制度、重工業優先發展的戰略以及第三產業發展水平低。本文通過構建數理模型,分析政府做出的阻礙農村勞動力流入城市的制度設計和政策建議是否是在短期內做出的理性選擇,政府的選擇在長期內是否會導致城鎮化遲滯的后果。

三、數理模型:勞動力流動與政府行為研究

(一)模型假設

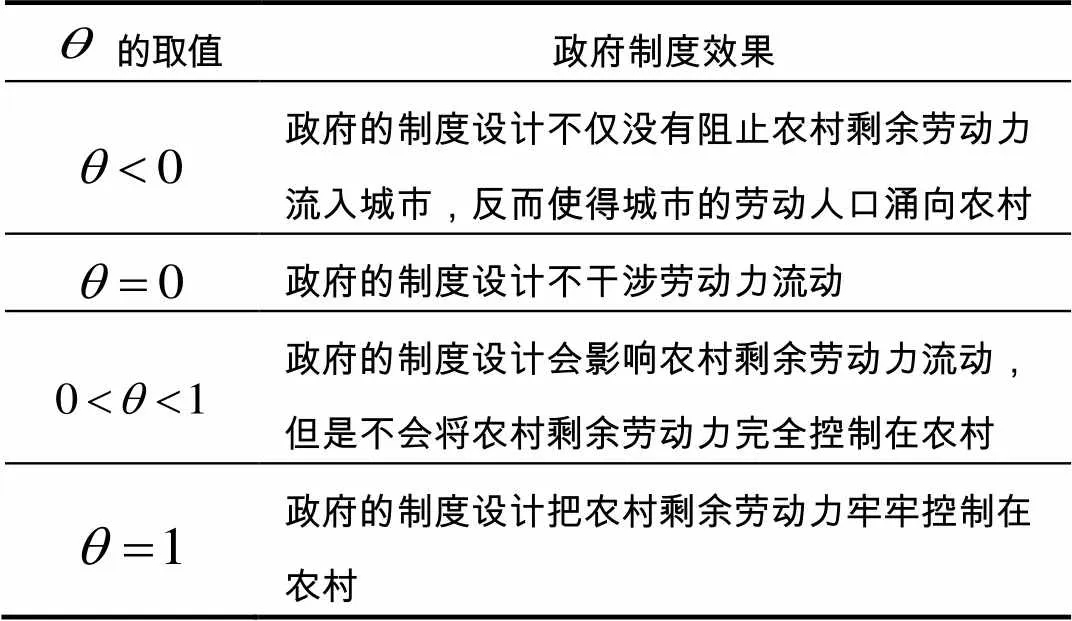

表1 政府阻礙勞動力流動的制度壁壘的取值

表1 政府阻礙勞動力流動的制度壁壘的取值

的取值政府制度效果 政府的制度設計不僅沒有阻止農村剩余勞動力流入城市,反而使得城市的勞動人口涌向農村 政府的制度設計不干涉勞動力流動 政府的制度設計會影響農村剩余勞動力流動,但是不會將農村剩余勞動力完全控制在農村 政府的制度設計把農村剩余勞動力牢牢控制在農村

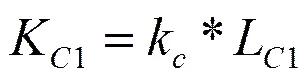

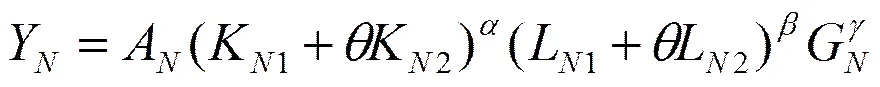

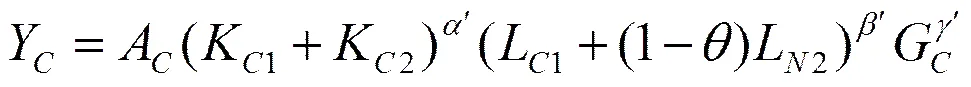

假設4:資本、勞動、技術進步和資源稟賦是影響地區經濟增長的主要因素,假設生產函數為,由于資源稟賦是一個地區無法通過人為控制而改變的,所以為了簡化分析,不考慮資源稟賦對經濟增長的影響。

(二)數理分析

1. 農村剩余勞動力對進入城市工作與生活的態度

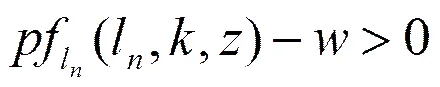

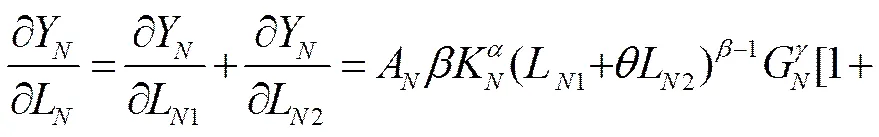

根據此問題最優的庫恩塔克一階條件,可以得到以下式子:

2. 政府對農村剩余勞動力進入城市的態度

1)工業化初期,政府為保證工業生產效率,采取嚴格阻礙農業人口進城的制度。Schults和Moene認為人口遷移的根本原因在于遷移前后預期收益與預期成本的差額。當農村剩余勞動力進城務工的預期收益高于其預期成本時,他們就會做出向城市流動的決策,反之則選擇留在農村。農村剩余勞動力進入城市的收益可以分為貨幣收益()和非貨幣收益()。貨幣收益主要由工資、公共福利、農地、住宅地轉租或出租等收益構成;非貨幣收益主要由大量的就業機會、良好的教育、優越的工作條件、文化水平、文明意識的提高,技能水平的提高等因素構成。農村剩余勞動力進入城市的成本()主要由遷移成本、語言溝通成本、心理成本、生活成本、住房成本等構成。

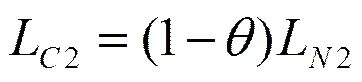

為了簡化分析,我們不考慮對外開放,只考慮一個封閉的經濟體。由于農村和城市的生產方式和所需的生產要素都不相同,所以我們需要將農村的生產函數和城市的生產函數區分開,故農村的生產函數為,城市的生產函數為。

所以

Lewis(1954)的二元結構理論指出,勞動力遷移的根本原因在于勞動生產率的差異,較高的勞動生產率可以創造較高的工資收入、舒適的生活條件、完善的社會保障體系、優良的教育等,所以勞動力總是從生產效率低的部門向生產效率高的部門遷移。隨著生產效率高的部門勞動力增加,生產效率低的部門勞動力減少,根據邊際報酬遞減規律,各部門的生產效率會趨于一致,勞動力最終也會停止流動。我國城市中主要發展的是第二和第三產業,農村則主要發展第一產業,二、三產業的生產效率要高于第一產業的生產效率,隨著生產技術的進步,城市對勞動力的需求在不斷增多;良種、機械、化肥、農藥的普及使得農村釋放出大量的剩余勞動力,這些剩余的勞動力會追求著城市的高工資收入而源源不斷地涌入城市,當城市和農村的勞動生產率一致時,農村的人口便不會再向城市流動。

為方便計算,我們令

3)工業化后期,為提高工業和農業的生產效率政府會鼓勵農村勞動力流入城市。

勞動和資本是影響產出的重要因素,為了克服邊際報酬遞減規律帶來的不利影響,政府總是在尋找使得產出最大的最優勞動投入量和資本的最優投入量,并用手中的宏觀調控權利使得城市和農村的生產都最有效率。政府的阻礙壁壘和勞動的生產效率與資本的生產效率之間的關系我們可以作如下推導。

(三)模型結論

提高城鎮化水平是擴大內需的重要途徑,是解決城鄉收入差距的有效手段,中國城鎮化發展的遲滯不僅抑制了內需,也拉大了城鄉收入差距。通過構建勞動力流動與政府行為的數理模型,我們發現:政府對勞動力流動會隨著工業化的不同階段而采取不同的政策。工業化初期,政府會采取嚴格阻礙農業人口進城的制度;隨著工業化進程的深入,政府會減少對勞動力流動的阻礙;工業化后期,政府會鼓勵農村勞動力流入城市,因此中國的城鎮化遲滯的原因很大程度上也是政府造成的。中國的地方政府基于理性、自利的考慮,只顧為增長而增長的短期利益,長期維持阻礙農村剩余勞動力進城落戶的戶籍制度,而不愿從發展的蛋糕里分出一部分發展成果給農民,這阻礙了中國的城市化進程,產生了城鎮化遲滯帶來的負面問題。

三、政策建議

(一)加快戶籍制度改革的步伐,為農民工提供與城市居民相同的基本公共服務

戶籍制度的存在,已經很大程度上阻礙了中國城市化的進程,它的作用已經完成,是時候讓它退出歷史舞臺了。當前我國已經進入工業化后期,根據前文的數理模型,政府應該鼓勵農民工進城。但當前在我國表現得還不是很明顯,主要是地方政府出于短期政績的考慮,各個地方為增長而競爭,不愿意為農民工提供醫療、社保等基本的公共服務,而只愿意增加城市基礎設施投資等短期快速拉動經濟增長的項目,這在短期是有利的,卻可能不利于長期的經濟增長,特別是考慮到中國大、中城市基礎設施已經日益完善的背景下,就更是如此。相反,讓農民工成為城市市民,為其提供基本的公共服務,卻是“供給側改革”,有利于減少企業的勞動力成本,提高其競爭力,從而提高企業的產出,促進長期經濟增長

(二)減少地方政府對土地財政的依賴,加大廉租房的供給,讓農民工住有所居

2003年中國的住房制度改革,令地方政府可以出賣土地獲得財政收入,極大地改變了地方政府的行為。地方政府憑借對城市土地的壟斷,不斷地抬高土地的出讓價格,從而獲得了巨額的財政收入,這也不斷地推動了房屋價格的上漲。奇高的房價讓進城的農民工望而卻步,通過購買商品房獲得城市戶口對他們而言是一種遙不可及的夢想,他們只有把家安在農村,過著候鳥式的生活,這嚴重阻礙了中國的城市化進程,也阻礙了農民工進城,而且也引發了日益膨脹的房地產泡沫。因此,在中國當前的情形下,必須減少地方政府對土地財政的依賴,為低收入的農民工提供廉租房,讓更多農民工實現“市民夢”。

(三)加大對農民工的教育、職業培訓力度,提高農民工的人力資本水平

我們應該看到,相對于城市居民,農民工的個人受教育水平、個人技能等是比較低的,他們在城里只能從事比較低級的以及城里人不愿意從事的工作,客觀上造成了他們與城市居民收入的差距,因此想讓農民工真正融入城市,能承受起城里的高生活成本,最根本的是要提高農民工的收入水平,這就要求政府加大對農民工的教育和職業培訓,以提高農民工的人力資本,這樣才能讓城市真正留得住農民工,促進中國的城市化進程。

(四)采取一系列政策措施加快中小城市、中西部城市的發展

我國區域經濟發展不平衡的現象非常嚴重,經濟發達的地區主要集中在東部沿海地區以及一小部分大城市,一線城市和部分二線城市人口不斷膨脹,住宅價格不斷攀升,城市病不斷凸顯,顯然要想進一步提高這些城市的城市化水平,讓農民工繼續大量進入這些城市是不現實的。與此相反,中國廣大的中小城市容納的就業人數卻很少,流入的農民工也很少,這主要是由于這些地方經濟不發達造成的,因此要提高中國的整體城市化水平,必須大力發展這些中小城市,因此國家必須采取包括增加中央財政支出、制定優惠政策、創新制度設計等一系列的政策去發展這些城市,這樣才能讓更多的農民工去這些城市就業,留在這些城市,這既促進中國整體城鎮化水平的提高,又能解決區域發展不平衡和問題。

參考文獻:

[1] T Goodspeed.A Re-Examination of the Use of Ability to pay Taxes by Local Governments[J]. Journal of public Economics, 1989(38): 319-342.

[2] W A Lewis. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor[J]. The Manchester School, 1954(5): 80-93.

[3] Chang G H, J C Brads. The Paradox Of China’s Growing under-urbanization [J]. Economic System, 2006(4): 24-40.

[4] Messina J. Institutions, Service Employment—A panel Study for OECD Countries[J]. European Central Bank Working Paper Series, 2004(8): 320-320.

[5] 郝大明. 1978-2014年中國勞動配置效應的分離與實證[J].經濟研究,2015(7): 42-53.

[6] 鮑超.中國城鎮化與經濟增長及用水變化的時空耦合關系[J].地理學報, 2014(12): 1799-1809.

[7] 周天勇. 中國推進城市化的猶豫、失誤和后果[J]. 經濟研究參考, 2009(35): 3-18.

[8] 周其仁. 城市化滯后成為轉型之坎[J]. 新經濟導刊, 2012(09): 8-9.

[9] 林毅夫. 中國的奇跡: 發展戰略與經濟改革[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999.

[10] 陳斌開, 林毅夫. 發展戰略、城市化與中國城鄉收入差距[J].中國社會科, 2013(4): 81-101.

[11] 李子聯. 人口城鎮化滯后于土地城鎮化之謎——來自中國省際面板數據的解釋[J]. 中國人口、資源與環境, 2013(11): 94-101.

(責任編校:賀常穎)

Research on Government Behavior of China's Urbanization Lags Behind

RU Gang,LIU Hui, ZHANG Jun

(1. Nanjing Audit University , Nanjing, Jiangsu 211815, China; 2. Anhui University of Finance and Economy, Bengbu, Anhui 233030, China)

An effective way to improve the level of urbanization is to expand domestic demand that is the effective measure to solve the income gap between urban and rural areas. The development of China's urbanization lags not only to inhibits the domestic demand, also to widen the income gap between urban and rural areas. In constructing the mathematical model of labor migration and the government behavior, we find that the government treat labor migration policy is not static, but with the different stages of economic development and taking different policy, from a strictly restrict the flow of labor force to the declining of Labour mobility barriers, and finally to encourage labour mobility, which is the optimal choice of a rational government. Government to follow the short-term benefit maximization principle to maintain the household registration system for a long time, in the long term it has hampered China's urbanization process, the lag of urbanization brings many negative problems.

urbanization; the government behavior; labor mobility; household registration system

F 323.6

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2015.05.003

2096-059X(2015)05–0019–06

2015-08-30

國家社科基金一般項目(10CJL020);國家社科基金一般項目(15BJL017);南京審計學院研究生科研創新計劃項目(MG2015009);

汝剛(1985-),男,安徽亳州人,碩士,主要從事經濟增長與收入分配研究;劉慧(1992-),女,山西大同人,碩士,主要從事宏觀經濟理論與政策研究;張俊(1970-),男,副教授,博士,碩士生導師,主要從事農村經濟理論與實踐研究。