松嫩平原西部濕地自然保護區保護有效性遙感分析

路春燕,王宗明,劉明月,歐陽玲,3,賈明明,毛德華

(1.中國科學院東北地理與農業生態研究所,中國科學院濕地生態與環境重點實驗室,長春 130102;2.中國科學院大學,北京 100049;3.赤峰學院,內蒙古 赤峰024000)

松嫩平原西部濕地自然保護區保護有效性遙感分析

路春燕1,2,王宗明1*,劉明月1,2,歐陽玲1,2,3,賈明明1,毛德華1

(1.中國科學院東北地理與農業生態研究所,中國科學院濕地生態與環境重點實驗室,長春 130102;2.中國科學院大學,北京 100049;3.赤峰學院,內蒙古 赤峰024000)

以松嫩平原西部國家級濕地自然保護區為研究對象,以Landsat MSS/TM/OLI遙感影像為基礎信息源,綜合運用最小均方差、變異系數、景觀指數、信息熵模型、地理信息系統空間分析和景觀發展強度指數,研究保護區保護有效性變化及其影響因素.結果表明:松嫩平原西部國家級濕地自然保護區保護有效性大致呈遞減趨勢;1987~2013年人類活動對保護區的干擾強度不斷增加,且與保護區保護有效性呈顯著負相關;耕地和草地為濕地轉出的主要類型,分別占總轉出面積的63.71%和21.69%;濕地自然保護區保護有效性的降低是自然環境變化和人類活動影響共同作用的結果,自然環境變化是內因,而人為活動干擾,尤其是開墾造田和水利修建加速了濕地退化.最后,論文就研究中存在的不足以及保護區管理建設中應關注的問題進行了闡述.

國家級濕地自然保護區;松嫩平原西部;信息熵模型;遙感;面向對象的分類方法;景觀發展強度指數

濕地是地球上最重要的生態系統之一,它不僅為人類生產、生活提供寶貴的資源,而且具有巨大的生態功能,因此被譽為“地球之腎”、“生命的搖籃”和“鳥類樂園”[1].20世紀70年代以來,隨著人們對濕地生態功能和價值認識的逐步深入,濕地資源及其生物多樣性的保護已經成為當今國際社會備受關注的熱點問題[2-3].對此,我國相繼建立了多個濕地自然保護區,且數量日益增加[4].根據國家林業局的數據,截止到2013年,我國已建成的以濕地生態系統為保護對象的國家、省、市和縣級自然保護區共計342個(http://datacenter.mep.gov.cn).相對于發達國家而言,我國自然保護區的研究和建立較晚,建設缺乏系統的規劃設計,保護區多采取“搶救式”的強制性保護政策,由此造成了保護區“大力建設”和“薄弱管理”的局面[5-6],保護區建立后其保護成效未得到足夠的重視和關注.

保護區有效性評價涉及4個相互區別且互補的層面,即覆蓋率、保護有效性、管理有效性和詳細監測程度.其中,保護區管理有效性評價是基于管理行為的保護區有效性評價,而保護區保護有效性是基于保護目標保護成效的保護區有效性評價[5].任春穎等[4]、Liu等[7]綜合運用地理信息系統、遙感和景觀格局指數分別對向海和臥龍自然保護區保護有效性進行研究,發現保護區建立后并未得到有效保護,出現了生態退化現象,人為干擾以及保護區管理建設中存在的問題是影響保護區發揮有效保護作用的主導因素.Mora等[8]、鄭姚閩等[9]分別對全球海洋自然保護區和我國濕地自然保護區進行了有效性評價,發現自然保護區并未有效地保護.Porter-Bolland等[10]利用土地覆蓋數據計算年均森林退化率和定性對比的方法,研究了社區管理和保護區保護森林保護方式的保護有效性,發現較保護區保護森林景觀,以社區管理方式保護森林其森林退化率更低,保護有效性更高.

保護區保護有效性評價對于國家保護法令的制定、保護措施的實施以及政府資金的分配等方面都具有重要的意義[11-12].然而,對于保護區有效性的研究目前主要集中在保護區管理有效性評價,據初步統計,其評價方法已多達50余種[13].而對于保護區的保護有效性評價卻相對較少,且其評價方法主要通過問卷調查、專家打分、定性對比等方法實現,受主觀因素的影響較大,評價結果精確性不足[14-16].

本研究選擇松嫩平原西部的國家級濕地自然保護區作為研究對象,以遙感影像分類結果作為基礎數據源,結合地理信息系統、信息熵模型和景觀發展強度指數,對1987~2013年國家級濕地自然保護區的自然濕地生態系統進行保護有效性評估,并分析保護區自然濕地的時空變化特征和影響保護區保護有效性的主要因素,以期為濕地保護區的有效保護和生態建設提供決策參考.

1 研究區概況

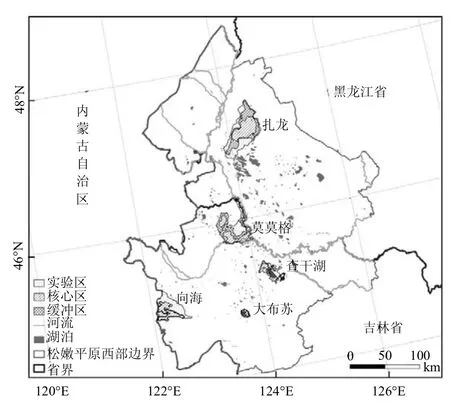

松嫩平原西部地理坐標為43°59′E~48°33′E,121°37′N~126°39′N(圖1),按照行政區劃單元該區包括吉林省松原市、白城市、黑龍江省大慶市以及黑龍江省的齊齊哈爾地區和綏化地區的龍江、泰來、富裕、齊齊哈爾、贛南、安達、蘭西和肇東等,共計23個市、縣,總面積約10.1× 104km2,是我國重要的糧食生產基地之一.

圖1 研究區位置Fig.1 The location of study area

松嫩平原西部位于中溫帶大陸性半濕潤、半干旱季風氣候區,夏季降水集中,雨量充沛;春秋干燥,降水稀少;年平均氣溫2~5.6℃,年降水量360~480mm,潛在蒸發量1200~1900mm,遠大于降水量.該區地勢平坦,高程在130~320m之間.洼地、河流、湖泊星羅棋布,沼澤濕地廣泛發育.為了更好的保護濕地資源及其所支撐的生物多樣性,截止到目前,國家林業局共在該區建立了5處以濕地生態系統為主要保護對象的國家級濕地自然保護區,分別是向海、扎龍、莫莫格、查干湖和大布蘇國家級自然保護區,其中扎龍、向海和莫莫格自然保護區已先后被列入國際重要濕地名錄.各自然保護區根據功能不同又被劃分為核心區、實驗區和緩沖區3部分(圖1).

2 數據來源及研究方法

2.1 數據來源及處理

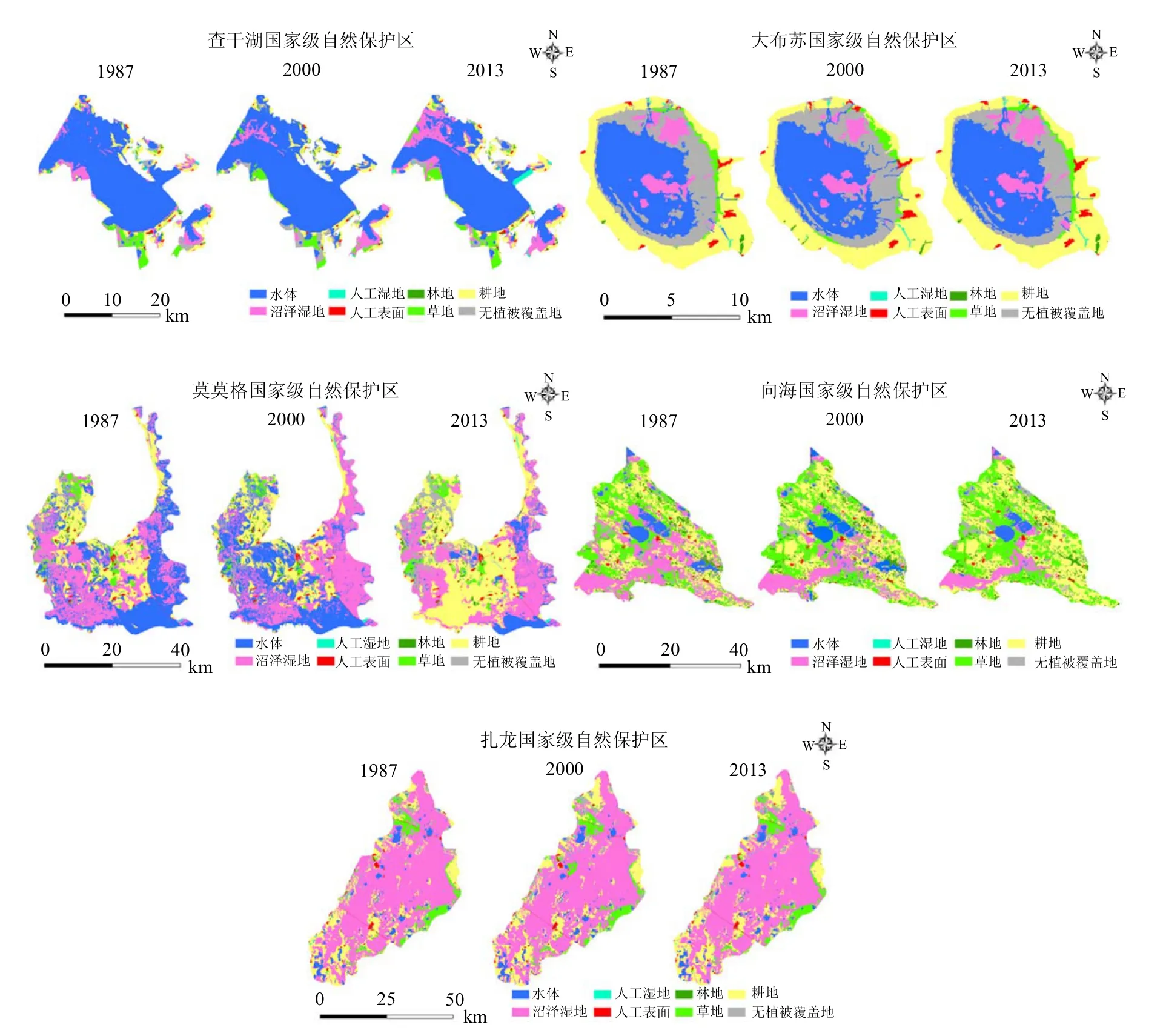

圖2 1987~2013年松嫩平原西部各國家級濕地自然保護區土地覆蓋對比Fig.2 Land cover comparison of each national wetland nature reserve in West Songnen Plain from 1987 to 2013

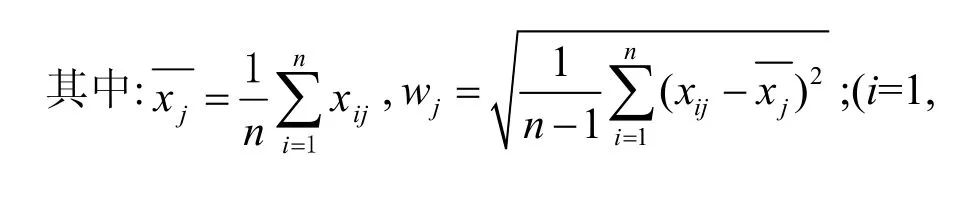

保護有效性評價是以保護目標保護成效為基礎的評估,因而對濕地保護區而言,濕地空間變化和制圖對其保護有效性評價研究具有非常重要的意義[17-18].但是,由于濕地分布區地理環境復雜,人類活動不易到達,因而應用傳統的實地調查方法進行濕地制圖不僅需要耗費大量的人力、物力和財力,而且需要花費較長的時間.遙感相對于傳統的地面實測方法,在土地覆蓋/利用類型變化監測和制圖方面具有觀測范圍廣、信息定量化、數據更新快、多時相、歷史資料豐富、可對比性強等優勢[19-20].本研究選擇1987、2000和2013年的Landsat MSS/TM/OLI影像作為本研究中自然保護區土地覆蓋信息提取的基礎數據源.以1:10萬地形圖為基準,對遙感影像進行幾何糾正,誤差控制在0.5個像元以內.參照國際IGBP的土地覆蓋分類系統,結合本研究的目的,確立研究區的土地覆蓋分類系統,包括林地、草地、耕地、人工表面(居住地、交通用地和建筑工礦用地)、水體(河流和湖泊)、沼澤濕地、人工濕地(水庫、坑塘、運河及水渠)和無植被覆蓋地共8種類型.在此基礎上,建立各個土地覆蓋類型的遙感解譯標志,基于eCognition 8.64軟件應用面向對象分類方法對遙感影像進行信息提取.最終得到各自然保護區1987、2000和2013年的土地覆蓋數據(圖2).作者于2009~2013年在研究區實地考察獲取674個采樣點(采樣點空間位置及其采集時間圖3所示),利用這些采樣點對土地覆蓋數據進行精度驗證.總體分類精度為92.24%,Kappa系數為0.91,分類精度較高,可以達到本研究的要求.

同時,為了更為全面客觀地分析影響保護區保護有效性的因素,本研究搜集了研究區內的氣象數據(http://cdc.cma.gov.cn/home.do)、交通道路數據(來源:1987、2000和2013年吉林省與黑龍江省交通地圖)及人口經濟發展數據(來源:吉林省與黑龍江省統計年鑒).其中氣象數據包括研究區內及周邊的23個氣象站點1987~2013年的逐月平均氣溫和降水量數據.對此數據進行處理,得到年平均氣溫和年降水量,進而應用空間插值的方法得到各氣象因子連續的空間分布數據.

2.2 研究方法

2.2.1 保護有效性評價指標體系構建 由于保護區管理體制不健全、濕地生物多樣性數據不易獲取、歷史記錄數據缺失等主客觀因素的影響,在區域尺度上對濕地保護區進行保護有效性評價具有一定的困難.為克服此困難,本研究遵循全面性與重點性相結合、整體性和相對獨立性相結合、科學性、可操作性的指標選擇原則[21],圍繞構建國家級濕地自然保護區保護有效性評價指標體系的總目標,選擇表征整個自然保護區和核心區保護成效的18個評價指標(基于Fragstats軟件計算得到的景觀格局指數)初步構建評價指標體系(表1).選取的評價指標不僅能夠反映濕地數量和質量的變化,更能夠反映濕地景觀空間格局的變化.各個指標的生態學意義參考文獻[22-23].

對于已有的保護區保護有效性評價方法而言,為了達到快速高效獲得評價結果的目的,所構建的評價指標體系其指標間的相關性分析往往不夠,從而使評價系統存在冗余信息,影響評價結果的準確性[24].為此,本研究選擇最小均方差和變異系數相結合的方法,對初步建立的評價指標體系進行指標篩選,剔除冗余信息,使評價結果更為準確.該方法的優點為簡單易操作,客觀性強,可極大地消除人為主觀因素的影響.

最小均方差法的基本思想為:對于由n個被評價對象(S1,S2,……,Sn)及其所對應的m個指標的觀測值xij(i=1,2,……,n;j=1,2,……,m)所構成的評價系統而言,假設所有評價對象所對應的某一項評價指標的取值相差甚微,那么盡管這個評價指標非常重要,但對最終的評價結果來說,它所起的作用卻非常微小.因此,為了減少數據冗余和計算量,可刪除此評價指標.即:

為評價指標xj的樣本均方差.其中

為評價指標xj的樣本平均值.

若存在k0(1≤k0≤m ),使得

并且Sk0≈0,則可刪除掉與sk0相應的評價指標xk0[21].

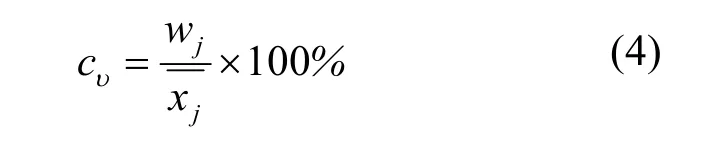

在最小均方差法的基礎上,為了使最終構建的評價指標體系性能良好,應用變異系數對評價指標進行區分度分析,以使最終建立的評價指標體系更可靠、更精確.變異系數的計算公式如下:

式中:cυ為變異系數,其值越大,則表明該指標的鑒別能力越強.

圖3 采樣點空間分布及其采集時間Fig.3 Spatial distribution and acquisition time of sampling sites

應用最小均方差和變異系數相結合的方法對原始評價指標進行計算,綜合考慮分析確定S<0.06且cυ<0.08的評價因子被剔除.被剔除的因子分別為整個自然保護區自然濕地保護成效的斑塊形狀破碎指數D9(S=0.056,cυ=0.073)、核心區自然濕地保護成效的面積加權分維指數D15(S=0.011,cυ=0.012)、核心區自然濕地保護成效的斑塊形狀破碎指數D18(S=0.002,cυ=0.003).

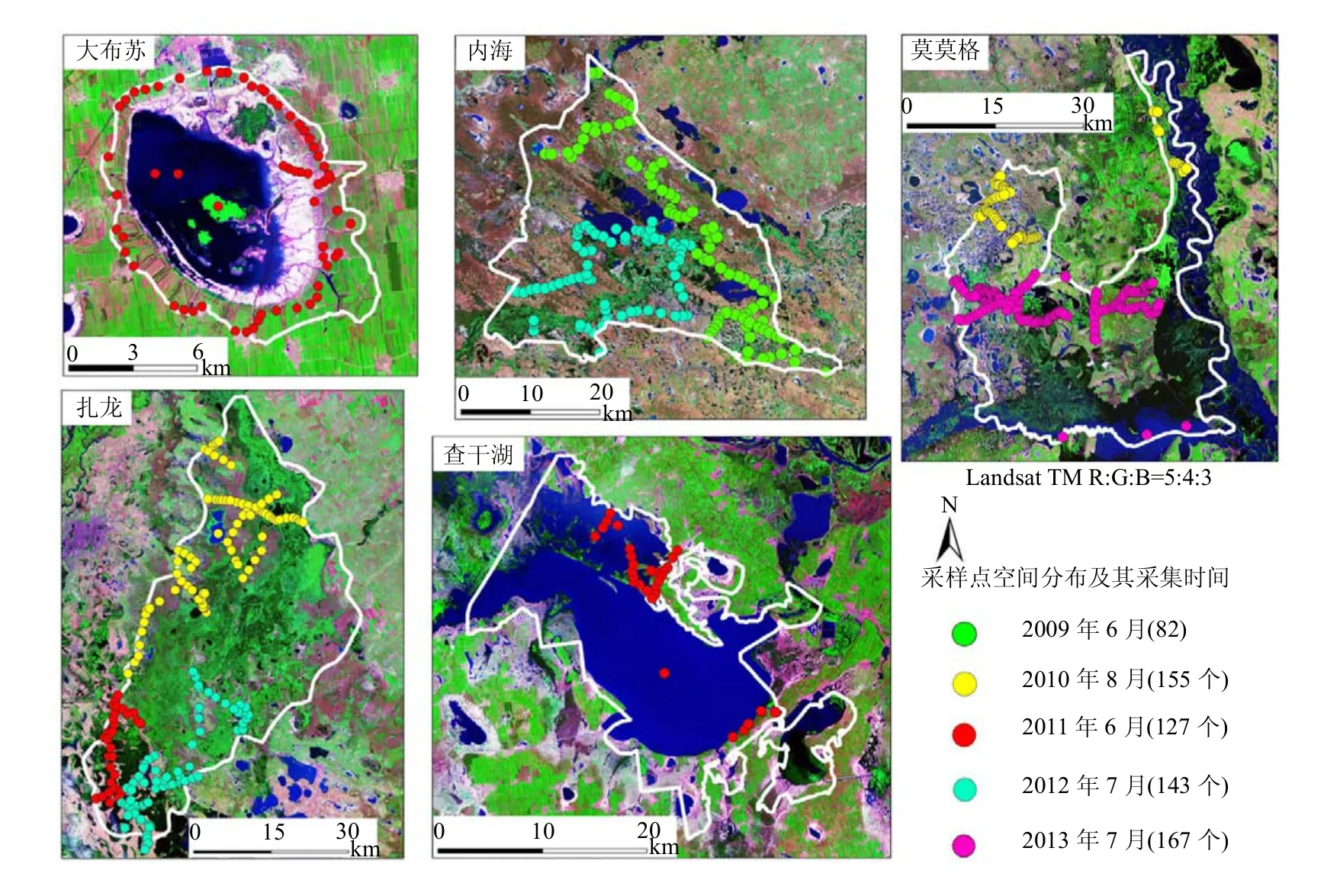

2.2.2 基于信息熵模型的保護有效性評價 為了避免主觀賦權引起的人為主觀因素的干擾,本研究應用信息熵模型確定評價指標的權重,信息熵模型是一種基于數據本身的客觀權重確定方法,該方法對樣本數量的要求不高,即使在樣本數量少的情況下依然可以得到準確的評價結果

[25-26].同時,該方法在確定權重的過程中綜合考慮各指標的熵值以及各指標冗余度占所有指標冗余度的總和.因而,此方法在綜合指標體系的測度應用上具有科學性和有效性[27-28].

信息熵模型的基本思想為:評價因子差異程度的大小能夠反映該因子在整個綜合評價體系中的地位,而評價因子差異程度的大小可以用信息熵進行度量[29].信息熵是信息不確定性的度量,信息熵越大,信息的不確定性越大,其效用值越小;反之信息熵越小,不確定性越小,信息的效用值就越大[30].

本研究在評價指標篩選完成的基礎上,應用信息熵模型得到各個保護區的保護有效性.信息熵模型的計算方法如下[31]:

設有n個選定的被評價對象,m個評價指標,形成原始指標數據矩陣

表1 保護有效性評價指標體系Table 1 Evaluation factor system of conservation effectiveness

②計算第j項指標的熵值:

③計算第j項指標的冗余度:

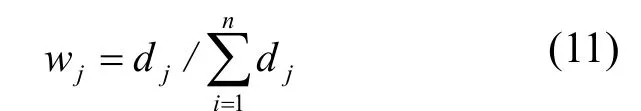

④計算第j項指標的權重:

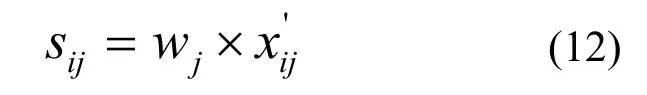

⑤單個指標評價得分:

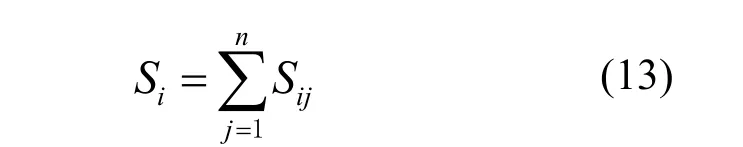

⑥第i個被評價對象的綜合水平得分:

本研究中,xij表示第i個保護區第j項評價指標的數值為第j項指標實際統計值的最大值為第j項指標實際統計值的最小值.

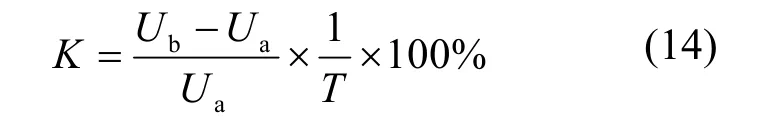

2.2.3 濕地時空動態變化 對于濕地自然保護區而言,濕地動態變化是其濕地資源保護成效的重要體現.單一土地覆蓋類型動態度可以有效的描述一定時間范圍內某一土地覆蓋類型動態變化的程度和速率,其表達式為[32]:

式中:K為某一土地覆蓋類型的動態度;Ua和Ub分別為研究初期和末期該類型的面積;T為時間間隔.本研究將時間間隔劃分為1987~2000年、2000~2013年、1987~2013年3個階段.

同時,為了更為具體的分析自然濕地在空間上的變化特征,本研究應用地理信息系統的空間分析功能對1987~2000年、2000~2013年、1987~2013年自然濕地與其他土地覆蓋類型的轉化做了對比分析.

2.2.4 景觀發展強度指數 隨著人口的增長和經濟的發展,人類活動對自然生態系統及其所支撐的生態群落的影響也越來越大.以往關于人類活動對生態系統影響的研究,通常是利用定性的描述或簡單的數據分析進行研究,未對影響程度做出定量分析.本研究選用景觀發展強度指數量化人類活動對保護區的影響程度.景觀發展強度指數是一種基于不同土地覆蓋類型能量轉換的定量描述方法,目前已有許多學者對其準確性做了研究,證明該方法可以有效地量化人類活動對自然生態系統的影響程度[33-34].

為得到景觀發展強度指數,根據Brown等[35]的研究,對保護區邊界向外做100m的緩沖區,進而對該緩沖區的土地覆蓋類型進行景觀發展強度指數計算,以此確定人類活動對各自然保護區的影響.其計算公式如下[35]:

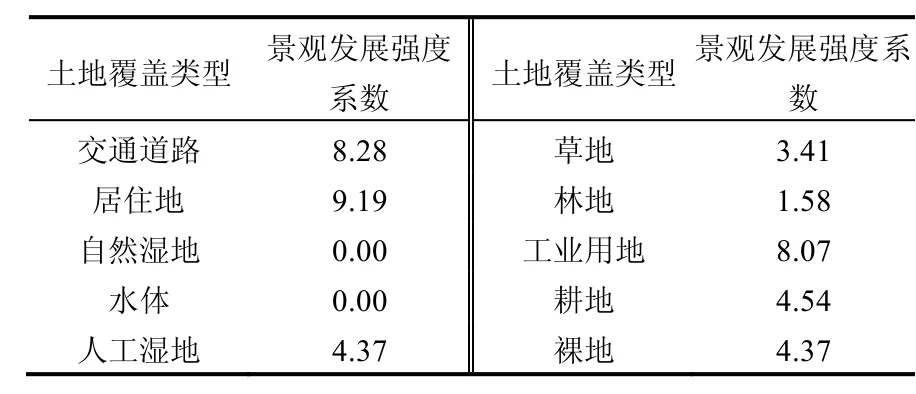

其中:LDItotal為整個景觀單元總景觀發展強度;% LUi表示某種土地覆蓋類型占景觀總面積的百分比;LDIi是景觀發展強度系數,該系數參照Brown等[35]的研究確定.不同土地覆蓋類型景觀發展強度系數如表2所示.

表2 不同土地覆蓋類型景觀發展強度系數Table 2 Landscape development intensity coefficient of different land cover types

3 結果與分析

3.1 保護區自然濕地資源時空變化

基于1987~2013年3期土地覆蓋數據可以得知,在1987~2013年期間,松嫩平原西部國家級濕地自然保護區的自然濕地(包括沼澤濕地與水體)面積由3368.06km2減少到2752.91km2,減少速率為23.66km2/a.可知,松嫩平原西部國家級濕地自然保護區的自然濕地總體上呈現退縮趨勢.對比1987~2000年和2000~2013年2個時間段,自然濕地的減少速率分別是5.03km2/a和42.29km2/a,因而2000~2013年間自然濕地退縮更為劇烈.

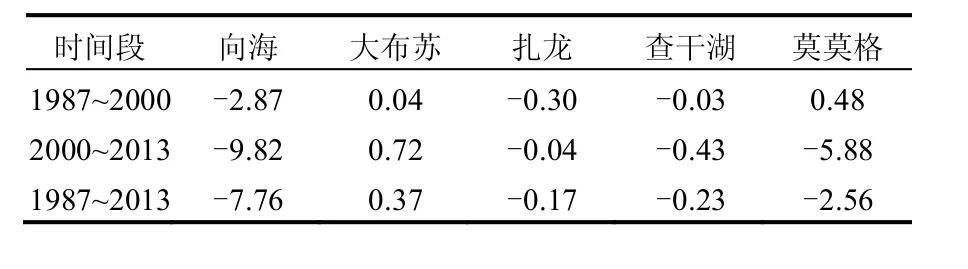

根據各個國家級濕地自然保護區自然濕地變化動態度(表3)可知,向海自然保護區自然濕地的減少速率最大,莫莫格自然保護區次之,扎龍與查干湖自然保護區自然濕地面積雖然略有減少,但是減少速率相對較小.自然濕地面積有所增加的自然保護區為大布蘇自然保護區,但自然濕地增加程度總體不高.

表3 各自然保護區不同時期自然濕地變化動態度Table 3 Dynamic change degree of each nature reserve for natural wetlands in different time periods

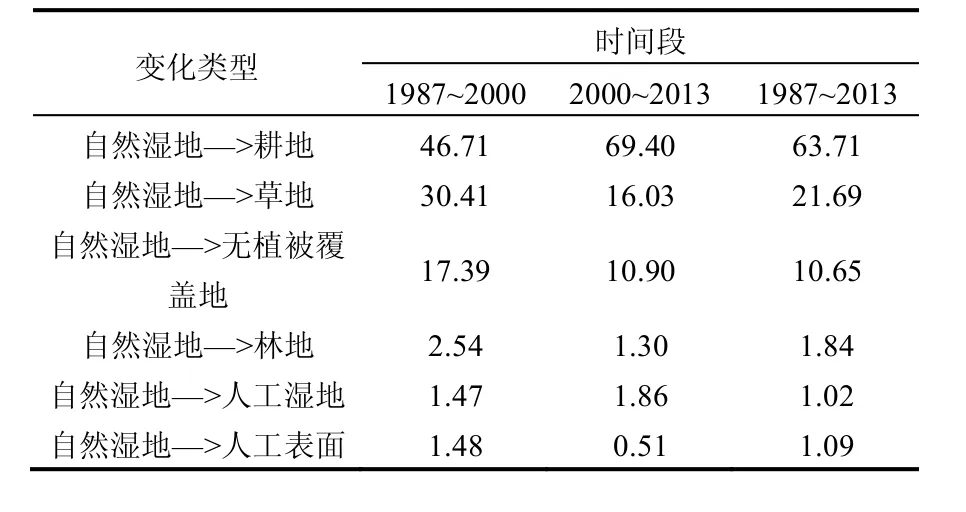

表4 國家級濕地自然保護區不同時期自然濕地轉化為其他土地覆蓋類型對比(%)Table 4 Comparison of natural wetland converted to other land cover types in different time periods(%)

通過對3期保護區土地覆蓋數據進行空間分析,得到松嫩平原西部國家級濕地自然保護區自然濕地轉化為其他土地覆蓋類型的比例.由表4可知,1987~2013年自然濕地轉化為耕地的比例最大,占60%以上;其次是轉化為草地和無植被覆蓋地,三者占自然濕地轉化其他土地覆蓋類型的96.05%.對比1987~2000年和2000~2013年2個時間段,自然濕地轉化為草地和無植被覆蓋地最為明顯的是在1987~2000年時間段,二者約占自然濕地轉化為其他土地覆蓋類型的50%.自然濕地轉化為耕地最為嚴重時期發生在2000~2013年期間,約占自然濕地轉化為其他土地覆蓋類型的70%.

3.2 保護區保護有效性對比

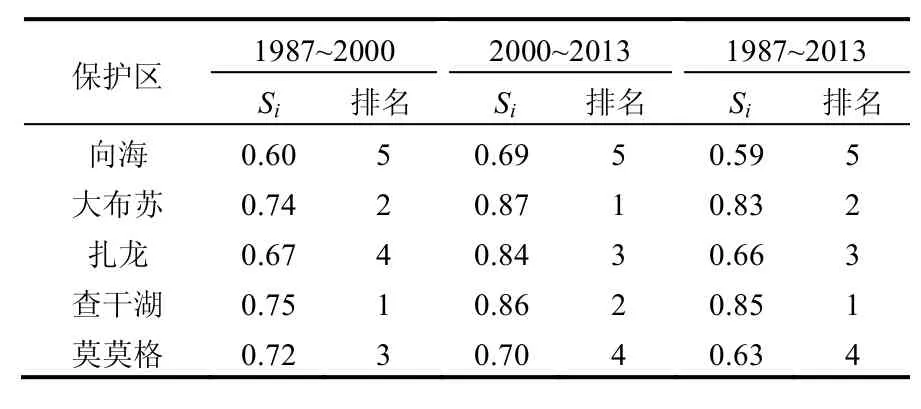

基于信息熵模型對各個自然保護區1987~2013年的保護有效性進行評估,其結果如表5所示.從自然濕地分布的空間格局特征上分析,保護成效相對較好的自然保護區為查干湖和大布蘇國家級自然保護區,而保護有效性較差的保護區為向海和莫莫格國家級自然保護區.

表5 各保護區不同時期保護有效性對比Table 5 Conservation effectiveness comparison of each nature reserve in different time periods

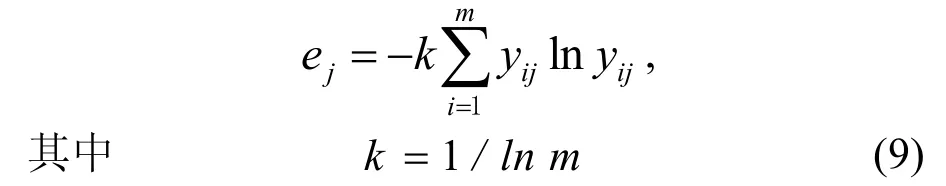

3.3 人類活動對保護區影響的強度

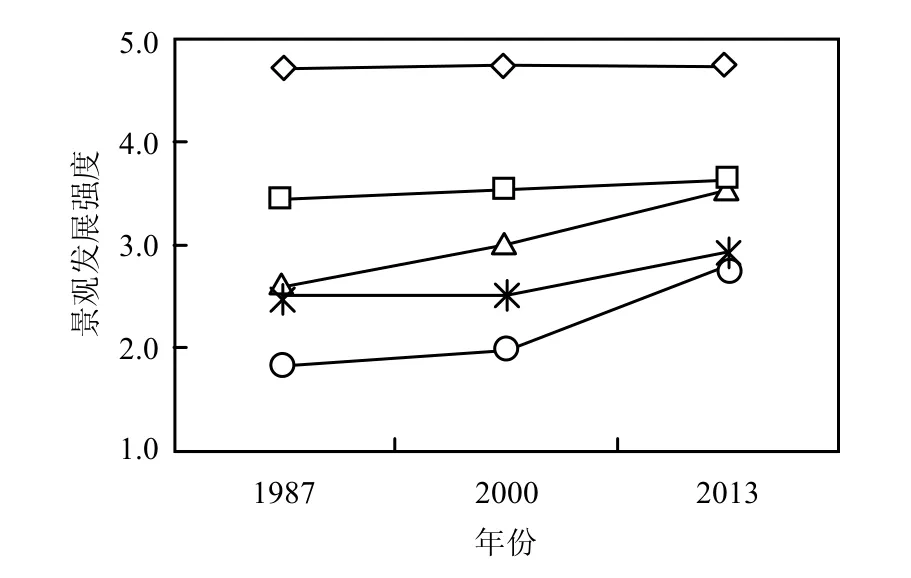

運用景觀發展強度指數進行人類活動對保護區影響的量化研究,得到各國家級自然保護區在1987年、2000年和2013年受人類活動影響的程度(圖4).由圖4可知,大布蘇和扎龍自然保護區受人類活動的影響在1987~2013年間略微增大,基本保持在一個穩定的水平,這也是大布蘇保護區自然濕地面積在整個研究時段內略有增加,扎龍自然保護區自然濕地面積減少甚微的原因之一;查干湖國家級保護區受人類活動的影響程度增長較大,總體2013年比1987年增大0.44;受人類活動影響程度變化最大的是莫莫格和向海國家級自然保護區,其影響程度分別增加了0.96和0.95.

同時,對各保護區的景觀發展強度指數與保護有效性進行相關分析,得到1987~2000年兩者的相關系數為-0.87(P < 0.01);2000~2013年兩者的相關系數為-0.73(P < 0.01);1987~2013年整個研究時段內,兩者的相關系數為-0.56(P < 0.01).由此可知,保護區的保護有效性和人類活動對保護區的影響呈明顯的負相關,即人類活動對保護區的影響越大,保護區的保護有效性越差;人類活動對保護區濕地自然景觀產生一定的負面影響.

圖4 1987~2013年各自然保護區景觀發展強度Fig.4 Landscape development intensity of each nature reserve from 1987 to 2013

3.4 保護區保護有效性影響因素

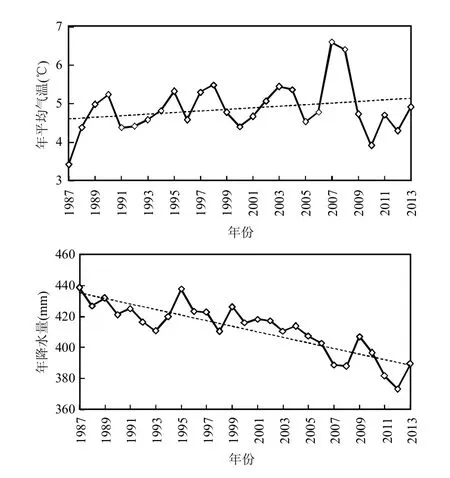

3.4.1 自然環境變化的影響 對松嫩平原西部1987~2013年的年平均氣溫、年降水量進行分析,分別得到其在該時間段的變化趨勢.由圖5可知,在1987~2013年間,盡管個別年份降水量和平均氣溫出現較大波動,但整體上松嫩平原西部呈現年均氣溫升高和年降水量減少的趨勢.該趨勢使得大量自然濕地在自然狀態下水源補給減少,加之松嫩平原西部年內降水量分配不均,降水量遠遠小于蒸發量,氣候日趨干燥,由此造成了多數濕地處于水源補給不足的狀態.水源補給及其水文狀況的變化對濕地的存在具有重要的意義[36],水資源的短缺逐漸使得濕地植被按水分減少的逆向演替方向發展,濕地類型逐漸向草地、無植被覆蓋地和林地方向變化,濕地空間分布界限逐漸退縮.

3.4.2 人類活動的影響 松嫩平原西部包括23個市縣,人口數量由1987年的742.1萬增加到2012年的1298.4萬,其中大部分屬于農業人口.國家級濕地自然保護區內的耕地面積由1987年的1124.9km2增加到2013年的1569.6km2,約占保護區面積的30%.人口的不斷增長和耕地面積的逐步擴張造成了生產生活用水需求的不斷增加,地下水和河流湖泊水資源開采量逐步遞增,由此進一步加劇了自然濕地水資源短缺,濕地缺水狀況日趨嚴重.同時,由于該區經濟相對落后,生產生活污水通常不經過處理或達不到規定的排放標準直接流入到沼澤濕地、河流和湖泊中,因而造成了區內水體污染嚴重,自然濕地水質惡化,這對自然濕地及其所支撐的生物多樣性都造成了嚴重的危害.

圖5 松嫩平原西部1987~2013年年平均氣溫和年降水量變化趨勢Fig.5 Change trend of annual temperature and precipitation in West Songnen Plain from 1987 to 2013

由于該區為我國重要的糧食生產基地,因而開墾濕地種植商品糧是該區濕地資源減少的主要威脅,濕地開墾為耕地后極大的降低了濕地的生態功能、破壞了生物多樣性.在1987~2013年期間人類活動對該區的影響整體上逐漸增大,濕地資源被開墾為耕地的情況日益嚴重.2004年吉林和黑龍江省成為我國首批試行減免農業稅的地區[37],出于利益的驅動,部分濕地被非法開墾,以致濕地面積的不斷減少.同時,松嫩平原西部的5個國家級濕地自然保護區有4個分布在吉林省西部.2008~2012年期間吉林省實施了《吉林省增產百億斤商品糧能力建設總體規劃》,該規劃主要實施的糧食增產區域為吉林的中西部,濕地由于其所處區域地勢平坦易開墾,因而成為糧食增產的主要開發土地類型.由此造成了相當數量的濕地面積減少.

我國的保護區建立相對較晚,與發達國家相比,在保護管理方面存在措施執行和監管力度不夠的情況.因而,保護區淺水沼澤和草地區域的植被常因當地居民放牧而受到不同程度的破壞,使得地表植被覆蓋度下降,地表蒸散發量增加,進一步加劇了區域內干旱化、鹽堿化和土壤沙化的程度,對濕地的存在和保護造成威脅.

在松嫩平原西部,河流是濕地水源補給的重要來源之一.該區的國家級濕地自然保護區主要位于烏裕爾河、雙陽河和霍林河的下游,上游水庫的修建對下游產生較大的影響.每年的農耕時節,由于農業灌溉用水的增加,使得下游水量大量減少[38],甚至在枯水年份下游河道出現干枯斷流的現象,嚴重削減了保護區內濕地的主要生態用水來源.加之在該區氣候日趨干旱的背景下,河濱濕地得不到充足的水源補給,使得濕地地下水位下降,濕地退化,對保護區內濕地生態系統平衡造成破壞,濕地保護區的保護有效性降低.

綜上所述,通過對保護區保護有效性影響因素的分析可知,氣溫的升高和降水量的減少對松嫩平原西部國家級濕地自然保護區的濕地減少具有一定的促進作用.同時,人類活動的干擾,尤其是濕地改造為農田和水利設施的修建又加速了濕地的減少速度,從而降低了濕地保護區的保護有效性.

3.5 討論

本研究利用遙感與地理信息系統技術,綜合運用景觀指數和信息熵模型方法對松嫩平原西部國家級濕地自然保護區保護有效性進行評價,并對影響保護區保護有效性的因素進行了分析.雖然景觀指數能夠反映生物生境適宜性的信息,但是由于該研究區濕地生物多樣性數據目前尚無法獲取,因而對評價指標體系的構建產生一定的影響.該區降水是濕地水源補給的最主要來源,除此之外,地下水亦對濕地水源補給產生影響.但因該區地下水位歷史資料收集困難,因而未能就地下水變化對濕地的影響進行詳細闡述.

鑒于以上本研究存在的一些問題,在今后的實踐中可以嘗試用以下方法解決:對保護區進行生物多樣性調查,進一步完善評價指標體系,進而提高研究結果的精度;盡可能搜集研究區的相關定性與定量資料,對影響濕地自然保護區保護有效性因素做更為細致的分析.

3.6 建議

基于本文的研究結果,在今后的保護區管理和建設中,松嫩平原西部濕地自然保護區管理部門和當地的政府應著重開展以下工作:

(1) 制定相關的措施,對保護區內濕地開墾、放牧等人類活動進行嚴格的監管與控制,同時加大退耕還濕的力度,增加保護區濕地的總面積;

(2) 積極建立健全保護區濕地生態系統監測系統,嚴格控制濕地水源污染,逐步改善受污染的保護區水質;

(3) 建立保護區的水文監測系統,根據水文情況,定期對保護區的濕地進行水源補給,并對保護區內及其周邊的水利工程修建嚴格把關和科學實施;

(4) 建立健全保護區的管理機構,提高管理人員的整體素質,大力進行保護區濕地保護和資源合理利用的宣傳教育工作.

4 結論

4.1 1987~2013年期間,松嫩平原西部的國家級濕地自然保護區自然濕地面積減少了615.15km2.對比1987~2000年和2000~2013年2個階段,可知:后一時段內濕地面積的減少更為嚴重.

4.2 就保護區的保護有效性而言,大布蘇自然保護區的保護有效性略微提高;查干湖和扎龍自然保護區自然濕地面積雖略有減少,但保護區自然濕地空間分布格局并未受到嚴重影響;莫莫格和向海自然保護區保護成效較差,濕地面積大量減少,造成自然濕地的空間分布格局的較大變化.

4.3 在1987~2013年間,人類活動對保護區的影響大致呈逐漸增加的趨勢,保護區的保護有效性和人類活動對保護區的影響呈明顯的負相關.耕地是濕地轉出的最主要土地覆蓋類型,其次,相當數量的濕地轉化為草地和無植被覆蓋地.

4.4 松嫩平原西部國家級濕地自然保護區保護有效性的降低是自然環境變化和人類活動影響共同作用的結果,自然環境變化是其內因,而人類活動加速了濕地退化,尤其是開墾造田和水利設施的修建是降低保護區濕地生態系統保護有效性的主要因素.

[1]劉興土.東北濕地 [M]. 北京:科學出版社, 2005:2-5.

[2]Keddy P A. Conservation and management [M]. Cambridge:Cambridge University Press, 2010:1-19.

[3]劉曉曼,王 橋,莊大方,等.濕地變化對雙臺河口自然保護區服務功能的影響 [J]. 中國環境科學, 2013,33(12):2208-2214.

[4]任春穎,張 柏,張樹清,等.向海自然保護區濕地資源保護有效性及其影響因素分析 [J]. 資源科學, 2007,29(6):75-82.

[5]鄭姚閩,牛振國,宮 鵬.對《中國國家級濕地自然保護區保護成效初步評估中的偏差》一文的回應 [J]. 科學通報, 2012,57(15):1371-1376.

[6]孫 銳,崔國發,雷 霆,等.濕地自然保護區保護價值評價方法[J]. 生態學報, 2013,33(6):1952-1963.

[7]Liu J, Linderman M, Ouyang Z Y, et al. Ecological degradation in protected areas: the case of Wolong Nature Reserve for giant pandas [J]. Science, 2001,292(5514):98-101.

[8]Mora C, Andréfou?t S, Costello M J, et al. Coral reefs and the global network of marine protected areas [J]. Science, 2006,312:1750-1751.

[9]Zheng Y M, Zhang H Y, Niu Z G, et al. Protection efficacy of national wetland reserves in China [J]. Chinese Science Bulletin,2012,57(10):1116-1134.

[10]Porter-Bolland L, Ellis E A, Guariguata M R, et al. Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation effectiveness across the tropics [J]. Forest Ecology and Management, 2012,268:6-17.

[11]Stem C, Margoluis R, Salafsky N, et al. Monitoring and evaluation in conservation: a review of trends and approaches [J]. Conservation Biology, 2005,19(2):295-309.

[12]Knight A T, Driver A, Cowling R M, et al. Designing systematic conservation assessments that promote effective implementation:best practice from South Africa [J]. Conservation biology, 2006,20(3):739-750.

[13]Leverington F, Costa K L, Pavese H, et al. A global analysis of protected area management effectiveness [J]. Environmental Management, 2010,46(5):685-698.

[14]Garces L R, Pido M D, Tupper M H, et al. Evaluating the management effectiveness of three marine protected areas in the Calamianes Islands, Palawan Province, Philippines: Process,selected results and their implications for planning and management [J]. Ocean and Coastal Management, 2013,81:49-57.

[15]Oestreicher J S, Benessaiah K, Ruiz-Jaen M C, et al. Avoiding deforestation in Panamanian protected areas: An analysis of protection effectiveness and implications for reducing emissions from deforestation and forest degradation [J]. Global Environmental Change, 2009,19:279-291.

[16]Porter-Bolland L, Ellis E A, Guariguata M R, et al. Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation effectiveness across the tropics [J]. Forest Ecology and Management, 2012,268:6-17.

[17]Hockings M. Systems for assessing the effectiveness of management in protected areas [J]. Bio. Science, 2003,53(9):823-832.

[18]Pomeroy R S, Watson L M, Parks J E, et al. How is your MPA doing? A methodology for evaluating the management effectiveness of marine protected areas [J]. Ocean and Coastal Management, 2005,48(7):485-502.

[19]Alexandridis T K, Takavakoglou V, Crisman T L, et al. Remote sensing and GIS techniques for selecting a sustainable scenario for lake Koronia, Greece [J]. Environmental Management, 2007,39(2):278-290.

[20]Jia M M, Wang Z M, Liu D W, et al. Monitoring loss and recovery of salt marshes in the Liao River Delta, China [J]. Journal of Coastal Research, 2013, DOI: http://dx.doi.org/ 10.2112/JCOASTRES-D-13-00056.1.

[21]郭亞軍.綜合評價理論、方法及應用 [M]. 北京:科學出版社,2007:26-27.

[22]Wang Z, Song K, Zhang B, et al. Shrinkage and fragmentation of grasslands in the West Songnen Plain, China [J]. Agriculture,ecosystems and environment, 2009,129(1):315-324.

[23]McGarical K, Marks B J. 1995. FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure [J]. USDA Forest Service, 1995, PNW-GTR-351.

[24]Stoll-Kleemann S. Evaluation of management effectiveness in protected areas: Methodologies and results [J]. Basic and Applied Ecology, 2010,11:377-382.

[25]Liu L, Zhou J, An X, et al. Using fuzzy theory and information entropy for water quality assessment in Three Gorges region,China [J]. Expert Systems with Applications, 2010,37(3):2517-2521.

[26]Chen T, Jin Y, Qiu X, et al. A hybrid fuzzy evaluation method for safety assessment of food-waste feed based on entropy and the analytic hierarchy process methods [J]. Expert Systems with Applications, 2014,41(16):7328-7337.

[27]Wise S. Information entropy as a measure of DEM quality [J]. Computers and Geosciences, 2012,48:102-110.

[28]王 丹.基于信息熵和DEA的企業技術創新能力評價方法 [J].東北大學學報:自然科學版, 2010,31(5):741-745.

[29]邢 釗.基于信息熵與AHP模型的白龍江流域泥石流危險性評價 [D]. 蘭州:蘭州大學, 2012.

[30]鐵永波.唐 川.基于信息熵理論的泥石流溝谷危險度評價 [J].災害學, 2005,12(4):25-30.

[31]薛麗芳,歐向軍,譚海樵.基于熵值法的淮海經濟區城市中心性評價 [J]. 地理與地理信息科學, 2009,25(3):63-66.

[32]劉盛和,何書金.土地利用動態變化的空間分析測算模型 [J].自然資源學報, 2002,17(5):533-540.

[33]Chen T S, Lin H J. Development of a framework for landscape assessment of Taiwanese wetlands [J]. Ecological Indicators,2013,25:121-132.

[34]Reiss K C, Hernandez E, Brown M T. Application of the landscape development intensity (LDI) index in wetland mitigation banking [J]. Ecological Modelling, 2014,271:83-89.

[35]Brown M T, Vivas M B. Landscape development intensity index[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2005,101:289-309.

[36]王志強,張 柏,張樹清,等.吉林省西部濕地動態過程及生態環境效應分析 [J]. 資源科學, 2006,28(2):125-131.

[37]Tao R, Qin P. How has rural tax reform affected farmers and local governance in China? [J]. China and World Economy,2007,15(3):19-32.

[38]岳書平,張樹文,閆業超.吉林西部沼澤濕地景觀變化及其驅動機制分析 [J]. 中國環境科學, 2008,28(2):163-167.

Analysis of conservation effectiveness of wetland protected areas based on remote sensing in West Songnen Plain.

LU Chun-yan1,2, WANG Zong-ming1*, LIU ming-yue1,2, OUYANG Ling1,2,3, JIA Ming-ming1, MAO De-hua1

(1.Key Laboratory of Wetland Ecology and Environment, Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130102, China;2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;3.Chifeng University, Chifeng 024000, China).

China Environmental Science, 2015,35(2):599~609

In this study, the national wetland nature reserves in West Songnen Plain were chosen as the research object,and remote sensing images (Landsat MSS/TM/OLI) were used to obtain the basic information of wetland. Minimum mean square deviation, variation coefficient, landscape metrics, information entropy model, GIS spatial analysis and landscape development intensity index were applied to explore the conservation effectiveness of wetland protected areas and driving factors. Results of this study showed that it was a generally decreasing trend for the conservation effectiveness of protected areas during 1987-2013. The disturbance of human activities on protected areas was increasing between 1987 and 2013. The significant negative correlation between the landscape development intensity index and conservation effectiveness suggested that human activities should be associated with low conservation effectiveness for protected areas. 63.71% and 21.69% of degraded wetlands was converted to farmland and grassland, respectively. The warming and drying climatic trends as well as the influence of human activities were contributed to the decrease of conservation effectiveness. Especially, converting wetlands to farmland and constructing hydraulic engineering accelerated wetland degradation. Finally, the aspects on which should be focused by the managers and governors in the future and the deficiencies existed in this study were discussed.

national wetland protected area;West Songnen Plain;information entropy model;remote sensing;object-oriented classification;landscape development intensity index

X171, S759.93

A

1000-6923(2015)02-0599-11

路春燕(1986-),女,山東鄒平人,中國科學院東北地理與農業生態研究所博士研究生,主要從事濕地遙感及濕地保護區評價研究.發表論文10余篇.

2014-05-28

中國科學院戰略性先導科技專項子課題(XDA05050101);國家自然科學基金項目(41401502,41371403);國家重點基礎研究發展計劃資助(2012CB956103).

* 責任作者, 研究員, zongmingwang@iga.ac.cn.