社會福利對人口增長的影響研究

◎文/劉琳琳 郭素芳

社會福利對人口增長的影響研究

◎文/劉琳琳 郭素芳

隨著我國老齡化問題日益顯現,人口增長成為當下關注的熱點,而社會福利對人口增長究竟有怎樣的影響,也成為學界研究的重點。本文在進行相關理論分析的基礎上,運用2012年全國地級市相關數據進行實證分析,建立社會福利與人口自然增長率的數理模型。在控制了經濟水平、地理位置、醫療水平、教育水平等對人口增長的影響下,得出結論:社會福利水平的差距將拉大各地區人口增長的差距,且社會福利與人口增長成反比。因此研究社會福利水平的設置對相應地區未來解決人口問題起到重要作用。

人口增長,社會福利,自然增長率

一、前言

改革開放后,隨著我國經濟的快速發展,社會福利水平也得到了很大改善,而與此同時人口增長速度也發生著明顯變化,社會福利與人口增長問題到底是一個怎樣的關系,日益引起學界的廣泛關注。

就目前人口增長研究的現狀來看,關于各地福利水平對人口增長影響的研究不足,很多學者是基于經濟因素、文化因素、醫療水平等方面進行研究,“兩個級數”理論引起學者就經濟發展對人口增長進行了大量研究(馬爾薩斯),此角度的研究已相當成熟。我國學者從不同角度研究了經濟因素對人口增長的影響,對于正處于城鎮化加速推進的我國,牛叔文(2014)分三個階段對城鎮化與人口增長的關系分析研究,指出約束人口增長的因素可簡化為生育政策和城市化,前者為外部約束,后者為內部約束;呂安民(2006)對不同時期的人口增長率和GDP增長率之間的關系進行了實證研究,從國民生產總值角度進行了分析。由于我國施行計劃生育這一政策對人口增長有著相當大程度上的制約,制度轉型問題也一度引起熱議(張維慶2006),當然這涉及的是政治制度這一人為因素。隨著社會教育水平的提高,人口文化素質對我國的人口增長有著很程度的影響,許兆霞(2004)就針對人口文化素質和人口增長之間的關系進行了研究。當然,城市自身的特點也在不同程度的影響著本地人口的增長,陳劍(2012)指出城市性質多功能是影響人口的重要原因。并且就目前人口增長的特征,人口開始出現從城市中心向郊區轉移的現象,郊區人口增長速度快于城市中心(周春山,2014)。不同地區有自身的城市特點,有大量學者針對地區從微觀角度對人口增長進行了研究,沈巍(2013)對北京人口增長進行分析,將其影響因素分為人口類、教育類、經濟類,唐普杰(2012)通過對貴州30年的數據分析發現,經濟發展對當地人口增長影響較小,但兩者之間存在長期的負交互關系,阿迪力·努爾(2012)就新疆的人口增長問題指出應該健全社會福利體系。李國平(2009)對京津冀地區人口增長研究指出第三產業發展較好相對應的人口增長較快,邱紅(2002)對吉林省研究指出了城鎮化和建立福利制度對人口增長的影響,關于針對地區人口增長特點及影響因素的研究不斷,可以發現不同地區有著自身核心的影響因素。本文將從一個新的角度出發,選取2012年全國282個地級市,并搜集相關數據來研究福利水平對人口增長的影響,選取各市養老保險人數作為福利水平這一指標的衡量,選用自然增長率作為人口增長的測度,通過建立模型,排除其他因素影響,實證分析福利水平引起的人口增長率的變化。

本文剩余部分的結構安排:第二部分為理論框架,第三部分為模型設計、指標的度量、描述性分析及數據說明,第四部分為計量模型的參數估計及結果分析,第五部分為結論與啟示。

二、理論框架

我國人口經歷了三個階段:傳統型(1945—1970),人口增長率為“高低高”型,50年代人口自然增長率維持在20~23‰,1962—1970年人口自然增長率維持在26‰左右,1963年達到高峰為33.33‰;過渡型(1971—1990),在1970年時人口增長率為25.83‰,1976年下降到12.66‰,在1979年進一步下降到11.61‰,在80年代出現回升,這一階段是傳統型與現代型之間的過渡階段;現代型(1991—至今),在90年代,我國人口增長維持在千分之十幾,進入21世紀,人口增長出現下降特征。我國的人口增長率可謂經歷了大起大落,人口自然增長率為出生率和死亡率的差值,因為我國人口基數大,人口眾多,與其他國家不同,希望人口自然增長率小一些,但因為我國人口結構特點的影響,老齡化現象出現,老齡化的標準值為7%,所以一般人口,在考慮人口結構相對穩定的情況下,人口自然增長率應維持在10‰。

隨著經濟的發展,我國社會的福利水平也在不斷推進,鄭功成(2013)指出,“社會福利恐懼癥”、“社會福利社會責任論”等造成了我國社會福利事業的停滯,在社會保障體系建設過程中出現短板,需求的高漲與供給的嚴重不足相互沖突,因此,社會福利事業的發展刻不容緩,要讓老人、殘疾人、兒童、婦女的生活質量通過社會福利得到保障。我國對福利制度的概念有很大轉變:能夠保障社會弱勢群體的基本生活,建立城鄉最低社會保障制度,消滅貧困問題,建立多元化的福利服務、現代化的保險制度和住房救濟制度(彭華民,齊麟2011)。建國之后我國人口增長迅速是因為“人多力量大”、“養兒防老”等傳統觀念的影響比較重,所以隨著社會福利的建立,人們的生活以及老年生活得到了保障,人口的出生率將會下降,因此提出以下假設:

在控制其他影響因素下,社會福利水平越高將降低人口的增長(自然增長率)。

三、模型設計及數據說明

(一)計量模型

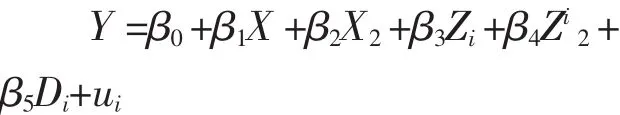

經過數據初步分析,建立模型如下:

其中,Y代表人口的自然增長率,X代表市養老保險人數占比,Zi代表其他影響因素,分別為:年末單位從業人員占比的對數、市人均醫院床位數、每萬人在校大學生人數占比;Di表示虛擬變量:地域(華北=1,東北=2,華東=3,華中=4,華南=5,西南=6,西北=7),城市等級(按2012年國家公布的城市標準:特級城市=1,一級城市=2,二級城市=3,三級城市=4,四級城市=5,其他=6);ui為誤差項。本文加入Zi是為了控制就業狀況和教育衛生水平的影響,加入是為了控制地理因素和經濟發展水平的影響。

(二)指標的度量

1.人口自然增長率

人口自然增長率為研究人口特點的重要指標,在各大理論研究中具有相當高的使用頻率,能直觀的反映人口的增長特點,并且人口自然增長率成為了對未來人口變動趨勢的預測,在制定人口等相關政策時,其為重要的衡量指標和參照標準,城市化進程與人口自然增長率有著顯著的相關性(牛叔文,2014),所以自然增長率有其獨特的理論研究和實證分析的現實意義。未使用人口增長人數和年末總人口數,避免了人口基數的歷史存在因素帶來的偏差,及帶來后面計量分析的不準確性。綜上原因,選擇人口自然增長率具有合理性。

2.核心解釋變量

養老保險人數占比。關于福利水平對人口的差距對不同地區人口增長率的研究甚少,并且大部分研究是通過對時間序列數據進行理論和實證分析,而通過截面數據分析各個地區人口增長率差距的研究較少,且隨著經濟的推進,福利水平的愈發完善,而我國也面臨著人口老齡化的現實問題,因此將福利水平作為研究指標具有獨到性和現實性。本文選擇養老保險人數占比,是因為養老保險我國目前社會福利的重要組成部分,在很大程度上能夠代表我國的社會福利水平,使用養老保險人數占比,避免了人口基數的影響。

3.控制變量

(1)年末單位從業人員占比

由于計劃生育制度的影響,施行“一胎政策”,且作為事業單位、公務員等單位的工作人員需嚴格按其執行,所以各地執行的嚴格程度也會造成人口增長率的不同,且從業人員沒有大量時間照顧子女,會出現生育年齡的推延等情況,這對人口增長也有著間接影響,使用年末單位從業人員占比避免了人口基數的影響,一般認為,年末代為從業人員占比越高,人口自然增長率越低。

(2)市人均醫院床位數

醫療衛生影響著人們的生育觀和人口死亡率,進而影響著人口的自然增長率(郭昱,2014),因此醫療衛生水平應選為主要變量之一,選擇市人均醫院床位數,避免人口基數的同時,床位數能在很大程度上反應當地的醫療衛生水平。

(3)每萬人在校大學生人數占比

此指標是作為教育水平的度量,在校大學生人數直觀上反映了當地高等教育的高低程度,同時直觀反映了當地文化素質的高低。控制人口增長、提高人口素質是我國人口發展的長期占率目標,人口素質與人口增長有著密切的關系(許兆霞,2004)。初步分析,一般認為,人口素質與人口自然增長率之間具有反比例關系。

(4)地域

不同地域因地理、歷史原因造成不同的習俗及其觀念,且自然條件的不同,對人口出生也有很大影響,為控制因地理位置引起各地外在環境等差異的影響,引入七大地理分區這一更加細致的劃分標準作為虛擬變量。

(5)城市等級

城市等級選用2012年公布的中國城市級別分類,選擇城市級別這一虛擬變量,在很大程度上反映了地區的經濟實力水平,在現代生產力水平下,人口的自然增長率往往隨著經濟水平的提高而下降(郭昱,2014),所以通過控制這一變量從而控制經濟發展水平對人口增長率的影響具有實際作用。

(三)描述性分析

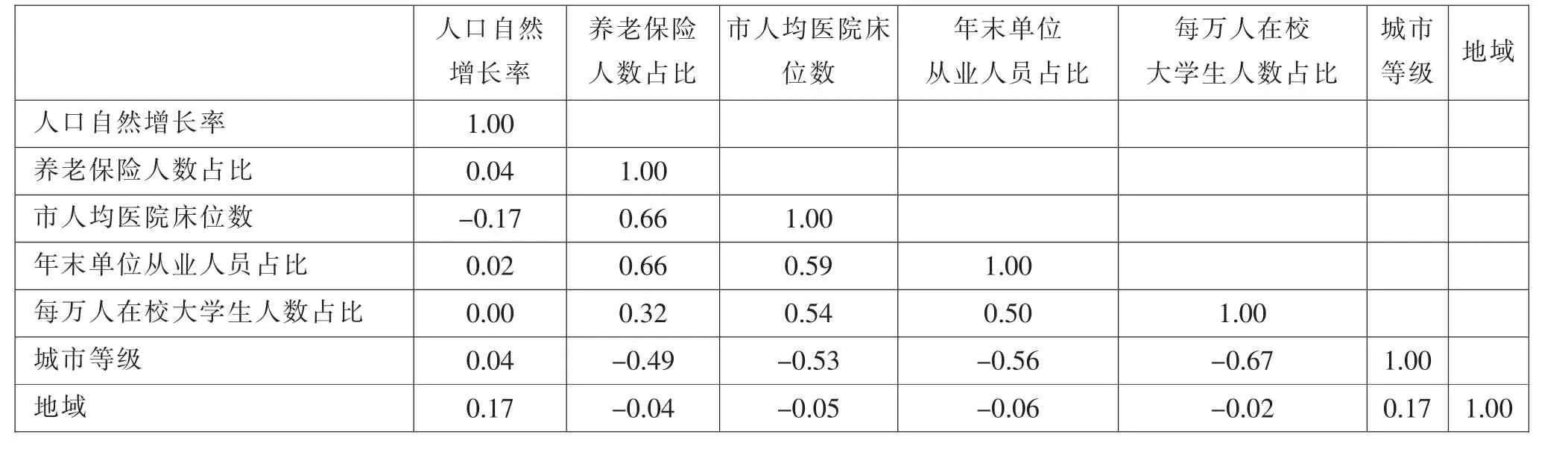

表1給出了主要變量的描述性統計,報告了各個變量的觀測值個數、均值、標準差、最小值、最大值,發現未出現異常值,其中地域和城市等級的均值、標準差、最小值和最大值無實際數理意義,僅代表賦值的結果。表2報告了主要變量中的相關系數,由表二可以看出,各個變量之間的相關系數均低于0.7。通過進一步考察方差的膨脹因子,發現在可接受的范圍之內,因此不必太在意多重共線性。當然,結論需要經過下文嚴謹的計量分析得出更準確的結論。

表1 主要變量的描述性統計量

(四)數據來源的說明

由于2008、2009、2010受金融危機的影響,經濟發展迅速下滑,為了排除這意外在因素對人口自然增長率的影響,本文選擇2012年金融危機消退后,經濟恢復正常的年份進行數據分析。人口自然增長率、養老保險人數占比、市人均醫院床位數、年末單位從業人員占比、每萬人在校大學生人數占比這些地級市數據來源于《中國城市統計年鑒2013》,通過獲取所需的原始數據,并進行相關的計算,得出所要分析的最終數據,以便后面建立計量模型進行實證分析;城市等級來源于《中國城市級別分類2012》,為了更詳細的表述個城市的經濟實力差距,對其進行了六個等級的劃分,且為了后面計量方便,分別對城市級別進行了1—6的標注;地域是按國家2012年施行的七大地理分區標準進行劃分,為了更加精確的排除地理位置的差異對其結果造成的偏差,本文選取了七大地理分區,且為計量后面計量方便分別對七大地域進行1—7的標注。

表2 主要變量的相關系數矩陣

四、實證分析

本部分將通過利用普通最小二乘法進行回歸,對我國人口自然增長率的影響因素進行計量檢驗,對回歸結果進行分析,結果報告在表3(1)—(7)中,在(3)—(7)中,依次加入其他控制變量進行分析,來驗證養老保險人數占比是否對人口的自然增長率有穩定影響,如下為表3:

由表3中(1)列可知,僅對養老保險人數占比進行線性回歸,發現其不顯著,因此在(2)列中運用多項式對其進行回歸分析,由t統計量的值可知,運用多項式回歸模型進行分析更優,系數有了明顯大幅度提升,且在1%的水平下顯著,R^2有顯著性提高。在(3)列中加入每萬人在校大學生人數占比,結果顯示,養老保險人數占比的多項式模型依舊顯著,但是每萬人在校大學生人數占比的多項式模型不顯著,但對其進行F檢驗,結果表明在5%的水平下顯著,所以在后面回歸中保留此變量。(4)列加入了市人均醫院床位數,結果表明市人均醫院床位數對人口自然增長率的影響是顯著的,并且養老保險人數占比對人口自然增長率的影響依舊是顯著的。(5)列中加入了代表經濟實力的城市等級這一虛擬變量,結果顯示這一虛擬變量對人口增長率的影響不顯著,進行F檢驗也未表明顯著性,因此在后面的回歸檢驗中去掉這一變量。(6)列加入地域這一虛擬變量,結果顯示地域對人口的自然增長率有顯著性影響,且核心變量對人口增長率的影響依舊顯著。(7)列中年末單位從業人員占比進行回歸,結果顯示年末單位從業人員占比對人口增長率在一定形式上也有顯著性的影響。

表3中顯示,核心變量養老保險人數占比對人口的自然增長率有開口向上的平方項的影響,但樣本數據大部分落入下降部分,只有少數落入上升部分,因此沒有充分理由表明在養老保險人數占比上升到一定值與人口自然增長率有正向關系,因此就目前的數據表明,呈現的是負向關系。在控制變量中,每萬人在校大學生人數占比市人均醫院床位數和年末單位從業人員占比的對數對人口的自然增長率也有開口向上的平方項的影響。

五、結論與啟示

在進行理論分析的基礎上,本文以2012年282個城市面板數據為樣本進行回歸分析,經驗證,核心變量的多項式模型擬合的更優,且在加入其他控制變量后,其對人口的自然增長率的顯著性并未下降,系數也趨于穩定,但因為樣本大部分分布落入下降區域,不能有充分的證據表明作為福利水平代表的養老保險人數占比與人口自然增長率有正向關系。因此,得出以下結論:

表3 基準規范分析的普通最小二乘計量結果

第一,就目前的樣本數據來看,養老保險人數占比與人口自然增長率有負向的相關關系。本文的研究表明,福利水平對人口增長有顯著穩定性影響,因此,在制定解決人口問題的制度時,應該將社會福利納入其中,根據各地人口增長的不同現狀,制定相應的福利制度,從而將福利水平與其他因素相結合,綜合考慮各個因素,對人口增長問題所制定政策的落實性和成效性具有很大促進,盡管我國關于社會福利對人口增長的研究甚少,但就數據表明,福利水平對人口增長率的影響是顯著穩定的,關于此方面的研究應該引起國家相關部門和學者的注意,在推動福利建設時,應就地區相應的特點進行針對性的制定。

第二,經濟發展對人口增長的影響較小。由回歸結果可以看出,就目前我國人口增長特征,經濟發展對其影響較小,城市等級是按照各個地級市的經濟實力進行的劃分,不同的級別反映出相應的經濟發展水平,而再加入此虛擬變量后,各個級別都不顯著,并且聯合檢驗表明,城市級別對人口的自然增長率影響不顯著,當然,有大量有關經濟發展對人口增長的研究,縱向分析表明經濟發展對人口增長有負向的影響,但影響效果較小,而本文是通過橫向分析,表明目前不同地區經濟的發展程度對人口增長的影響不顯著,因此在制定平衡地區人口增長問題時,此因素可以不做考慮。

第三,教育程度對人口增長有負向影響。由回歸結果第(3)列可以看出,

每萬人在校大學生人數占比對人口自然增長率有顯著性的負向影響,并加入其它變量之后,回歸結果人就顯著。教育水平較高的地區,擺脫了過去人多力量大的陳舊思想觀念,對后代的看法更加開明,教育水平高的地區生育年齡相應較高,并且受西方的影響,丁克思想開始融入,受教育水平高的地域,對相關的傳統觀念變得淡化,甚至對其進行了否定。因此,教育水平越高,傳統觀念越弱,且就業人口越多,受到國家政策嚴格的限制,制約著人口的增長。

第四,不同地區的人口增長速度是不相同的。對地域進行聯合F檢驗表明,地域對人口的自然增長率是顯著的,關于地域對人口增長的研究較少,很多學者注意到不同地區的人口增長不同,因此對地級市等區域性的人口增長問題研究較多,地域之間引起人口增長增長的原因較為復雜,但在制定人口政策時,針對不同地域的人口增長特點,在細節方面做出調整。

第五,醫療衛生、就業狀況對人口增長也存在一定的影響,關于這兩方面的研究較多,且在本文僅僅作為控制變量,,因此不做詳細的論述。由回歸結果可以看出,醫療衛生、就業狀況對人口自然增長率的影響是顯著的。

綜上所述,在解決人口問題時,應將福利水平納入考慮范圍之內,綜合各方面因素,制定出的相關政策的有效性才能得到保障。

[1]郭昱.我國人口自然增長率影響因素的實證研究[J].經濟師,2014(05).

[2]徐嘉祺,劉雯.我國人口自然增長率的影響因素分析[J].魅力中國,2010(01).

[3]楊鑫,李通屏,魏立佳.總和生育率影響因素實證研究[J].西北人口,2007(06).

[4]郭志剛.中國的低生育水平及其影響因素[J].人口研究,2008(04).

[5]國家發展改革委社會發展司.我國人口與健康的形勢發展分析[J].宏觀經濟管理,2004(04).

[6]張翼.農民工“進城落戶”意愿與中國近期城鎮化道路的選擇[J].中國人口科學,2011(02).

[7]牛叔文,李怡涵,馬利邦,張馨.資源環境約束下的中國人口增長問題研究[J].中國人口·資源與環境,2010(S1).

[8]李仲生著.人口經濟學[M].清華大學出版社,2006.

[9]馬強,宗躍光,李益龍.京津地區人口增長與分布的時空間演化分析[J].河北工程大學學報(自然科學版),2007(04).

[10]梁興輝,吳秀青,宋文靜.京津冀地區城市體系的規模與結構[J].中國國情國力,2007(12).

[11]李國平等著.首都圈結構、分工與營建戰略[M].中國城市出版社,2004.

[12]儲金龍,王志強.合肥城市人口空間分布變化特征研究[J].城市發展研究,2006(04).

[13]李健,寧越敏.1990年代以來上海人口空間變動與城市空間結構重構[J].城市規劃學刊,2007(02).

責任編輯:李向春

D669.7

A

1006-1255-(2015)11-0041-06

劉琳琳(1990—),天津師范大學。郵編:300222

郭素芳(1965—),天津師范大學。郵編:300222