從新醫(yī)改看社區(qū)醫(yī)院“變身”

編者按

33年前,小編的母親在離家1500米的一所一級醫(yī)院將小編生下來。那時,這家醫(yī)院還流傳著一些外科能手,什么闌尾炎、膽囊炎手術(shù)更是不在話下。如今,這家醫(yī)院變成了街道的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,小編近日去探訪發(fā)現(xiàn),這里的占地面積沒縮小,但功能卻縮水了一大半:如今這里只有感冒發(fā)燒的患者還來開個藥、輸個液;此外就是給小朋友接種疫苗了!

如今的中國不再是30多年前,那時的人并不知道高血壓還分舒張壓和收縮壓;現(xiàn)在,由于經(jīng)濟(jì)水平的提高,飲食結(jié)構(gòu)的變化,中國已成為“三高”病患的大國,慢病成了國家醫(yī)療的一大重?fù)?dān),而要幫國家挑起這重?fù)?dān)的,正是遍布在百姓家門口的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。當(dāng)然,與慢病緊密相關(guān)的預(yù)防、康復(fù),及基本的臨床,也是基層醫(yī)院的工作重點。

理論上是這樣,可現(xiàn)實卻又相反,本來70%的患者應(yīng)該在社區(qū)的,卻涌向大醫(yī)院,人滿為患。人多,大醫(yī)院擴(kuò)張,人才流向大醫(yī)院,這樣的“虹吸效應(yīng)”使得基層醫(yī)院越來越失去其功能……而這樣的惡性循環(huán)勢必讓整個國家的醫(yī)療衛(wèi)生走向“疾病”。

必須要醫(yī)改,新醫(yī)改6年取得了一些成效,但新醫(yī)改是一塊硬骨頭,如果不深入到作為“骨髓”的體制中去,那依舊是一個紙上談兵的空口號。

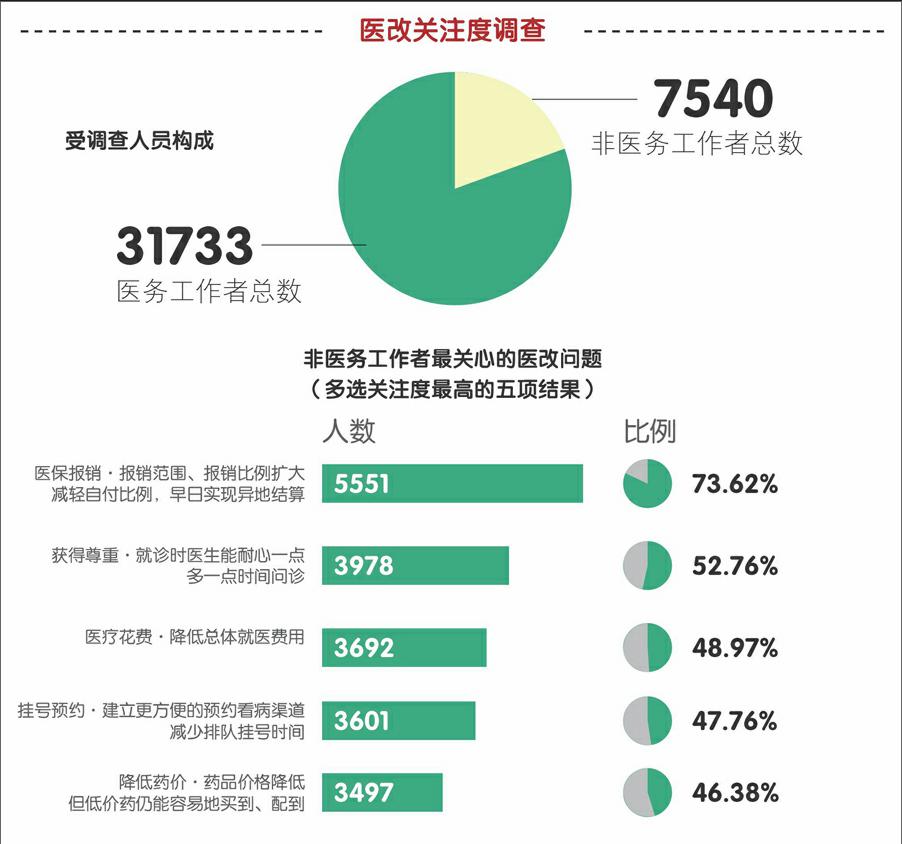

新醫(yī)改6年,看病難、看病貴解決了么?

新醫(yī)改走過6個年頭,“看病貴”依然是社會各界熱議的話題。

有人說,醫(yī)改是世界性的難題,在中國這樣的人口大國、發(fā)展中國家更是難上加難。但是,這不是我們漠視這個問題的理由。健康是群眾的基本需求,醫(yī)改是全面建成小康社會的重要保障。近幾年,醫(yī)改大刀闊斧,藥價多次調(diào)整,醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,惠民力度不斷加大,但不少人仍有看病貴、負(fù)擔(dān)重的“痛感”。

在并不便宜的醫(yī)療消費面前,醫(yī)保有無奈,醫(yī)院道苦衷,醫(yī)生訴委屈,患者倒苦水。我們試圖去接近那個最大公約數(shù),結(jié)果發(fā)現(xiàn),越深入,越具體,越覺得問題的復(fù)雜和難解,真是有點剪不斷理還亂的感覺。

“進(jìn)了醫(yī)院,

錢就像紙一樣了”

前些年,北京大學(xué)專家在江蘇某地調(diào)查醫(yī)改時,一位農(nóng)婦說出來的一句話——“進(jìn)了醫(yī)院,有時錢就像紙一樣了”,引起了許多人的共鳴。

國家衛(wèi)計委統(tǒng)計公報顯示,2013年全國衛(wèi)生總費用達(dá)3萬億元以上,三四年時間上升了1萬億元,超過了居民收入的增速。

有人把當(dāng)前的部分藥價比作“瘋狂的耗子”,這只耗子吞噬著有限的醫(yī)保經(jīng)費。

宋亞平是湖北省社會科學(xué)院院長。去年底,他患了一次感冒,并未發(fā)燒,一家三甲醫(yī)院卻給他開了3天的注射用頭孢曲松鈉他唑巴坦鈉,連注射費等在內(nèi),共計1200余元。他的第一反應(yīng)就是,感冒用藥也這么貴?

他當(dāng)家的這個單位,每年職工公費醫(yī)療報銷的費用都會超支200多萬元,這讓他傷腦筋。也許正是這個緣故,他對藥價很敏感。這藥是海口的一家企業(yè)生產(chǎn)的。于是,他就給這家企業(yè)打電話,稱自己想做這種藥的經(jīng)銷生意,對方告訴他,去找省里的代理商談;他說自己現(xiàn)在湖北咸寧,對方又告訴他,那你就去找市里的代理商談;他又進(jìn)一步告訴對方,他在咸寧下面的縣級市赤壁,對方說,那你就去找縣里的代理商談。

老宋的目的,是設(shè)法探究這藥從廠里出來價格到底是多少,看來,電話里是問不出名堂來了。他曾在海口工作過6年,于是,他通過私人朋友直接到這家藥廠“臥底”打探,結(jié)果令他吃驚:這藥的出廠價每支不到10元!而醫(yī)院的售價是192元!并屬于醫(yī)保目錄藥品范圍外的自費藥品。宋亞平感慨:“此藥在暗箱中不斷加價,真可謂觸目驚心!”

我們通過一個醫(yī)保部門的實時監(jiān)控平臺看到,一家醫(yī)院的一位醫(yī)生,在3個月的時間里,就開出了價值700多萬元的同一種藥品。這背后,有沒有非正常的因素?

醫(yī)用耗材:使用泛濫?

如果說,虛高的藥價像一只瘋狂的耗子的話,那么,醫(yī)用耗材,仿佛是一匹脫韁的野馬。五花八門的醫(yī)用耗材,正呈泛濫之勢。

我們在一家醫(yī)院的換藥室看到,等著換藥的患者,每人手上都拿著一個一次性的密封的醫(yī)藥包,里面是一個鑷子、兩個棉球、一塊紗布,還有一小塊消毒無紡布。我們看到,換藥的護(hù)士,并沒有完全使用藥包里面的物品。但是,這樣一個藥包要向病人收費30元。

手術(shù)病人有一個共同特點,就是耗材的費用都比較高,甚至高過了手術(shù)本身定價。通常,材料費用占住院總費用的20%至30%,多的甚至高達(dá)50%以上。

醫(yī)學(xué)技術(shù):拉高“對價”?

應(yīng)該承認(rèn),看病貴的另一頭,是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)和材料的應(yīng)用與更新,是治療的質(zhì)量和療效的提高。

比如,膽囊切除手術(shù),以前手術(shù)開一個大口子,要花近2個小時。設(shè)備更新后,現(xiàn)在只需要打幾個小孔就行了,風(fēng)險降低了,時間縮短了,痛苦減少了,但設(shè)備購置、維護(hù)和醫(yī)生的培訓(xùn)成本大大增加,導(dǎo)致病人支付的費用水漲船高。

過度醫(yī)療的“溫柔一刀”

去年9月,患者郭朝陽的痔瘡首次發(fā)作,就醫(yī)后,一位權(quán)威的專家建議他立即手術(shù)。盡管醫(yī)院的宣傳欄上明明白白地寫著,治療痔瘡應(yīng)該先藥物治療,在沒有效果的情況下,才采取手術(shù)治療。郭朝陽也很猶豫,心想此前自己一次痔瘡藥都沒用過,有必要馬上手術(shù)嗎?但是,最后他還是相信了權(quán)威,接受了手術(shù),結(jié)果,手術(shù)很不成功,至今還留有后遺癥。

“政策報銷比”與“實際

報銷比”咋差那么多?

在全民醫(yī)保體系基本建立的今天,看病貴的“痛感”明顯,不僅因為醫(yī)療費的總價居高不下,還在于患者的“實際報銷比”常常明顯低于“政策報銷比”。

所謂“政策報銷比”,是指剔除了自費部分后的報銷比例;而“實際報銷比”是包含了自費部分的報銷比例——患者的直接感受是來自這里的,他們只認(rèn)“花出去多少錢,報回來多少錢”這筆賬。

轉(zhuǎn)診、大醫(yī)院自費比例高

這是某省會城市部分三甲醫(yī)院2014年住院病人自費比例的數(shù)據(jù):新農(nóng)合病人轉(zhuǎn)診到省會三甲醫(yī)院就診的,自費率為57.93%;轉(zhuǎn)診到省會城市的城鎮(zhèn)職工,自費率36.48%;省會城市自身的醫(yī)保職工,自費率24.54%。

級別高的醫(yī)院,基本藥物的使用比例就會相對較低;而轉(zhuǎn)診到高級別的醫(yī)院,報銷的比例也會因轉(zhuǎn)診而“打折”。基本藥物用得少了,自費的藥物和檢查治療等,就可能會多用。還有,材料費有的不能報銷,有的只報一小部分。如果是跨省異地的病人,還有可能因為不同地區(qū)的政策和醫(yī)療價格上的差異,導(dǎo)致病人個 人負(fù)擔(dān)加重,等等。這樣綜合下來以后,“實際報銷比”會低于“政策報銷比”。

同樣的手術(shù)懸殊的收費

同樣是痔瘡手術(shù),此院收費近4萬元,彼院只需1萬元;此醫(yī)院術(shù)后要上導(dǎo)尿和引流管,彼醫(yī)院不用,不僅省費用,患者也少痛苦;從麻醉的環(huán)節(jié)看,前者半身麻醉,后者只局部麻醉;從術(shù)后消炎環(huán)節(jié)看,前者持續(xù)一周以上,每天掛一些“高大上”的靜脈注射液,后者一般只掛兩天;前者對傷口不做任何局部的處理,后者堅持每天用廉價的中藥,對傷口進(jìn)行局部的消炎……超出很多人想象的是,一個很普通的手術(shù),不同的醫(yī)院,手術(shù)的路徑和收費,竟有如此大的差別。

來源:《人民日報》