關于滑坡地質災害勘查暨治理工程的分析

張文平

摘要:本文主要是結合甌海區澤雅鎮基田村巖背自然村的工程實例,對滑坡地質災害勘查暨治理工程相關內容進行了分析,以供參考。

關鍵詞:滑坡地質;災害勘查;建議

一、工作概況與質量評述

1勘查范圍確定及工作量布置

本次勘查主要對象為林建遠等戶屋后邊坡滑坡,同時兼顧西側道路邊坡,根據合同及場地實際,確定本次勘查工作范圍:以分水嶺或場地適當外擴為界,地理坐標為:東經120°23′39.0″~120°23′44.5″,北緯28°02′13.7″~28°02′19.1″,勘查區面積約0.0175km2。

本次勘查對勘查區進行了1:500地形測量,在此基礎上進行了野外調查,開展了1:500地質與工程地質測繪、專項環境地質、地質災害測繪。

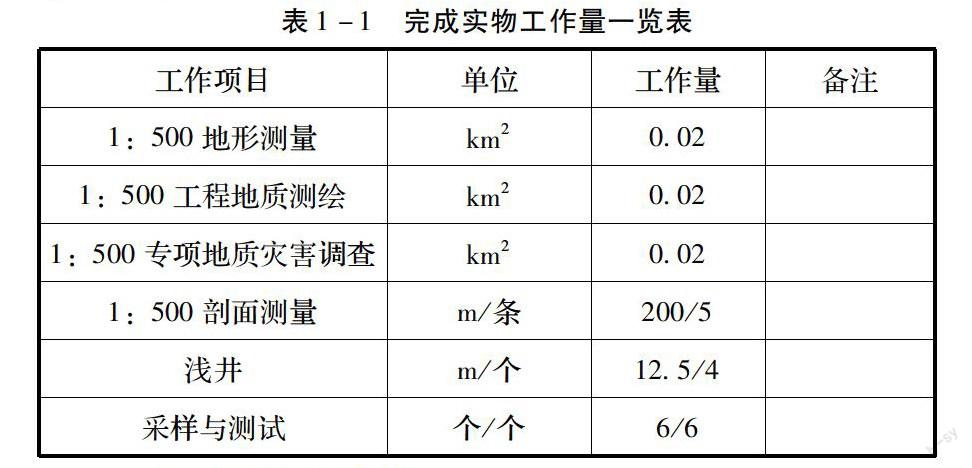

2完成的工作量

我隊接受委托任務后,于11月份,測繪人員開始并完成1:500的地形測量工作,在此期間,有關技術人員先后多次進入現場開展野外調查工作,至11月8日,野外工作全部結束,完成的實物工作量見表1-1所示。

3工作質量評述

本次勘察質量檢查嚴格按照三級質量檢查制度嚴格進行,即項目組互檢、院專檢以及總工辦抽檢,整套野外和室內作業實行了野外驗收、報告初審及成果審查程序。

二、變形破壞跡象及成因分析

受2013年第23號臺風“菲特”所帶來的強降雨的影響,道路邊坡出現滑坡(編號HP1),2012年3月7日受連續降雨的影響,邊坡發生滑坡(編號HP2),下面對其特征及成因進行分析:

1 HP1滑坡特征

1.1滑坡形態特征

HP1滑坡屬道路邊坡淺表滑塌,平面形態呈圓弧狀,滑體主要物質組成為殘坡積及全風化層,沿斜坡坡表下滑,呈錐形堆積于坡腳,幾乎全部堆積于道路上,僅少量沖出路面,長約10m,寬約3m,最高約5m,總體方量約50m3,主滑方向約205°。

1.2結構特征

滑坡后緣:邊坡上部的斜坡未見裂縫,滑坡后緣即為現狀邊坡上部的坡面。

剪出口:位于全強風化交界位置或全風化巖內。

滑體、滑面及滑床:該滑坡為土質滑坡,邊坡頂部淺表松散層(殘坡積及全風化)沿層內錯動帶滑動,沿邊坡表下滑堆積于坡腳。

1.3成因

邊坡存在滑坡成因如下:

(1)人類活動。修路切坡形成高陡邊坡,邊坡最大高度4~5m,坡度70~80°,自穩能力較差。

(2)巖土體結構。邊坡坡體主要為殘坡積和全風化層組成,抗剪強度較低。

(3)暴雨作用。在強降雨的條件下,其弱化土體力學性質,內摩擦角和粘聚力減小,土體抗滑能力降低,易發生失穩。

2 HP2滑坡特征

2.1滑坡形態特征

HP2滑坡屬邊坡淺層滑塌,平面形態呈“┓”,滑體主要物質組成為全強風化巖,殘坡積次之,滑體主要堆積于邊坡下方,最遠至南側建筑的前緣,總體長約30m,寬約25m,厚約3~4m,總體方量約2000m3,主滑方向約205°。

2.2結構特征

滑坡后緣:邊坡上部的斜坡未見裂縫,滑坡后緣即為現狀邊坡坡面。

剪出口:位于邊坡坡腳附近。

滑體、滑面及滑床:該滑坡為土質滑坡,邊坡頂部淺表松散層(殘坡積及全風化)沿層內錯動帶滑動,帶動下方性質較差的強風化巖,沿剪出口破壞滑動。

2.3成因

邊坡存在滑坡成因如下:

(1)人類活動。據悉,為了翻建建筑,村民對邊坡進行了開挖,形成高陡邊坡,又因遇到連綿降雨未能及時支護邊坡,邊坡自穩能力較差,為邊坡失穩提供了地形條件。

此外,為從溝道內引水,在邊坡頂部開挖一條小土溝,此溝內長期有水,水入滲也會使巖土體力學性質下降,水溝局部已垮塌,兩邊采用PVC管相連。

(2)巖土體結構。邊坡坡體主要為殘坡積和全風化層組成,下伏的強風化層也極為破碎,抗剪強度較低。

(3)連綿降雨。在滑坡發生之前發生了較長時間的連綿陰雨,不但使支護工作未能及時完成,雨水的浸潤至飽和,弱化土體力學性質,內摩擦角和粘聚力減小,土體抗滑能力降低,易發生失穩。

3 CD邊坡

CD邊坡分為三級邊坡,從下往上,一級邊坡高約3m,二級邊坡高約2m,平臺寬約1~1.5m,邊坡均采用干砌石擋墻支護,坡度近直立,厚度不詳,基礎不詳,從表面分析現狀基本穩定~欠穩定狀態,三級邊坡高約4m,未支護,邊坡局部可見滑塌現象,邊坡頂部邊緣1m內,可見巖土體下挫等變形跡象,但現場未見裂縫。

4孤石堆

GS1孤石堆位于DE邊坡上方不遠處,總體方量約20m3,塊石與塊石、塊石與土體之間咬合膠結較好,GS1孤石堆基本穩定,不易啟動失穩,但GS1孤石堆距離DE邊坡較近,若DE邊坡持續失穩,則GS1孤石堆可能隨某次滑坡一同滑移;GS2孤石堆位于斜坡中部,總體方量可達100m3左右,孤石堆由幾塊大塊石組成,相互之間如簡單堆砌,看起來穩定性較差,在極端不利條件下可能失穩,其失穩后的運動軌跡難以把握,其失穩后堆積于下方梯田或沿斜坡滾動而危害下方建構筑物。

5自然斜坡

本次調查發現,自然斜坡中上部殘坡積厚度較薄,全風化層缺失為主,巖體以強~中風化為主,斜坡下部風化加強,風化不均,局部可見全風化層發育。本次調查發現出現滑塌的主要為未支護的高陡邊坡,斜坡未見明顯變形跡象,斜坡整體基本穩定,溝道內未見泥石流堆積跡象。

三、地質災害發展趨勢及防治工程建議

1地質災害發展趨勢

1.1根據前面分析,斜坡整體無變形破壞現象,整體穩定。

1.2HP1滑坡在強降雨等不利條件下可能再次失穩,對下方道路及道路下方的村委會可能構成危害。

1.3HP2滑坡、CD邊坡在強降雨等不利條件下可能再次失穩,危及下方已遭受其破壞的建筑,最不利可能危及西南側的建筑,目前此建筑內有一位老人常住。

1.4GS1孤石堆距離DE邊坡較近,可能隨著DE邊坡不斷失穩而位移;GS2孤石堆,在極端不利條件下可能失穩,其失穩后堆積于下方梯田或沿斜坡滾動而危害下方建構筑物。

2防治工程方案建議

根據該處邊坡地質環境條件及地質災害隱患特征,建議采取以下地質災害防治措施:

1.AB道路邊坡采取漿砌石擋墻支護;

2.CD邊坡原分為三級擋墻,但一級、二級擋墻高度均不是很大,合并修建一道漿砌石擋墻,三級邊坡則適當削坡。

3.DE邊坡高度較大,支護費用高,可考慮清除滑體后,對DE邊坡上方適當削坡,同時沿CD延伸至E點,修建一道DE防沖墻,墻后與邊坡之間形成一定庫容,當DE邊坡發生滑坡時,滑體堆積于其內,及時清理;EF邊坡可在坡腳修建一道擋墻,墻頂適當削坡。

四、結論和建議

1結論

(1)勘查區地貌單元屬浙東南構造—侵蝕低山地貌,最高點海拔高程約553.1m,勘查區最低點約400m,相對高差約153m,勘查區東側為一條呈內弧狀的山脊,斜坡坡度較陡,一般約32°左右。

勘查區人類工程活動較強烈,形成多段梯田邊坡、道路邊坡或房前屋后邊坡,并由此引發HP1、HP2滑坡。

通過工程地質測繪、野外調查和地質勘探方法,基本查明了邊坡(斜坡)地形地貌、巖土體工程特性、水文地質條件和構造條件,提出的合理的治理建議。

(2)根據調查及淺井揭露,勘查區巖土體根據成因可分為3個工程地質層分別為①滑坡堆積,②殘坡積,③上侏羅統西山頭組,其中③上侏羅統西山頭組又可分為③-1全風化巖,③-2強風化巖2個亞層。

(3)勘查區斜坡整體基本穩定;根據定性和定量分析,勘查區HP1滑坡、HP2滑坡及其西側屋后邊坡、在不利條件下存在失穩隱患,危及道路、村委辦公樓、民宅等,需采取工程治理措施,予以加固。斜坡中部的GS2孤石堆,在自然條件下失穩可能性小,但一旦失穩,將對下方的建筑構成巨大威脅。

2建議

(1)設立警示標志,專人巡查監測,遇有險情發生,應立即報告相關部門。

定期巡查(平時一月一次,汛期一周一次,強降雨或持續降雨期應天天巡查),注意觀察收集邊坡頂附近的變形破壞情況,做到有災先預報。

(2)避讓。治理前遇臺風暴雨或長時間降雨時,村委辦公樓及HP2滑坡西南側建筑內人員應采取避讓措施。

(3)設計參數建議

各層巖土體物理力學參數建議取值以及各風化巖層與錨固體間的粘結強度計算采取值如下:

①殘坡積土:

重度:18.6kN/m3,抗剪強度:粘聚力C=10.5KPa,內摩擦角Ф=21.8?;

地基承載特征值:150~180KPa。

②全風化:

重度:18.6kN/m3,抗剪強度:粘聚力C=15.2KPa,內摩擦角Ф=19.1?。