從《紅星佚史》看周作人早期翻譯與林紓的離合

周 旻

1920年,周作人在《〈點滴〉序》中回憶自己從事“翻譯勝業”的歷史:

我從前翻譯小說,很受林琴南先生的影響:一九〇六年往東京以后,聽章太炎先生的講論,又發生多少變化,一九〇九年出版的《域外小說集》,正是那一時期的結果。一九一七年在《新青年》上做文章,才用口語體……①周作人:《〈點滴〉序》,鐘叔河編:《周作人文類編·希臘之馀光》,長沙:湖南文藝出版社,1998年版,第585 頁。

1917年前的這條以古文譯西方小說的路子,被周作人自己稱為“復古的第一支路”②周作人:《我的復古經驗》,《周作人自編文集·雨天的書》,石家莊:河北教育出版社,2002年版,第96 頁。。他在這條路上最重要的兩位老師,一位是開啟他與魯迅晚清文學革命思路的章太炎,其在翻譯層面給予周氏兄弟“趨古”的提示造就了《域外小說集》“詞質樸訥”③魯迅:《〈域外小說集〉序言》,止庵、王世家編:《魯迅著譯編年全集》第1 卷,北京:人民出版社,2009年版,第313 頁。的面貌;而另一位則是林紓。與新文化運動中的同人錢玄同以“桐城謬種”貶斥林紓不同,在周作人的很多敘述中,林譯小說一直承擔著“吾師”的角色。1901年8月,周作人到南京進入水師學堂,與哥哥魯迅一起讀書④魯迅1902年離開南京前往日本留學。據周作人1902年4月9日日記,他第一次收到魯迅從日本寄來的信,發信時間是2月26日,此時魯迅初到橫濱。周作人:《周作人日記(上)》,鄭州:大象出版社,1996年版,第332 頁。。此時,他的書單中出現了新式書報和譯作的身影。據他自己的說法,他對當時翻譯界的三派——“嚴幾道的《天演論》,林琴南的《茶花女》,梁任公的《十五小豪杰》”,皆有所涉獵⑤周作人:《我學國文的經驗》,《周作人自編文集·談虎集》,第259 頁。。在梁啟超、嚴復的譯作之外,兄弟二人關于西洋小說的閱讀絕大部分來自林紓的翻譯。1906年周作人赴日以后,只要林紓小說印出一部,他和魯迅就會特地跑去神田的中國書林購買,閱完后還要小心地“改裝硬紙板書面”,用“青灰洋布”重裝書脊⑥周作人:《魯迅與清末文壇》,《周作人自編文集·魯迅的青年時代》,第74 頁。,珍重程度可見一斑。大約到1910年前后,以《黑太子南征錄》為標志,林譯小說開始逐漸退出了對周作人的“壟斷”。日后回憶起這近十年的時光,周作人以“這一方面引我到西洋文學里去,一方面又使我漸漸覺到文言的趣味”⑦周作人:《黑奴吁天錄》,鐘叔河編:《周作人文類編·希臘之余光》,第731 頁。的說法,肯定了林譯對于他早年文學實踐的重要影響。1924年,林紓去世后,周作人在《語絲》第三期上發表題為《林琴南與羅振玉》的文章,說到一輩古人與五四新青年復雜的關系,曾言:“老實說,我們幾乎都因了林譯才知道外國有小說,引起一點對于外國文學的興味,我個人曾經還模仿過他的譯文。”①周作人:《林琴南與羅振玉》,《語絲》1924年12月第3 期。這篇文章一經發表就得到了劉半農和錢玄同的回應,二人分別于1925年1月28日、3月17日撰文,刊登在1925年3月30日第20 期的《語絲》上,都承認林紓乃是譯書上的“前輩”。而1906年底開始翻譯、1907年出版的《紅星佚史》,正是在一個特殊的時間節點上產生的一部近乎模仿林譯的作品。

1906年夏,魯迅回國完婚后,與周作人一同赴日。他放棄自己已經完成的醫學校前期功課,“改而為從事改造思想的文藝運動”②周作人:《往日本去》,《知堂回想錄》,香港:三育文具圖書公司,1980年版,第173 頁。,打算以創辦雜志《新生》為起點。因資金與同志的短缺,這個計劃最終落空,隨后兄弟二人轉而開始介紹泰西新文藝。在這一年的年末,周作人與魯迅完成了第一次的合作翻譯。這部譯作原名The World’s Desire(《世界欲》),由英國小說家哈葛德(H.Rider Haggard)和神話學家安特路朗(Andrew Lang)合寫而成,周氏兄弟改題為《紅星佚史》。此書在光緒三十三年(1907)十月③周逴(周作人):《紅星佚史》,上海:商務印書館,光緒三十三年(1907)十月,版權頁。由商務印書館出版,作為該社“說部叢書”系列第八集第八種,每冊定價大洋五角。這部雜糅了希臘史詩、神話素材和埃及異域歷史、風俗的羅曼司小說(romance),分為三篇,主要講述了希臘英雄阿迭修斯(即奧德修斯)在埃及尋找海倫的故事。阿迭修斯以游子身份覲見埃及法老猛納達、皇后美理曼,得到王朝的重用,卻被皇后錯認成真愛所在。皇后美理曼使用妖術,變幻成海倫的樣子,騙阿迭修斯成婚,使他不僅違背了對法老許下的承諾,也背叛了與海倫定下的誓言。阿迭修斯為洗刷自己叛國的罪名,主動請求帶兵與九弓蠻族決戰,雖然神勇地以少勝多,卻被親生兒子所傷。最終,阿迭修斯應神示死在了海倫的懷中,皇后美理曼自殺殉情。小說延續了荷馬史詩《奧德修紀》的思路,想象奧德修斯在希臘以外異域世界的最后冒險,將他死于兒子之手的傳說作為結局。

翻閱周作人1904 到1905年的日記,他此時的五篇翻譯——《俠女奴》《女獵人》《荒磯》《天鷚兒》《玉蟲緣》以及一篇半作半譯的《孤兒記》都投給了丁初我所辦的《女子世界》,這些投稿沒有金錢形式的報酬,僅僅是以《女子世界》或小說林社的書冊作為“稿費”。而根據丁初我的日記,當時印周作人的譯書卻又是賺錢的,僅《俠女奴》和《玉蟲緣》兩本,扣除成本,就有一百四十二元的盈利④詳見欒偉平《小說林社研究》附錄二《小說林社大事記》與附錄六《丁祖蔭日記中的小說林社資料》,新北市:臺灣花木蘭文化出版社,2014年版,第265、363 頁。,只是這些錢都轉為周作人對《女子世界》刊物的資助,早在印書之初,丁、周二人就對此達成了協議。若把翻譯看作一種書本生意,那么小說林社不是一個理想的出版機構。據周作人回憶:“一直到一九零七、八年,自己想譯書賣錢,就沒有稿子再送給《小說林》去了。”⑤周作人:《丁初我》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第11 卷,桂林:廣西師范大學出版社,2009年版,第448 頁。1907年,他和魯迅將譯稿送到當時經濟實力雄厚且以出版小說聞名的商務印書館出版。這一次“改換門面”,的確完成了兄弟兩人通過販賣自己的翻譯作品以繼續其文學理想的目標⑥“辦雜志不成功,第二步的計劃是來譯書。翻譯比較通俗的書賣錢是別一件事,賠錢介紹文學又是一件事。”周作人:《關于魯迅之二》,《周作人自編文集·魯迅的青年時代》,第126 頁。,周作人《墨痕小識》記載,《紅星佚史》刊印后,他和魯迅從商務印書館得到了二百元的稿酬⑦周作人:《墨痕小識》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第2 卷,第203 頁。。憑著這筆收入,兄弟二人購買了一套十五冊的屠格涅夫(Turgeniev)小說集、所得不易的育珂摩耳(Jokai Mor)小說、勃闌兌思(Georg Brandes)的一冊《波蘭印象記》等。⑧周作人:《東京書店》,《知堂書話》(下),海口:海南出版社,2000年版,第190 頁。出版《紅星佚史》的同一年,周作人還與魯迅搭檔,翻譯了托爾斯泰(Aleksey Tolstoy)的《勁草》,可惜販稿失敗。周作人根據那套育珂摩耳的小說英譯本在1908年和1910年譯出《匈奴奇士錄》和《黃華》;此外,1909年他還譯出了顯克微支(Henryk Sienkiewicz)的《炭 畫》、密 克 札 忒(Mikszath Kalman)的《神蓋集》①王錫榮:《魯迅周作人合譯〈神蓋集〉手稿研究》,《東岳論叢》2014年第1 期。和《域外小說集》中的十三篇短篇小說。

與《河南》上獨樹一幟的文學論文同時生產的《紅星佚史》,理論上占據著一個重要的時間節點,卻因翻譯動機與趣味上與林譯小說的曖昧關系,似乎很難毫無疑義地納入“新生乙編”的范疇中。②王風在《周氏兄弟早期著譯與漢語現代書寫語言》(《魯迅研究月刊》2009年第12 期、2010年第2 期)一文中,根據周作人在《紅星佚史》序言中的論述,將這一譯作放置在“《新生》乙編”的延長線上。但從另一個方面考慮,它的尷尬處境,卻正為討論周作人的早期翻譯與林紓的“合”與“離”提供了絕好的個案。

目前學界關于《紅星佚史》的正面研究為數不多。與《紅星佚史》同一英文底本的還有另一個譯本,即1919年林紓與陳家麟合譯的《金梭神女再生緣》,鄒瑞玥③鄒瑞玥:《林紓與周作人兩代翻譯家的譯述特點——從哈葛德小說The World’s Desire 說起》,《中國現代文學研究叢刊》2009年第2 期。和張治④張治:《〈紅星佚史〉與〈金梭神女再生緣〉》,《蝸耕集》,杭州:浙江大學出版社,2012年版,第58-74 頁。皆有專門論文通過這兩個譯本討論周作人與林紓的譯述特點。不過,如果從一種更為歷史化的角度來看,1919年的林紓譯本,并不能與周作人1906年的《紅星佚史》構成有效的對話關系。本文擬將《紅星佚史》置于周作人所身處的晚清林譯哈葛德小說的熱潮中⑤李歐梵的《林紓和哈葛德——翻譯的文化政治》(《東岳論叢》2013年第10 期)具體而微地闡釋了晚清的林譯哈葛德風潮,為本文討論周作人早期翻譯與林紓的離合提供了重要的背景。,通過辨析周作人與林紓在閱讀趣味、文學觀念上的細微差別,來勘探他這一時期的小說翻譯與林紓的“貌合神離”。

一、林紓譯筆下的哈葛德

1904 到1906年⑥在《〈迦茵小傳〉序》中,林紓回憶了1905年前對哈葛德小說的翻譯,《埃司蘭情俠傳》和《埃及金塔剖尸記》是在甲辰年間譯成。實則《埃司蘭情俠傳》中序言所署時間是癸卯(1903年)嘉平月,出版于1904年。故將時間上限定在1904年。見林紓:《〈迦茵小傳〉序》,阿英編《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,北京:中華書局,1960年版,第210 頁。,憑著林紓的翻譯而進入大眾閱讀視野的哈葛德小說,是晚清翻譯小說風潮中頗有意味的現象。哈葛德的言情冒險小說與柯南道爾的偵探小說、凡爾納的科幻小說都是第一批進入中文語境的西洋小說的代表。與后兩者“眾人拾柴火焰高”的翻譯狀況不同,哈葛德在中文語境的流行與譯者林紓有分不開的關系,加之商務印書館的商業運作——短時間內一再重印林譯小說叢書,形成了一股林譯哈葛德的熱潮。與此同時,閱讀林譯哈葛德也成為一種風尚。1932年,周作人在《習俗與神話》中回憶自己當初翻譯《紅星佚史》的因緣,就說道:“一九〇七年即清光緒丁未在日本,始翻譯英國哈葛德安度闌二人合著小說,原名《世界欲》(The World's Desire)。改題曰《紅星佚史》,在上海出版。那時哈葛德的神怪冒險各小說經侯官林氏譯出,風行一世,我的選擇也就逃不出這個范圍。”⑦周作人:《習俗與神話》,《周作人自編文集·夜讀抄》,第15 頁。

哈葛德小說最早的中文譯本可以追溯到1898年曾廣銓在《時務報》第六十冊上開始連載的翻譯小說《長生術》。這本譯作與丁楊社所譯《新譯包探案》、林紓所譯《巴黎茶花女遺事》一起,以合訂本的形式由素隱書屋刊刻發行⑧合訂本由汪康年在1899年刻印。當年《中外日報》中登出售書廣告,有“《茶花女》《新譯包探案》《長生術》合冊”一說。參見阿英:《關于〈巴黎茶花女遺事〉》,錢鍾書等著:《林紓的翻譯》,北京:商務印書館,1981年版,第55 頁。據阿英的考證,因為《巴黎茶花女遺事》之原版木刻線裝不甚經濟,以至于流傳頗少,真正大量印刷發售的正是三書合訂的鉛印本。1908年,林紓在《歇洛克奇案開場》中也談到了此合刻本的情況:“當日汪穰卿舍人為余刊《茶花女遺事》,即附入《華生包探案》,風行一時。”參見林紓:《〈歇洛克奇案開場〉序》,阿英編:《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第242 頁。。《長生術》所署原作者“解佳”,即哈葛德,其底本是1886年哈葛德出版的冒險小說She。這部譯作因《時務報》的影響力和合訂本的暢銷而流傳頗廣。它也是周作人接觸到的第一部哈葛德小說,曾出現在他辛丑年(1901)的日記書單中①周作人:《周作人日記(上)》,第276 頁。。

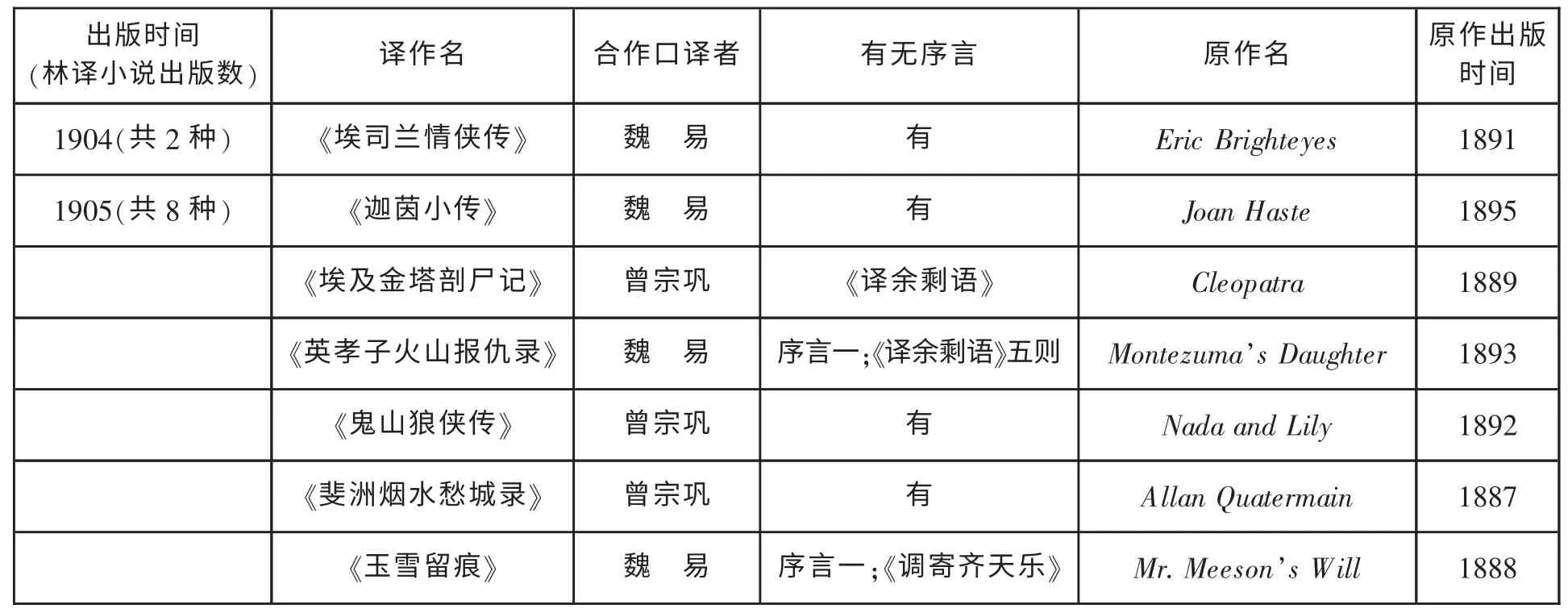

真正使小說家哈葛德成為話題的是1903年和1905年的“一書多譯”事件,即先后出現兩種版本的《迦茵小傳》(Joan Harte)②蟠溪子節譯、包天笑潤飾的《迦因小傳》,1901年在《勵學譯編》雜志上連載,1903年由文明書局出版單行本。參考韓洪舉:《林譯〈迦茵小傳〉的文學價值及其影響》一文,陳錦谷編:《林紓研究資料選編》,福州:福建省文史研究館,2008年版,第513 頁。,并引發了一些爭論。在1903年版中,蟠溪子和包天笑只合譯了英文小說的上半本。據魯迅回憶,譯本作為言情小說,“很打動了才子佳人們的芳心,流行得很廣很廣。后來還至于打動了林琴南先生,將全部譯出”。③魯迅:《上海文藝之一瞥——八月十二日在社會科學研究會講》,《魯迅全集》第4 卷,北京:人民文學出版社,2005年版,第298 頁。林紓看到這一版的翻譯,遺憾于下半部之不見,于是托人找到全本,開始進行自己的翻譯。他將迦茵未婚生子的情節如實譯出,被當時一些人認為“迦茵之身價忽墜九淵”④寅半生:《讀〈迦因小傳〉兩譯本書后》,阿英編:《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第285 頁。,但同時也有像夏曾佑這樣“會得言情頭已白,撚髭想見獨沈吟”⑤夏曾佑:《積雨臥病讀琴南〈迦茵小傳〉有感》,阿英編:《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第598 頁。的讀者,為迦茵的愛情和死亡扼腕嘆息。無論林紓的譯文毀譽如何,《迦茵小傳》在當時都成為了一本炙手可熱的暢銷書⑥《迦茵小傳》的銷售情況,可參考當時的再版情況:“這部小說經林琴南譯出足本,1905年由商務印書館初版,1906年9月已發行三版,1913、1914年幾度再版,先后編入《說部叢書》《林譯小說叢書》。”見鄒振環:《影響中國近代社會的一百種譯作》,北京:中國對外翻譯出版社,1996年版,第187 頁。。以此為契機,再加上手頭握有英文本的《哈氏叢書》⑦“即哈氏亦為書二十六種,得酬定不貲,乃忽辟奇想,欲以著書之家,奄有印刷家之產,則哈氏黷貨之心,亦至可笑矣。”(《〈玉雪留痕〉序》,《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第220 頁);“哈葛德之為書,可二十六種。”(《〈洪罕女郎傳〉跋語》,《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第224 頁);《哈氏叢書》的說法還可參考畢樹棠《柯南道爾與哈葛德》,《人間世》,1939年8月,第1 期。若干種,林紓開始大量翻譯哈葛德的小說。截止到1911年,共有16 種林譯哈葛德小說問世(見表一)。

表一:1904-1911年林紓譯哈葛德譯文、原文情況表⑧中譯本信息根據張俊才編《林紓著譯系年》,收入張俊才、薛綏之編:《林紓研究資料》,北京:知識產權出版社,2010年版,第372—469 頁;英文本信息根據馬泰來:《林紓翻譯作品全目》,《林紓的翻譯》,第61-65 頁;每一年所出林譯小說的數量可參考《涵芬樓藏書目錄》,上海:商務印書館,宣統三年(1911年)。

(林譯小說出版數)譯作名 合作口譯者 有無序言 原作名 原作出版時間出版時間1906年(共7 種)《洪罕女郎傳》魏 易 有 Colonel Quaritch, V. C. 1888《蠻荒志異》曾宗鞏 跋文一 Black Heart and White Heart , and Other Stories 1900《紅礁畫槳錄》魏 易《譯余剩語》四則;題詩:《燭影搖紅》《解語花》Baetrice 1890《橡湖仙影》魏 易序言一;《調寄摸魚兒·詠安琪拉》一首,《調寄小重山·詠佳而夫人》二首Dawn 1888《霧中人》曾宗鞏 有 People of Mist 1894 1908(共14 種)《鐘乳骷髏》曾宗鞏 跋文一 King Solomon’s Mines 1885 1909(共7 種)《璣司刺虎記》陳家麟 有 Jess 1887 1910(共2 種)《雙雄較劍錄》陳家麟 無 Heart of the World 1907《三千年艷尸記》曾宗鞏 有 She 1886

從1904年到1906年,商務印書館三年間共出版林譯小說17 種,其中有12 種哈葛德小說,占據出版總數的70%以上;合作的口譯者中,魏易占7 部,曾宗鞏占5 部;每部都附上林紓詳盡的序言,亦有即興發表的詩詞。無論是野蠻冒險還是言情戚戚,哈氏小說與林紓譯調的結合,從1905年起成為林紓“文字制造廠”①Michael Gibbs Hills 在他關于林紓的專著Lin Shu,Inc.:Translation and the Making of Modern Chinese Culture(New York:Oxford University Press,2013)中,將高鳳岐評價林紓時使用的“文字制造廠”(factory of writing)一詞擴展為對所有林譯作品的稱呼。中最鮮明的一條流水線。到1907年,這個比例開始急劇下降,11 種“林譯”作品中,并無哈葛德小說;1908年,14 種林譯小說中,僅一種哈氏著作;1909 和1910年,林紓忙于匯編國文讀本和出版《畏廬文集》②張俊才、薛綏之編:《林紓著譯系年》,《林紓研究資料》,第372-469 頁。,總的翻譯數量已較前期有所下降。

李歐梵認為:“他(林紓)最初接觸哈氏作品的時候,可能較欣賞言情作品,如《迦因小傳》(Joan Haste)和《橡湖仙影》(Dawn),但還是被哈氏另外一個小說世界所吸引,所譯的哈葛德小說以探險和荒誕神奇的作品為主,倒與哈葛德在英國的名聲相符。”③李歐梵:《林紓和哈葛德——翻譯的文化政治》,《東岳論叢》2013年第10 期。同時他也指出一個內在于林譯哈葛德小說的問題:林紓序跋中的哈葛德與實際小說文本的情志的偏離。

將文本的“可譯性”集中于“演史”二字,期望讀者把握住歷史的含義,這樣一種史家的態度,從林紓接觸哈葛德之始,就彌漫在他對這位英國維多利亞時代的傳奇(romance)作家的理解之中。在林紓最早翻譯的哈氏小說《埃司蘭情俠傳》的《敘》中,好友濤園居士回憶了是書翻譯的前因后果,談道:

徵君語予,哈葛得者,英之孤憤人也,惡白種之覇駮,偽為王道愚世,凡所詡勇略,均托諸砲火之厲烈,以矜武能,殊非真勇者也。故哈氏之書,全取斐洲冰洲之勇士,狀彼驍烈,以抒其郁伊不平之概。④濤園居士:《〈埃司蘭情俠傳〉敘》,《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第282-283 頁。

哈葛德被描述為一位“孤憤之人”,常以“驍烈”為著書主題,為的是抒發自己郁憤不平的心情。這種孤獨而悲憤的作者形象,與“終不可用,退而論書策,以舒其憤,思垂空文以自見”的司馬遷,幾多重疊。林紓在此不免誤解了哈葛德這樣一位通俗作家的真實寫作意圖,虛設了他本不曾有的文學抱負。濤園居士就這一點提出了質疑,他認為哈氏“寧在所怪”的風格是因為其“嗜古”,實在沒有那些諷世之心;之所以這么判斷,根源上是為小說文本的閱讀感受所牽引,也就是《埃司蘭情俠傳》作為小說,在故事情節、情志和筆觸上的特征。而林紓在序言中塑造的“哈葛德”,卻并不能與小說的正文形成呼應,這一矛盾,他在《〈吟邊燕語〉序》中試圖予以回答:

(哈葛德)于是追躡古蹤,用以自博其趣,此東坡所謂久厭膏粱,反思螺蛤者也。蓋政教兩事,與文章無屬,政教既美,宜澤以文章,文章徒美,無益于政教。①林紓:《〈吟邊燕語〉序》,阿英編:《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第208 頁。

稍作修飾地將哈氏的好古趣味擺放到政教觀的空隙處,并以蘇軾的文學歷程作為呼應。這種由“史”入“文”以期為自己翻譯通俗小說自圓其說的想法,在1905年《斐洲煙水愁城錄》的序言中也有體現。林紓不僅將全書的歷險故事與《桃花源記》聯絡起來,更揣摩著者的心情道:“哈氏所造蹇澀,往往為傷心哀感之詞以寫其悲。又好言亡國事,令觀者無歡。”這與陶潛厭惡當朝權貴恰有共鳴;篇末還大贊小說結構中史傳聯絡法的運用,認為“文心蕭閑,不至張皇無措,斯真能為文章矣”②林紓:《〈斐洲煙水愁城錄〉序》,阿英編:《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第215 頁。。此后,《鬼山狼俠傳》序言言及敘事,舉《史記》《漢書》之例;《洪罕女郎傳》序亦以韓愈文章“巧于內轉”、“先有伏線”的行文絕技,提點“哈氏文章,亦恒有伏線處,用法頗同于《史記》”③林紓:《〈洪罕女郎傳〉跋語》,阿英編:《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第224 頁。。從司馬遷、陶潛到韓愈、蘇軾,林紓仿佛讓哈葛德在中國的文學世界中做了一次旅行。但他也抵擋不住羅曼司小說述奇、志怪、尚異等元素的吸引:《斐洲煙水愁城錄》中的哈葛德,較之陶淵明更“奇”一籌;《洪罕女郎傳》比起韓愈“匠心尤奇”;大類《漢書》筆法的《鬼山狼俠傳》,也是“奇譎不倫,大弗類于今日之社會”④[英]哈葛德著,林紓、曾宗鞏譯:《鬼山狼俠傳》(Nada and Lily),上海:商務印書館,1914年版,第1 頁。。當哈葛德小說的特質溢出史傳、古文實在太多時,林紓也不得不承認它“非病沿習,即近荒渺”,更趨向于唐宋小說。林紓用古文翻譯小說,雖然在形式上保持了正統的古文文章,但為了譯書的便利,也不可避免地裹挾了不容于古文文體的詞匯或用法進來;與此類似,當他在序言中再三將言情、神怪扭轉成道德、興亡、倫理、擔當、理想人性時,他也無法避免西洋通俗小說與中國史傳文章的沖撞,這種沖撞甚至進一步瓦解了他的序言。到了1907年,林紓開始翻譯《滑稽外史》《孝女耐兒傳》,“掃蕩名士美人之局,專為下等社會寫照”⑤林紓:《〈孝女耐兒傳〉序》,阿英編:《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第252 頁。的迭更司(Charles John Huffam Dickens,現通譯為狄更斯),迅速取代了哈葛德,成為林紓心目中歐西文家的代表。此消彼長間,在1910年《三千年艷尸記》的序言中,林紓已經將迭更司的小說置于標桿的位置,并對這兩位英國小說家進行了一番比較:“哈氏之書,多荒渺不可稽詰,此種尤幻。筆墨結構去迭更固遠,然迭氏傳社會,哈氏敘神怪,取徑不同,面目亦異,讀者視為《齊諧》可也。”⑥林紓:《〈三千年艷尸記〉序》,阿英編:《晚清文學叢鈔·小說戲曲研究卷》,第268 頁。從馬班之作到《齊諧》之流,林紓最終還是點出了哈葛德小說的真實情況。

作為讀者的周作人,又是怎樣通過林紓去閱讀哈葛德的呢?他翻譯《紅星佚史》,只是在林譯的延長線上進行的嗎?再次回到周作人對選擇這個譯本的初衷的描述中,或許可以回答這一系列涉及私人閱讀史式的問題。

二、《紅星》“譯”史

周作人談及林紓,敘述上并不避諱他對自己的影響,例如“最初讀嚴幾道、林琴南的譯書,覺得這種以諸子之文寫夷人的話的辦法非常正當,便竭力地學他。雖然因為不懂‘義法’的奧妙,固然學得不像,但自己卻覺得不很背于迻譯的正宗了”⑦周作人:《我的復古經驗》,《周作人自編文集·雨天的書》,第96 頁。,將自家筆法看作與林譯小說的文章義理一脈相承。而關于學習林譯的《紅星佚史》的發生,周作人還曾回憶:

《埃及金塔剖尸記》的內容古怪,《鬼山狼俠傳》則是新奇,也都很有趣味。前者引導我們去譯哈葛德,挑了一本《世界的欲望》,是把古希臘埃及的傳說雜拌而成的,改名為《紅星佚史》。①周作人:《魯迅與清末文壇》,《周作人自編文集·魯迅的青年時代》,第74 頁。

通過這段文字,可以知道《埃及金塔剖尸記》的故事內容是觸發周作人翻譯《紅星佚史》的一個重要原因。1887年,哈葛德憑著因King Solomon’s Mines(林譯《鐘乳骷髏》,1908)的暢銷而得到的大筆稿費,前往埃及采風,隨后創作了一批以埃及為背景的羅曼司作品。She(《三千年艷尸記》)、Ayesha:The Return of She(《神女再世奇緣》)、Cleopatra(《埃及金塔剖尸記》)、The World’s Desire(《紅星佚史》)都在此序列中。但與《三千年艷尸記》和《埃及金塔剖尸記》相比,《紅星佚史》的敘事風格不大相同。前兩篇小說描述古代埃及的王朝制度、文物風貌、人情風俗,都有一些固定的情節元素:從文明國度而來的現代英國人、身世離奇的上古傳奇人物、貝葉史書、秘密日記等等。其中,《埃及金塔剖尸記》(1905)在林紓前期的譯作中可以說是譯得很認真仔細的一部②全書三編,每一章都得到了篇幅相當的翻譯,原作在每章的標題下都附有關鍵詞式的內容提要,這些繁瑣的部分也被林紓如實地翻譯出來。。林紓還將出自哈葛德之手的《哈氏原序》譯出,附在自己所撰的譯序之前,作為理解小說的參考。從這兩份序言可以發現,林紓翻譯此書,并不看重它“忽構奇想”、好言神怪的文學特質,倒是想以這一段異國亡敗的歷史警醒國朝子民,若再如“埃及蠢蠢”,則滅亡即在眼前。他將“鶯吞禮”為埃及艷后“格魯巴亞”毀盡一生霸業的故事,與中國陳隋二帝亡國滅朝的史實對照,認為它們共享了一些教訓。論述古埃及建造金字塔時,林紓更是聯想到隋煬帝開鑿大運河,將兩者同樣視作勞民傷財之舉,以為枉費勞力導致“亡國”。那么哈葛德真實的寫作意圖究竟如何?在書前的《哈氏原序》中,作者不無幽默地說:“今學生輩尋味吾書,必不樂觀此幽怪之事,及古時禮法,與意昔司宗教,并埃及之文化。”③[英]哈葛德著,林紓譯:《哈氏原序》,《埃及金塔剖尸記》,上海:商務印書館,1914年版,第2 頁。點明了閱讀的要義在于書中豐富的人文趣味所串聯的稗史傳說和虛構的妖神故事。眾多英國本土批評家和讀者的反應都證明,貫穿于哈氏傳奇的兩個重要元素——遠古知識和想象力④Malcolm Elwin,“Introduction”,in H.Rider Haggard,She:a history of adventure,London:Macdonald,1948,p.vii.,使Cleopatra 具有引人入勝之力,頗得好評;而這正是林紓在他的序言中希望抹去的色彩。

有意味的是,哈氏小說的大膽新奇卻正中周作人下懷,符合他自身的文學趣味。周作人讀小說,將《鏡花緣》《封神傳》《西游記》歸為一類:“在古來缺少童話的中國當作這一類的作品看,亦是慰情勝無的事情。”⑤周作人:《小說的回憶》,《知堂書話(上)》,第817 頁。其中最喜愛《鏡花緣》,諸如林之洋的冒險,多九公對奇事和異物的知識,雖然顯得荒唐,卻是一種“新鮮的引力”,指引他去欣賞“敘述異景”的王爾德童話,理解講述神話故事的《阿迭綏亞》(今譯《奧德修紀》),也有一種能夠把恐怖與可怕中和的特別趣味。在翻譯小說中,周作人舉《海外軒渠錄》(今譯《格列佛游記》)、《航海述奇》(《天方夜譚》之一)二書作為自己趣味的呼應,稱二者集幻想與真摯為一體,值得一閱。周作人偏愛一種“合知識與趣味為一”⑥周作人:《文史叢著序》,《知堂書話(下)》,第84 頁。的隨筆文章,這反映在他的小說品味上,就是欣喜于《封神記》《西游記》《鏡花緣》的荒唐好玩。正是在這條“新奇可喜”的趣味脈絡上,周作人由著自己對翻譯小說真實的閱讀感受,敏銳地把林紓在序言中塑造的哈葛德形象剝離出去,反而青睞于哈葛德好古、探險且具有野蠻(savage)味的小說。1908年,周作人作《論文章之意義暨其使命因及中國近時論文之失》,以“故今言小說者,莫不多立名色,強比附于正大之名,謂足以益世道人心,為治化之助”,概括從梁啟超撰寫《論小說與群治之關系》后當時社會對小說的看法。在“實用”的文學觀念的籠罩下,眾多的小說雜志又以歷史、科學、教育等名目規訓“良小說”,其實不免扭曲了小說的面貌。周作人舉《海外軒渠錄》和《愛國二童子傳》為例,認為前者把斯威佛德所著《格列佛游記》理解成了一部滑稽小說,后者則將小說作為宣傳實業救國的工具,皆是錯解了原作的寄托。二書的譯者不是別人,正是林紓。周作人在此文中對林譯作品均不甚滿意,并將林譯小說的偏差從譯文層面的得失轉移到了序言的問題上,認為“譯者初亦吾國通士,奈何獨斷節之,且不憚背其本旨以為題名,無亦在泥于歸類之過耶?”①獨應(周作人):《論文章之意義暨其使命因及中國近時論文之失》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第1 卷,第113頁。以自我的文化訴求增加或刪改小說原作的旨趣,丟失了原作者本身的特色意趣,對于周作人來說,這才是當時的翻譯小說乃至文學本身最應解決的問題。

在某種程度上,周作人的解讀也是林譯哈葛德在晚清文學市場中被閱讀的真實狀態的一個反映。參考小說林社的情況,1905年該社出版哈葛德小說《愛河潮》,定為“言情小說(疾風勁草,滄海巫山,世態寫真,人心活劇)”,1907年出版《海屋籌》,定為“神怪小說(希臘神話,埃及圣跡,歐西古俗,以資博覽)”②欒偉平:《小說林社研究》,第285 頁。。兩個欄目的說明文字或多或少脫去了道德的外衣,甚少顧忌在林紓筆下作為“嚴肅作家”形象的哈葛德,更注重小說的趣味,反而貼近了在英語世界中哈葛德通俗小說家的身份。

《埃及金塔剖尸記》一書,還第一次將安特路朗帶入了周作人的視野。在《哈氏原序》中,哈葛德談到了書中古歌的作者問題:“余書中意昔司歌,及格魯巴亞曲,則安度闌所為。取而施之吾書之上,查美鶯所歌調,亦安度闌翻譯希臘大師馬利格稿也。”③[英]哈葛德著,林紓譯:《哈氏原序》,《埃及金塔剖尸記》,第3 頁。此序表述了哈葛德與安特路朗的合作模式,即哈葛德作小說,安特路朗或譯或作歌(lyrics)。林紓將書中格魯巴亞所唱的五首歌視作“英國古樂府”④[英]哈葛德著,林紓譯:《埃及金塔剖尸記》,第75 頁。,并以騷體的形式譯出。周氏兄弟在翻譯《紅星佚史》前曾讀過這部譯作,很多細節上都有借鑒⑤最直觀的證據來自《紅星佚史》第一編第八章“三靈”章前的一段注解:“按:埃及古教謂人類形成,凡四部分。一為蛻,為軀殼;二為佉(Ka),為魄;三為悖(Bai),為魂;四為傐(Kho),為曜。曜者,生命之光,自神頂騰踔而出者也。見哈葛得《埃及金塔剖尸記》第六章自注。”周逴(周作人):《紅星佚史》,第50 頁。。林紓處理詩歌翻譯的方式,可能直接引導《紅星佚史》中魯迅用古雅騷體對譯十七首韻歌(verse)。

用周作人自己的話說:“《世界欲》是一部半埃及半希臘的神怪小說,神怪固然是哈葛德的拿手好戲,其神話及古典文學一方面有了朗氏做顧問,當然很可憑信,因此便決定了我的選擇了。‘哈氏叢書’以后我漸漸地疏遠了,朗氏的著作卻還是放在座右,雖然并不是全屬于神話的。”⑥周作人:《習俗與神話》,《周作人自編選集·夜讀抄》,第15 頁。換言之,雖然他最初因為哈葛德而注意到《紅星佚史》,但作為神話人類學家的安特路朗的吸引力很快超越了哈葛德。

安特路朗在晚清并不廣為人知,卻是周作人重要的域外資源。他回憶剛到日本時收到的第一批書,其中就有朗的兩本神話學著作Custom and Myth(《習俗與神話》,1884)和Myth,Ritual and Religion(《神話與宗教儀式》,1887)。在1906年《新生》的醞釀時期,周作人根據朗的著作擬有一篇《三辰神話》,詳細介紹了兩冊書中涉及日、月、星的古希臘神話⑦周作人:《籌備雜志》,《知堂回想錄》,第198 頁。。一方面,安特路朗所寫的這幾本參考書,為還未掌握希臘語的周作人建造了一座走入古希臘文學世界的橋梁:“最初之認識與理解希臘神話卻是全從英文的著書來的”⑧周作人:《我的雜學》,張麗華編:《大家小書:我的雜學》,北京:北京出版社,2005年版,第12 頁。。實際上,朗以英文轉譯的希臘古典作品,在19世紀末的英國極受歡迎。1917年周作人用白話翻譯《Theokritos 牧歌第十》,便是根據朗的英文底本①根據張麗華在《無聲的“口語”——從〈古詩今譯〉透視周作人的白話文理想》(《中國現代文學研究叢刊》2001年第1 期)中的考證,周作人的翻譯底本應該是安特路朗(Andrew Lang)所譯的Theocritus,Bion and Moschus(London:Macmillan and Co.,1911)一書。轉譯而成。另一方面,作為“文術新宗”的神話研究,在晚清也通過安特路朗的學術著作進入了他的視野。朗對神話、傳說、童話與人類習俗的分析考掘,成為周作人文學和民俗研究的出發點,除了上文提到的兩本著作外,還有一本《文學的童話論》也為周氏所喜愛。

有意思的是,安特路朗的學術修養不僅使他得以順利地以抑揚格五音步模擬古人口吻作韻詩,更深刻地作用在《紅星佚史》的原作The World’s Desire 的寫作層面。早在1885年②根據朗發給哈葛德第一封信所署的時間,應為1885年3月。H.Rider Haggard,The Days of My Life:An Autobiography of Sir H.Rider Haggard,London:Longman,1926.下文所引朗的書信,如無特殊說明,皆出自此書。,安特路朗就注意到了哈葛德。此后八年時間中,兩人頻繁通信,討論小說寫作的問題,而這八年也是哈氏自己所界定的創作巔峰時期。朗不僅在小說的出版層面給予幫助,撰寫書評推介③King Solomn’s Mine 一書出版后,朗在Saturday Review 上寫有書評;1885年Allan Quatermain 連載于朗所供職的Longman’s Magazine 上;1895年,朗為Longman 雜志開列了一份關于學校圖書館借閱量的書單,哈葛德的小說列于第一位。見Malcolm Elwin,“Introduction”,She:a history of adventure,pp.i-xxviii.,還對哈葛德寄送的每一份手稿都加以改進、糾正、潤色與注釋④Marysa Demoor,“Andrew Lang’s letters to H.Rider Haggard:The Record of a Harmonious Friendship”,études Anglaises,40(3),Jul 1,1987.,一方面對哈氏的想象力大加贊揚⑤見1886年7月12日朗給哈葛德的信。,一方面又在技巧上給予提點。例如朗對Cleopatra 的手稿提出縮減篇幅以改變原有的“檔案式”的講故事風格⑥朗在給哈葛德的一封信中說:“You will find,I think,that between chapters 3 and 8 it is too long,too full of antiquarian detail,and too slow in movement to carry the general public with it….The style is very well kept up,but it is not an advantage for a story to be told in an archaic style(this of course is unavoidable).”此信沒有具體的時間,推測當在1887年3月以后。,這使讀者更容易進入陌生的古埃及世界,保證了作品的可讀性。從1888年起⑦見朗1888年3月8日給哈葛德的信。,兩人開始寫作The World’s Desire。朗關注作品的語言、文體⑧他在參與The World’s Desire 的寫作時,貫穿的文體意識就是簡短、平順。所借助的正是從《奧德修紀》譯本中習得的措辭、語調,以及清爽直接的語言風格——對短語、名詞、動詞的節制,而拋棄了哈葛德所慣用的埃及化古文體。,既對哈氏行文中的長篇大論(screed)做了簡省,又埋入了充滿神話趣味的細節⑨見朗1899年3月12日給哈葛德的信:“I hope you will find I am putting in enough to fill up…….I have re-written plenty.”Marysa Demoor,1987.,更將自己的神話研究帶入到小說題材的挑選過程中,創造了一種雅俗之間的平衡。在很大程度上,朗提供的知識性細節幫助哈葛德克服了自身粗糙的文風和陳規化的羅曼司格調。可惜這些新鮮的質素并沒有使作品獲得預想的成功,The World’s Desire一經出版就引起了當時英國文壇的不滿,對小說的批評集中指向一種多文化雜糅所造成的不協調感。James M.Barrie 就刻薄地用anarchy(無政府主義)一詞來概括自己的閱讀感受⑩D.S.Higgins,Rider Haggard:A Biography,New York:Stein and Day,1983,p.143.。復雜性和知識性打破了羅曼司文體陳陳相因的、簡單的敘事模式,對通俗小說的讀者而言,的確是一種不舒服的沖擊;但對于周作人這位異域譯者來說,“雜拌”卻正是他所喜愛的。

《紅星佚史》的小說情節多涉及人間神性,周作人據此在《序》中判斷其具有“所述率幽悶荒唐,讀之令生異感”?周逴(周作人):《序》,《紅星佚史》,第1 頁。的風格特點。之所以沒有偏向異域冒險小說,是因為他對故事的背景知識有所認識,這其中安特路朗的作用可見一斑。在序言中,周作人依次羅列鄂謨(Homer)所著史詩《伊利阿德》(Iliad)和《阿迭綏》(Odyssey),歐黎辟提斯(Euripides)和思德息科羅(Stesichorus)的著述,印證了小說系脫胎于史詩的英雄事跡和賢俊逸聞,并非臆造,確有所本。這種現代小說與古老文學形式的關聯,也體現了神話作為泰西文學源頭對文本從情節到主題的影響。比如阿迭修斯見海倫前遇到三位已故勇士“健影”的阻攔,分別是皮里托奧斯(Pirithous)、忒修斯(Theseus)和大埃阿斯(Aias)。忒修斯是安提卡的英雄,也是雅典國的王,在神話中殺死了包括米諾斯在內的怪物,他與朋友皮里托奧斯為了搶奪還未成婚的海倫,雙雙死于冥府。大埃阿斯是《伊利亞特》中希臘聯軍的主將之一,他保衛了英雄阿喀琉斯的尸體,卻被奧德修斯奪走了功勞,為此自刎而死。三位英雄分別與海倫和奧德修斯有千絲萬縷的關系,朗挑選他們來守護海倫的美,是深諳希臘神話安排人物的規則的。一系列諸如此類的細部線索提示著周作人,使他對《紅星佚史》系一種擬寫神話的判斷更加自信。也正因此,他將小說的主題敘述成“眷愛、業障、死亡三事”,并以悲劇的特點——“判而不合,罪惡以生,而為合之期,則又在別一劫波,非人智所能計量”①周逴(周作人):《序》,《紅星佚史》,第1 頁。,來理解故事情節中三角愛情與死亡命運的糾纏。

在翻譯朗的英文原序時,周作人用“莫測”翻譯romance 這一概念,這可能與他對小說內容的把握有很大的關系。且看他對其他文類概念的中西對譯:希臘傳言/舊傳(Greek legend)、載…之事/…之譚(tale)、小說(fiction)、口說(tradition)、事跡(story)、古話(fable)、文章(literature);以上西方文學概念詞匯周作人多以中國文學中的傳統文類概念去翻譯、貼合。相比之下,“莫測”二字多少傳達出了內容上傳奇之言的色彩,并不能完全被文類所限定。這一認識并沒有出現在林譯哈葛德的序言中,應當是由周作人自身文學觀念促發而成。

三、“新生乙編”的開端

細細分析《紅星佚史》的一段譯者序言,會發現它與周作人的文學觀念之間具有高度的一致性:

中國近方以說部教道德為桀,舉世靡然,斯書之翻,似無益于今日之群道。顧說部曼衍自詩,泰西詩多私制,主美,故能出自繇之意,舒其文心。而中國則以典章視詩,演至說部,亦立勸懲為臬極,文章與教訓,漫無畛畦,畫最隘之界,使勿馳其神智,否者或群逼桚之。所意不同,成果斯異。然世之現為文辭者,實不外學與文二事,學以益智,文以移情,能移人情,文責以盡,他有所益,客而已。而說部者,文之屬也。讀泰西之書,當并函泰西之意。以古目觀新制,適自蔽耳。②周逴(周作人):《序》,《紅星佚史》,第2、3 頁。

前后有兩個論點,其一是文章與教訓并不相干,針對的是近世中國以說部教道德的觀念;其二是學與文不可混同,并強調“文”之責任只在“能移人情”一端,針對的還是當時“為文辭者”中不重視文學性的現象。無論是與“今日群道”的弊端對舉的“泰西詩”,還是作為“說部”無益于教化的例子的“泰西之書”與“泰西之意”,兩個論點所共有的一個背景,就是“泰西”文學。若與作為“新生甲編”的諸篇文論并置而觀,“說部曼衍自詩”、文章與教訓的關系、學與文二事、說部屬文等序言中的要點,大體可視為1908年周作人《論文章之意義暨其使命因及中國近世論文之失》中“文章意義”一節的“摘要”。

《論文章之意義暨其使命因及中國近世論文之失》文如其題地分作三個部分,即文章之意義、使命(mission)和作者對近世論文的批評。根據周作人日后自述,則分為上下兩部,“上部雜抄文學概論的文章,湊成一篇,下半是根據新說,來批評那時新出版的《中國文學史》的。”③周作人:《河南—新生甲編》,《知堂回想錄》,第219 頁。這里所說的“文學概論”,已有日本學者考察出很可能指的就是1906年太田善男編寫的《文學概論》①根岸宗一郎:《周作人留日期文學論の材源について(周作人留日期文學論的材源考)》,《中國研究月刊》1996年第9 期。。太田此書多是雜譯西方的近世文論,挪移了西方文學系統的框架,分為兩編:上編“文學總論”,介紹文學的意義與組成質素;下編“文學各論”,以詩為純文學,與“雜文學”對舉。

《紅星佚史》序言所討論的主要是這篇論文的前兩個部分。周作人首先亮明民族國家之存在所需倚傍的兩大要素,一是質體,一是精神;然后引出國民精神的問題,即“國魂”、“種力”,認為質體上的亡國并沒有民族精神的喪失來得嚴重,是以“質雖亡就,神能再造”,反之則不可,并證以古代埃及和希臘的亡國歷史,說明只要不磨滅文化藝術上的民族性,國即非真亡。簡述完精神之力對民族國家的真正作用后,他又將文章作為精神外曜的物質形態之一,作了集中討論:

特文章為物,獨隔外塵,托質至微,與心靈直接,故其用亦至神。言,心聲也;字,心畫也。自心發之,亦以心受之......吾國昔稱詩言志。(古時純粹文章,殆惟詩歌,此外皆懸疑問耳。)夫志者,心之所希,根于至情,自然而流露,不可或遏,人間之天籟也。②獨應(周作人):《論文章之意義暨其使命因及中國近世論文之失》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第1 卷,第91、92 頁。

中間省略的部分是周作人選取英人與德人對文章與國民關系的論述。這段文字是圍繞著“純粹文章”這個概念展開的,“文章”在此指文學,構成純粹文學的元素在于言志、心聲、至情、自然,最早的源頭在先民的創造,故中國的純粹文學起源于詩。對于這個概念,周作人在較早寫作的《文章之力》中也有類似表述:“吾竊以為,欲作民氣,反莫若文章。蓋文章為物,務移人情。”③獨應(周作人):《文章之力》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第1 卷,第72 頁。他認為,當下中國的文學/文章漸漸喪失其純粹性,大多成了“趨時崇實”的應制之作,等而下之則“溺于利功”,在這種大勢之下,獨抒個性的文章愈見凋敝。中國文章的趨勢與歐西各國“競言維新”的風氣互相作用,間接地摧殘著國民精神。這種看法在當時的文壇,背離了大眾對以時新文體輸入西學新知的普遍看法。《紅星佚史》序中“說部曼衍自詩”背后所發動的,正是這樣一種古已有之的文章之道,與“復古”形成對比的則是現實文學的虛與偽。周作人認為,純粹文章與精神都需要糾偏,因此他提出借鏡于泰西的“新生之法”。而他理想的文學狀態可能接近魯迅《摩羅詩力說》中所言“實利離盡,究理弗存”④魯迅:《摩羅詩力說》,《魯迅全集》第1 卷,第73 頁。,在這一點上,《紅星佚史》序言與《論文章之意義》一文共享了純粹文章概念,即“文章一科,后當別為孤宗,不為他物所統”⑤獨應(周作人):《論文章之意義暨其使命因及中國近世論文之失》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第1 卷,第115頁。。

在列舉泰西各家對“文章意義”的諸多論述后,周作人舉出三處值得商榷的缺點,意在引出美人宏德(Hunter)的說法:“文章者,人生思想之形現,出自意象、感情、風味(Taste),筆為文書,脫離學術,遍及都凡,皆得領解(Intelligible),又生興趣(Interesting)者也。”并對四義——文章必形之楮墨、文章必非學術、文章乃人生思想之形現、文章具神思能感興有美致——展開了討論。其中第二義“文章者,必非學術者也”,認為“表揚真美”的意義內涵維系的正是“文”這一字的純粹性,細化了《紅星佚史》序言中關于學與文部分的論述。

或可用“必非”二字概括《論文章之意義》一文的態度,周作人通過反復否定和反復說理,對“純粹文章”進行了提純。在這點上,他更早期翻譯序言中的表述就復雜得多,時常夾雜著時人對小說的流行想法,如《孤兒記》(1906)“凡例”其一有言,“小說之關系于社會者最大”。但就著他自己的小說品味和判斷,處處著眼于世道人心的現世意圖,實不足以構成“文章之意義”。在《孤兒記》的同一條“凡例”中,周作人便立即補充了一句:“是記之作,有益于人心與否,所不敢知,而無有損害,則斷可以自信。”①周作人:《〈孤兒記〉凡例》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第1 卷,第46 頁。可見他對小說與社會必有關聯這個看法并不堅定。

在小說意在改良思想還是引人入勝這個問題上,周作人1906年前的態度是模糊的,或者說至少他曾倚仗于晚清譯界風尚中的那種“為我所用”的翻譯宗旨。《女獵人》(1905)的《約言》談到譯書緣由時,周作人給出的理由是,“作者因吾國女子日趨文弱,故組以理想而造此篇”②周作人:《女獵人》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第1 卷,第26 頁。,并期望這種理想有朝一日,“吾姐妹”能有人“繼起實踐之”、有人“發揚而光大之”,精神與體魄都達到健全,以完成從無名之女獵人到有名之女軍人的使命。這種譯書目的之表達,是為了呼應《女子世界》雜志宣揚“女軍人、女俠客、女文學士”③初我:《〈女子世界〉頌詞》,《女子世界》第1 期,1904年1月17日。的立刊根本,使自己的翻譯與雜志的整體氛圍相融合。而在譯文結尾的一段自撰文字中,周作人筆鋒一轉,說《女獵人》“不過寓言耳”④周作人:《女獵人》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第1 卷,第32 頁。,隱晦地點出小說文體的虛構性。這樣的表達也同樣出現在周作人為《造人術》(1906)所撰《跋語》中:“《造人術》,幻想之寓言也。索子譯《造人術》,無聊之極思也。”⑤周作人:《〈造人術〉跋語》,鐘叔河編:《周作人散文全集》第1 卷,第43 頁。比之《女獵人》,《造人術》從內容上更可稱為“天方夜譚”,人造人的主題脫離了現實世界,近乎一種科幻小說。從《跋語》中不難體會到,對于將虛構之言的小說作為救世文章乃至教授新理的工具這樣一種普遍觀念,當時的周作人是搖擺不定、不置可否的。

從周作人幾種早期譯作的序言反觀《紅星佚史》,不難發現,“顧說部曼衍自詩,泰西詩多私制,主美,故能出自繇之意,舒其文心”一句,的確呈現出了一種對文學認識態度上的轉變。雖說《紅星佚史》被周作人描述為一本模擬林譯的翻譯作品,形式也采用了文言進行翻譯,尚未達到日后直譯的面貌;但它背后的文學觀念,已經與林紓乃至晚清的文壇分道揚鑣。