設置與批改

林森濤

摘 要:作業是對課堂教學的延伸和補充,作業設置一定要適量,要契合學生的實際認知,批改過程不能馬虎,要能針對每一個細節進行分析,這樣才能捕捉學生的認知反饋,給課堂教學提供必要指導。聯系教學實踐對如何巧妙設置和批改初中數學作業進行分析與討論。

關鍵詞:數學作業;認知規律;批改作業

作業是教師根據教學內容設置的課下練習和預習任務,是讓學生熟悉新知識和鞏固課堂內容的重要環節,作業批改是收集學生知識反饋的重要手段。但是當前許多作業設置偏離了原始的初衷,流于形式的作業不但沒有給學生起到積極的作用,反而侵占了他們的作息時間,扼殺了他們積極學習的動力。這就要求教師一定要根據學生的認知規律整合教學內容,讓作業的呈現契合學生的認知規律,能充分調動學生的主觀能動性,通過完成作業能達到預習或練習的目標,幫助學生遷移知識,生成能力。鑒于此,我們結合一線教學經驗,對初中數學教學中如何巧妙設置與批改作業進行分析與討論。

一、如何巧設作業

作業不是簡單地布置幾道練習題,大量死板的作業習題會引

起學生的反感。所以筆者建議數學作業設置一定要參考學生的認知情趣,只有以生為本,才能取得積極的作業效果。下面我從三個角度結合案例進行分析。

1.抓住興趣

興趣是最好的老師,是牽引學生積極主動地參與知識學習和互動的驅動劑。作業設置如果能抓住學生的興趣,就能牽引他們深入探索和思考,達成積極的作業效果。為了實現興趣、實踐和思考的結合,筆者認為可以結合學生的生活實際整合開放性的數學作業,要求學生結合所學知識通過思考和動手實踐體驗知識到能力的遷移,這樣設置能有效地培養學生善于聯想、勇于創新的知識內化能力。

例如,在教學“軸對稱圖形”時,課堂之前我們可以設置預習作業:讓學生理解軸對稱圖形的意義,能在平面圖形和實物中識別軸對稱圖形。通過這樣的預習作業讓學生掌握軸對稱圖形的基本性質和意義,給課堂教學留出足夠的空間;課后我們還要設置鞏固作業:(1)讓學生搜集生活中常見的軸對稱圖形,然后放飛思維親自動手設置創設幾幅有特色的軸對稱圖形;(2)軸對稱圖形在建筑物等領域有廣泛的應用,利用課下實踐通過各種學習途徑進行幾種總結……這樣的作業設置對知識前瞻后顧,易于形成理論到能力的鏈接,如此靈活的設計,讓學生擺脫了題海戰術的煩惱,易于激發他們充滿興趣地積極動手嘗試,最終完成作業在知識生成中的使命。

2.針對層次

每個班級的學生都存在知識結構和認知能力等方面的客觀差異,所以作業設置也不能一刀切,這樣的話有的學生“吃不飽”,有的學生“吃不了”,起不到作業的積極意義。這就要求我們在設置作業過程中要注意結合學生的認知進行分層,一方面契合學生循序漸進的認知規律,一方面要讓不同層次的學生都能有所收獲。

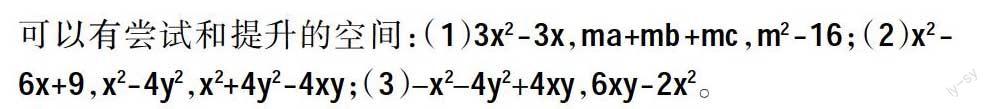

比如,學習“因式分解”后,作業設置就要注意層次,讓學困生可以有嘗試和提升的空間:(1)3x2-3x,ma+mb+mc,m2-16;(2)x2-6x+9,x2-4y2,x2+4y2-4xy;(3)-x2-4y2+4xy,6xy-2x2。

這樣三個層次的作業設置,可以照顧到學困生的認知能力,讓他們先完成第一層次,然后鼓勵他們嘗試第二層次,這樣逐步為他們樹立學好數學的信心;中層學生能完成前兩層次,我們要啟發他們敢于嘗試完成第三層次。作業設置一定要堅持“一個都不能少”的原則,否則就會產生馬太效應,嚴重影響教學質量的提升。

3.延伸探究

除了預習、復習功能以外,教師還可以通過作業設置鼓勵學生對數學知識進行延伸性探究。畢竟理論知識到實踐運用需要一個完整的認知過程,我們可以設置與學生生活比較緊密的數學情境來鼓勵學生完成延伸性探究。

例如,概率知識相對來說比較枯燥抽象,為了提升學生的掌握能力,我們就可以設置調查任務,讓學生在課下通過調查、總結掌握一些日常生活中常見的概率現象,然后通過交流進行知識總結和概括,這樣才能得到詳實的知識,獲取豐厚的經驗。

二、怎樣批改作業

1.重點批改

批改作業是捕捉學生知識信息反饋的重要方式,是彌補學生知識漏洞的重要機會。作業批改不能草草瀏覽,然后寫一個“閱”,而要積極收集信息,然后對大家存在的普遍問題進行重點講解:

(1)總結學生容易出錯的問題,然后當眾“會診”,這樣便于讓學生通過互動發現自身不足,最終完成知識遷移。(2)收集作業中做題方法新穎巧妙、思路簡捷、一題多解等典型范例,及時向全班進行交流。

2.互動參與

學生是學習的主體,知識的生成需要學生的積極互動和參與。具體操作中我們可以抽取某一名學生的作業讓大家都參與批改,批改過程中針對出現的問題大家可以相互討論,找出問題的根源。當然我們可以以小組的方式讓作業組長引導大家在組內進行作業互評,這個過程中教師應該輪流巡視,以便于隨時解決問題,還可以任意抽取一組學生的作業進行批改,了解各個層次學生的作業情況。

本文是筆者集合多年的教學經驗對初中數學作業設置與批改的認識與分析。總而言之,作業設置不能沿襲題海戰術,而要結合學生的認知情趣整合教學內容,讓作業的呈現符合學生的認知,能牽引學生完成知識理解到知識運用的質變,只有這樣作業才能完成它的使命,才能有效地為高效課堂服務。

參考文獻:

孔祥龍.新課程理念下初中數學作業設計初探[J].數學學習與研究,2015(09).

編輯 薛直艷