一場“賭約”引發的思考

“哈哈,你們輸了。謝謝啊。明天我就等著你們請吃中飯了!”2015年8月2日,在江蘇省海峽兩岸Power Tech仿生機器人創意大賽賽場旁邊,和我打賭賭贏了的同事璐璐興高采烈地說。

“行,沒問題,愿賭服輸。”我有些無奈。

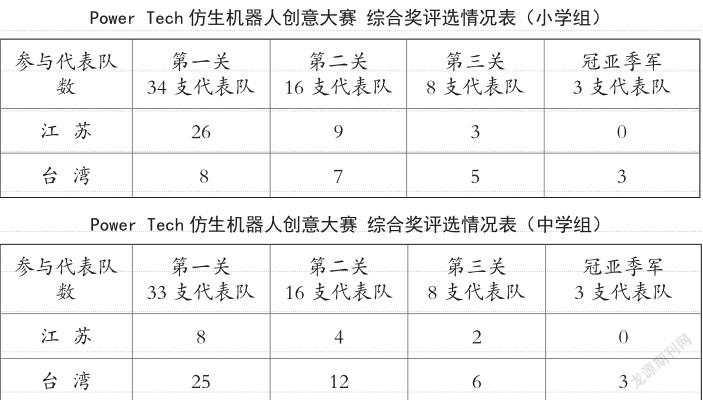

一頓飯而已,我倒是沒什么心疼的。不過,這比賽的結果我還是有些難以接受:海峽兩岸Power Tech仿生機器人創意大賽小學組、中學組的冠亞季軍都被來自臺灣的選手獲得了。而我們倆賭的內容就是:如果冠亞季軍中有一支江蘇代表隊的話,就是我贏;如果一支江蘇代表隊都沒有,璐璐贏。很顯然,我輸了。

Power Tech仿生機器人創意大賽究竟是怎樣一個比賽?臺灣選手真的很牛嗎?

2015年8月2日,由科學大眾雜志社承辦的海峽兩岸青少年科技創新交流活動在南京師范大學附屬中學舉行。此次活動邀請了來自臺灣地區的212名師生,和來自江蘇省中小學校的200多名師生一同參加。其中,Pow er Tech仿生機器人創意大賽是此次活動的重頭戲。

8月的南京,驕陽似火。來自海峽兩岸的選手們也熱情高漲,早上8點不到,他們就來到了南京師范大學附屬中學。而我因為是競賽組的成員,所以可以近距離地接觸這一比賽。

在簡短的開幕式之后,就進入了仿生機器人的制作環節。制作時間為3小時。制作內容是用組委會發放的機器人材料包,發揮自己的想象,利用簡單的機械構造,制作出模仿不同生物運動方式的機器人。每支代表隊可以用材料包制作出3臺仿生機器人。制作完成后,讓這些機器人在不同的競技場上一決高低。

第一關:接力競速。3臺機器人在同一賽道的不同地點等待。開始后,選手打開第一臺機器人的開關,第一臺機器人前行。當第一臺機器人遇到第二臺機器人時,利用觸控開關的設置,第一臺機器人停止運動,第二臺機器人前行。當前行的第二臺機器人遇到第三臺機器人時,同樣利用觸控開關,第二臺機器人停止,第三臺機器人前行,直至終點。在這個過程中計時,所用的時間越短越好。通過第一輪的比賽,前16支代表隊進入下一輪比賽。

第二關:拖重比賽。前16支代表隊從制作的機器人中間任意選取一臺機器人來參加拖重比賽。在比賽的過程中,要把相應的重物(砝碼若干)掛在機器人上,機器人要運行相同的距離,它拖動的重物質量越大,用的時間越短,則成績越好。獲得前8名的8支代表隊進入第三關。

第三關:拔河比賽。進入第三關的選手進行抽簽,選取對手。相對應的兩支代表隊各取自己的一臺機器人進行拔河比賽。在這一拔河過程中,贏了的前4支代表隊可以進入冠亞季軍的角逐。

冠亞季軍的角逐依舊是以拔河的輸贏來確定。冠軍、亞軍、季軍各一名。

臺灣選手的遙遙領先,偶然還是必然?

上面說了這么多的關于比賽的內容和規則,你的感覺是什么?我的第一感覺是,這個比賽技術含量還挺高。第二感覺是,這個成績會不會是偶然的?比如前三名雖然被臺灣選手獲得,但是江蘇選手也不一定差啊。

說實話,我還是為自己打賭賭輸了不服氣:我看江蘇選手做的東西也很棒啊,為什么沒能取得好成績呢?所以,在比賽之后,我又利用工作的便利,要來了比賽成績的第一手資料,并自己做了個簡易對比圖。

從這組數據可以看出,在小學組的比賽中,江蘇選手的每一關的淘汰率都大于臺灣的選手。而在中學組的比賽中,第一關和第二關的淘汰率江蘇選手和臺灣選手的比例一致。而在最后一關的拔河比賽中,臺灣選手的作品則占有絕對的優勢。

DIY創意,也是臺灣選手更優秀

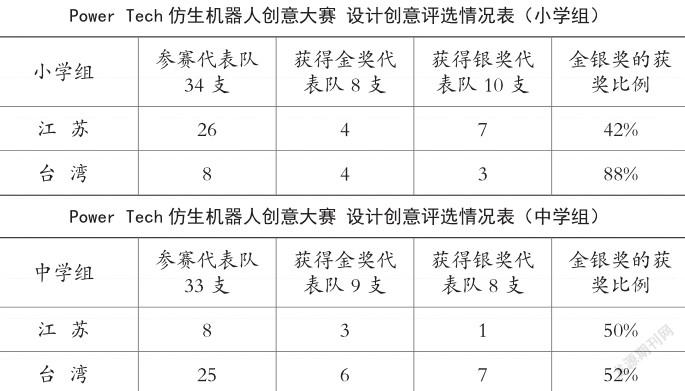

把數據統計到這的時候,我已經心服口服了。不過我記得Pow er Tech仿生機器人創意大賽還有個設計創意是單獨列出來評分的。出于好奇,我又把這項的成績找了出來,也做了一些比較。

從這組數據也可以看出,在小學組里,臺灣選手的創意分值遠遠高于江蘇選手的創意分值。但是在初中組里,這種差距并不明顯。

注重協同創新,心有藝術情懷

一場小小的競賽,成績為何會如此懸殊?這背后是否折射出教育理念、教育方法以及教育實踐上的差異?

當時在場觀摩比賽的師生給出了很多答案:有人說是因為高難度、高強度的學習環境讓江蘇學生有著過硬的學習底子與應試能力,但同時也造成了他們動手能力的欠缺;有人說是Pow er Tech仿生機器人競賽進入江蘇不過兩年時間,而臺灣這項活動已經開展了十多年,江蘇師生的競賽經驗不及臺灣師生豐富,等到逐漸熟悉后,江蘇學生的能力也會不斷提升;有人說是傳統教育思想嚴重地制約著孩子的成長,學校、老師、家長會為孩子的學習、生活制訂很多標準,這樣孩子不敢越雷池半步,嚴重影響孩子各種能力的自由發揮??

很難說清楚,這次比賽的成績差異究竟哪個是主要因素,但這并不妨礙我們去思考這些問題,尋找途徑去解決這些問題。

賽后,比賽裁判長、金陵中學老師周楠回憶說,臺灣孩子的團隊配合和臨場應變能力給人留下了深刻印象,“比如兩場比賽之間,孩子們要獨立給齒輪換擋,把機器人拆了再裝上,臺灣孩子冷靜應對、配合默契。”但是,這些優秀的素質在江蘇孩子身上卻體現不多,特別是在遇到突發情況的時候,江蘇孩子的處理往往不夠迅速果斷。

至于作品創意這部分差異,中華創意發展協會理事長、臺灣師范大學教授洪榮昭發表了自己的見解:“科技教育不僅是科學、技術、工程和數學的教育,還應該加點‘藝術’情懷。在做好工程、科學等教育的同時,我們也不能忽視藝術與科技的結合,這在機器人比賽中表現為造型和運動機構的結合。讓我記憶猶新的是,某次比賽一名選手設計了用拖鞋打蟑螂,這個就很有生活創意。我們甚至專門有一種比賽,叫造型賽,就只比哪個機器人造型更具創意。”

洪榮昭教授的這一觀點也得到了現場一位裁判的印證。來自南京市秦淮區考棚小學的裁判員江凌昊老師表示,在給機器人的外觀創意方面打分時,如果是使用環保材料,而且又有“故事”含量的作品,更容易得高分,而這里“故事”的含義就是,要結合運動結構,要有創意的設計。江老師說:“例如,比賽中有個選手利用杠桿原理制作的機器人,運動時前部和后部此起彼伏,位于后部的蝴蝶就像追隨前部的花朵一般,非常有意思。”他也坦言,臺灣學生的作品表現出更多的創意,雖然有時候制作得較為粗糙,但確實更容易出彩。

在臺灣,類似Pow er Tech機器人創意大賽的活動還有很多,臺灣學生楊力丞說:“學校里還有好多類似的社團,我們都可以參加,超級有趣。”

2015年10月,江蘇省Pow er Tech的省賽將在南京舉行。經過這次海峽兩岸的交流活動,我們希望在下次的比賽中,能看到江蘇選手制作出更優秀的作品。