北京:正式實施不動產登記制度

楊穎

2015年11月6日,北京市國土資源局、住房和城鄉建設委員會聯合發布了《關于整合本市不動產登記職責的通知》,規定自2015年11月9日起,北京啟用不動產登記簿證,即日起受理的不動產登記申請,將按照不動產統一登記程序辦理并頒發不動產權利證書。房屋、林地等不動產登記職責統一交由市國土局承擔,不動產的管理職責仍由原相關部門承擔。之前受理的各類房屋登記、土地登記申請仍按原有工作程序頒發房屋、土地等權利證書。

自此,北京市16個區縣的市民新申請辦理的將不再是過去的“房本”,而是不動產權證書。另外,原有的房屋、土地等權利證書繼續有效,遵循“不變不換”的原則,權利不變動,簿證不用更換。

備受關注的《不動產登記暫行條例》自2015年3月1日起正式落地實施,已有青島、廈門、廣州、深圳等多個城市先于北京啟動了不動產登記制度,并發出了不動產權證書,南京、大連、沈陽等城市也在積極推進中。

盡管北京并不是第一個實施不動產登記制度的地區,但由于其身為首都的特殊地位,此舉依然引起了公眾的廣泛關注。

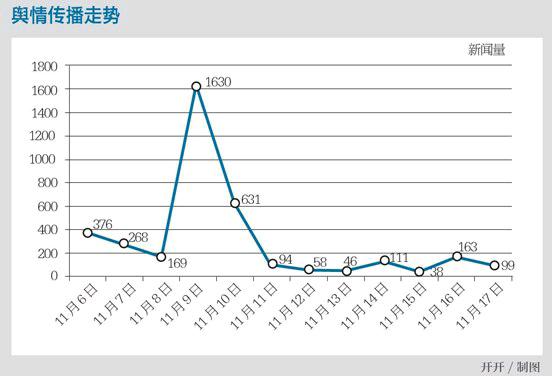

本次北京不動產登記制度的實施,在輿論上引起了較長時間且熱度較高的關注。監測期內(11月6~17日),傳統媒體報道量達到了3683篇。

從傳播走勢上來看,該事件相關報道僅出現一次傳播高峰,但持續期很長,除高峰期外的報道量相對平穩。

對于北京不動產登記制度的實施,相關媒體評論多在11月14日之后開始出現,并未在第一時間作出評論,說明其態度比較嚴謹。

從目前的觀點來看,對于該制度的評論主要集中在其目的和影響方面,普通民眾觀點關注于反腐、房價、房產稅等關鍵詞上,表現出一定的質疑態度。而媒體及業內人士對此的評價則多偏向于正面,且觀點更為深入。

有評論指出,不動產登記工作的展開,總是被公眾與樓市和房地產稅等話題聯系起來。但目前來看,包括北京在內的不動產登記制度并不是為了打壓房價或者其他目的,而在于理順現在各類不動產的權屬關系,是為后續住房長效機制的建立所進行的基本工作,更可以建立公開透明資產管理信息,其長遠意義大于短期意義。

對于不動產登記制度的主要影響,房價是輿論最為關注的方面。有業內人士分析,不動產登記可以摸清樓市“家底”,將為下一步的房地產稅的征收鋪平道路,提供基礎數據的支撐。但房價則主要由供求、預期等因素決定。因此,其實施對于部分人寄予厚望的“降房價”的作用恐怕不大。