機械故障診斷課程的教學研究與實踐

鞏曉赟 侯俊劍 馬建榮

(鄭州輕工業學院,鄭州450002)

機械設備涉及電力、石油、化工、煤礦、航空、鐵路等行業領域,種類繁多。機械故障診斷課程是一門涉及面很廣、應用性強的專業課程。該課程的主要任務是研究如何對機械設備進行狀態監測、故障分析、運行狀態預測、以及對設備的進一步優化,并通過專家診斷系統對運行的設備作出推斷與決策。因此,這門課程對設備運行的可靠性、安全性和可維護性具有極其重要的意義[1]。

機械故障診斷課程是面向機械專業的學生開設的專業選修課,該課程涉及機械工程、信息工程、控制工程、力學及儀器科學與技術等學科內容,融合了不同學科的理論、方法與手段;另外隨著機械設備日趨大型化、高速化、集成化和自動化,對機械設備的檢測與診斷要求也逐漸多元化。所以針對不同機械設備故障檢測的特點,本課程對每章節的教學研究內容進行了優化,同時進一步對教學方法進行多元化的改進。

一、教學過程需要解決的問題

1.學生對診斷和維修的認識誤區

學生在學習本課程之前,普遍認為故障診斷就是車間工人拿個錘子滿手油污地到處敲打,學生對現代機械設備的診斷方法和技術認識存在很大誤區。

2.基礎課程與工程應用的銜接不足

機械故障診斷課程屬于交叉性學科,涉及機械原理、控制理論、傳感器以及信號分析等基礎課程的知識,本課程需要將多門專業基礎課的知識串聯起來,是所學基礎課程的綜合應用。如何改進教學方法,引導學生進一步把握基本理論與實踐應用的有機性和整體性是需要解決的問題。

3.實踐認識的匱乏

機械故障診斷課程的主要診斷對象是企業或工廠中的自動化關鍵設備,目前學生工程背景尚有欠缺,技術知識尚不完整,在課程教學過程中,應探索如何根據學生的實際情況進行案例講解和實驗分析。

二、教學內容的探析與實踐

1.教材的選擇

中國工程院院士謝友柏說[2]:“要了解一個領域,并且想進入這個領域,最好的辦法就是先找一本這個領域的經典著作,老老實實地讀完,不僅要掌握書中闡述的基本概念,還要弄懂書中介紹的基本理論,學好書中采用的基本方法,了解問題的本質。”針對機械故障診斷領域還不熟悉的本科生,一本好的教材可以起到拋磚引玉的效果,是提高教學質量的重要保證。

針對本科生的機械故障診斷教材,目前主要有兩類,一類是以理論為基礎的經典型教材;另一類是包含新理論、新方法的分析型教材。經典教材的優勢是具有深厚的理論基礎和嚴謹的科學性,但隨著新材料、新技術和新儀器的層出不窮,經典教材還沒有做到與時俱進,比如點檢數據采集時,目前大部分采用的是便攜式多功能智能采集儀,但經典教材中更多出現的是磁帶記錄儀進行測試記錄。如果單純地以經典教材為教學內容,會讓學生感到枯燥無味,不能激發學生的學習興趣,新穎型教材雖然在基本理論方面不如經典教材,但這種教材的內容體現了理論的前瞻性,有利于學生學到前沿理論知識和最新實踐發展動態,有利于激發學生求知的熱情和培養廣泛的興趣。所以應在強化經典教材的同時,增加包含最新發展動態的補充教材 (這些補充教材多以電子教材為主),以方便學生更好地跟蹤現代機械故障診斷領域的前沿技術和研究熱點。

2.教學內容的設計

在教學環節中,應時刻注意以學生為中心,講授以引導為主,并以培養學生把所學到的專業知識轉化為實際應用能力為主要任務。在教學內容上,具體實施策略如下。

第一,以專業特色為研究對象來設置課程內容。不同高校的機械專業根據該校的專業特色和研究方向的不同,講授內容的側重點也會有一定的差異性,因此根據機械類具體專業的特點,講授內容也應有所調整。如針對機械類的測控專業,課程內容以關鍵設備的監測診斷技術和實施方案為主線進行展開;而對機械設計專業的本科生,則應更側重于機械設備的主要故障模式和故障機理,為設備的動態性能優化提供理論依據。所以在教學設計中,不能單單以教學內容的系統性和完整性為目標,更要與學生的實際情況相結合。

第二,機械故障診斷課程涉及多學科內容,知識綜合性強,聯系工程實際緊密,故案例教學是機械故障診斷課程必不可少的環節。在課堂教學中融入案例教學時,一定要提前備好課,使分析的案例能夠貫通本節課的理論知識。在具體的案例教學中,可將教材中的案例和實際所做項目中的一些案例相結合。根據專業特點,有主有次,讓學生感覺確實學有所用,增加學生的專業認同感,同時培養學生的知識遷移和應用能力。

第三,增加和更新課程內容,適應市場和實際發展的需求。可根據教師自己的專業特點與研究方向,將查閱的最新研究動態和所做的一些研究內容補充到課堂教學中,以拓寬學生的知識領域,增加學生的專業興趣和知識面。通過不斷地調整課程內容,幫助學生夯實相關理論基礎,提高應用能力,使學生感受到知識應用的廣闊性,縮短他們進入社會適應崗位的時間。

三、多元化教學方法的探索

機械故障診斷課程是基于工程背景下的專業課程,教學目標包含理論知識的講授和工程應用能力的培養兩個方面。讓學生能夠較好地掌握設備監測與診斷的基礎知識和基本技能,除了教學內容的設計,更要注重教學方法的有效性。課程教學方法改革必須以學生的知識構建為中心,對課程的教學大綱、教學內容、教學模式等環節進行全方位改革,加強對學生學習規律的研究[3]。采用由理論到實際、由基礎到綜合、由工程實例到科學研究的多元化教學模式,實現以能力培養為導向的教學宗旨。

1.通過講座介紹課程應用背景和熱點問題

由于許多學生在學習機械故障診斷課程之前對其課程內容的認識比較茫然,比如機械設計專業的一些學生在學習本課程之前,認為該課程就是工人拿個錘子在車間敲敲打打,與機械設計專業聯系不大。所以在講解課程內容的緒論之前,提前通過講座形式對機械故障診斷的應用背景、發展趨勢以及作者在這方面的研究進展進行簡要介紹,具體內容涉及本課程和其他課程之間有何種聯系,機械故障診斷技術在工程實際中的應用與發展前景,以及國內外的研究趨勢等。這樣,使學生一開始就對機械故障診斷課程有全面的認識,激發學生學習機械故障診斷課程的興趣,將原來的被動學習轉化為主動學習。

為了引導學生把課堂中學到的知識與機械故障診斷的熱點問題聯系起來進行探究,在課程內容學習的中后期插入學生感興趣的熱點講座,比如在講座中列舉于2015年3月6日在國防科技雜志發表的 《美軍武器裝備維修與保障的現狀及其啟示》一文,該文詳細講解了信息化時代武器裝備保障的新特點,美國目前采樣的主要維修保障策略和方式等內容,使學生得到武器裝備的維修保障能力是戰斗力生成的“倍增器”的啟示,這樣學生可以看到機械故障診斷課程的內容不僅僅用于生產企業,以美國為代表的世界軍事強國也正在大力發展裝備保障理論和技術,注重裝備全壽命周期保障的整體設計。除此之外,還可介紹可穿戴設備、物聯網等技術在機械設備故障診斷的發展傾向。通過課前、課中和課后的45分鐘講座,能夠讓學生在一個更寬廣的視野里解讀設備監測與診斷的問題,擴展學生的知識面,幫助學生不斷培養創新意識。

2.基于案例的互動教學

案例分析如果以老師講授的傳統教學方式為主導,很難調動學生的積極性和自發性[4]。在案例教學中,可將轉子系統故障、齒輪故障、軸承故障和電機故障等不同類型的典型故障,通過教材案例與項目案例的比較,提煉出具有代表性的案例。為了激發學生的學習興趣,讓學生模擬現場工程師參與到案例分析中來,學生在實施設備診斷之前,必須對設備的各個方面有充分的認識和了解,就像醫生治病必須熟悉人體的構造一樣,需要對設備的結構參數、運行參數和運行狀態有足夠的了解。學生通過案例分析,決定測點的選取、測量參數的確定、傳感器的選擇與安裝,信號分析方法的開展,分析結果的診斷等。這些內容對學生是很大的挑戰,需要綜合所學知識,讓學生提出自己對問題的理解和解決方案。通過討論、啟發、論辯、角色互換等方式達到培養學生獨立思考、創新思維的目的。

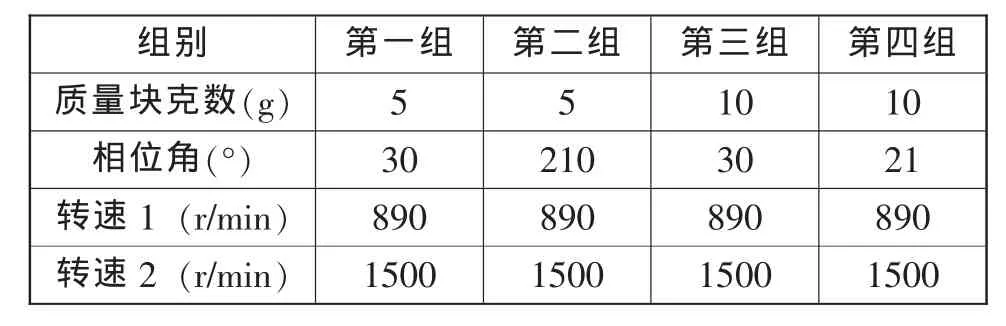

3.基于問題的實驗分析

傳統的實驗教學通常是老師在課前將實驗內容和實驗步驟預先設計好,學生做實驗時只要按照老師設計好的實驗步驟完成實驗內容即可,在實驗過程中,學生只是實驗的執行者,卻對實驗為何這樣設計缺少思考。為了讓學生達到“知其然也知其所以然”的目的,可對機械故障診斷課程的實驗進行了改進。例如,“轉子不平衡故障診斷”是一個典型的驗證型實驗,過去一般都是在課前老師設定好不平衡質量塊的克數和安裝的角度,學生只需采集添加不平衡質量塊前后的振動信號進行診斷分析,結果驗證比較容易,但對不平衡質量塊的克數和安裝角度的選擇原因卻“不知所以然”。實驗教學方法改進后,在實驗教學中融入了自主式和問題式教學,如在“轉子不平衡故障診斷”實驗中,將做實驗的學生分為4組,實驗方案的關鍵環節設計如表1所示,具體參數大小的選擇可由4組學生共同商量自主選擇,實驗結束后小組間比較實驗結果,得出不同參數下的質量不平衡振動特征。針對不同的實驗結果,學生有了這樣的疑問:“為什么相同克數的質量塊放在相位30°時,振動強度比平衡狀態的振動強度明顯增強,但當把質量塊放到相位210°時,振動強度反而降低?”通過相位的選擇,學生對轉子的絕對平衡和相對平衡有了直觀的認識,同時,對轉子不平衡故障特征隨轉速的變化而變化也有了更深刻的理解。通過這種基于問題式的實驗教學方法,有利于培養學生的主動性和創造性,學生通過探究條件設置的不同可以得出不同的實驗結果,達到“知其然并知其所以然”的目的,有利于促進學生科研素質的提高。

4.教與學有機結合,不斷優化教學方法

教與學有機結合,不斷優化教學方法。在教學過程中不僅需注重學生綜合素質的提高,使學生在實際工作中更具競爭力,同時還要求教師必須具有創新精神和較高的應變能力。教師應在教學過程中通過不斷積累新知識,尋求靈活有效的教學方法,以適應專業和實際需求;同時也可通過學生提意見的方式,探索新的教學方法,將教與學有機地結合起來,實現自身教學能力的不斷提升。

表1 轉子不平衡故障診斷實驗分組情況

四、結束語

機械故障診斷技術涉及內容多,應用范圍廣。作為機械專業的學生,畢業后從事的崗位大多與機械設備密切相關。機械故障診斷課程教學作為機械工程學科的專業課程,是學生從學校理論知識向工程實際過渡的橋梁。所以教師在授課過程中應將工程實例、科學研究與課堂教學相結合,采用應用型教學與學術引導型教學等多元教學手段,對教學內容不斷優化。經過筆者兩年多的實踐,取得了較好的效果。在今后的工作中,筆者還將繼續實踐、探索基于機械故障診斷課程的多元化教學模式,促進機械故障診斷課程的改革。

[1]王國彪,何正嘉,陳雪峰,等.機械故障診斷基礎研究“何去何從”[J].機械工程學報,2013,49(1):63-72.

[2]何正嘉,陳進,王太勇,等.機械故障診斷理論及應用[M].北京:高等教育出版社,2010.

[3]陳國棟,何欽銘,張聰.強化過程、深化互動的教學方法改革[M].杭州:浙江大學出版社,2013.

[4]周紹萍.面向能力培養的狀態監測與故障診斷課堂教學實踐[J].化工高等教育,2013(1):71-74.