預防小煤礦私挖濫采行為的技術研究與應用

范永鑫 吳強,2 楊百順,2 王鍇 李逸

(1.四川省安全科學技術研究院,四川成都 610045;

2.中國礦業大學礦業工程學院 煤炭資源與安全開采國家重點實驗室,江蘇徐州 221116)

預防小煤礦私挖濫采行為的技術研究與應用

范永鑫1吳強1,2楊百順1,2王鍇1李逸1

(1.四川省安全科學技術研究院,四川成都610045;

2.中國礦業大學礦業工程學院 煤炭資源與安全開采國家重點實驗室,江蘇徐州221116)

針對四川省小煤礦私挖濫采現象,通過研發新型煤礦井下人員定位系統、視頻監控煤礦出入井人員自動計數系統和人員定位系統與視頻監控系統數據關聯技術,實現了對小煤礦出入井人員的實時監控、統計和對比,實現了“失蹤”報警和“超員”報警,達到了預防小煤礦私挖濫采行為的要求。該項技術已在四川省多個小煤礦進行了應用,取得了較好的效果,有效預防了小煤礦私挖濫采行為。

私挖濫采人員定位視頻監控數據關聯

四川省煤礦瓦斯災害嚴重,生產規模小,除少數國有重點煤礦外,大部分為民營小煤礦[1]。多數小煤礦專業技術人員缺乏,業主和從業人員安全意識差,為獲得高額利潤,私挖濫采現象時有發生。為了應付安監部門的檢查,小煤礦采取多種方式將私挖濫采區域進行掩蓋隱藏, 如設置臨時密閉、柵欄,虛設風門風窗等,造成私挖濫采區域通風不良,微風或無風作業,瓦斯積聚[2,3],安全隱患嚴重,極可能釀成瓦斯爆炸事故[4]。攀枝花西區“8·29”肖家灣煤礦瓦斯爆炸事故和瀘縣“5·11”桃子溝煤礦瓦斯爆炸事故,經調查發現兩個小煤礦均存在私挖濫采現象,且都是由于私挖濫采造成了嚴重的瓦斯爆炸事故。這兩起慘痛的事故教訓告誡我們,必須研究一種可預防煤礦私挖濫采行為的技術并廣泛應用于四川省小煤礦,從源頭上杜絕小煤礦私挖濫采行為,保護小煤礦職工的生命安全,提高安全監管部門監管水平,維護社會穩定大局。

目前,國內外關于預防小煤礦私挖濫采行為的研究尚屬空白。為解決此項難題,四川省安全科學技術研究院在現有煤礦井下人員定位系統[5,6]的基礎上,研發了新型煤礦井下人員定位系統和視頻監控[7,8]煤礦出入井人員自動計數系統,并研發了人員定位系統與視頻監控系統數據關聯技術,可對煤礦出入井人員進行實時監控、統計和對比,可實現“失蹤”報警和“超員”報警,從而達到了預防小煤礦私挖濫采行為的技術要求。該項技術已在四川省多個小煤礦進行了應用,取得了較好的效果,有效預防了小煤礦私挖濫采行為。

1 新型煤礦井下人員定位系統

1.1現有人員定位系統漏洞分析

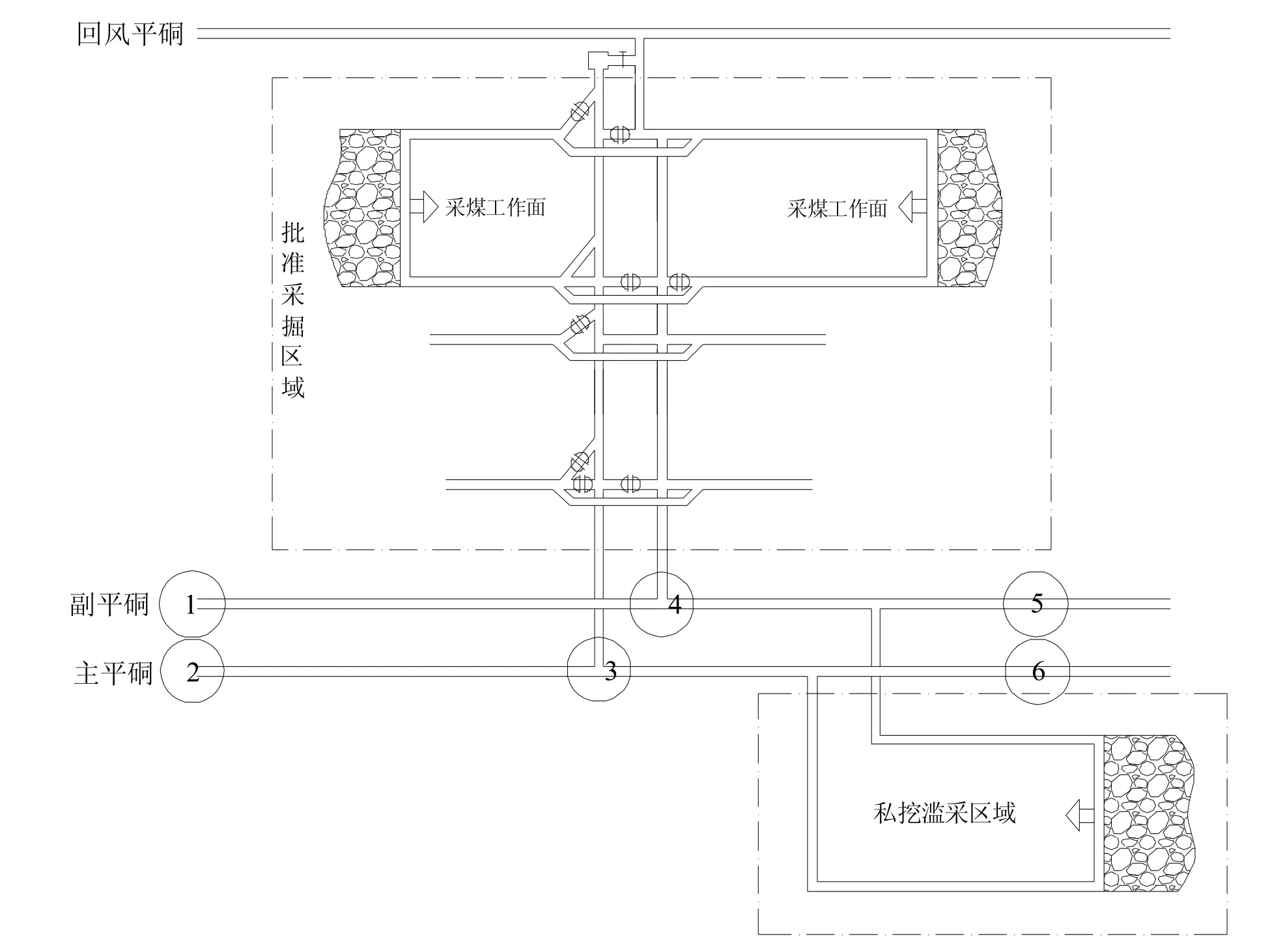

目前,四川省小煤礦使用的人員定位系統是一種區域定位,不能有效起到監控作用,而且其采用的算法存在漏洞:當人員走出當前的識別器的識別范圍,而未進入下一個臨近識別器的識別范圍時,系統默認為人員在兩者之間;當人員走出某一識別器的識別范圍,而前方又沒有安裝識別器時,則顯示人員在該識別器附近。這種固定算法的重要弊端是不會產生人員失蹤的情況,會出現人員進入私挖濫采區域(非法區域)進行作業,而人員定位系統監控上仍顯示人員在合法生產區域內的情況,因此,對私挖濫采的行為起不到監控的作用,如圖1所示。

圖1中的圓圈代表人員定位系統識別器的識別范圍。如果入井人員走出3或4的識別范圍而未進入6或5的識別范圍,則人員定位系統就會默認為人員在3和6之間的巷道內或4和5之間的巷道內,此時如果人員進入到私挖濫采區域進行作業,但人員定位系統監控上會顯示人員仍然在主平硐和副平硐的巷道內,給私挖濫采留下了監控漏洞。

1.2新型人員定位系統的功能設定

四川省安全科學技術研究院研發的新型人員定位系統對現有人員定位系統進行了改進,改變了其算法,引入了“失蹤”概念,并做到了“失蹤”超時報警,即:當人員走出某一識別器的識別范圍而未進入另一識別器的識別范圍時,系統設定該人員處于“失蹤”狀態,并對失蹤時間進行限定,當失蹤時間超過限定值時(如20m in),系統將向縣安全監管部門報警,表明失蹤人員進入了私挖濫采區域進行非法作業,縣級安全監管部門接到報警后,可及時進行查處并上報上級主管部門。

新型人員定位系統識別器的識別范圍可達25m,識別器的安裝間距為50m,可實現對小煤礦所有批準作業區域人員定位全覆蓋,不留空當和死角,一旦有人員不在批準作業區域內作業,系統將無法識別到該人員,立即進行“失蹤”記時,超過限定時間即刻報警,可有效遏制煤礦的私挖濫采行為。

2 視頻監控出入井人員自動計數系統

2.1現有出入井人數統計方法存在的問題

目前,四川省小煤礦的出入井人數統計方法存在較大的問題。

多數小煤礦出入井人數統計依靠人工記錄和人員定位系統自動記數。人工記錄給了小煤礦弄虛作假的機會,少記錄或不記錄現象時常發生,其統計數據不可靠;另外,人員定位系統自動記錄出入井人數也存在較大問題:當出入井人員不帶識別卡或攜帶壞的識別卡出入井時,人員定位系統無法對該類人員進行計數,造成實際出入井人數大于人員定位系統記錄人數;當煤礦工人為了增加考勤數量,多帶識別卡、替人帶卡出入井時,人員定位系統記錄人數又將大于實際出入井人數,即人員定位系統無法對出入井人數進行準確統計。

兩種統計方法均存在較大問題,造成小煤礦出入井人數無從驗證,煤礦工人不帶卡、帶壞卡、多帶卡、超員作業時常發生,而安全監控系統卻很難發現,給小煤礦私挖濫采留下了巨大漏洞。

2.2視頻監控煤礦出入井人員自動計數系統

四川省安全科學技術研究院研發的視頻監控煤礦出入井人員自動計數系統采用基于CCD圖像傳感器的人數統計技術[9,10],其基本原理是:將運動區域統計算法和圖像特征神經元網絡算法相結合,綜合運算得出準確出入井人數。兩種算法的原理如下:

運動區域統計算法:在固定攝像頭里提取出運動區域,根據這些運動區域進行統計。當運動區域和人的大小相似的時候,就可以認為有一個人通過。當多個人距離較近的時候,采用人體大小的先驗知識,把一個運動區域分割為多個單人區域,從而對人數進行估計。當然,視頻流是實時連續的,運動區域的檢測和分割需要在每一幀內不停地計算。此外還要對幀間的運動區域進行跟蹤,把不同時間的運動區域連接起來,從而給出正確的人數和行人運動方向。

圖像特征神經元網絡算法:在圖象中采集一些反應人體特點的比較粗糙的特征,比如圖象邊緣密度,然后通過神經元網絡學習人數與圖象特征之間的非線性關系,從而得出正確的人數。

該系統采用頂裝方式安裝,固定攝像頭俯視檢測區域,檢測范圍覆蓋全井口。當煤礦出入井人員到達檢測區域時,固定攝像頭采集圖像信息并實時顯示,同時經系統內部計算,得出人員的行走方向、數量和時間等參數。

3 視頻監控系統與人員定位系統數據關聯技術

為了有效監控小煤礦入井人員,防止小煤礦入井人員不帶識別卡、帶壞識別卡進入到私挖濫采區域進行非法作業,四川省安全科學技術研究院研發了視頻監控系統與人員定位系統數據關聯技術。

圖1 小煤礦人員定位系統監控示意圖

該技術利用Ethereal對井下人員定位系統通信協議和視頻監控系統視頻信號進行解析[11,12],并將其數據格式轉化為統一的數據模型,從而實現將井下人員定位系統識別到的入井人數同視頻監控系統識別到的入井人數進行實時對比,當視頻監控系統識別到的人數多于人員定位系統識別到的人數時,系統將進行“超員”報警,表明有人員未帶識別卡或帶壞識別卡入井,縣級安全監管部門接到報警后,可及時對其進行查處,并上報上級主管部門,有效遏制煤礦工人躲避監控,不帶識別卡或帶壞識別卡進入私挖濫采區域非法作業的行為。

基于該技術,四川省安全科學技術研究院研發了煤礦數據適配器,并在試點小煤礦進行了安裝。通過煤礦數據適配器實時采集視頻監控統計人數和人員定位系統識別人數,并加以對比,實現了對入井人員攜帶識別卡情況的同步監督,“超員”報警。同時通過對上述數據的同步保存、循環覆蓋,保證了安全監管部門對小煤礦入井人員攜帶識別卡情況的現場查證和遠程抽查。

4 工程應用

為了預防小煤礦私挖濫采行為,防止再次發生瓦斯爆炸等重大事故,該項技術先后在攀枝花西區和瀘縣10多個小煤礦進行了應用,取得了較好的應用效果:

(1)新型煤礦井下人員定位系統可全覆蓋監控小煤礦所有批準作業區域,其“失蹤”報警功能靈敏度可達100%;

(2)視頻監控煤礦出入井人員自動計數系統成功突破了區分人員和礦車移動數量,區分行進人員和手臂擺動等技術難點。經現場使用,出入井人員統計可達100%。

(3)數據適配器快速實現了視頻監控統計人數和人員定位系統識別人數的實時對比,“超員”報警率100%。

5 結語

四川省安全科學技術研究院研發的預防小煤礦私挖濫采行為的技術可有效對小煤礦出入井人員進行實時監控、統計和對比,實現“失蹤”報警和“超員”報警,可有效預防小煤礦私挖濫采行為。

[1]李鴻維,盧廣銀.煤礦開采方法[M].徐州:中國礦業大學出版社, 201 1.

[2]喻曉峰.礦井通風[M].重慶:重慶大學出版社,2010.

[3]孫和應,常松嶺.礦井瓦斯防治技術[M].徐州:中國礦業大學出版社,2009.

[4]何國益.礦井瓦斯治理實用技術[M].北京:煤炭工業出版社,2009.

[5]史大偉,何繼蘭.煤礦井下人員定位系統關鍵技術探討[J].煤礦機械,2010,9:82—84.

[6]王志中.煤礦井下人員定位系統的研究[D]. 河南理工大學圖書館.河南理工大學,2009.

[7]李明華,范高賢.數字化視頻監控系統在煤礦中的應用[J].工礦自動化,2006,2:58—60.

[8]王國臣.礦井安全綜合視頻監控系統的發展[J].煤炭技術,2006,8: 65—67.

[9]周紅平.CCD圖像傳感器原理[J].中國新技術新產品,2009,20:66—69.

[10]佟雨兵,常青,張其善.嵌入式CCD視頻圖像采集系統[J].光電工程,2004,S1:121—124.

[11]周偉,陳柳.Ethereal在網絡協議分析教學中的應用[J].高等函授學報(自然科學版),2011,24(5):37—39.

[12]蘇玉,徐繪香.基于Ethereal的TCP/IP網絡協議研究與分析[J]電腦知識與技術,2009,9(2):27—29.

范永鑫(1983—),男,甘肅慶陽人,四川省安全科學技術研究院技術人員,中國礦業大學礦業工程學院,采礦工程學士。