基于SEM的電子忠誠影響因素分析

郭承龍+楊帆

摘 要:在激烈競爭的電子商務市場,尤其是服裝市場中,吸引和保持網絡顧客忠誠是電子商務企業獲得競爭優勢的關鍵因素。研究網絡購物的電子忠誠影響因素, 可以為電子商務企業有針對性地制定網絡忠誠提升策略提供支持。在假設感知產品價值、感知服務價值、電子滿意、品牌依戀、轉換成本和電子信任都是影響電子忠誠的因素,構建了電子忠誠研究模型,以服裝消費為例,應用AMOS進行模型的假設檢驗。結果表明:(1)電子忠誠是多因素驅動作用的結果。服務感知價值、產品感知價值、電子滿意、品牌依戀、電子信任等因素對電子忠誠起著直接或間接的影響。其中電子信任是電子忠誠最主要的影響因素,電子滿意次之。(2)電子忠誠各影響因素之間也具有正向影響。其中,服務感知價值與電子滿意路徑系數最高,電子滿意與電子信任次之,品牌依戀與電子信任路徑系數最低。

關鍵詞:電子滿意;電子信任;電子忠誠;結構方程

一、引言

據CNNIC發布的《第36次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示:網絡購物應用呈現迅猛增長勢頭,網絡購物用戶規模達到3.74億人,且20-29歲年齡段網民的比例為31.4%,在整體網民中占比最大。在電子商務平臺上,為消費者提供商品或服務的網絡賣家競爭日益加劇。傳統的維持顧客忠誠方法已不完全適用,亟需重新分析網絡消費者忠誠度影響因素。目前,網絡購物商品生活化趨勢明顯,服裝、家居等生活用品的網購消費群體繼續擴大。據《2013年度中國服裝電子商務運行報告》顯示:服裝鞋帽品類的網購需求量大,復購率高,是電商企業爭奪用戶潛力最大的品類市場。2013年,我國服裝網購市場交易規模達4349億元,用戶購買率達76.3%,占整個網購市場的23.1%。而大學生是網絡消費者主要群體。因此,本文以大學生的線上購物為研究對象,探討影響顧客電子忠誠的關鍵因素,為網絡經營者提高流量轉化率、鎖定客戶、提升經營績效提供參考。

二、文獻綜述

消費者忠誠概念可追溯到Copeland(1923)和Churchill(1942)的研究。但對電子忠誠(網絡忠誠)這一新興概念尚無明確定義。電子忠誠影響因素不局限于傳統研究得出的結論,主要包括:滿意度(McKinney et al,2002;Lin et al,2006)、信任(Harris et al,2004; Cyr,2008;楊升榮等,2009;Jiyoung et al,2009)、感知價值(Sweeney et al,2001;Luis Casaló et al,2008)、轉換成本(Lee et al,2001;Lam et al,2004)、網站設計(Gummerus et al, 2004;Mithas et al,2007)、感知風險(Nena Lim,2003)、習慣(張昊等,2013)、聲譽(Tsai,2007;Jin et al,2008)、品牌(Arjun,2001;Papassapa Rauyruen,2009)、電子服務(Luarn et al,2003)、購物體驗(Chang et al,2008;賀愛忠等,2011)等。這些影響因素研究具有較高的重疊性,研究方法多數使用因子分析、聚類分析和回歸分析等,少有使用結構方程方法展開研究。本研究以網絡消費者服裝消費行為為研究對象,使用結構方程模型(SEM)探討網絡消費者忠誠度影響因素,研究網絡消費者服裝消費影響因素,為網絡商家提供參考。

三、研究設計

1.研究模型構建

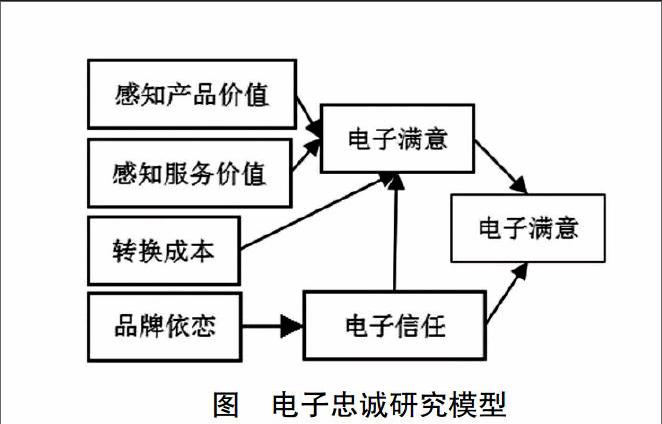

在文獻回顧基礎上,本文在對以往文獻的研究的基礎上,引入品牌依戀因素,構建了包含感知價值、轉換成本、電子滿意和電子信任的電子忠誠模型,旨在探討產品感知價值、服務感知價值、轉換成本、品牌依戀、電子滿意、電子信任和電子忠誠間的關系(見下圖)。

圖 電子忠誠研究模型

2.研究假設

(1)感知價值與電子滿意

網絡環境下消費者感知價值是消費者感知使用網絡渠道(網絡商店)達成其消費目的和意圖的程度的偏好和評價(Mathwick et al, 2002)。Szymanski et al(2000)研究表明消費者通過在互聯網上進行購物的整體感受對于電子滿意度存在正相關關系,即感知價值是滿意的前因(Sweeney et al,2001)。網絡消費者形成的感知價值評估包括程序性產品品質和服務品質的感知價值評估。網絡消費者更加注重網站設計、頁面色彩安排、信息豐富度、售前導購服務以及售后持續持續服務等細節性服務。網絡賣家成功的關鍵因素不再僅限于Web 網頁上的呈現方式或是低價策略,而是最重要的“網絡購物服務品質”。產品感知價值和服務品質被認為是滿意度的重要影響因素(Hallowell R,1996)。如果一個網站不僅提供高品質的產品,而且能夠從感官和互動方面娛樂消費者、通過良好體驗提升消費者購物的愉悅心情,促進消費者對產品和服務建立更加積極的態度,進而提升消費者對該購物網站的滿意感。所以,本文將消費者感知價值分為感知產品價值(PPV)和感知服務價值(SPV)兩個方面,得出假設:

H1a:感知產品價值對電子滿意有正的影響。

H1b:感知服務價值對電子滿意有正的影響。

(2)轉換成本與電子滿意

網絡環境下的轉換成本可理解為消費者從一個網站到另外一網站所認知的時間、金錢與精力相關變化的耗費,包含搜尋成本、交易成本、學習成本、情感成本等。消費者一旦轉換服務提供商后,會產生一種對周圍的不確定性的服務替代者的心理上的不確定感和風險感(Michael et al, 2000),超出了預期的新增價值,則也會放棄在其他店鋪購買產品或服務。轉換成本構成了消費者退出壁壘或轉換障礙。即使在滿意度較低的情況下,轉換成本扮演退出壁壘的角色,保持消費者和供應商的關系,形成被動式滿意。互聯網的迅猛發展降低了消費者的信息成本和交易成本等,消費者輕而易舉地就能從某家店鋪轉移到另一家店鋪;同時又增加了搜尋成本和情感成本等。因此,因轉換成本存在消費者繼續保留在與企業建立的消費關系中的可能性的假設(Dina,2004)。因此,轉換成本產生被動或者主動式滿意。由此得出假設:

H2:轉換成本對電子滿意有正的影響。

(3)品牌依戀(BA)與電子信任

依戀最初是由英國心理學家Bowlby在1969年正式確定的。品牌依戀,是個人與品牌之間一種富有情感的獨特紐帶關系(Thomson et al,2005),反映消費者對品牌的一種心理上的親近和保持持久關系的情感態度。品牌依戀強度大小代表著基于品牌的電子信任水平高低。Thomson(2006)研究表明消費者對明星強烈的依戀正向影響信任等變量。因此,品牌依戀會使消費者對品牌充滿信任,相信該品牌能始終如一地提供滿意的產品和服務,強化消費者的電子信任水平。由此得出假設:

H3:品牌依戀對電子信任有正的影響。

(4)電子滿意與電子信任

由于網購中買賣雙方的不確定性、產品易損性和對信譽的依賴性,消費者在網購中感知的風險較高。因此,消費者必須考量電子零售商的承諾是否可靠(可信賴性)以及是否會有“投機行為”的產生(仁慈心)。消費者對于購物網站的網頁呈現、產品及其服務的滿意程度考量將影響其對于網站的認知與信念。當消費者對某店鋪的購物體驗滿意時,形成對該商家建立起一個較為積極的信任態度,產生更為穩定的電子信任傾向。由此得出假設:

H4:電子滿意對電子信任有正的影響。

(5)電子滿意、電子信任與電子忠誠(EL)

Dina Ribbinlc(2004)研究表明,電子忠誠影響因素主要是電子滿意和電子信任。在網絡購物環境中,對產品、服務的高度滿意是消費者愿意持續合作關系的重要原因,消費者只有獲得滿意的產品、服務才會形成重復購買行為,而再購買行為是電子忠誠的一種表現行為。電子忠誠是指消費者在購買和使用電子商務企業的產品和服務之后產生的對企業的產品和服務的信任和認可,而表現出對電子商務網站的反復訪問、對產品和服務的重復購買行為以及在心理和感情上對企業網站的一種高度的信任和忠誠,并自覺的維護、增強和提升企業形象的傾向和行為。因此,網絡購物中,網絡消費者對產品、服務的主觀評價后得出高滿意度,將促使其在同一家網上店鋪重復性消費滿足自身需求。由此得出假設:

H5:電子滿意對電子忠誠有正的影響。

電子信任是指在電子商務環境中,一方以正直、善心、能力等對另一方會忠實的履行其義務的預測性的知覺感受。網絡購物導致了消費者和零售商之間缺乏物理環境聯系,消費者通過虛擬網絡購物面臨更大的不確定和風險性。企業若能創造消費者對網絡商店之信任,則能與消費者建立起長期的關系(Doney et al,1997),將會讓消費者行為更具有可預測性,從而降低消費者的流失率。Lauer et al (2007)的研究證實增加使用者的信任,將有助于提高重復使用網站的幾率。Harrison et al也發現,消費者對網絡供應商的信任可以導致消費者產生重復購買的傾向。因此,電子信任是消費者長期購買意向、購買承諾的關鍵影響因素。因此,電子信任度越高,電子忠誠度就越高。由此得出假設:

H6:電子信任對電子忠誠有正的影響。

四、研究實施與分析

1.問卷發放

本文問卷調查采用李克特5級量表形式。問卷調查主要面向在寧高校大學生,在各高校圖書館、教室發放問卷并現場進行回收。本次調查共發放問卷200份,收回137份,問卷回收率為68.5%。將沒有網購經歷、填寫不認真的問卷剔除,有效問卷為129份。在線性模式下,采用最大似然法最少需100-150份樣本,故本研究樣本數可以做SEM。

2.信度、效度分析

本文使用Cronbachs a(克朗巴哈系數)和CR(復合信度)值進行問卷的信度分析。SPSS17.0計算結果如表1所示。量表的Cronbachs a系數均大于0.6,在可接受標準之上;CR值在0.8039和0.8998之間,均大于建議的0.8的標準。說明本問卷信度比較高。

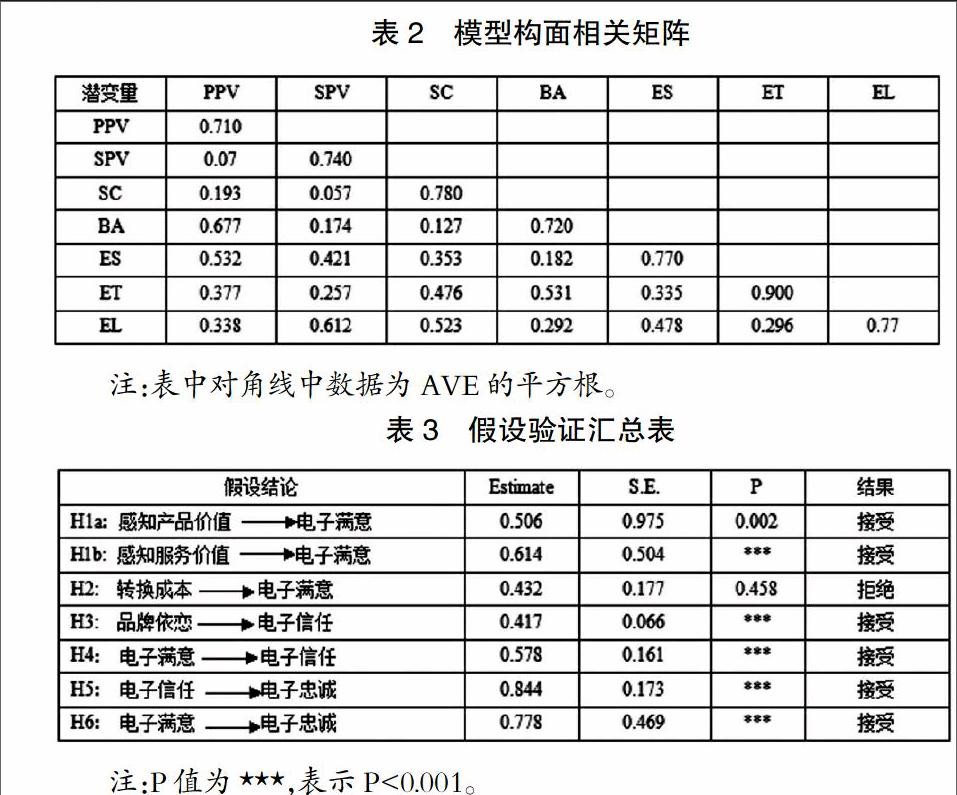

結構方程的效度檢驗通過計算各個潛變量的平均提取方差(AVE)來檢驗模型。AVE值表明了各個觀測變量對潛變量的解釋程度,臨界值一般為0.5。由表1可知:AVE值在0.5143到0.8183之間,均大于建議的0.5的標準,表明本研究的各變量具有較好的收斂效度。同時,各個潛變量AVE值相應的平方根均大于它與其他變量之間的相關系數,表示各變量具有較好的區別效度(表2)。因此,本問卷效度比較高。

本問卷中的Cronbachs a、CR和AVE三個指標都符合標準,所設立的觀測變量能夠很好地反映潛在變量,適合采用結構方程方法研究。

3.結果討論

根據調研數據經Amos17.0計算,結果如表3所示:假設H1a、H1b、H2、H4、H5、H6通過檢驗,H3沒有通過檢驗。

表1 研究變量α系數值表

(1)顧客感知產品價值和顧客感知服務價值對電子滿意有正影響

顧客感知產品價值和顧客感知服務價值均對電子滿意有正向的影響因素,且網絡消費者關注服務價值高于產品本身。顧客感知產品價值對電子滿意正效應(路徑系數為0.506,P值為0.002)和顧客感知服務質量對電子滿意正效應(路徑系數為0.614,P值<0.001)達到顯著水平。顧客感知產品價值和顧客感知服務價值包括:實物與圖文一致(PPV1)、質量好(PPV2)、價格合理(PPV3)和品種齊全(PPV4)四個觀測變量。由未標準化路徑系數可看出,實物與圖文一致對顧客感知價值的影響力最大,價格的影響效果最小。

(2)轉換成本對電子滿意的影響不顯著

轉換成本與電子滿意的路徑系數為0.432,而P值為0.458。因此拒絕原假設,即服裝消費的轉換成本對電子滿意影響并不顯著。網絡環境下,服裝消費缺少相應的試衣體驗等因素,網上服裝品牌過多,服裝銷售同質性嚴重,沒有達到令消費者產生留戀的程度。較低的轉換成本無形中提高了消費者對滿意度的感知標準,導致轉換成本與電子滿意關系不顯著。

(3)品牌依戀對電子信任有正影響

品牌依戀是本文新引入的一個變量,它對電子信任有正影響(路徑系數為0.417,P<0.001)。由于電子商店經營的服裝品牌為消費者購物提供信息資源參考,拉近了雙方空間距離。品牌依戀形成的情感紐帶易于塑造品牌信任,令消費者相信該店鋪能夠給始終如一的提供所需資源,形成較為穩定的聯結狀態。

(4)電子滿意對電子信任有正影響

電子滿意對電子信任有正影響(路徑系數為0.578,P值<0.001)。當顧客對店鋪的購物體驗滿意時,會強化原有的初始信任,產生更為穩定的信任意圖。

(5)電子信任對電子忠誠有正影響

電子信任對電子忠誠有正影響(路徑系數為0.844,P值<0.001),是電子忠誠度最重要的影響因素。當顧客對于產品、安全等因素的顧慮在商鋪承諾和一貫履行行動后消失,顧客愿意與商鋪分享更多的個人資料和心得等,顧客易于成為店鋪的忠誠顧客。

(6)電子滿意對電子忠誠有正影響

電子滿意對電子忠誠能產生正影響(路徑系數為0.778,P值<0.001),僅次于電子信任,這也同現有的研究成果相一致。所以企業想要提高顧客對其的忠誠度,就需要提供給顧客一貫的、高滿意度的消費體驗。

表2 模型構面相關矩陣

注:表中對角線中數據為AVE的平方根。

表3 假設驗證匯總表

注:P值為***,表示P<0.001。

五、結束語

在歸納和總結前人文章的基礎上,本文構建了涵蓋了顧客感知價值、轉換成本、品牌依戀等重要影響因素的電子忠誠模型,并以大學生服裝消費行為作為研究對象,得出以下結論:產品感知價值、服務感知價值與電子滿意、品牌依戀與電子信任、電子滿意與電子信任、電子信任與電子忠誠、電子滿意與電子忠誠存在正向關系。其中電子信任對電子忠誠有正向的影響因素,并且影響效果高于電子滿意,說明電子信任已然成為電子忠誠的最重要的驅動因素。因此,增強電子信任度和提供電子滿意度對于電子忠誠度的提高大有裨益。轉換成本對電子滿意的直接影響并不顯著,未通過檢驗,有待后續進一步研究。

本研究不足之處表現為:沒有將服裝行業加以細化,如女裝、男裝、中老年服飾、童裝等;調查對象選擇主要為在寧大學生。雖然這一群體在網絡消費中占有很大的比率,但樣本群體仍具有一定的局限性,同時樣本數量不是足夠的大,代表性有待提高。

參考文獻:

[1]Copeland,M T.Relation of Consumers Buying Habits to Marketing Methods[J].Harvard Business Review, 1923, 3(1):282-289.

[2]Churchill,H.How to Measure Brand Loyalty[J].Advertising and Selling,1942,35(24):34-50.

[3]McKinney V,Yoon K,Zahedi F.the Measurement of Web-customer Satisfaction:An Expectation and Disconfirmation Approach[J]. Information Systems.Research,2002,13(3),296-315.

[4]Hsin-Hui Lin,Yi-Shun Wang.An Examination of the Determinants of Customer Loyalty in Mobile Commerce Contexts[J].Information&Manageme-nt,2006,43(3):271-282..

[5]Lloyd C Harris,Mark M.H Goode.The Four Levels of Loyalty and the Pivotal Role of Trust: a Study of Online Service Dynamics[J].Journal of Retailing, 2004,80(2):139-158.

[6]Cyr D. Modeling Website Design Across Cultures:Relationships to Trust,Satisfaction and E-loyalty[J].Journal of Management Information Systems, 2008,24(4):47-72.

[7]楊升榮,徐飛,陳潔.在線消費者品牌選擇的動態忠誠度識別—基于中國某網上商城面板數據實證研究[J].工業工程與管理,2009,14(3):112-117.

[8]Jiyoung Kim,Byoungho Jin, Jane L.Swinney.The Role of Etail Quality,E-satisfaction and E-trust in Online Loyalty Development Process[J].Journal of Retailing and Consumer Services, 2009,16(4):239-247.

[9]Jillian C Sweeney,Geoffrey N Soutar.Consumer Perceived Value:the Development of a Multiple Item Scale[J]. Journal of Retailing,2001,77(2):203-220.

[10]Luis Casaló,Carlos Flavián,Miguel Guinalíu. The Role of Perceived Usability, Reputation, Satisfaction and Consumer Familiarity on the Website Loyalty Formation Process[J].Comput-ers in Human Behavior,2008,24(2):325-345.

[11]Jonathan Lee,Janghyuk Lee,Lawrence Feick.The Impact of Switching Costs on the Customer Satisfaction-loyalty Link: Mobile Phone Service in France[J]. Journal of Services Marketing, 2001,15(1):35-48.

[12]Shun Yin Lam, Venkatesh Shankar, M. Krishna Erramilli,et al.Customer Value, Satisfaction, Loyalty,and Switching Costs:An Illustration From a Business-to-Business Service Context[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2004, 32(3):293-311.

[13]Johanna Gummerus,Veronica Liljander,Minna Pura, et al.Customer Loyalty to Content-based Web sites: the Case of an Online Health-care Service[J].Journal of Services Marketing,2004,18(3):175-186.

[14]Mithas Sunil,Ramasubbu Narayan,Krishnan,M.S.et al. Designing Web Sites for Customer Loyalty Across Business Domains: A Multilevel Analysis[J].Journal of Management Information Systems, 2007,23(3):97-127.

[15]Nena Lim.Consumers Perceived Risk:Sources versus Consequences[J].Electronic Commerce Research and Applications,2003,3(2):216-228.

[16]張昊,孫新波,王承璐.消費者的時尚生活方式對于顧客忠誠度的影響[J].東北大學學報(自然科學版) ,2013,34(3):452-456.

[17]Hsien-Tung Tsai,Heng-Chiang Huang.Determin-ants of E-repurchase Intentions:An Integrative Model of Quadruple Retention Drivers[J]. Information & Management,2007.44(3): 231-239

[18]Jin Byoungho,Park Jin Yong,Kim, Jiyoung. Cross-cultural Examination of the Relationships among Firm Reputation,E-satisfaction, E-trust,and E-loyalty[J].International Marketing Review, 2008,25(3):324 -337.

[19]Arjun Chaudhuri, Morris B. Holbrook.The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance:The Role of Brand Loyalty[J].Journal of Marketing,2001,65(2): 81-93.

[20]Papassapa Rauyruen,Kenneth E.Miller,Markus Groth.B2B Services:Linking Service Loyalty and Brand Equity[J]. Journal of Services Marketing,2009, 23(3):175-186.

[21]Pin Luarn,Hsin-hui Lin.A Customer Loyalty Model for E-service Context[J].Joumal of Electronic Commerce Research, 2003,4(4):156.-167.

[22]Hsin Hsin Chang, Hsin-Wei Wang.The Relationships among E-service Quality, Value, Satisfaction and Loyalty in Online Shopping[J].European Advances in Consumer Research, 2008,8(1),10-14.

[23]賀愛忠, 龔婉琛. 購物網站顧客體驗對品牌忠誠影響的實證研究[J].東南大學學報(哲學社會科學版). 2011 ,13(7): 61-67.

[24]Charla Mathwick, Naresh K Malhotra,Edward Rigdon.The Effect of Dynamic Retail Experiences on Experiential Perceptions of Value: an Internet and Catalog Comparison[J].Journal of Retailing, 2002,78(1): 51-60.

[25]David M.Szymanski,Richard T.Hise.E-satisfa-ction:an Initial Examination[J].Journal of Retailing, 2000,76(3), 309-322.

[26]Roger Hallowell.The Relationships of Customer Satisfaction, Customer Loyalty, and Profitability: an Empirical Study[J]. International Journal of service Industry Management,1996,7(4):27-42.

[27]Michael A.Jones, David L.Mothersbaugh, Sharon E.Beatty.Switch Barriers and Repurchase Intentions in Service[J].Journal of retailing, 2000,76(2):259-274.

[28]Dina Ribbink,Allard C.R.Van Riel,Veronica Liljander et al. Comfort Your Online Customer: Quality, Trust and Loyalty on the Internet[J].Managing Service Quality,2004,14(6):446-456.

[29]Matthew Thomson,Deborah J. MacInnis,C. Whan Park.The Ties That Bind: Measuring the Strength of Consumers Emotional Attachments to Brands[J]. Journal of Consumer Psychology, 2005, 15(1): 77-91.

[30] Matthew Thomson. Human Brands: Investigating Antecedents to Consumers' Strong Attachments to Celebrities[J]. Journal of marketing, 2006,70(3):104-119.

[31]Patricia M. Doney,Joseph Cannon.an Examina-tion of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationship[J]. Journal of Marketing, 1997,61(2): 35-51.

[32]Thomas W Lauer, Xiaodong Deng.Building Online Trust through Privacy Practices[J]. International Journal of Information Security, 2007,6(5), 323?331.

[33]Harrison McKnight D,Choudhury V,Kacmar C.The Impact of Initial Consumer Trust on Intentions to Transact with a Weh Site: a Trust Building Model [J].Joumal of Strategic Information Systems, 2002,11(3):297 -323.

[34]呂淑麗.結構方程模型在物流企業顧客忠誠度研究中的應用[J].情報雜志,2010,29(7):193-197.