一個集體經濟的胚胎

□ 嚴海蓉

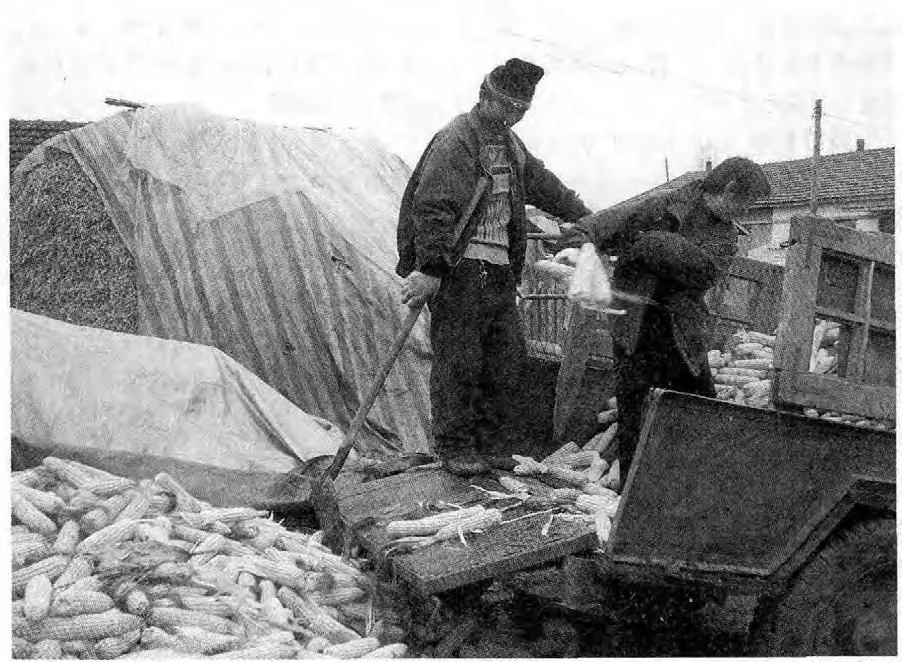

(本文圖片攝影/ 曹暉)

黑龍江省有一個和煦村,全村有29000畝土地,大約2900人,930來戶。個體經營的困境讓和煦村不得不考慮如何讓村民合作。

合作這件事說起來比較容易、做起來非常難。筆者去和煦村考察過兩次,第二次去的時候,農戶之間當著筆者的面爭論合作起來到底好不好,應該走什么道路——其實道路之爭的問題在農民中間已經爭得面紅耳赤。

30多年來的家庭承包經營讓農民散慣了,和煦村剛準備成立合作社時,有些老農民說,我自己種了這么多年,入社的收入能趕上我自己種地么?一些家里有老人的就不希望連片;一些地多的人家也不希望連片,因為他們實際的地要比賬面的地多,這些人家在這些年耕種的過程中,占了邊上很多其他的地,他們認為加入合作社以后按照賬面上的地來分配收益會吃虧。

盡管如此,村干部做了大量的工作,大會開了七八次,小會開了十多次,很多時候還是上門到村民家做工作,如此終于使得大家連片經營。

2012年,在和煦村村干部領辦下成立了和煦合作社。當年,合作社種植了3000畝玉米。生產費用由每位社員預先支出265元。當年的效益非常好,每畝耕地純收益728元,比周圍農村自己種地的收入,每畝高出200元左右。

2013年,合作社擴展到了4個屯,入社農戶428戶,種植土地14400畝。每位社員預先交了300元生產費用,當年每畝耕地的純收益是530元。

村民對村干部的不信任導致集體經濟無法發育

農村集體經營面臨最大的問題,是村民對干部的不信任。

為解決這個問題,合作社領導采取的方式是生產決策完全公開透明,從買種子到請機械到銷售,每一步都由村民民主監督。

比如說買種子,合作社是讓村民先去市場看,你們要買什么種子,看中哪家農資店,村民代表能談到什么價錢,村民先行,干部不參與,全部談好之后,合作社帶頭人再到村民指定的農資店去談,把價格再往下壓一壓。合作社做事會非常小心,非常講究策略。談完之后過去買種子,交錢,拉貨,領導人不參與,錢你們帶著,貨你們去拉,最后發票你們拿回來。

賣糧食也是一樣。要村民代表說什么時候該賣,什么價錢賣,要大家一起承擔責任。不是說這個價錢,領導認為夠好了,再不賣就要跌了,農民說還不行,還希望等更好價錢,那就沒有辦法,要吃虧就一起吃虧,吸取教訓。

在這方面,和煦合作社目前做得非常好,在當地成為和煦模式。

和煦模式具有一定的地區影響力,這個規模化使得農民真正受益。合作社以屯為單位核算,這和公社時期有點像,也就是按照原來生產隊的規模,并沒有把它放在整個合作社結算。

對多數農民來說,獨自購買大型農機具,還是非常困難。

村莊的公益事業,離不開集體的力量。

合作社的主要干部也就是村里的書記、村長和會計,他們3人沒有收一點管理費,完全是為人民服務,無償奉獻。屯干部會一畝地收兩元錢作為他們的報酬。

盡管如此,和煦合作社雖然集體經營土地,但沒有一點集體資產和集體積累,也就是它還沒有合作社應有的公積金、公益金。

為什么沒有?這涉及到當今社會積累的一些“負能量”——村民不信任干部。村民覺得把錢全部分了最好。錢全部拿到我手里,你需要錢,我可以從里面往外拿,錢我拿到手里,我托底。

和煦村的村干部認為,既然老百姓有這樣的要求,就只能都給他們。但村干部希望今后能說服村民改變把利潤分光的做法,讓村集體逐漸能夠有一些積累。

沒有集體經濟支撐的合作社遭遇瓶頸

上萬畝耕地的耕種需要使用大農機,可是因為合作社沒有集體資產,這些大農機全部要到外面雇。

雇農機不僅是錢的問題,還有關系問題。農閑的時候,這些機器都閑置,農忙的時候,這些機器又不夠用,大家就要去“搶”農機,這時候就要求人,托關系。合作社也需要找關系才能請到農機。

為了推動合作社規模經營,黑龍江省實施了千萬元農機合作社的項目,需要合作社出400萬元,省里匹配600萬元,給合作社置備一套價值千萬元的大型農機具。

和煦合作社如果想得到這臺設備,問題在于400萬元誰來出?普通老百姓出不起,而村里的大戶不愿意出。

合作社領導和筆者一起算了筆賬,要千萬元農機合作社運營有效的話,大概需要30000畝作業面積,整個合作社有14000畝地,因此除了耕種合作社自己的地,還要去外面代耕。假設有30000畝地,減去各種作業費用、折舊等,一年能夠拿到100萬元收益。

100萬元分給出了400萬元的出資人,一年收益能達到40萬元,外人看起來會覺得不錯,但是當地信用社存款利息是8厘多,民間的存款利息是一分,所以大戶們一算,把400萬存起來也能拿到40萬元,還沒有風險,而投資給合作社還有風險,所以大戶們不愿意出這400萬元。

合作社完全沒有固定資產,做任何事情都完全需要村民掏錢,這對于合作社的發展就有困難。

和煦合作社在上述條件下不可能有自己的加工企業,因此出現了“賣糧難”。玉米收獲以后需要脫水才能賣,因為不脫水的玉米儲藏期非常短,糧商會利用你沒有脫水能力來壓價。玉米沒有加工,合作社無法獲得市場談判權。

和煦合作社能否成長為集體經濟還有待觀察

應該說,和煦合作社取得了一些成績。第一,老百姓增收了,村民集體經營模式比把土地轉包給資本經營要好得多。第二,農業生產完成了從個體經營向集體經營的轉變,而且規模經營的好處、協作的好處都給了百姓。第三,盡管它存在的時間還比較短,但和煦模式的出現開始有了帶動效應,周圍其他的村也想要效仿。當然,在當地村干部領辦的合作社也不是和煦合作社一家,當時和煦合作社開始試驗的時候,還有別的村也在搞,但沒有成功。

和煦合作社的意義就在于它讓周圍的農民看到還有另外一種可能性。所以和煦合作社的存在在當地是一面旗幟。因為至少下鄉資本就不會一家獨大,形成完全壟斷的態勢。

然而,下鄉資本已經在農村成為包圍態勢。集團化企業進入農業可以在全產業鏈里獲取利潤,而合作社只能靠生產這一環節獲取收益,這是不平等的競爭。

現在和煦村周邊基本上都有大公司、大農企來包地,資本下鄉給農民的地租是每畝每年400元,一包5年。在這種環境下,和煦合作社只能贏、不能輸。如果合作社當年的收益好,農民還能跟著走,一旦哪年收益不好,合作社還能否存在就變成了未知數。所以合作社要承擔所有合作的風險。

對單干還是合作,農民也很矛盾。

筆者碰到一個農民,他雖然覺得合作好,但是他說:“一旦和煦一年歉收,干部能賠你嗎?現在種地和毛主席時代不一樣了。”很多農民認為,人民公社時期種地遇上自然災害,上面會補貼,能保住農民吃飯,可是現在種地虧了干部是賠不起的。

在一個小范圍內,以一個孤島之力怎么能夠抵抗風險呢?因此在合作社內部至今依然還在爭論:單干好還是合作好?或者干脆把地租給企業出去打工省心好?

合作社的存在已經不易,更遑論成長為集體經濟。

和煦合作社已經有了集體經濟的一個小胚胎,可能從集體經營成長為集體經濟,可是整個大環境是資本下鄉的,這樣這個胚芽能否成長是一個大問題。我們可以對比一下,上世紀80年代堅持下來的集體經濟所擁有的一些條件,在今天新的集體經濟可能不再有這樣的條件。

但是,和煦合作社能否成長為集體經濟,關系到中國農村、中國農業的發展道路問題,是絕對不可小視的。

作者手記

現在從中央到地方都有一個認識,就是家庭承包的優勢已經發揮殆盡,在生產方式上必須走規模經營的道路。這是一個基本判斷。接下來的問題是,規模經營將以什么樣的方式經營。

在提倡規模經營的背景下,和煦村所在的當地政府在2010年提出要“兩個覆蓋”,即通過合作的方式進行規模經營,一個是全村土地的覆蓋,另一個是全村農戶的覆蓋。實現覆蓋的方式多種多樣,不同規模化的模式就出現了,由不同的經營主體帶頭。

這些經營主體在中央文件里都提到過。一是資本下鄉的經營主體。以前資本下鄉往往是單個龍頭企業做某一部分的加工來和農業對接,但是筆者最近看到的資本下鄉的方式有所改變。現在不是單個企業而是集團,整個資本運作量是非常大的,這種資本下鄉在不斷推動規模化。二是大戶、專業戶經營的方式,或者由大戶帶頭的合作社。三是村干部帶頭組建合作社,這是當地政府的要求。以上是當地走向規模化的三種模式。

三種經營主體中,當地政府更想推哪一種,更容易推哪一種呢?對政府官員的考核還有招商引資這一條,因此資本下鄉對政府的考核是最有幫助的,但是也有一些干部說,我們現在的三種經營主體,應該是哪個合適就搞哪個。還有些干部是比較偏向合作社的。基層也有這樣一種聲音,就是不應該讓一部分人先富起來。他們認為家庭農場和大戶都是少數人控制的,都是一部分人先富起來的;還有干部認為家庭農場和解放前的一些地主差不多。