城市建設視野下的自然美學

文‖劉一歌

城市建設視野下的自然美學

文‖劉一歌

當下中國城市中嚴峻的環境與生態問題向我們揭示,僅以經濟和效率作為城市主導的建設原則,是不充分的,而自古存在于中華文化基因中的自然美學將是當下城市建設原則的重要補充。本文通過剖析國內外將自然美學與城市建設原則相結合的兩個案例,詳細闡述自然美學指導下的城市建設是如何解決城市既有基礎設施問題、推動城市經濟發展,并讓城市與自然成為和諧共生的整體。

城市;建設;自然美學

圖1 清代袁耀《桃源圖》(局部)

圖2 公園是坐落于城市中央的一大片自然

中華民族的文化基因中,自然美學存在已久。它源于古代崇尚自然、天人合一的哲學理念,先秦諸子的觀點更加奠定了自然美學在中國人文藝術發展過程中的貫穿始終。在詩歌、繪畫甚至園林藝術中,人們通過詠嘆自然、描摹自然、再現自然,探索自然之美,寄托心中情懷。在古代的城市建設中,人們往往會參照自然風水學說,建家圍城營國,創造與自然和諧共生的聚居環境。這種筑屋原則與自然美學的融合,在相當一部分的古代著作和畫作中均有所體現(圖1)。

然而,在當下城市建設飛速擴張的發展中國家,城市之美與自然之美卻成為了一對難以相容的概念,人們在建造城市時不再遵照“與自然相融合”或“自然的運行法則”,而轉向一種迎合“人為審美”和依據“社會經濟原理”的建設原則,對自然美學的追求也曾一度因為整個社會激動人心的發展建設而被人們所淡忘。

直至近年來,隨著工業發展和人口積聚,人們主要聚居地——城市——開始面臨越來越多的環境問題,回歸與自然的融合、追求自然之美的渴望才重新被強烈地激發出來。發展中國家的城市亟須轉型,重新思考其與自然的關系。

但是,在城市建設原則中提倡重視自然美學,就可以真正解決發展中國家城市建設中的環境、生態和發展問題嗎?如果對自然美學的提倡僅僅是停留在視覺層面上的“形式主義”,讓城市看上去更綠、看上去更貼近山水,甚至僅僅是再現小橋流水人家等畫面,而不是去“介入”城市建設,讓城市崇尚自然規律、順應自然的運行法則來建設,那么,這些舉動都將十分危險,并且極易被膚淺化,以致于讓城市和村莊又重新置于危險境地。當下中國城市與建設中不乏此類案例,例如一些立面美化工程,添置臨時花草的綠化美化工程等。

為了阻止這種對自然美學膚淺化運用在城市建設中的蔓延,本文將舉例說明自然美學和城市建設原則在更深層面中結合的可能性,試圖在當下城市建設的語境中,拓展自然美學的內涵。

一、自然美學的內涵

自然美學是把自然作為審美對象的美學研究。在中國古代的哲學觀念中,“自然”的概念是指本性,但是當下所討論的自然美學中的“自然”更多是指自然之物。自然美學所關心的是人與自然之物的關系。自然美學并非一種嶄新的美學,而是在傳統美學中與藝術美學相對而存在的,但同時它也是被邊緣化的。隨著20世紀人類生態、環境問題的日益突出,自然美學又重新回歸了人們的研究視野之中。

自然美學的研究,在環境問題如此緊迫的當下具有重要的意義,尤其對于發展中國家的城市建設原則有著十分重要的指導作用。長期以來發展中國家的

城市建設原則以經濟增長和效率作為主要的依據,而忽略對人與自然和諧關系的探討,導致城市環境惡化,到了必須轉型的關鍵時刻。

在城市建設視野下的自然美學不僅僅是一種審美理論,還具有科學性內涵。其所探討的人與自然的和諧關系,不僅僅停留在視覺表象,還涉及到更深入的作用機制和系統。換句話說,自然美學對于城市建設原則的指導意義,不能僅僅停留在視覺上的人與自然的和諧美,還應當在城市的運行機制和系統層面上,讓人、城市與自然相互促進。

自然美學是對以經濟和效率為主的城市建設原則的重要補充。在人們盲目追隨經濟和效率原則來建設城市時,往往會將自然的法則拋之腦后。在城市中保留或局部恢復自然系統、讓城市與自然共融,曾經被認為是一些對自然之美念念不忘之人的懷舊做法,認為這樣做不僅需要耗費大量資金,而且除了美化環境外,能夠為現代城市經濟發展、解決城市基礎問題等方面帶來的好處微乎其微。這些偏見加劇了自然美學與現代城市發展的對立關系,讓人們認為自然美學與現代城市追求高效、快速經濟增長的建設原則是背道而馳的。

圖3 群力雨洪公園平面圖

圖4 公園成為城市中一片獨特的自然景觀

圖5 濕地邊緣的體驗區

圖6 棧橋局部

二、自然美學與城市建設原則相結合的案例分析

事實上,自然美學并沒有與理性的現代城市建設原則背道而馳,相反,如果在城市建設中恰當地引入自然系統,不但能夠美化城市環境,而且在一定程度上可以作為現代城市既有基礎設施的補充。以哈爾濱的群力雨洪公園的自然景觀規劃為例(圖2、圖3)。中國的許多主要城市都會同時面臨嚴重的缺

水問題和雨澇問題,這一對矛盾在北方城市中尤為突出。其主要原因歸結在不透水地面材料——瀝青和水泥——的大量運用,而洶涌的雨水僅依賴人造的地下管道系統來排放是遠遠不足夠的。以北京為例,該市年平均降水僅500毫米,但2011年6月23日僅一天的降水就達到了50-120毫米。要解決這么多突如其來的雨水,必須有非常龐大的財力物力去支持相對應的排水管道建設。同時,城市排洪管道的建設還會導致大量城市雨水被直接排出,切斷了雨水向地下水的滲透過程,導致城市地下水得不到及時的補充,造成地下水位年年大幅下降的后果,影響城市的正常供水,加劇當地嚴重的缺水問題。

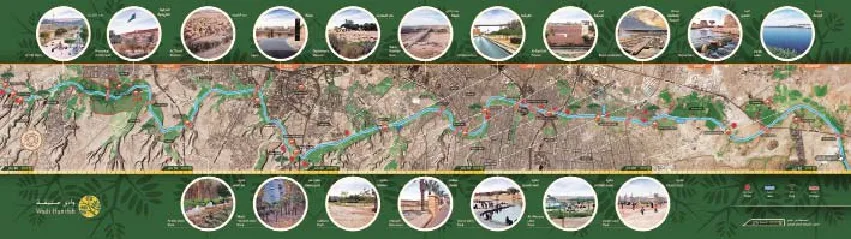

圖7 哈尼法河修復方案

圖8 河道中設置巨石景觀,當流水穿過時可以增加水體含氧量

由于城市財力的限制和技術的局限性,現實中的城市雨澇問題是無法通過簡單擴建和一味提升城市基礎設施來解決的。而群力雨洪公園的案例告訴我們,“廉價且有效”的自然系統可以作為現代城市既有基礎設施的補充,在重現城市自然之美的同時,又能解決一些僅靠人工建設難以解決的基礎問題。

該公園將城市中心一片低洼的空地還原為自然濕地,沿著四周采用挖填方的平衡策略,形成一系列高低不平的土丘和深淺不一的水洼,作為雨水的過濾和凈化帶,中部則保留著濕地的自然面貌。同時,設計師盡量保持公園內部土地的自然地表,并讓當地的水生、濕生植物群落自然生長。當城市面臨特大降雨時,城市中的雨水會被迅速排入到公園,公園內部深淺不一的水洼和濕地為這些雨水提供了充足的駐留空間。當雨水從城市的四面八方匯集到公園沼澤之中時,自然沼澤中的植物群落和微生物系統可以凈化水質,并讓過濾后的雨水慢慢滲入地表下方,補充城市的地下水資源。

除了改善城市排洪問題和地下水補充的問題,公園內的自然沼澤還為多樣化的生物物種提供了棲息地,大大豐富城市的生物多樣性。對于當地的居民來說,這座公園為人們提供了一個接觸自然、感受自然之美的活動場所。市民可以一邊享受著自然景觀為城市排洪帶來的福利,一邊沿著公園四周的棧橋、高塔、步道,體驗水泥城市中難得一見的自然濕地美景(圖4、圖5、圖6)。

在自然美學與現代城市建設原則相結合成功的案例中,自然系統在城市基礎設施中甚至可以扮演重要的角色,將城市引向生態綠色的發展之路。以瓦迪哈尼法河谷修復工程為例(圖7)。沙特阿拉伯首都利雅得,地處阿拉伯半島中部,當地氣候炎熱干燥,水資源一度匱乏。20世紀70年代之后,當地石油工業的發展帶動了城市建設的飛速發展,在利益最大化和片面注重效率的建設原則下,其城市生態幾近崩潰,城市的盲目

擴張和排放加速了城市周邊水源的污染和破壞。哈尼法河谷近鄰城市邊緣,其中寶貴的淡水資源受污染,滋生大量細菌,破壞了利雅得的城市環境,同時也威脅到當地居民的健康。面對日益突出的環境問題,當地政府決心改造城市邊緣的哈尼法河谷,恢復水道的自然生態。

設計師在考察了當地沙漠的自我恢復系統后,通過推崇自然美學的景觀規劃,將河谷的地貌恢復到了原本自然駁岸的狀態,在主河道側邊保留有小型水體和復合的植物群落。這種自然狀態下的河道駁岸相對于人工構筑的硬質河岸設施,能夠形成天然的洪水緩沖區,抵擋住當地常常肆虐的洪水,同時提供了更加質樸天然的自然景觀。由于河道中引入了帶狀的溪流植物、自然化的水道、階梯式的河堰、淺灘、石塊和噴泉,過濾了水中大量的城市污物,提升了水體的含氧量,為利雅得這座曾極度缺水的城市凈化出相當可觀的淡水資源(圖8)。據統計,通過哈尼法河谷修復工程,水體中致病大腸桿菌總量共下降97%,大腸菌群總量下降87%,生物耗氧量BOD下降60%,水體含磷量下降48%,固體漂浮物下降97%。到2021年,哈尼法河谷預計可以為利雅得市每天凈化出100萬立方米的淡水資源(圖11、圖12)。

值得一提的是,哈尼法河谷自然生態的改善,為后石油時代利雅得城市的發展指出了一條綠色之路。改善后的河谷為當地居民提供了擁擠城市中難得的公共活動場地,每周吸引著成千上萬的家庭來這里休閑度假。同時,河谷中的步行體驗系統與原來散落在城市各個角落中的歷史街區、商業街區和著名旅游景點緊密聯系起來,形成了利雅得強大的步行旅游系統。哈尼法河谷自然系統的修復,還恢復了利雅得獨特的沙漠綠洲生態和風貌,吸引著中東地區眾多的游客來這里旅行、體驗。而生態旅游所帶來的效益,在城市的經濟發展中所占比例逐年見漲(圖9、圖10)。自然之美與城市建設的緊密結合而成的城市景觀,為利雅得后石油時代經濟的轉型提供了無形的資本。

圖9 市民在河谷流邊垂釣

圖10 前來游玩的市民

圖11 河改造前的水質情況

圖12 河谷改造后的水質情況

三、結語

自然美學和城市建設原則并不矛盾,它們在一定程度上可以起到相互促進的效果。在過去的幾十年中,中國在快速的城市建設中曾一度忽視自然美學,但是隨著人們的環保意識增強,如今建立城市與自然和諧關系的訴求越來越強烈。面對這樣的訴求,規劃師、景觀師和建筑師需要在城市建設的不同尺度上去考慮建設原則與自然美學的結合。上文中的案例僅僅淺顯地說明了自然美學對于城市基礎設施建設原則的指導作用,但它還可以與城市建設其他方面的原則進行結合,具體的結合方式尚待發掘。

(本文圖片來源:圖1見網站http∶//gdwxs.fudan.edu.cn/ssxy/ tupian/html/11.htm;圖2-6 見土人設計網http∶//www.turenscape.com/ home.php;圖7-12 見網站http∶// www.akdn.org/architecture/)

[1]M?巴德.自然美學的基本譜系[J].劉悅笛,譯.世界哲學,2008(3).

[2]薛富興.自然與藝術∶關于自然美學的恰當起點[J].理論與現代化,2013(2).

[3]宋薇.生態美學、環境美學與自然美學辨析[J].晉陽學刊,2011(4).

B83

A

劉一歌,同濟大學建筑與城市規劃學院2014級博士研究生。