“舌尖”上的紀錄名片

——以《舌尖上的中國》為例談央視紀錄頻道的媒介品牌塑造

文‖傅 斌

“舌尖”上的紀錄名片

——以《舌尖上的中國》為例談央視紀錄頻道的媒介品牌塑造

文‖傅 斌

本文以《舌尖上的中國》為例,從品牌個性、品牌識別、品牌傳播三方面對其進行解讀,分析此媒介品牌形成的原因;并結合利弊,進一步提出央視紀錄頻道在未來塑造自身媒介品牌的策略和建議。

《舌尖上的中國》;紀錄頻道;品牌塑造

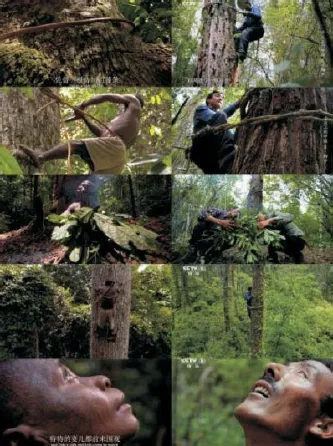

圖1

《舌尖上的中國》(以下簡稱《舌尖》)是中央電視臺CCTV9紀錄頻道于2012年5月14日播出的美食類紀錄片,其通過中國各地域的美食生態,以“食材、主食、轉化、儲藏、烹飪、調和、生態”等七個主題折射出多維度的飲食習俗,進一步展現出中國在儀式、倫理等方面的文化。[1]《舌尖》第一季開播后不久,就在各領域形成了“舌尖效應”,除新聞媒體的多方報道和層出不窮的相關社評外,最典型的例子莫過于我國最大的電商淘寶網在其零食主頁上推出了“舌尖”專題,為想品嘗《舌尖》中美食的吃貨們提供便利。淘寶的相關數據顯示,自2012年5月14日該紀錄片開播后的第五天,共有5844791人上淘寶找過相關的零食特產。第一季第一集《自然的饋贈》中出現的松茸搜索量比原來增長了兩倍,而第三集《轉化的靈感》中的毛豆腐搜索量更是比原來增長了48倍。甚至還有不少網友是邊看電視邊打開淘寶搜索并下單的。[2]

以上的社會反響都不難反映出《舌尖》已成為一個大眾認可的媒介品牌,在傳播過程中向多方輻射著影響力。那么“《舌尖》熱”究竟是怎么產生的?《舌尖》名牌是如何塑造的?在這個過程中是否出現了一些問題?央視紀錄頻道怎樣才能繼續為受眾打造更優質的紀錄片作品和傳播名片?

一、拆解《舌尖》名牌

“品牌”這一名詞最早產生于企業,指的是無形資產。隨著世界范圍內傳媒事業的不斷發展,且由于媒介生產的信息產品具有商品屬性,所以出現了“媒介品牌”的概念。“媒介品牌”指的是能作為競爭工具的媒介無形資產,它由受眾的感受組成,通過有形的符號表達。[3]240-256而其中品牌個性是媒介產品生命力的象征,是其追求的最高層面,也是能贏得受眾和市場的一張王牌。下文將針對《舌尖》的獨到之處、相關品牌標識設計以及其品牌傳播途徑來解釋大熱的“《舌尖》效應”。

(一)《舌尖》的品牌個性

不論是文字描寫還是影像記錄,美食這一話題早已不新鮮。那么,《舌尖》是怎樣將冷飯炒成新餐,并吸引“影像食客”的呢?這一部分將從此紀錄片的選題立意、敘事手法以及情感聯結這三個方面具體解析其媒介品牌個性。

1.獨到的選題視野

以往國內美食紀實類節目幾乎都是主持人尋找美食、點評美食這樣的套路,而《舌尖》卻有自己獨特的視野。導演陳曉卿曾表示:“《舌尖上的中國》分兩個部分,一個是舌尖上的味道,另一個是通過這個味道感受中國的變化。”[4]舌尖系列以美食為線,引出中國之“變”的各個維面,比如我國傳統農耕的變遷、食材獲取方式的進步、烹飪手藝的世代傳承和改良等等。然而這些變遷,又都離不開“人”這個載體,故該紀錄片的核心其實是美食背后的人們。在《舌尖》第一季第一集《自然的饋贈》中是這樣結尾的:“今天當我們有權遠離自然,享受美食的時候,最應該感謝的是這些通過勞動和智慧成就餐桌美味的人們。”中國古老的農耕文明造就了勞動者勤勞刻苦的品質,舌尖系列中也常常運用勞動者們的笑臉來體現這一理念(圖1)。

2.創新的敘事手法

CCTV9紀錄頻道以前播出的紀錄片往往強調史詩般的宏大效果、教化作用等,通片運用大量解說詞,而非用高清長鏡頭和同期錄音去表達內容。相比之下,我們不得不承認這一次《舌尖上的中國》學會了怎樣“講故事”。其編導在前期調研就下足了功夫,找到了很多質樸感人故事。比如在第二季第一集《腳步》中,來自浙江的楊世櫓是一位平凡的父親,因為其女兒愛吃捕捉難度很高的跳跳魚,他花了五年的時間練就在海灘上快速準確地抓跳跳魚的絕技(20米外精準投釣,難度不亞于遠距離投籃)。這里的跳跳魚的故事就不僅是美食那么簡單了,它除了承載著高超的民間捕魚技藝還有偉大的父愛。此外,導演陳曉卿曾說過:“我們要拍攝的不是名廚名菜,而是普通人的家常菜。”縱觀舌尖系列,它們都是以普通人為切入點反映民間現實生活,通過小人物來折射大眾命運,這種選擇就讓受眾在觀看時更易感受到個體與社會之間的互動,再現細致的真實情境,增強紀錄片的感染力。[5]

3.細膩的情感聯結

鳳凰集團董事長劉長樂曾說過:“品牌個性猶如品牌的指紋,是消費者心中無可替代的情結、記憶與聯想。”[6]77-123無論是什么樣的訊息,只要與一種強烈的情緒相關聯,人們就會更好地記住它。耐克公司作為知名的運動用品廠商,幾乎從不在廣告中客觀描述其運動鞋的功能價值或設計特征,而是只采用一種更為情緒化的方式來表達態度和理念,比如那句很有名的廣告詞“Just do it.”(就去做吧!)[7]12-19,以此來表達一種和勝利者有關的情感。同理,媒介品牌的推廣也可以輕松運用這種情感策略。《舌尖》在講好故事的前提下,就把這張感情牌打的很漂亮,飲食這個話題是極易勾起觀眾對故鄉和家的眷戀的,比如天涯社區關于舌尖的話題帖子就有網友跟帖回復說道:“《舌尖上的中國》讓我忍不住想家,想念媽媽的手搟面,想念奶奶的餃子和爺爺自制的棗子醋,還有越來越模糊的故鄉。”[8]

(二)“舌尖”的品牌識別

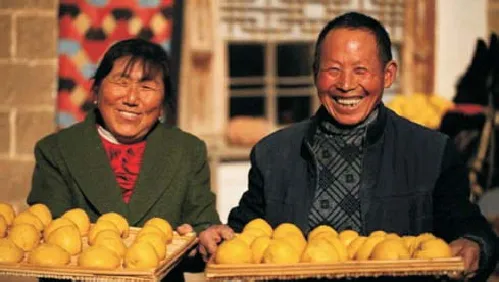

圖2

雖說媒介產品有個性很重要,但就如同人有個性一樣,再特別的人都需要通過諸如幽默的談吐、別致的造型等來彰顯一樣,媒介產品的品牌識別也是能讓更多受眾對其印象深刻的重要手段。在談及企業的品牌形象塑造時,會涉及到一個非常有名的CIS識別系統,其構成要素有三:第一是理念識別(Mind Identity,簡稱MI);第二是行為識別(Behavior Identity,簡稱BI);第三是視覺識別(Visual Identity,簡稱VI)。因為電視媒介產品是依靠聲畫進行傳播,且畫面又占主導地位,故在此只用視覺識別系統對《舌尖》進行品牌識別的分析。

在影像傳媒中,視覺識別系統通常指對它的形象設計,包括臺標、頻道、標準字、形象宣傳片,LOGO設計等等。這些視覺符號一般都遵循“簡潔、鮮明、富有文化意蘊”的原則,常具有深邃的文化內涵和強烈的視覺沖擊力,是品牌識別系統的核心。[9]114-119《舌尖》的宣傳海報則充分體現了這種符號的運用。

在圖2中我們的視覺第一感受是一雙筷子夾著一片肉,而再細看呢,我們會發現這片肉其實是連綿的山巒,山前的河流上還蕩著一艘小漁船。再加上左上角的印章和題字,我們馬上會反應過來,原來,這還是一幅中國的山水畫。這個圖像的設計是很精巧的,首先,筷子是中國食文化最古老、最典型的象征;其次,山水畫常被用來表現中國文化的意境美,巧用山水畫來象征食物,就是告訴觀眾《舌尖》是透過美食看中國人、看中國文化。

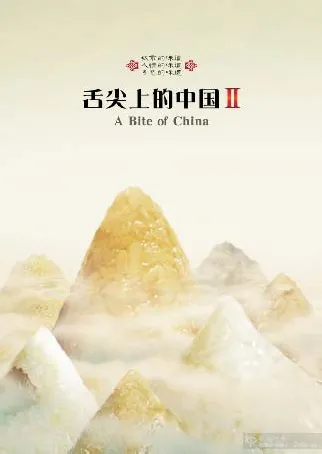

圖3是《舌尖》第二季的宣傳海報,也極富創意和寓意。畫面中被云霧繚繞的山峰其實是我們中國特有的傳統美食——粽子。在我國,每逢端午節的時候,親人們會通過包粽子等活動來祭祀先祖,故粽子其實象征著中國傳統文化和親情。此外,海報頂端的題字還寫著:“城市的味道;人情的味道;鄉愁的味道。”

這些宣傳海報中的圖像和字眼都能在很短的時間內吸引觀眾的注意并令其產生豐富的情感聯想。《舌尖》在海報上對視覺識別系統的巧妙運用提高了受眾對其的品牌識別度,這也為媒介品牌進一步的傳播推廣提供了有利條件。

(三)“舌尖”的品牌宣傳

一個有個性又有外表的人如果不通過一些渠道,比如開辦演講、登臺表演等來宣傳自己,那么大多數人還是不會知道有這樣一個人存在的。媒體品牌的宣傳也同理, 一個媒介產品有了個性和形象識別是不夠的,還需要強有力的媒介載體,即傳播渠道,才能真正打響自身的知名度。除了中央電視臺自身的平臺優勢,日漸興盛的新媒體更是對“舌尖”的推廣起了極大的促進作用。

1.央視紀錄頻道的已有優勢

雖然國內的電視領域有諸如湖南衛視、江蘇衛視等后起之秀,但這些衛視還是主打娛樂牌。當論及新聞紀實類的傳媒產品時,目前,中央電視臺在我國電視傳媒領域的影響力還是無人能及的。根據國家廣電總局2011年的數據,中央電視臺紀錄頻道自2011年1月1日開播以來,其頻道收視份額穩步上升,觀眾規模從開播時的2000萬人次達到8000萬人次。[10]作為中國第一個全國播出的國家級紀錄片頻道,這個平臺也使得《舌尖》在播出前就在受眾心目中樹立起權威、專業、值得信任的形象,首先吸引了一批紀錄頻道原有的穩定受眾群。

2.借力新媒體

盡管央視紀錄頻道為《舌尖》提供了一個良好的傳播平臺,但紀錄片終歸是一種小眾的文化傳播產品,外加中國的紀錄片市場開放程度不夠,大部分國內的廣告投資商對紀錄片還停留在收視率低、無人觀看的刻板印象,故單純借助傳統媒體的廣告營銷對于紀錄片來說成本過高,傳播效果也不盡人意。而新興的網絡媒體具有推廣成本低、互動性強、受眾反饋及時的特點。所以這次《舌尖》就利用了勢頭大好的新媒體進行品牌傳播,其中,又數微博和網絡視頻的品牌推廣效果最為顯著。

首先,借勢微博零成本推廣。《舌尖》的總導演陳曉卿是一位知名的美食專欄作家,舌尖系列開播前他的新浪微博就已經積累了17萬的粉絲數,而粉絲中又不乏一些名人粉絲。所以當導演陳曉卿將《舌尖》第一季正式開播的消息發布在微博上后,時隔半個月,該微博被網友們轉發共計1595次,評論197次。這種微博自愿轉發和合作賬號的帶動轉發為《舌尖》起到了有效的零成本宣傳,贏得了一些年輕受眾群體和原本不怎么關注紀錄片的潛在受眾。此外,隨著該紀錄片開播后熱度不減,新浪微博隨即推出微話題“舌尖上的中國”和微訪談“總導演陳曉卿聊《舌尖上的中國》”,這些都增加了觀眾的互動和反饋。[11]

其次,視頻網站大力助推。相比傳統電視媒體,網絡視頻具有自主點播和雙向互動的優勢。[12]《舌尖》在網絡平臺同時播出,就意味著有更多的受眾能自主選擇閑暇時間觀看該紀錄片,并積極參與互動。有數據顯示,《舌尖》第一季上線僅6天,就打敗很多之前熱播的紀錄片。在搜狐視頻中,該片的點播次數已突破900萬次,評論超過3萬條。[13]而第二季開播以來,截止2014年5月19日下午4∶00時,其第五集《相逢》在愛奇藝視頻網的播放量已達到1038萬,且觀影人群多為80后與90后的年輕用戶。由此可見,新媒體在媒介品牌推廣中是功不可沒的。[14]

二、側觀《舌尖》之弊

圖3

盡管《舌尖》這張名片的打造可以認為是中國紀錄片歷程中的一座豐碑,但是在“舌尖”發熱之余,我們也需要停下來對其進行冷思考,這樣才能更好地吸取經驗,延長紀錄片品牌的生命周期。《舌尖》第一季播出后,好評如潮,幾乎沒有什么負面的評論。但是對于第二季觀眾們褒貶不一,這反映出了一些問題。

第一,網友指稱其涉嫌抄襲BBC。《舌尖》第二季第一集《腳步》一經播出,就有細心的網友發現其中藏族小伙白馬占堆采集野蜂蜜爬樹的鏡頭和BBC紀錄片《人類星球》中非洲土著爬樹采蜜頗為相似,故網友認為其是抄襲。對此,《舌尖2》的導演陳曉卿回應:“我不太同意‘抄襲’說法,藝術都是相通的,我們有致敬的成分在里面。因為很多經典紀錄片、知名導演都是我們自己喜歡的,也在業內成為經典,應該說是致敬吧。”[15](圖4為網友截取的影片對比圖)

第二,煽情過度引差評。盡管《舌尖》是通過食物來講人,但是前提是要以食物為主線,再引出人的故事。有網友反映,《舌尖2》第四集《家常》對美食的展現寥寥無幾,且片中花大量篇幅展現小女孩學琴的辛酸史,有過度煽情的嫌疑。以下是一位名為“土豆筆記”的網友評論:“《舌尖上的中國2》越來越沒意思了,一個美食節目,就談食物,多好;非要煽情,造作。花那么多鏡頭講一個母親為了女兒學琴,她是如何犧牲自己,如何犧牲家庭;我直接就轉臺了;她要為女兒那樣犧牲,那是她的事,和我們沒有任何關系,逼著我們和她一起苦情,厭煩。我們只是想看一個好看的美食節目!”[16]

三、央視紀錄頻道的品牌打造之路

綜合上述對《舌尖》的辯證分析,我們能體會到其實媒介產品就像園林景觀一般,隨著自身品牌的不斷發展,其枝杈和樹葉會出現不規則生長,而受眾也會對千篇一律的節目形態產生厭煩心理。[6]161-187因此,對媒介產品本身進行創新和修剪就是一件十分必要的事。故央視紀錄頻道不能因為《舌尖》系列的成功個例,就覺得高枕無憂。對央視紀錄頻道而言,持續創新產品內容、開拓國際化視野,以及完善品牌管理都是其延長品牌生命周期和影響力的有利途徑。

(一)持續創新是源動力

不論是對企業還是媒體機構而言,源源不斷的創造力是持續發展的根本。好創意加好的表現手法是保證媒介產品質量的必要條件。《舌尖》系列的成功,

就可部分歸功于其在選題和敘事上的突破。除此之外,央視紀錄頻道還可以在播出手法等其他方面進行創新。比如于2012年春節期間播出的五集高清紀錄片《春晚》,其編導在創作中所采用的“邊拍攝邊制作邊播出”的方法,就創新了我國紀錄片的生產模式。《春晚》系列紀錄片也被譽為“兼具溫度與速度”的現實題材類佳作,獲得了第26屆中國電視金鷹獎的最佳電視紀錄片和編導獎。[17]可見,在紀錄片品牌的塑造過程中,只有不斷地將想法轉換成有創意的、有賣點的內容,做到既滿足受眾的現有需要,又能發現受眾潛在和未知的需要,才能贏得肯定。[6]161-187

圖4

(二)開拓國際化視野

世界上幾大知名的媒介集團如維亞康姆、新聞集團、迪斯尼等都是大型的跨國企業,其業務遍布世界各地,影響面廣。這些企業在進駐不同地區時,都因地制宜,結合實際情況對自身的媒介產品進行本土化改造。可見,媒介品牌塑造若只停留在產品創新上是不夠的,還應考慮創新的內容和方式是否能被不同國家、不同文化的受眾接受。雖然央視紀錄頻道不是真正意義上的傳媒企業,但是這并不影響它自身不斷改進后“走出去”。也許《舌尖》在海內外的成功是因為美食在全世界范圍內都是一個較能引起人們興趣的主題,但是紀錄片的體裁種類萬千,央視紀錄頻道應把目光投于更長遠的方向。還是以上文提到的紀錄片《春晚》為例,雖然《春晚》享譽中國,但對于不了解中國文化和中國國情的海外觀眾而言,片中很多內容是不能引起他們共鳴的。所以在《春晚》的國際版中,國家地理頻道的制作團隊就對原片進行了改造。他們不僅根據跨文化傳播的需要進行重新選材,還在紀錄片的戲劇性沖突上下足了功夫,以此吸引了更多受眾。[17]央視紀錄頻道在未來的品牌塑造過程中應多向海外頂尖的紀錄片制作團隊學習,應多考慮怎樣跨越中西文化鴻溝,創作出既能被國人青睞,也在國際推廣的紀錄片作品。

(三)完善自身品牌管理

當媒介品牌自身開始產生一定的影響力,越做越強時,品牌管理意識的樹立就顯得十分重要。央視紀錄頻道作為國內較有影響力的紀錄片傳播平臺,應努力做到在每部紀錄片的制作過程、傳播營銷過程中都建立合理有序的分工機制。只有如此,媒介品牌才能通過每一個負責人的個體真正地推廣出去,并樹立起長期的品牌信譽度和忠誠度。綜上,我們在看到紀錄片《舌尖》在海內外成功塑造其自身品牌的同時,也應意識到央視紀錄頻道作為播出平臺在媒介品牌塑造上還有很長的路要走。故央視紀錄頻道應虛心借鑒西方優秀的紀錄片制作團隊的經驗,并結合自身特點,保持持續內容創新的動力,打造國際化的傳播內容,同時還要不斷完善機構內部的管理機制,延長自身的品牌周期,增強自身的品牌生命力。

[1]舌尖上的中國[EB/OL].百度百科. http∶//baike.baidu.com/link?url=AdA7HH EGHxxwx3QIRMOJFL4Y2M6wSAKXn222F1zMJ7fv F7vdocLKjvoJre8slRcfu905upjlvgie5XPzwX-vFfn8baF-kE984jyBMu9MjQxC.

[2]《舌尖上的中國》火了——舌尖效應[EB/OL].設計-設友公社.2012-6-1. http∶//www.uuuu.cc/news/59382.html.

[3]季宗紹.傳媒經營與管理[M].南京?南京師范大學出版社,2010.

[4]《舌尖上的中國》:口水與淚水齊飛[EB/OL].壹心理.2012-5-23. http∶//www.xinli001.com/info/2386/.

[5]張連啟.記錄片的公益傳播[J].傳媒,2013(11).

[6]支庭榮,章于炎,肖斌.電視與新媒體品牌經營[M].北京:中國人民大學出版社,2007.

[7](美)沃爾特?麥克道爾,艾倫?巴騰.塑造電視品牌:原則與實踐[M].馬敏,譯.北京:中國傳媒大學出版社,2006.

[8]《舌尖上的中國》引爆收視狂潮 網絡助其全面開花[EB/OL].中國網絡電視臺.2012-5-21. http∶//jishi.cntv. cn/20120521/100130.shtml.

[9]黎斌,李懷亮.中國電視媒體運營管理實務[M].北京:中國國際廣播出版社,2007.

[10]中央電視臺紀錄頻道觀眾規模達8000萬人次[EB/OL].慧聰廣電網.2011-1-19. h t t p∶//i n f o.b r o a d c a s t.h c 3 6 0. com/2011/01/191134349439.shtml.

[11]高夢鸞,閆凌.全媒體環境下紀錄片的營銷新思路——以《舌尖上的中國》為例[J].現代營銷(學苑版),2013(6).

[12]高亮.網絡視頻相對于傳統電視的傳播優勢[EB/OL]. http∶//blog.sina.com.cn/s/ blog_4cbbda380100bmgm.html.

[13]岳綱舉.《舌尖上的中國》網上熱翻天[EB/OL].中國消費網.2012-5-30. h t t p∶//w w w.c c n.c o m.c n/n e w s/ yaowen/2012/0530/415129.html.

[1 4] 《舌尖上的中國》第二季《相逢》愛奇藝播放破千萬[E B/O L].光明娛樂.2014-5-19. http∶//e.gmw. cn/2014-05/19/content_11361910.htm.

[15]《舌尖上的中國2》涉嫌抄襲BBC《人類星球4》[EB/OL].淘學網.2014-4-23. http∶//www.taoxue114.com/News/5669. html.

[16]《舌尖2》第四集引最強差評 煽情過度跑題太嚴重 [E B/O L].網易新聞.2014-5-11. http∶//news.163. com/14/0511/14/9RVKJ1OU00014JB6.html.

[17]王春麗.從《春晚》國際版看中國題材紀錄片國際傳播策略[J].中國廣播電視學刊,2013(4).

J90

A

傅斌,福建省廣播影視集團編輯、新聞評論部攝像科科長。