“陳仲儒論樂”中的“清商三調”

文‖成 軍

“陳仲儒論樂”中的“清商三調”

文‖成 軍

關于《魏書·樂志》“陳仲儒論樂”中的“清商三調”問題,音樂學界存在兩種聲音:一方認為是指三種調式,另一方認為應指三種調高。通過對相關史料的解讀與分析,“陳仲儒論樂”中的“清商三調”應指三種調高。

“陳仲儒論樂”;清商三調;三種調高;旋宮轉調

“清商三調”是清商樂專題研究中的一個重要內容。楊蔭瀏先生作為中國古代音樂史學研究的重要開拓者,對“清商三調”理論也是饒有興趣。從目前搜集整理的資料來看,楊蔭瀏先生早在20世紀50年代就明確提出“清商三調”乃為“三種調式”。其《中國音樂史綱》說:“清商三調,據魏書樂志陳仲儒所奏‘瑟調以角為主,清調以商為主,平調以宮為主’則似乎是以宮調的性質得名的……清商三調之用相和方式唱奏者,可名相和歌;而相和歌之由三調調式構成者,亦可稱清商三調。”[1]96

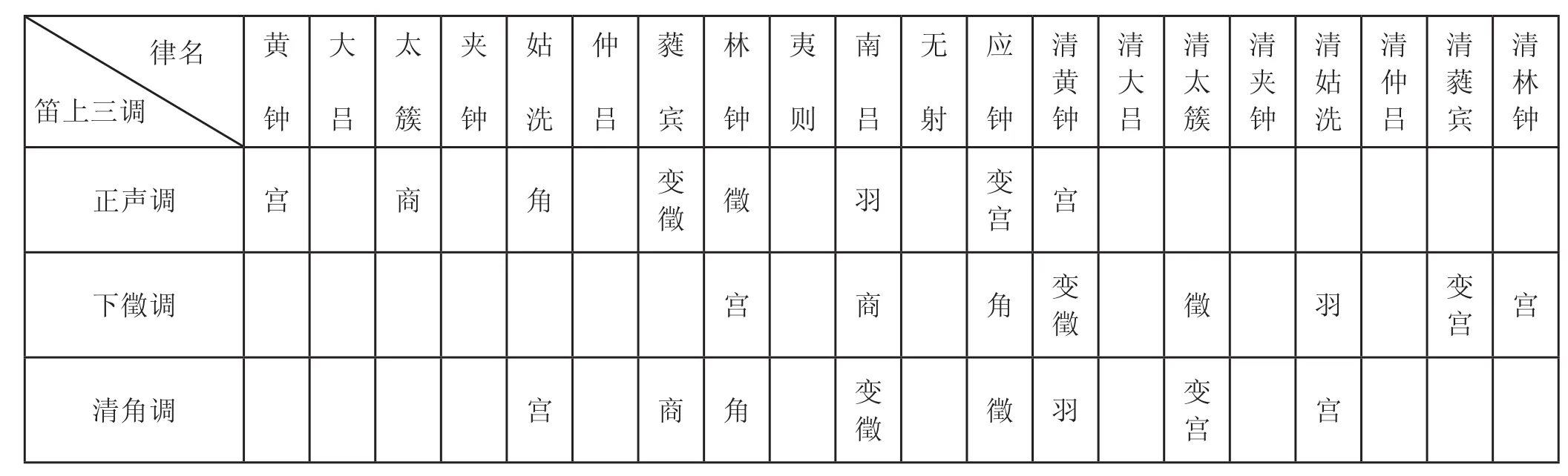

20世紀60年代,楊先生在《中國音樂史綱》一書的基礎上初步完成了《中國古代音樂史稿》(簡稱《史稿》)的修繕工作。這期間,楊先生的一系列研究成果都在《史稿》中有所體現,尤其是對“清商三調”理論作了較為深入的探究。楊先生說,所謂“三調”,就是平、清、瑟三調,以宮為主的平調相當于fa調式,以商為主的清調相當于soi調式,以角為主的瑟(角)調相當于la調式。[2]132-133為便于理解,楊先生對相和三調(筆者按:歷史上的“三調”多被稱為“清商三調”,本無“相和三調”之說。)制作了一個表格:

十二律相和三調黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘夷則南呂無射應鐘清黃鐘清大呂清太簇清夾鐘清姑洗平調宮 商 角 變徵徵 羽 變宮宮清調 商角變徵徵 羽 變宮宮 商瑟調 角變徵徵 羽 變宮宮 商 角

其后,楊先生又著重分析了荀勖“笛上三調”理論,進而認為:“其十二支笛,每笛適于演奏一宮,每笛上的三種調,看作三種調式更為合理。”緊接著,楊先生又把“笛上三調”與“清商三調”作一比對,并得出了這樣的結論:“這里的正聲調就是一個古音階,相當于現代的fa調式;下徵調就是一個新音階,相當于現代的do調式;清商調相當于現代的la調式。以笛上的三調和相和三調或清商三調相比,正聲調就是平調;清角調就是瑟調;只有下徵調是一新的調式。”[2]171-172與此同時,楊先生對“笛上三調”之音階調式也列了一個表格:

律名笛上三調黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘夷則南呂無射應鐘清黃鐘清大呂清太簇清夾鐘清姑洗清仲呂清蕤賓清林鐘正聲調 宮 商 角 變徵徵 羽 變宮宮下徵調 宮商角變徵徵羽變宮宮清角調 宮商角變徵 徵羽 變宮宮

可見,楊先生把荀勖“笛上三調”看作三種調式,并將其作為“清商三調”亦為三種調式的重要依據。筆者認為,荀勖“笛上三調”當指三種調高。具體論證細節,請查閱近期包括筆者《清商三調研究綜述》在內的相關文論,此處不再贅述。據此,把“笛上三調”作為支撐“清商三調”乃為三種調式的立論依據是站不住腳的。

《魏書?樂志》較為完整地記錄了“陳仲儒論樂”中的“清商三調”理論。楊先生也正是運用《魏書?樂志》等相關史料認為“清商三調”是指三種調式的。為了全面了解“陳仲儒論樂”中的清、平、瑟三調理論以及進一步探尋“清商三調”的本來面目,茲將該文主要文字奢錄于下:

先是,有陳仲儒者自江南歸國,頗閑樂事,請依京房,立準以調八音。神龜二年夏,有司問狀。仲儒言:前被符,問:“京房準定六十之律,后雖有器存,曉之者鮮。至熹平末,張光等猶不能定弦之急緩,聲之清濁。仲儒授自何師,出何典籍而云能曉?”但仲儒在江左之日,頗愛琴,又嘗覽司馬彪所撰《續漢書》,見京房準術,成數然,而張光等不能定。仲儒不量庸昧,竊有意焉。遂竭愚思,鉆研甚久。雖未能測其機妙,至于聲韻,頗有所得。度量衡歷,出自黃鐘,雖造管察氣,經史備有,但氣有盈虛,黍有巨細,差之毫牦,失之千里。自非管應時候,聲驗吉兇,則是非之原,諒亦難定。此則非仲儒淺識所敢聞之。至于準者,本以代律,取其分數,調校樂器,則商易辨。若尺寸小長,則六十宮商相與微濁,若分數加短,則六十徵羽類皆小清。語其大本,居然微異。至于清濁相宣,諧會歌管,皆得應合。至積黍驗氣,取聲之本,清濁諧會,亦須有方。若閑準意,則辨五聲清濁之韻;若善琴術,則知五調調音之體。參此二途,以均樂器,則自然應和,不相奪倫。如不練此,必有乖謬。案后漢順帝陽嘉二年冬十月,行禮辟雍,奏應鐘,始復黃鐘作樂,器隨月律。是為十二之律必須次第為宮,而商、角、徵、羽以類從之。尋調聲之體,宮商宜濁,徵羽用清。若依公孫崇止以十二律聲,而云還相為宮,清濁悉足,非唯未練五調調器之法,至于五聲次第,自是不足。何者?黃鐘為聲氣之元,其管最長,故以黃鐘為宮,太簇為商,林鐘為徵,則宮徵相順。若均之八音,猶須錯采眾聲,配成其美。若以應鐘為宮,大呂為商,蕤賓為徵,其商、角、羽并無其韻。若以中呂為宮,則十二律內全無所取。何者?中呂為十二律之窮,變律之首。依京房書,中呂為宮,乃以去滅為商,執始為徵,然后方韻。而崇乃以中呂為宮,猶用林鐘為商,黃鐘為徽,何由可諧?仲儒以調和樂器,文飾五聲,非準不妙。若如嚴嵩父子,心賞清濁,是則為難。若依案見尺作準,調弦緩急,清濁可以意推耳。’但音聲精微,史傳簡略,舊《志》唯云準形如瑟十三弦,隱間九尺,以應黃鐘九寸,調中一弦,令與黃鐘相得。案畫以求其聲,遂不辨準須柱以不?柱有高下,弦有粗細,余十二弦復應若為?致令攬者望風拱手。又案房準九尺之內為一十七萬七千一百四十七分,一尺之內為萬九千六百八十三分,又復十之,是為于準一寸之內亦為萬九千六百八十三分。然則于準一分之內,乘為二千分,又為小分,以辨強弱。中間至促,雖復離朱之明,猶不能窮而分之。雖然,仲儒私曾考驗,但前卻中柱,使入準常尺分之內,則相生之韻已自應合。分數既微,器宜精妙。其準面平直,須如停水;其中弦一柱,高下須與二頭臨岳一等,移柱上下之時,不使離弦,不得舉弦。又中弦粗細,須與琴宮相類。中弦須施軫如琴,以軫調聲,令與黃鐘一管相合。中弦下依數盡出六十律清濁之節。其余十二弦,須施柱如箏。又凡弦皆須預張,使臨時不動,即于中弦案盡一周之聲,度著十二弦上。然后依相生之法,以次運行,取十二律之商徵。商徵既定,又依琴五調調聲之法,以均樂器。其瑟調以宮(筆者按,“宮”當校為“角”)為主,清調以商為主,平調以宮(筆者按,“宮”當校為“徵”)為主。五調各以一音為主,然后錯采眾聲以文飾之,方如錦繡。[3]2833-2836

通觀全文,其涉及的內容主要有四個方面:

第一,陳仲儒自南朝歸國北魏,而且參加了劉芳等人組織的樂律討論。其實,討論樂律是有緣由的。北魏本是北方的游牧民族,初次建都盛樂(今內蒙古呼和浩特境內),后遷都山西平城(今大同)。至孝文帝拓跋宏時,又于493年遷都洛陽,并隨即實施了一系列的“漢化”改革運動。陳仲儒正是響應大規模“漢化”運動之一的“律令”運動而調校樂律,并復制了漢代京房狀如琴瑟的校音器——十三弦“準”,文章也用相當篇幅記述陳仲儒是如何復制京房之“準”的。

第二,陳仲儒熟知“琴調”及其“清商三調”理論。晉室南遷,清商樂由盛轉衰,但從郭茂倩轉引陳沙門智匠《古今樂錄》、王僧虔《大明三年宴樂技錄》、張永《元嘉技錄》以及梁代沈約《宋書?樂志》等相關文獻來看,“清商三調”弦歌及其歌舞大曲表演伴隨西晉滅亡而輾轉流傳之東晉南朝。“陳仲儒論樂”的神龜二年為公元519年,離王僧虔大明三年(459年)、張永元嘉年間(424-453)相去不遠。又據《中興館閣書目》記載,陳朝智匠編輯《古今樂錄》應為光大二年(568年),所述自漢至陳朝音樂(1),其中有不少內容涉及清商樂表演藝術。據此推測,陳仲儒當是表演或欣賞過“清商三調”的。不僅如此,作為“頗愛琴”的陳仲儒先生也應熟知“清商三調”理論。張世彬先生曾見日本友人吉川先生收藏一卷有“仲儒”字樣的古琴指法,近而認為此卷的作者乃為北魏陳仲儒。[4]483謝孝平先生也曾論及這一指法卷子。他說日本吉川先生的確收藏陳仲儒《琴用手法》一卷,而且還有此卷的復印件。(2)由此可見,陳仲儒不僅是一位古琴大家,而且對源起于琴瑟等弦樂器上旋宮表演的“清商三調”及其“琴調”理論,當是“心知肚明”的。

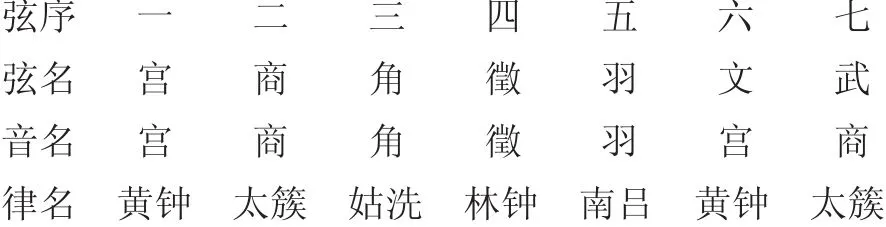

第三,中國古琴音樂流行兩種“正調調弦法”。“調聲之體”,陳氏尊尋“宮商宜濁,徵羽用清”的原則。陳氏認為“黃鐘乃聲氣之源”,反映在“琴調”理

論上,他認為一弦為宮的黃鐘調乃為正調。其七弦琴五音次第為:

《伯牙鼓琴圖》(局部) 王振鵬[元]

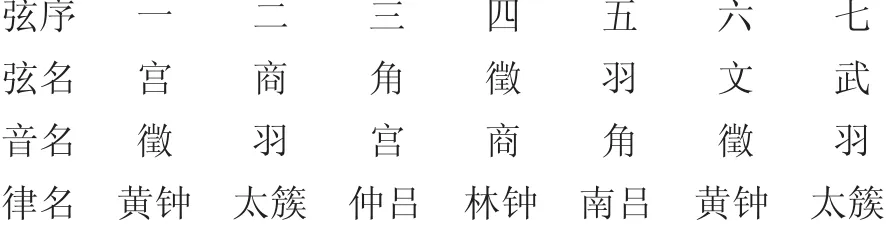

但是,公孫崇尊“仲呂均弦法”為正調。陳氏云“而(公孫)崇乃以仲呂為宮,猶用林鐘為商,何由可諧?”盡管陳仲儒并不贊成公孫崇仲呂均正調旋法,但事實說明,當時應有不少琴家推崇仲呂均為古琴正調弦法。仲呂均正調旋法,即是三弦為宮的仲呂調,然后依次旋得其它“琴調”。仲呂均七弦琴五音次第為:

第四,陳仲儒通過京房律準來調校樂器,并結合“琴調”理論校得各以一音為“主”的清、平、瑟三調。該文說“依琴五調調聲之法,以均樂器”,說明古琴宮、商、角、徵、羽五條弦分別為均(即宮),乃可確立五種調高。而清商樂只有清、平、瑟三調,占據其中的三條弦。可見,古琴上實踐的“清商三調”應是據弦稱調。

不僅如此,該文“瑟調以角為主,清調以商為主,平調以徵為主”(3)之三“主”乃指均主,即調高。在音樂歷史長河中,人們時常將“宮”等同于“主”,乃宮即主,主即宮。最早見于《國語》伶州鳩對周景王問:“夫宮,音之主也,第以及羽。”[5]64成書于漢代的《淮南子》其“原道訓”篇云:“故音者,宮立而五音形焉”;其“墜形訓”篇也云:“音有五聲,宮其主也。”[6]30、146《五代史?樂志》載王樸奏疏說:“十二律中旋用七聲為均,為均之主宮也,徵、商、羽、角、變宮、變徵次焉。發其均主之聲,歸嚴本音之律,七聲迭應而不亂,及成為調。”當然,“宮”為五音之“主”,是與我國傳統的樂律學休戚相關的。約成書于公元前4世紀的《管子?地員篇》就講述了宮生徵,徵生商、商生羽、羽生角的五音相生過程。宮定,乃其它四聲皆定也。可見,“主”之所以為宮,是由宮的主導地位決定的。此外,從“陳仲儒論樂”的上下文語境來看,“主”也指“宮”。宮音確定之后,方能“錯采眾聲,以文飾之”,即“聲成文,謂之音”。該文之“主”,乃指“均主”,故“清調”、“平調”、“瑟調”乃指三種調高。

當然,“清商三調”乃指三種調高,除“笛上三調”、“陳仲儒論樂”之外,其它證據還很多。《楚辭?惜誓》云:“二子擁(擁)瑟(琴)而調均兮,余因稱乎清商。”這條史料明確指出了清商三調的樂學本質——擁瑟(琴)調均,我乃稱之為“清商”。可見,清商(三調)當因旋宮轉調而得名。曹操《秋胡行》云:“彈五弦之琴,作為清角韻。”“韻”,即“均”(yun),故“清角”調乃指調高。同理,清商、清徵(筆者按,清徵,即平徵、平調)兩調也應指調高。阮瑀《箏賦》云:“平調足均,不疾不徐……曲高和寡,妙妓難工。”“平調足均,不疾不徐”,乃言其曲的調子若為平調,速度不快不慢,演唱起來得心應手。嵇康《琴賦》云:“正聲奏妙曲,揚白雪,發清角……初涉綠水,中奏清徵……激清響以赴會,何弦歌之綢繆。于是曲引向闌,衆音將歇。改韻易調。竒(奇)弄乃發。”史料表明《白雪》、《綠水》等樂曲分屬不同的樂調,演奏之時須改均變調。故“清角”、“清徵”都表調高。侯瑾《箏賦》云:“于是急弦促柱,變調改曲。卑殺纖妙,微聲繁縟。散清商而流轉兮,若將絕而復續。”“變調改曲”,即旋宮轉調是為了演奏不同調高的樂曲。換句話說,不同調高的清商樂曲在演奏之時,須變調調弦。不僅如此,后世琴家所云的“清調”、“商調”、“角調”、“宮調”、“徵調”等,也均指調高。

注釋:

(1)王應麟《玉海》(卷105)“陳《古今樂錄》”條引。

(2)詳見1987年《中外關系史論叢》第二集。

(3)成軍《“平調”考辨》(《南京藝術學院學報》,2013年第1期)一文據“平徵調”《上留田行》樂曲、相關琴調琴曲以及平調笙等相關證據對“平調”進行了校勘與考證,認為“平調”應“以徵為主”。不僅如此,筆者認為“清商三調”就是《韓非子?十過》中記載的清商、清角、清徵三調。清調以商為主,簡稱“清商”;瑟調以角為主,簡稱“清角”;平調以徵為主,簡稱“清徵”,三調都冠一“清”字,一并簡稱“清商三調”。

[1]楊蔭瀏.中國音樂史綱[M].上海:上海萬葉書店,1952.

[2]楊蔭瀏.中國古代音樂史稿[M].北京:人民音樂出版社,1981.

[3]魏收.魏書(卷190)[M].北京:中華書局,1974.

[4]張世彬.清商三調新解[M]//中國音樂史論述稿.香港:友聯出版社,1975.

[5]左丘明.國語[M].華作,編譯.喀什:維吾爾文出版社,2002.

[6]劉文典.淮南鴻烈集解[M].北京:中華書局,1997.

J60

A

2012年度河南省哲學社會科學規劃項目“清商三調研究”(2012CYS005)。

成軍,周口師范學院副教授,南京藝術學院博士研究生。