論繪畫藝術中的錯覺

——運動

文‖胡 深

論繪畫藝術中的錯覺

——運動

文‖胡 深

當我們用眼睛去看一幅畫的時候,表面上靜止的這幅畫其實已經“運動”起來了。這種“運動”指的不是繪畫作品物質本身的空間位移,而是指繪畫作品給觀賞者所造成的一種錯覺。這是觀賞者的心理聯想活動和繪畫作品本身的構圖形式所引發的一種視錯覺運動。

藝術錯覺;運動;心理聯想;意義;構圖;藝術自主性

繪畫藝術在人們的精神生活中起著不可替代的作用。我們不禁要問,繪畫藝術的獨特魅力究竟何在呢?換言之,為什么古今中外會有這么多的人對這門藝術情有獨鐘呢?對此,不同的人可能會有不同的回答,但無論怎樣的回答都只不過提供了一種看問題的視角而已,因而沒有絕對的對與錯之分,況且它多多少少都會帶給我們一些啟示。

本文主要介紹兩種解決這一問題的路徑或方法。一是通過尋求藝術品背后所隱含的意義來試圖揭開蒙在藝術品上的神秘面紗,在此過程中,它涉及到了觀賞者看畫時的心理聯想活動以及由此引發的視覺傾向,并探討了語言對意義的生產所起到的重要作用;二是從藝術品自身的構圖出發,通過揭示構成畫面的線條與色彩當中所隱含的運動傾向來表明,繪畫藝術的魅力在于它能夠給我們造成一種運動的錯覺,在于它表現了生命的內在運動。我們可以把上述兩種途徑看成是彼此互補的,雖然二者所采取的視角不同,但是它們的解答卻在一個層面上是趨同的,那就是它們都認為繪畫所呈現的幻影是“運動”的,即它能夠給觀賞者造成一種運動的錯覺。

一、繪畫藝術是靜止的還是運動的

“我們能夠借助于形狀、線條、光影、色彩等手段,憑幻想創造出我們稱之為‘繪畫’的關于視覺現實的神秘的幻影。”[1]7那么,這種幻影的魅力何在?換言之,當我們站在一幅畫的面前時,到底是什么深深地吸引了我們?這個問題也曾困擾了歷代的美學家們,盡管他們也提出了各種各樣的理論來試圖解決這一問題,但至今仍眾說紛紜,莫衷一是。本篇文章更是無力解決這一問題,而旨在梳理一下以往的美學家們是如何來看待這一問題的,進而從中尋求一些啟發,以便更好地認識和思考這一問題。

對這一問題的解答在西方美學史上大概可以分為兩個陣營,其中一個陣營努力探索繪畫作品背后的意義,包括作品描繪的歷史背景、作品誕生的社會環境和畫家的意圖,企圖以此來發現繪畫藝術的巨大魅力;另一個陣營則將注意力轉移到了繪畫藝術本身,他們發現了藝術的自主性,認為藝術作品是獨立自足的,是一個自身封閉的系統,與其自身以外的世界沒有關系。這種認識在近代起始于康德的美學,隨后又得到了進一步的發展,它們幻想著通過回歸到藝術作品本身來尋得藝術作品的令人著迷的魅力。在了解了以上兩個陣營的一些觀點之后,我個人覺得他們有一個共同點,那就是繪畫藝術是運動的,而不是靜止的。

當然,這種“運動”是一種隱含在繪畫作品的內容與形式之中的傾向,是繪畫給人造成的一種視錯覺,而不是說繪畫作品本身會動,否則,世間便沒有相對靜止的事物了。那么,繪畫的內容與形式當中所隱含的“運動”是如何實現的呢?

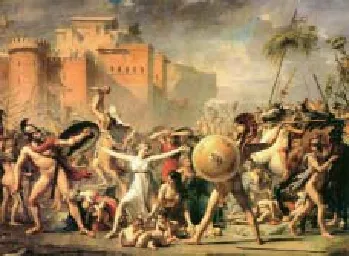

我們認為,它是通過觀賞者的心理聯想和繪畫本身的構圖形式來實現的。一幅畫掛在墻上,如果沒有人看它,那么它就是靜止的;如果有人用眼睛去看它,那么它便不再靜止了,它開始運動了。試著發揮一下我們的想象力,假如我們的眼睛就是一個攝影鏡頭,當我們面對一幅畫的時候,鏡頭可以不斷地向前移動,可以穿透畫布的表面而進入到畫中,這時候鏡頭在運動,畫中的一切也在運動。鏡頭停留在屋中,它的正前方是一扇打開的窗戶,窗外正對著的是一望無際的大海,或許是離得太近的緣故,海風吹得窗簾不停地搖擺。鏡頭開始向窗外慢慢地移去,它的視野變得越來越開闊,終于,它穿過窗子而到達了窗外,于是,整個海景便展現在它的面前了。它隨意地移動,拍攝下了藍天白云,拍攝下了海面上游動的帆船,也拍攝下了遠處零零散散的海島。海岸的沙灘上,各色男男女女有的在洗著日光浴,有的在玩沙灘排球,小孩子們則在堆沙丘,挖貝殼。由此,畫布上的一切都是運動的了,而不像它原先所呈現的那樣是靜止的。讓我們再次跟隨著鏡頭一起進入大衛的《薩賓婦女的調停》(圖1)這幅畫,攝影鏡頭在混亂的戰爭場面中不斷地移動,它改變著速度,改變著方向,改變著位置,改變著視角,它記錄下了兩軍交戰的情景。城堡身置戰火之中,空中萬箭交叉飛過,直達征戰在地面上的士兵的體內,接著,他們便一個個地倒了下去,地面上血流成河。正當這時,我們的鏡頭發現了在混亂的交戰人群中,在鐺鐺的兵器碰撞聲中,一些勇敢的婦女沖了出來,其中,一個身著白色連衣裙的婦女擋在了兩軍統帥的中

間,分別向雙方伸直了兩臂,示意他們停止戰爭!但誰會聽她的呢?敵對雙方的士兵們繼續相互廝殺著。地面上幾個赤身裸體的小孩兒正爬來爬去地在一起嬉戲玩耍,毫無懼怕的樣子,大概他們不知道大人們正在干什么吧。一場血腥的戰爭,它正在發生著,連箭頭都時不時地從鏡頭前飛過,廝殺聲、哭喊聲和呻吟聲不絕于耳。誰又能說這一切都是靜止的呢?“雖然繪畫基本上是一種空間藝術,它也包括一種時間因素,即‘逼真的現在’,行動或活動的一瞬間。”[2]221通過以上的拍攝過程,時間已經被大大地延長了,繪畫不再是僅僅展現“行動或活動的一瞬間”,因為一瞬間代表著死亡,繪畫所要展現的是延續著的生命力、運動著的生命力。

圖1 《薩賓婦女的調停》 雅克·路易·大衛

圖2 《婚禮》 戈雅

二、觀賞過程中的心理聯想

在觀賞一幅繪畫作品的時候,我們自然而然地會產生一系列的心理聯想活動,而這些心理聯想活動又會讓我們傾向于把繪畫作品看成是一種動態的呈現,而非靜態的描繪,如此,才能夠推動作品意義的不斷產生。由此可見,心理聯想在我們觀賞繪畫作品的過程中發揮著至關重要的作用,在一定程度上,我們甚至可以說繪畫藝術的魅力正是在于它可以引起我們豐富的聯想。當我們在欣賞一幅畫的時候,如果這幅畫上畫了幾棵竹子,那么我們立刻會聯想到人的品行節操;如果這幅畫上花了一株盛開的梅花,那么我們又會聯想到人的堅貞不屈的品格。于是,我們便喜歡上了這些畫,盡管它們看上去并不“逼真”。

在某種程度上,可以說是畫外的東西幫助繪畫吸引了我們,而這個時候,繪畫本身變成了一些表征的符號與形象。當人們看畫的時候,這些符號與形象通過喚起人們的聯想來指向畫以外的世界,并賦予這個視覺感知的世界以意義。如斯圖爾特?霍爾所言:“各種視覺符號與形象,甚至在它們與其指稱的事物有著嚴格相似性時,也仍然是符號;它們含有意義并因而必須被解釋。”[3]19文本的意義只有在觀看者的解釋中才能實現。解釋活動是觀看者運用語言對藝術符號進行解碼的過程。“我們通過語言‘理解’事物,生產和交流意義。我們只有通過共同進入語言才能共享意義。”[3]1由此可見,語言與意義之間有著不可分割的緊密聯系。在很多時候,如果僅僅是看的話,我們未必喜歡一幅被冠以杰作或偉大之名的繪畫。但是,經過批評家和理論家們的解釋之后,我們會頓悟式地“發現”了它的魅力。我們不禁要問,到底是繪畫本身的視覺效果吸引著我們?還是語言闡釋的意義吸引著我們?如果是后者,那么當我們在看一幅畫的時候,我們就要聯想到其背后的意義,聯想到作品所描繪的歷史背景、作品誕生的社會環境和畫家的意圖。總之,就要聯想到我們大腦中原先已儲備的歷史知識,并據其對藝術品進行解釋。在解釋的過程中,我們還要聯想到合適的語言來加以組織、加以論證,以使論述能夠具有說服力。從看到畫上的符號和形象到聯想到歷史的語境,再到用合適的語言來對看到的符號和形象加以解釋,這是一種不斷把圖畫轉化為語言的符號化過程,或者說,是一種不斷重新編碼賦予藝術以意義的過程。杰作的魅力在于,它具有無限衍義的不確定性。

讓我們把目光轉移到西班牙畫家戈雅的《婚禮》(圖2)。表面上看,它并沒有過于出眾之處,它靜止在那里。但是,當我們結合藝術史的知識和藝術理論的氛圍,結合文本的具體語境來理解時,這幅畫就變得有意思了,它運動了,放射出了光芒。男女兩性之間的金錢關系和虛假愛情最好地詮釋了這幅畫的主題,“隊伍從童稚小孩(左邊的孩子所代表的)到耄耋老人的排列方式,暗指人類必然死亡,同時也暗示了他們對財產占有的空無”[4]144。畫中的弧形橋又可以讓我們聯想到10世紀時人們所印制的通俗插圖畫中在弧形的畫面中進行白日審判這樣的場景。通過這些聯想,我們將作品隱含的意義用語言表述了出來。如此一來,這幅畫變得更加具有吸引力了。整幅畫上的形象頓時運動了起來,我們看到了正在進行婚禮的新郎與新娘那木然的表情和不斷保持著的距離,使人感到男女兩性婚姻關系的虛假和充滿了交易的色彩;看到了一個小孩從畫的左邊慢慢地走到了畫的右邊,從

小孩慢慢地變成了老頭,不禁慨嘆人生的短暫與虛無;看到了畫面背景中不斷升起的弧形橋,讓我們意識到了這一天終究會來臨。至于這些意義到底是在畫中還是在畫外其實仍然是個問題,有人說盡管我們的解釋是以作品本身為依據的,但一旦我們開始解釋,就不可避免地要走向畫外,因為“人是世界中的人,因此,他的表達就不僅是出自他的內在自我”[5]378。所以我們不僅要發掘藝術家創作藝術品的動機和意圖,還要考察藝術家的生活和藝術品的誕生所處的時代背景與社會環境。與此同時,我們開始了理性思考,開始了對作品所涉及的歷史知識的聯想,開始了聯想到合適的語言來對作品進行理解和解釋。這部分回應了“創造性誤讀”的意義,因為語言解釋需要豐富的聯想,需要聯想到歷史的語境,需要聯想到畫家的思想與生活,也需要聯想到其他藝術理論家與批評家的觀點與看法,否則,語言解釋的進行是無法想象的。

圖3 《星夜》 凡·高

三、繪畫自身的構圖形式

繪畫中的運動還隱含在繪畫自身的構圖形式以及形式的組合關系中。一幅堪稱杰作的藝術品,其線條和色彩的組合本身便可以深深地打動我們,從而激發出我們的審美情感。如果我們想要為這種說法尋找根據的話,那么我們自然而然地便會聯想到克萊夫?貝爾的審美假設:“‘有意味的形式’是藝術作品的本質屬性。”[6]8何謂“有意味的形式”?克萊夫?貝爾認為:“在每件作品中,以某種獨特的方式組合起來的線條和色彩、特定的形式和形式關系激發了我們的審美情感。我把線條和顏色的這些組合和關系,以及這些在審美上打動人的形式稱作‘有意味的形式’,它就是所有視覺藝術作品所具有的那種共性。”[6]4

當我們第一眼看到一幅畫的時候,占據我們整個視覺和心靈的一定是畫上的那些色彩與線條,我們的眼球在跟著色彩與線條的運動而運動,我們的心靈也在跟著色彩與線條的運動而運動。這時,我們忘記了整個現實世界,忘記了周圍的一切,也忘記了我們是誰。藝術杰作的巨大吸引力也正在于此。讓我們試著分析凡?高的《星夜》(圖3)這幅名作,看看到底是什么吸引著我們。第一眼望去,我們便看到了一片朦朧的色彩組合,以藍色調為主,而且色彩濃淡相間,整體上給人一種正在不斷運動和變化的感覺。天空的繁星和月亮所發出的淡黃色光芒雖然想要極力地穿透夜空的陰暗,但是它們的一切努力都是徒勞的,只能維持著極有限的區域,甚至一不小心便有可能被淹沒在浩渺的宇宙當中。天空中的一切都在運動著,大氣在不斷地流動,月光和星光忽大忽小,而這些都是通過色彩的變化表現出來的。在畫面的靠左的位置上,我們看到了一個高高矗立的黑色的物體,向上直穿夜空,它的輪廓線是很清晰的,形狀像是一座非常陡峭的山峰,山峰的黑色與夜空的藍色形成了一對組合,共同加重了整幅畫的陰沉的氣氛,使人看了會感到很憂郁。整幅畫的線條并不是很突出和明顯,表面上看來,它似乎在配合色彩的運動與變化,但我個人覺得實際情況并不僅僅如此,線條與色彩在這幅畫中有著同等的重要性,正是它們的巧妙組合才使得我們用審美的眼光來看待它,才喚起了我們的審美情感。仔細看這幅畫,它的線條彎彎曲曲極富動感,好像人的神經一樣突然就變得緊張起來,只用一些簡單的線條便勾勒出了一個躁動不安的星空,讓我們感覺不到絲毫的寧靜。光看線條已經如此,再加上色彩那就更加具有表現力了,我們平靜的呼吸隨著線條與色彩的運動而變得急促,我們平靜的心緒隨著線條與色彩的運動而變得躁動不安,我們的整個身心隨著線條與色彩的運動而運動,并全身心地投入其中,此時,我們的眼中和心中只有線條、色彩和形象。

通過回歸到繪畫藝術自身的構圖形式,我們找到了繪畫藝術的自主性以及自身存在的合法性,它不再依附于其自身以外的意義世界,它自身就是獨立自主的,它的線條、色彩和形象本身就構成了一個獨立的有意義系統,它可以自己言說自己,自己表達自己,自己為自己尋找存在的根據。形式主義批評家的看法為我們更好地觀看、認識、理解和欣賞藝術作品提供了一個獨特的視角,讓我們將目光從直奔藝術作品的主題轉移到藝術作品自身的構圖形式上,從而去感受其形式當中所隱含的運動,進而去感受生命力自身的運動。正如哲學家恩斯特?卡西爾所說的那樣:“藝術作品的靜謐乃是動態的靜謐而非靜態的靜謐。藝術使我們看到的是人的靈魂最深沉和最多樣化的運動。”[7]189我想這也應該是繪畫藝術為什么能夠具有如此巨大魅力的一個原因吧。

[1](英)E?H?岡布里奇.藝術與幻覺[M].盧曉華,等,譯.北京:工人出版社,1988.

[2](美)H.帕克.美學原理[M].張今,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2001.

[3](英)斯圖爾特?霍爾.表征:文化表象與意指實踐[M].徐亮,陸興華,譯.北京:商務印書館,2003.

[4](美)詹妮?湯姆林森.從格里柯到戈雅[M].鄧文華,譯.北京:中國建筑工業出版社,2004.

[5]王魯湘,等.西方學者眼中的西方現代美學[M].北京:北京大學出版社,1987.

[6](英)克萊夫?貝爾.藝術[M].薛華,譯.南京:江蘇教育出版社,2005.

[7](德)恩斯特?卡西爾.人論[M].甘陽,譯.上海:上海譯文出版社,1985.

J20

A

胡深,南京大學藝術研究院藝術學理論專業研究生。