生態農村物流基地建設研究——以四川省宜賓縣為例

趙素霞,李忠鵬,燕鵬飛 ZHAO Su-xia ,LI Zhong-peng ,YAN Peng-fei

(1.四川交通職業技術學院交通運輸研究所,四川 成都 610031;2.四川省社會科學院產業經濟研究所,四川 成都 610071;3.西南交通大學 交通運輸與物流學院,四川 成都 610031)

(1.Transportation Research Institute,Sichuan Vocational and Technical College of Communications,Chengdu 610031,China;2.Industrial Economy Research Institute,Sichuan Academy of Social Sciences,Chengdu 610071,China;3.School of Transportation and Logistics,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,China)

農村是整個社會的基礎,構建社會主義和諧社會必須首先實現農村的生態文明建設,生態農村建設是實現一切社會可持續發展的必要條件。生態農村的本質是農村的全面生態化發展,它以農民為核心,以農業及其衍生產業為基礎,以整個農村為具體對象,遵循遵照“整體、協調、循環、共生”的原則,通過對農村自然—經濟—社會復合系統結構調整與功能整合,促進生產、生活、生態有機統一,從而實現強農業、富農民、美農村的目標。根據2014年中共中央、國務院《關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》所提出的“完善國家糧食安全保障體系、強化農業支持保護制度、建立農業可持續發展長效機制”的政策要求,本文以四川省宜賓縣為例,通過對生態農村物流基地建設的研究,探討建設生態農村、實現農村可持續發展所必需的后勤保障和動力支持。

1 生態農村建設和農村物流發展的關系

生態農村是實現農村可持續健康發展和農村社會經濟、生態協調發展的理想模式,現實條件下的生態農村建設需因地制宜,循序漸進,根據不同的自然資源、經濟發展水平、區位優勢、社會文化環境具有不同的建設內容。生態農村建設應以和諧、可持續發展為核心理念,以生態農業、生態旅游、生態工業園區等生態產業建設為經濟發展主導,引入生態工程技術,宣揚生態文明意識,實現安定祥和、生態文明的農村生活。根據日美等發達國家新農村建設的經驗,生態農村建設離不開高度發達和完善的農村物流服務體系的支撐和保駕護航。

農村物流泛指農村地域上包涵有三次產業在內的有關對其生產、交換、分配及消費等環節所涉及所有“物”空間位移的總稱,從內涵和外延上講,農村物流不同于農產品物流和農業物流,它囊括了農村一切經濟活動所涉及的物流職能。具體來講,它既包括農村第一產業的農業物流,又包括農村的鄉鎮制造加工、建筑等第二產業所需要的物流活動,還涵蓋了農村第三產業所需的物流服務活動。可以說,農村物流是鄉村區域經濟發展的重要執行載體。

以生態農村建設和轉變農村經濟發展方式的精神為指導,科學發展農村物流,以可持續發展的理念來對待農村物流的整體布局,既要避免物流設施設備的無序規劃而導致的重復建設,還要兼顧農村、農業和農產品物流的一體化發展,更要將農村物流與城市物流融為一體,以實現無縫對接。生態農村建設和農村物流的關系如圖1所示。

通過建立綠色、可持續發展的農村物流體系,縮短經濟聯系空間,有利于開展現代貿易,帶動農村產業結構調整與升級,促進能量轉化、物質循環,增加就業機會和提高農民收入等,進而帶動農村基礎設施建設和生態環境建設,促進相關技術的改進和革新,帶動高效的農業社會化服務體系的建設和完善,最終形成新型和諧的生態農村。對此,生態農村建設對物流發展提出了一定要求:

(1)生產功能是其生態農村最基本的功能,是推動生態農村發展的內在動力,是農村與城市進行物質、信息、能量交換的基礎。農村物流和城市物流一樣,需要先進的設施設備、現代信息技術、物聯網技術、高效的組織模式將農產品、農副產品及其它產品向內部和外界進行流通,取得經濟回報,用于推動生態農村系統內的發展建設。

(2)生活功能即是為農村居民提供適宜的生活空間,農村物流要提供方便快捷、開放有序的物流服務,有效降低交易費用,繁榮農村經濟,促進農民增收,以滿足生態農村居民舒適便捷的生活方式。否則,低效無序的農村物流服務體系不僅會阻礙生態農村建設,更會成為社會物流的短板,影響整個社會的可持續健康發展。

(3)生態功能即是保障農村生態安全,提供生態服務的功能。農村地區面積廣闊、人口眾多,對生態環境的影響力度非常巨大,可以說,沒有農村的生態安全就沒有國家的生態安全。農村物流系統在輸送人類生存必需的食物、醫藥及工農業生產物質的同時,也要維持人類賴以生存和發展的自然環境,“綠色環保”始終是農村物流發展的主旋律。

圖1 生態農村建設和農村物流的關系

2 宜賓縣生態農村建設的物流需求分析

宜賓縣位于四川盆地南緣,地處金沙江、岷江下游和長江上游“金三角”地區。全縣幅員面積約3 000 平方公里,是宜賓市農業大縣,農業和旅游資源豐富,素有“全國天然油樟基地”和“百里特色水果長廊”之美譽;糧油、生豬、肉兔、林竹、蔬菜五大農業特色產業也在不斷壯大;具有“百里翠湖”越溪河省級旅游風景區,和譽為“西南半壁”的石城山省級森林公園和古戰場遺跡等自然景觀和人文景觀;新能源工業、機械電子制造、酒業、食品加工業也在逐步發展壯大。宜賓縣生態農村建設愿景是:以農民利益為首位,以安全食品的生產和加工為發展戰略,重點發展生態農業和生態旅游業,打造美麗、富有人文生態氣息的鄉村環境。

2.1 宜賓縣農村物流發展優勢分析

宜賓縣以建設生態農村為契機,農村物流發展優勢顯著。

(1)交通區位優勢明顯。宜賓縣地處川渝滇黔的腹地,金沙江、岷江兩江穿境而過,重慶港、樂山港、宜賓港、水富港、瀘州港環繞四周,成貴高鐵、連接周邊各地市的高速公路、菜壩機場、五糧液機場等重大交通基建網日趨豐富。立體交通體系的完善將大力助推西南四省市的區域協同與產業一體化發展,最終促進長江上游川渝滇黔地區全面小康社會的建設。

(2)商貿物流發展基礎較好、潛力較大。宜賓縣地處川滇交界處,兩江兩河流域岸線資源發達,柏溪鎮、觀音鎮、蕨溪鎮、橫江鎮、白花鎮等區域中心均為重要的商貿物流中心,縣城鎮和鄉村商貿體系日趨完善。隨著宜賓縣長江經濟帶戰略推進,必將加強各類資源要素在區域間的快速流通,現代立體交通廊道的構筑必將支撐起發達的現代物流網絡體系。

(3)宜賓縣農業發達,農產品豐富,農副產品加工點多,深加工基地體系日益完善,必將推動以農產品供產銷為中心的信息綜合服務電子商務平臺建設,極大推動電商服務業的加速增長。此外,教育和醫療資源在宜賓市各區縣中優勢明顯,必將從根本上促進諸多現代生產性服務業的快速發展。

2.2 宜賓縣農村物流存在問題分析

雖然宜賓縣物流設施數量在不斷增加,結構也在不斷優化,然而農村物流領域仍然存在諸多急需解決的矛盾與問題:

(1)農村物流設施無序設置、重復建設。農產品市場體系不健全,各級農貿市場總體數量不足,布局不合理,功能配套不夠,市場間聯系不緊密。一些市場存在地方保護,統一開放、競爭有序的農產品市場體系尚未形成。從而導致物流設施的無序設置、重復建設嚴重,無法實現物流服務的規模化、集約化發展,已建的物流中心功能分區不協調,影響了物流運作效率。

(2)農村物流需要現代化的組織管理技術。宜賓縣農用生產資料的需求和蓮藕、茶果等農產品的供給呈現季節性特征,其相關的物流需求時間也存在非均衡性,決定了宜賓縣農村物流需求具有較強的季節性。與此同時,農村物流服務對象涉及廣大農戶和城鎮居民,物流需求規模小,需求分散、零碎,但因其同質性特征,可以通過協調社會整體資源,運用現代化組織管理方式,整合物流業務,發揮規模經濟優勢,推動農村物流的集約化進程。此外,生態農村的物流流向(圖2)同樣決定了農村物流急需現代運輸組織和信息技術,因為農用生產資料、日用消費品和農產品、農副特色產品的運輸、儲運條件相差較大,難以利用同樣的物流設施實現物流運作,運輸車輛返空現象十分嚴重,造成物流資源的很大浪費。

(3)物流基礎平臺建設明顯不足。宜賓縣鐵路、公路建設雖然具有一定的基礎,但運輸配套設施建設明顯滯后,尚未完全形成輻射范圍廣、運轉便捷高效的立體交通體系,更未建立現代物流所必需的網絡信息平臺和物流基地。由于經濟發展相對落后,物流基礎設施薄弱,生鮮農產品冷鏈運輸設施設備缺乏,物流信息化程度低,市場信息服務不到位,導致農產品產銷銜接不暢,產后損失較大。加之物流成本居高不下,制約了農業發展和農民增收,阻礙了生態農村的發展。因此,宜賓縣物流基礎設施設備和信息技術亟待加強與完善。

(4)商貿物流產業化程度低。宜賓縣大多數商業網點仍以傳統小型商業業態為主,規模小、檔次低,大型綜合超市、大中型專業店、各類高端品牌專業店、旅游特色店等比較匱乏,沒有知名的大中型商業綜合體,連鎖經營等新型業態缺乏。

(5)物流供給主體發育不全,高水平物流人才極度缺乏。宜賓縣很多農林產品都需要控制適當的溫度和濕度,一些農副產品在運輸和儲存等物流過程亦有特殊的要求,這些特性需要專業化程度較高的物流企業和具有高水平的物流人才。據了解,宜賓縣物流企業不足百家,企業現代化程度低,農村物流環節上的人才缺口頗為嚴重。二是物流主體規模較小,組織化程度較低,競爭力不強。

圖2 生態農村物流流向

3 宜賓縣生態農村物流基地建設思路

農村物流作為生態農村建設的依托和保障,各國均給予了高度重視。美國為發展農村物流的農業合作經濟組織和日本的農業協同組合,不僅是農業生產的組織者,也是農村物流的主要組織者和運營者,他們利用組織的系統優勢和擁有冷藏、加工、運輸、信息網絡等一體化、現代化的優勢,將農產品集中統一銷售。使農民獲取了規模效益和成本效益。日本農協還直接參加或組織農產品批發市場、生鮮食品配送中心等,同時建立自己的加工設施,不僅獲取了農畜產品的附加價值,又能加快產品的流通速度。日美兩個組織的做法不僅推進了農業生產的專業化,還推動了農村物流的專業化,一方面節約了農民的物流成本,另一方面提高了整體物流效率。日美在農村物流體系規劃和建設中表現出了很強的戰略性和系統性,可以歸納為以下幾個特征:

(1)物流中心選址臨近產地;

(2)物流基礎設施配套合理;

(3)配送中心成為市場與零售商之間的中轉站;

(4)電子平臺的搭建是發展方向。

與發達國家相比,宜賓縣物流發展水平低的重要原因就是需求過于分散且網絡節點設置不合理。針對宜賓縣農村物流發展的突出問題,當前加強農村物流服務體系建設應重點把握完善農產品市場體系、加強物流基地建設、培育壯大物流主體這幾個方面。首先,整合農村物流資源,以“三個三”工作思路搭建農村物流體系:(1)“三級架構”,即城鄉物流園區、鄉鎮物流基地、村級物流點;(2)“三網融合”,即農村物流網、農村客運線網、農村郵政網點;(3)“三站合一”,即農村客運站、農村物流站、農村公路養護站。其次,重視信息化建設,構建農村物流信息網絡。最后,開通物流班線,構建配送網絡。

為此,本文在對縣域農林生態產業生產布局及周邊社會、經濟環境充分調研分析的基礎上,重點探討物流節點的合理布局,科學構建農村物流網絡,而對農村鄉鎮物流基地的科學選址,則是本文研究宜賓縣生態農村物流基地建設的重中之重。

4 宜賓縣生態農村物流基地選址決策

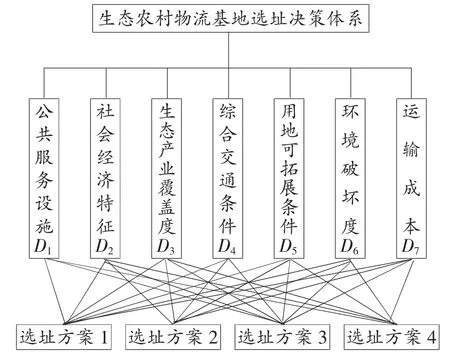

4.1 農村物流基地選址決策指標體系的構建

根據選址決策指標的選取要遵循的原則,結合日、美發達國家的經驗和前人研究成果,本文從宜賓縣鄉鎮農村的自然條件、社會經濟條件和綜合技術條件三大領域綜合篩選,選取現有公共服務設施、社會經濟特征、生態產業覆蓋度、綜合交通條件、用地可拓展條件、環境破壞度和運輸成本等七個決策指標。其中,社會經濟特征采用當地GDP 度量,產業覆蓋度采用以備選方案為中心、20 公里為半徑所覆蓋的主要生態農業規模,環境破壞度的量化根據生態學專家綜合打分給出。建立圖3 的宜賓縣生態農村物流基地選址決策指標體系。

根據宜賓縣農林布局和生態產業規劃,通過與當地政府的交流和意見反饋,和幾位生態農學專家和產業經濟學專家進行評選,初步產生了4 個備選地址,依次為:白花鎮、觀音鎮、蕨溪鎮和泥溪鎮,分別用v1,v2,v3,v4表示,如圖4 所示。現利用多目標格序決策方法對幾個選址方案進行評選,以供有關部門參考選擇。

圖3 宜賓縣生態農村物流基地選址決策指標體系

圖4 宜賓縣生態農村物流基地備選點分布圖

4.2 生態農村物流基地選址的格序決策過程

4.2.1 生態農村物流基地選址方案指標評測矩陣

設農村物流基地選址決策方案數為m,決策指標數為n,農村物流基地選址決策方案指標評測矩陣為:

式中:pij為方案Gi相對指標Dj的評價值。

4.2.2 指標的無量綱化處理

因決策指標的單位不統一,需要將指標原始數據進行無量綱化處理。首先將選址方案評價指標進行歸類整理,劃分為正向指標集、負向指標集、適中型指標集,負向指標集包括環境破壞度(D6)、運輸成本(D7),其余均為正向性指標;然后對正負向指標進行無量綱化處理,處理方法參見文獻[1],選址方案指標值經歸一化處理后得到表1。

表1 宜賓縣生態農村物流基地選址方案指標值

4.2.3 權重的確定

常用的指標權重確定方法分為主觀判斷和客觀分析,二者各有利弊,為避免失之偏頗,本文運用組合權重法將主觀權重和客觀權重綜合運算,以下對總權重的確定過程予以詳細闡述:

(1)客觀離散度權的確定

λj)表示在第j 個評價指標下,所有評價方案的總離差即:

根據離差最大化確定權重的原理,評價指標的權重應該使所有評價指標的總離差最大,即使)最大。構造目標規劃:

(2)主觀重要度權的確定

將專家打分值運用AHP層次分析法進行處理,得到主觀權向量為:

(3)總權重的合成

因考慮某項指標的總權重應與主觀權重和客觀權重相關,定義總權重向量為:W=(w1,w2,…,wm),其中:

宜賓縣生態農村物流基地選址方案指標權重的確定中主觀權重采用層次分析法得出,客觀權重及綜合權重運用公式(5)和公式(6),并結合表1 中相關指標數據求得,評價體系整體權重見表2。

表2 宜賓縣生態農村物流基地選址方案評價指標權重值

4.2.4 決策矩陣的計算

運用公式(7),結合表1 和表2 中數據,經MTALAB 編程計算得系統決策矩陣,見表3。

表3 宜賓縣生態農村物流基地選址方案決策矩陣

4.2.5 綜合差異值的計算及方案排序

根據格序理論可得正負理想解分別為:

可得正負理想解間歐氏距離為:

則方案i 與正負理想解間歐氏距離為:

定義方案i 的綜合差異值[2]為:

其中:q 為樂觀系數(0<q<1),可由專家依據經驗給出,依據方案貼近度Li(i=1,2,…,m)的大小,可對選址方案予以優劣排序。

結合表3,由公式(8)和公式(9)解得正負理想解后,代入公式(10)得正負理想解間歐氏距離0.107534。結合式(11)、(12)求得各方案與正負理想解間歐氏距離,為避免過分樂觀或過分悲觀,折衷取樂觀系數q 為0.5,代入式(13)計算各方案綜合差異值,整體計算結果見表4。

基于綜合差異值的計算結果,對宜賓縣生態農村物流基地選址方案從優到差排序為方案4、方案2、方案1 和方案3,但方案4 與其它方案的優勢并不是十分突出,這也和四個選址方案的區位交通、經濟條件、產業結構相仿有關,不過這也恰恰論證了在選址條件十分接近而無法依據經驗做出選擇的情況下,格序決策方法所突顯的優越性。

根據選址決策結果,建議在泥溪—古柏之間建設一座生態產業物流基地,抓住岷江經濟帶發展契機,高效銜接縣域物流園區,提升整合傳統物流通道,充分利用高速公路、成貴高鐵、岷江航道、宜賓機場、五糧液機場等綜合交通優勢,構建“物流需求—物流商務平臺—物流集團公司—物流子公司—物流資源—物流派送”的訂單式一條龍無縫鏈接模式,提升物流技術管理效率和服務水平。此外,通過農村物流“三個三”建設,加強農村物聯網配套發展,搭建物流綜合服務平臺,強化人才培育與引進,為宜賓縣文、農、旅、加工、貿易五位一體的生態產業發展提供物流支持。

5 結束語

生態農村物流基地建設是建立農業可持續發展的長效機制和構建新型農業經營體系的重要舉措。既然生態農村在空間上和生態城市遙相呼應,在時間上與生態城市同步發展和齊頭并進,那么孤立地談農村物流的發展顯然是非常片面的,生態農村發展中的農村物流體系必須與城市物流體系一并納入整個社會物流產業經濟發展方式的轉變當中,農村物流與城市物流需實現“雙管齊下、協同并進”的戰略。

生態農村物流基地建設應首先打破城鄉二元結構,將農村物流基地規劃納入城鄉建設范疇,實施城鄉物流互動發展,加快城鄉物流一體化進程;其次,生態農村物流基地建設還要立足于農村經濟發展的實際,以農貿市場、農村超市網點、鄉鎮客運站點為依托,組建綠色運輸車隊、構建物流信息平臺,形成初具規模的農村物流體系;第三,生態農村物流基地建設還要牢牢把握深化農村改革的時代機遇,以物流基地為中心,借助信息技術和物聯網技術的發展,鼓勵城鄉“聯姻”,構建生產資料供應商+物流公司+農戶+加工企業+銷售商+金融機構的網絡系統。最后,推動城市工商資本“上山下鄉”,對接農村資源,開拓農村市場,形成農貿產品的連鎖經營業態,引導生態農產品物流主體的發展壯大。總之,農村物流發展必須以城市為后盾,以縣城為連接點,以農村鄉鎮各種經濟組織為基礎,多渠道開辟農村專業化、規模化、多樣化、現代化的產業領域,實現“人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流”,使生態農村成為全面建成小康社會的基石。

[1]李學工.轉變農村物流經濟發展方式的十大關系——基于生態文明建設背景下[J].蔬菜,2014(9):1-4.

[2]尹石磊.現代農村生態物流研究[D].武漢:華中科技大學(碩士學位論文),2007.

[3]呂玉花.新農村建設中的農產品物流問題研究[J].中國流通經濟,2008(3):20-22.

[4]趙萌,等.我國農村物流發展戰略探究[J].中國流通經濟,2012(11):31-35.

[5]朱慧杰,等.系統論視角下生態農村建設的思考[J].安徽農業科學,2011(14):8548-8549.

[6]王新利.中國農村物流[M].北京:中國農業出版社,2005.

[7]高鵬凌.四川省新型城鎮化進程中的物流體系構建與規劃[D].成都:西南交通大學(碩士學位論文),2012.

[8]郭耀煌.格序決策[M].上海:上海科學技術出版社,2003.