西部農產品冷鏈物流網絡建設研究

李 敏 (西安鐵路職業技術學院,陜西 西安710014)

LI Min (Xi'an Railway Vocational and Technical Institute, Xi'an 710014, China)

我國西部地區具有豐富的農業資源,產量在全國占有較大比例,西部農產品蘊藏著巨大的市場前景,近些年隨著西部經濟的不斷發展,國家加大了對西部物流的投入,但是由于西部農產品物流基礎薄弱,冷鏈物流不完善,造成了農產品的大量浪費,導致西部農產品運輸半徑過小,價格持續上漲。據統計我國由于冷鏈問題造成每年約有1 200 萬噸水果和13 000 萬噸蔬菜浪費,總值至少在100 億美元,解決西部農產品冷鏈物流存在的問題,尋求西部農產品冷鏈物流發展是我國西部地區農產品發展的一個難點。

1 西部農產品冷鏈物流發展現狀

近年來西部農產品的物流現代化雖有一定程度的發展,但是仍然處在起步階段,現代化物流的觀念陳舊,物流服務水平較低,與東部地區相比發展相對緩慢。同時西部地區具有冷鏈物流能力的企業數量也遠遠小于東部地區,大多數企業只能提供當前或分段的冷鏈物流服務,并不能形成完整的冷鏈物流鏈。

其次,冷鏈物流在整個物流產業中的比重過小,導致農產品冷鏈物流供給不足。以陜西果品為例,《陜西省果業發展統計公報》的數據顯示,2010 年陜西主要水果的產量達到了1 201.26 萬噸,2011 年陜西省水果種植面積114.27 萬公頃,總產量達1 420 萬噸,居全國第一,再加上其他各種特色農產品,可以說冷鏈物流的需求十分旺盛。全省現有冷庫容量160 萬噸,其中果蔬冷藏庫344 個,儲藏能力140 萬噸,氣調庫47 個,儲藏能力28 萬噸,冷藏車約200 輛。初步估計,陜西目前未經冷鏈物流的果品約占80%,流通腐損率按25%來計算,僅2010 年,陜西主要鮮果在流通中的損失價值接近70 億元,占當年全省主要果品銷售價值的7%左右。

另外,西部地區的冷鏈物流基礎薄弱,基礎設施建設滯后,很多冷庫是建于20 世紀50 年代末至70 年代初,冷庫保溫性能差,設備陳舊,庫區布局不合理,溫度控制不嚴,冷鏈存儲優勢不明顯,反而由于冷氣的外泄,電能的浪費,增加了冷鏈物流的成本,導致農戶在物流環節不愿意采用冷鏈方式,制約了冷鏈物流的發展。

2 西部農產品冷鏈物流問題的癥結

2.1 運輸方面

運輸網絡不通暢,中間環節的銜接不連續,銜接等待時間過長,一方面無法實現真正的全程冷鏈運輸,另一方面也增加了冷鏈成本的支出,在等待過程中車輛必須不斷打冷,油耗通常會增加20%左右。而且物流行業對于冷鏈運輸的行業標準不規范,監管制度不健全,使得一些企業為了節省成本自行用普通車輛或改裝車輛來替代冷藏車輛開展冷鏈運輸,導致貨物運輸過程中溫度達不到標準,這一情況在短途運輸中尤為突出,約占到了冷鏈運輸的80%。

另外,很多小型物流公司為了壓低運輸成本,從而降低運價,并沒有對運輸全程進行溫度控制,甚至于不進行冷藏運輸,只在運輸端點進行短暫冷凍,導致貨物損耗增加。而且在運輸銜接環節,很多的貨物沒有進行預冷直接裝車,使農作物在運輸過程中由于自身呼吸作用導致溫度上升,難以達到冷鏈要求。

2.2 配送方面

首先配送水平不高,配送企業的質量安全意識淡漠,僅僅強調貨物到貨,忽視了農產品對溫度的要求。現有的生鮮農產品配送企業大多數是果蔬批發的個體戶或經紀人,自身對貨品溫控常識缺乏,為了追求短期低成本,人為回避農作物的冷鏈問題,根據農業部門的測算,農產品的產后損失率在我國高達15%~25%,西部地區更加嚴重,而美國等發達國家僅為1.7%~5%。

另外,農產品的采購特點是批量少、環節多,拉長了物流鏈條的長度,無法利用規模效用降低成本,而且企業個體零散,很難單獨承擔冷鏈物流所需的高投入,制約了冷鏈配送基礎設施的建設。

在農產品接收環節,由于消費者對農產品溫度的要求不高,農產品在冷鏈配送交接過程中管理松懈,使很多農產品的保質時間縮短,甚至于品質發生變化,而在這一方面并沒有相關的管理監督機制進行制約。

3 國外農產品冷鏈物流的借鑒

3.1 完善農產品物流基礎設施

發達國家擁有便捷的交通運輸網絡,美國和日本的高速公路可以從農產品產地直接到達批發市場,縮短了農產品的運輸環節。機械化水平較高,擁有先進的保鮮設備,縮短了農產品的運輸周期,建立了先進的信息處理系統,實現了農產品從生產、加工、包裝、配送、銷售全物流過程的信息處理和實時跟蹤監控,實現了高效率、低成本的物流服務。擁有先進的預冷保險技術,降低了農作物在運輸過程中的損耗,保證了新鮮度。

3.2 發揮協會作用,提高農產品物流組織化、規模化和專業化程度

為了提高農產品交易水平,提升農產品的交易效率,國外成立了專門的組織來協助農產品物流工作,例如日本的農業協會、美國的行業協會等,這些組織的專業化水平高。在美國家庭農場可以將農產品交給行業協會,由行業協會統一聯系聯鎖商業企業,直接將農產品運至大賣場,采用集約化的方法規避冷鏈物流風險。在日本農戶也是先將農產品統一運至合作社,由合作社整體負責聯系加工企業加工并交付給聯鎖商業企業,通過聯鎖商業企業的零售店最終銷售給各個家庭。為了實現這種集約化的農產品物流方式,美國約有3 200 多家農業協會,為農戶提供農產品的信息服務,幫助農戶進行農產品加工、開拓銷售市場。日本在農業協會的農戶約達到97%,農業協會不僅為農戶提供銷售信息,還幫助農戶解決農產品銷售、運輸信息傳遞等問題。

3.3 建立健全農產品物流信息化網絡

發達國家的農產品物流具有較高的信息化水平。在日本客戶可以通過互聯網在網上訂購自己要買的物品,這種自動訂貨系統與全國主要批發市場進行聯網,大大提高了農產品的流通效率。通過信息技術建立電子虛擬的農產品冷鏈物流供應鏈管理系統,對各種貨物進行跟蹤、對冷藏車的使用進行動態監控,同時將全國的需求信息和遍布各地區的連鎖經營網絡聯結起來,確保物流信息快速可靠的傳遞。

4 西部農產品冷鏈網絡建設的構思

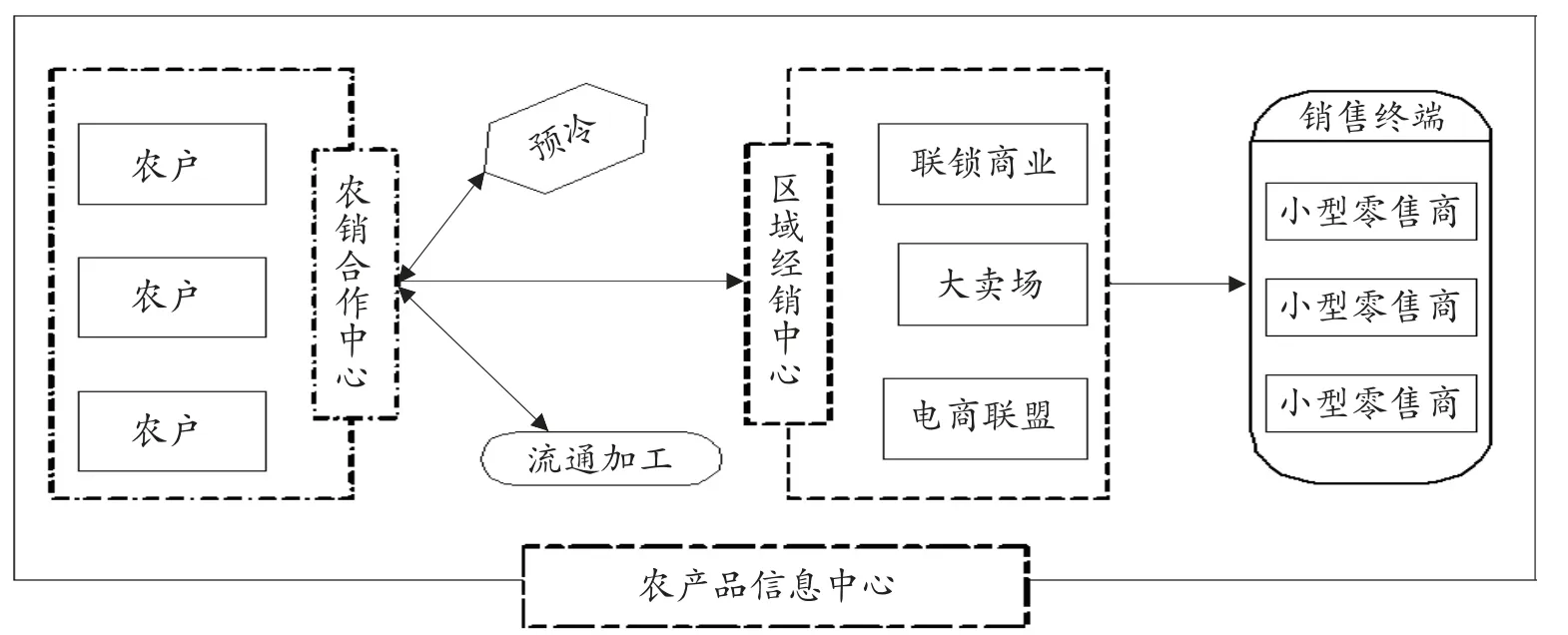

通過上述分析及借鑒國外經驗,要解決西部地區農產品冷鏈物流不暢的問題,只能通過集約端點,建立輸送網絡的方法來解決(如圖1 所示)。

圖1 農產品冷鏈物流網絡構思

5 西部農產品冷鏈物流網絡構思的解讀

首先,組織農戶形成農銷合作中心,全權負責農產品的產地銷售。合作中心由它的全體成員共同所有,目的是為成員謀取共同的經濟利益,由成員民主管理,成員根據其在合作中心所占的份額獲得最終受益。由于將零散的農戶進行了集中,零散農戶沒有能力建設的預冷設施及加工設施就可以由中心來建立。同時大批量地處理貨物實現了貨物集約化效益,也增加了農戶在整個冷鏈流程中的談判能力,最大化實現農戶利益。

其次,經過預冷處理和簡單加工的農產品經由冷鏈運輸企業運輸時,由于批量大,可以充分利用運能,從而降低冷鏈運輸企業的運營成本。從另一方面來說,沒有了零散農戶的分散型裝車,冷鏈流的流動速度會加快,減少冷鏈過程中不必要的損耗。

然后區域經銷中心根據各類型大賣場的具體需求進行區域配送,由于配送相對集中,可以實現大批量低頻率的配送目標,進一步控制貨損率。

最后,由大賣場對小型零售商進行目標性配貨,可以縮小配送半徑,盡管配貨數量較小,揀貨難度增加,但由于量小,目標配送點明確,造成的影響也在可控范圍內。

當然,這些設想的實現需要建立在快速的網絡反應基礎上。建立全覆蓋面的農產品信息中心,及時發布供求信息,并有針對性的進行信息傳遞,從產地到銷售地實行雙向對流,將預留貨品量和安全庫存量降低最低。而且全面的信息覆蓋使農產品物流的反應更加迅速,有助于冷鏈企業組織儲運方案,也有助于農戶及時掌握消費動向。

6 小 結

在農產品的流通過程中,前端的集約與后端的配送環節的成本占到了農產品成本的60%以上,適當規模的冷庫建設是農業商業合作互助組織實現農產品生產組織化、規模化的手段,農產品冷鏈物流集約化是實現農產品流通的高效率和低成本的必由之路。

[1] 張景良. 加快我國農產品物流發展的對策[J]. 物流經濟,2009(6):54-55.

[2] 毋慶剛. 我國冷鏈物流發展現狀與對策研究[J]. 中國流通經濟,2011(2):24-28.

[3] 陳麗華. 農產品冷鏈物流尋求突圍[Z]. 2011.

[4] 朱超才. 中國農產品冷鏈物流體系研究[J]. 安徽農業科學,2011(4):2317-2318.

[5] 符瑜. 淺析我國冷鏈物流共同配送模式的應用[J]. 黑龍江對外經貿,2011(11):117-118.