古代玉童子撮要

魏濤

引言

中國古代玉童子,從它的產生到發展跨越多個朝代,而每個時代都具備其獨特的時代特征,觀玉童子的發展軌跡中不僅可以了解中國古人的審美意識的演變,亦反映了各時代藝術創作和工藝技法的整體特點,為我們研究中國古代玉文化發展提供了寶貴的資料。現以考古發現和傳世實物為基礎,按時代順序對中國古代玉童子做一個簡要論述,拋磚引玉,以求方家指證。

玉童子的出現和盛行,是玉史從“巫玉”“王玉”“官玉”逐漸過渡到“民玉”階段的重要標志,從玉童子的造型、衣物以及發型等可以明顯感受到玉文化深入民間的濃郁的生活氣息。古人佩玉童子,可以歸納為深淺兩層含義,通俗點說玉乃吉祥之物,佩之能消災納福,而傳宗接代是人的本能,佩戴童子顯而易見是希望能夠求得子嗣、多子多福之意。究其深義則可解釋為“人之初,性本善”,佩玉童子是希望佩戴之人都如處子般做人厚實和順,真實坦蕩,代表著一種“返璞歸真”的境界和磊落的襟懷。玉雕童子屬佩玉,歷代的特點迥異,體現出不同的時代特征和工藝技法。

宋代之前

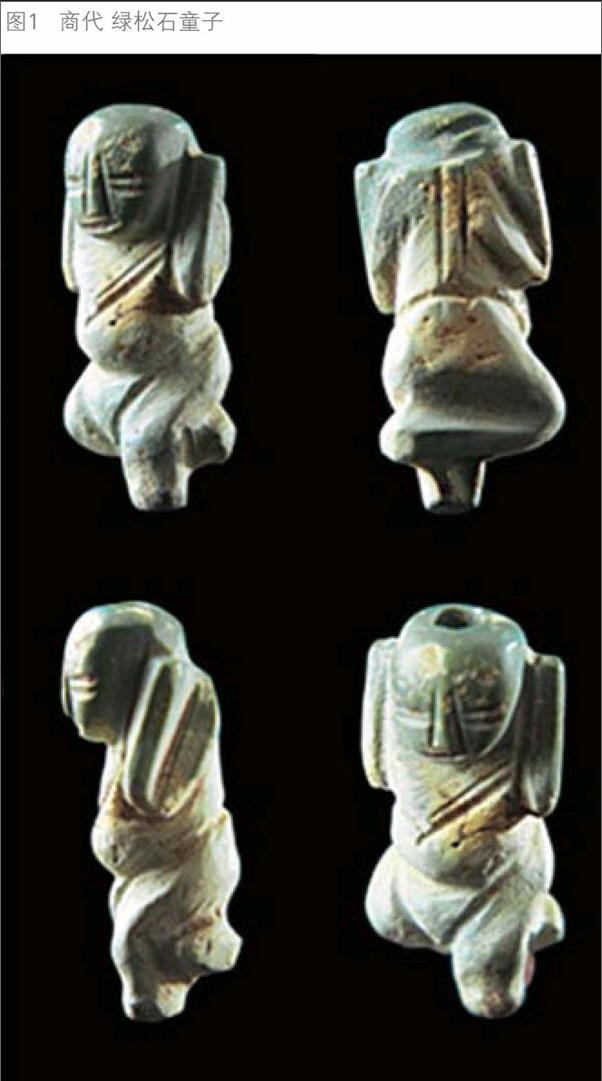

查閱現存考古資料可知,玉童子最早出現于河南安陽劉家莊商代遺址,質地為綠松石,造型為圓雕男童,高度1.99厘米。男童無發,由兩條陰線勾勒出長長的細眼,鼻梁高而挺拔,嘴角微微上揚,呈歡喜狀,兩臂彎曲而舉至耳邊,腹部微微鼓起,左腿彎曲而立,右腿蜷曲于左腿之下,好似孩童坐于地下嬉戲,又好似孩童跳躍于空中的瞬間。頭頂有一鉆孔貫穿于襠下,可由該孔穿繩佩帶于身(見圖1)。

佩玉此后隨著時代的變遷不斷演變,而人物造型的玉器也不斷涌現,但嚴格意義上講玉雕童子卻并未發現,隨著2001年轟動全國的杭州雷峰塔地宮考古發掘出土的五代時期玉雕童子的出現才填補了這一時期的空白。

五代玉童子高8.6厘米,寬4.1厘米,玉質為和田青白玉。童子器型扁平,底部有一底座,人物五官清秀,由精細的陰刻線勾勒出細眉、長眼、小鼻,嘴微微張開,耳大而垂。頭上方斜插一個鎏金銀釵,身披半袖對襟長衫,腰間配帶,長衫袖部刻以“米”字紋修飾,其他衣物部分刻以網紋及斜線紋,兩手腕均刻劃為多圈紋飾似臂環裝飾,雙手叉腰,衣衫腿部似隨風而起。該童子腳踏如意祥云,隨風飄逸,云頭粗大而上卷,云尾與童子頭部幾乎平齊,觀其形象一副仙童子怡然自得、騰云駕霧俯視凡間之態,造型生動、栩栩如生,令人感嘆古代匠師工藝之高超(見圖2)。

宋代玉童

到了宋代,城市經濟迅速發展,市民階層不斷擴大,玉器逐漸走出皇宮流行于民間,大量的面向廣大民眾的玉座、商鋪不斷涌現,大量的玉器以商品的形式走向市民階層,《西湖老人聚勝錄》曾這樣記述“珊瑚樹數十株,內有三尺者,玉帶、玉梳、玉花瓶、玉束帶、玉鸛盤、玉軫芝、玉絳環、玻璃盤、榮玉、水晶、貓眼、鳥價珠,其寶甚多。”由此可見,玉器的發展呈現出的商業化和世俗化,玉童子亦是在這個時期得到了廣泛流行。

宋代玉雕童子題材豐富,以男童持荷造型最為常見,童子的發式、服飾、姿態多種多樣,但與蓮花緊密組合的形式卻是保持一致,除了持蓮造型外,騎鹿童子、行走童子、攀枝童子、舞蹈童子、抱球童子亦較為多見(見圖3、圖4)。

眾所周知,藝術作品是反映人們生活,表達思想的一種形式,由此可見持蓮童子大量出現的原因,多是受到當時的宗教傳說以及生活風俗習慣的影響。宋代文學家孟元老所撰的《東京夢華錄》中曾這樣描寫北宋東京(今河南開封):“又小兒須買新荷葉執之,蓋效顰磨喝樂,兒童輩特地新妝,竟夸艷麗。”同一時期的文學家吳白牧所著的《夢粱錄·七夕》亦寫到:“市井兒童,手執新荷葉,效摩和羅之狀。”可以看出在當時兒童手持蓮花相當之流行。摩和羅為佛祖釋迦牟尼之子,佛教天龍八部其中之一,廣受古代世人所喜愛,所以常將其形象塑造成兒童狀,手持荷花,模仿摩和羅,每年的七夕節,無論是達官顯貴,還是平民百姓,都慣用來摩和羅供奉牛郎、織女,反映了古人借此來實現“乞巧”和多子多福的愿望。

1.造型。以網雕居多,以漢人形象居主,造型大多是持蓮、騎鹿、行走、攀枝、舞蹈、抱球,一般為雙童或者單童,三童亦有,較為少見。

2.發飾。發型一般為短發,頭發向左右兩側及腦后梳理,飽滿的腦門裸露在外,亦有頭頂部位只留一小塊雞心狀短發的,發尖留于腦門心亦或腦袋一側,發線均使用細密陰刻線勾勒,刻畫精細而整齊。

3.五官。頭大,頭型短而寬,表現出孩童的可愛,臉部略有立體感,脖子較短,頸部刻以較粗的弧型陰線,后腦外突。五官使用寬陰刻線勾勒出基本輪廓,通過打磨造突出立體感,八字眉,眉長短不一,一側眉細而長與鼻相連,另一側眉較短。眼睛由上下兩條半圓形陰刻線構成,弧朝上;鼻子多為蔥管小鼻,從兩眼內角直通到嘴部,雕法簡單;雙耳呈塊狀,耳雕于眼梢之邊,靠近臉部;櫻桃小口,口不高于鼻翼,上下嘴唇間刻有一陰刻線,鼻正口小。鼻側兩條陰線與眼角和口角相連。

4.服飾。對襟衣、交領和背心是童子較為常見的服飾。《西湖老人繁勝錄》中載到“街市衣件中有芋布背心,生絹背心,撲賣摩喉羅者多著紅背心”,由此可見背心在宋代童子中廣為盛行。衣領較短,窄袖,長衣,多有紋飾,常見如十字紋、斜方格紋、米字紋、水字紋,十字紋為主紋,其他紋飾點綴其中。衣褶處刻有3~5道陰線,刀刀見鋒,精細而精準,不重疊,身后常有一衣角略微揚起。

5.動作。兩只小手呈握拳狀,尺寸與袖口一般大,腕上常佩有手鐲。手中持有飽滿瓣多的蓮花和橢圓形荷葉,多將荷葉扛于肩后。荷葉為四出式,葉子邊緣呈鋸齒狀,葉脈細長,中間略微向內卷曲,其位置與童子頭頂持平或略高于頭。腳交叉前后,似行走狀,充分表現孩童活潑好動的個性。

遼、金玉童

遼是由916年由契丹族建國,這個時代的玉器在工藝美術的制作中既吸收了唐宋寫實的長處,又富有民族特色的藝術風格。遼代玉童頭頂無發或只有一撮發髻,身穿緊袖長袍,衣褶簡潔,常有童子手托海東青的造型(見圖5)。《文獻通考》曰:“海東青小而健,能擒天鵝,爪白者尤為異,出于五國之東,契丹酷愛之,然不能自致。”可以看出這種體小機敏的猛禽深受游牧民族的鐘愛,常被人馴養。

金代是東北地區女真族建國,出土和傳世玉器均反映出女真的民族特色以及宋金密切的文化交流。金代玉童橢圓形雙眼,鼻呈楔型,嘴為一弧陰線刻畫而成,雙曲線表示眉鼻面頰,陰線刻眼角(見圖6、圖7)。

元代玉童

元代是蒙古人統治的王朝,玉器風格繼承了宋遼金的藝術風格,在工藝美術創作中出現了反映蒙古族生活習俗的畫面,玉器講究作品的氣韻和粗放,工藝較粗,細部不加修飾,與宋代纖細秀麗的風格迥異不同,不再注意器物的細膩光潔,頗具游牧民族豪邁的氣魄和豪放的習性。善用重刀。玉童子的頭部和腰部刻以重刀,紋飾均表現出少數民族風格(見圖8)。

1.造型。以蒙古人形象為主,造型各異,或靜或動,以騎麒麟的形式較為多見,手持繡球或彩帶。執荷童子將荷葉置于腦后,而蓮梗橫臥于左肩上。

2.發式。發式或是一撮頂于頭頂,略突起,或是三綹發式,一綹居中,兩綹分梳于兩旁。

3.五官。面部先作減地處理,后具體刻劃五官細部。五官緊湊連成一片。玉童臉型似猴,鼻、眼、口等五官線條均以較粗的陰線刻畫,棱形眼,梯形狀鼻子上窄下寬。鼻側刻以陰線止于鼻翼。耳朵做成凸起狀,五官立體。

4.服飾。大都頭寬沿尖頂帽,衣服或身著圓領寬邊對襟敞胸衣,衣服上少有紋飾,與宋代大多穿短袖對襟衫或馬甲并用米字紋等作裝飾差異較大。腿穿肥褲,或身著窄袖過膝長袍,腰系一條長帶,兩側下擺向后卷曲,常用螺旋陰線刻于腰帶之上作為裝飾,童子腕上戴手鐲,小腳穿一雙皮靴。

明代玉童

明代時期,城市經濟高度繁榮,玉器的發展風格有所轉變,由宋元時期的崇尚自然,追求藝術逐漸向商品化發展,玉器的需求量亦日益增強,很多玉器作坊為了追求最大的利益化,致使玉器制作的藝術工藝水平大打折扣,做工不求精致,傳世玉器做工粗俗,不拘小節,精工較少,數量明顯增多,造型簡單,寫實寫意,紋痕粗深,刀法缺乏力度,不及宋代者,俗稱“明大粗”(見圖9~圖11)。

1.造型。題材多樣,不僅有持荷,還出現了持盒、玩鳥、多童戲耍等造型,表達了吉祥喜慶的內涵。除圓雕外亦在器皿及帶飾表面出現鏤雕或浮雕孩童造型。明早期的持荷童子延續了宋代遺風,童子將荷花舉于頭的一側或腦后,而到了后期,童子執荷大多在背后,概括地說,由“執荷”轉化為“背荷”,且時期越晚位置越低。荷的造型以盆形為主,荷葉翻卷,葉紋線雕刻粗而深,刀法生硬。相比宋元時期手掌多被夸大不同,明代執荷童子的手與袖口的大小比例漸漸趨于寫實化。

2.發式。相比宋代使用細密陰刻線勾勒,刻畫精細而言,明童子發式陰刻線亂而不規整,粗短稀疏,發絲不齊。發型有一撮者,亦有兩撮者,桃形為主,常留有面積較小的發髻或上有兩撮分發。

3.五官。相較宋元時期的簡單呆板,明代玉童子的開臉卻逼真傳神,五官多以陰線勾勒,在開臉上,鼻眼周圍減地推磨,凸出顴骨,眼睛較大,雙眼用陰線勾出,呈橄欖形狀,眼球上橫刀陰刻一直線,不刻眼珠,眼中無神。陰線勾眉,蒜頭狀鼻子,上窄下寬,個別作品鼻部隆起。嘴似下弦月,櫻桃小口,與鼻翼寬度一致。以橫向的弧線分界開頭部與頸部,額頭與鼻相連,呈T形或Y形略突于臉部,下頜較為尖長,脖與身體由斜陰線分界。

4.服飾。有穿交領圓領衫袍服者,有穿斜襟短衣者,作品中常見玉童子腰間常扎束帶或蝴蝶結,可以看出在當時相當流行。衣褶簡練,通體使用波折紋衣褶,少量的弧形衣紋、米字紋及網狀紋內米字紋偶有出現,似玉匠隨手而刻,制作粗獷不精,亦出現肚兜外面穿對襟開衫和肥褲裝束。

清代玉童

清代的玉童題材和造型比以前更加豐富,特別是童子與吉祥物的組合,表現了一種祥瑞喜慶的寓意,同時也體現了人們對美好生活的向往(見圖12~圖14)。

1.玉材。多選上好的白玉籽料為主,玉質潔白無瑕,細柔光潤,籽玉則多巧妙地利用皮色做俏色巧琢,藝術效果卓然天成。

2.造型。除之前流行的單個成器的圓雕作品(玉雕童子)和器物上之嬰戲紋外,又出現了一些新的種類。常見玉童有戲鵝童,打鼓童,持蓮童,持榴童,喜慶如意童等等。劉海戲金蟾,雙童耳杯,五子登科形筆架等文房四寶亦器類豐富,層出不窮。童子常作嬉戲狀,帶有濃郁的生活氣息,有站立、伏臥、曲蹲、蜷爬等姿勢,人物雕刻細膩精致,生動形象。

3.體態及發式。較前更加短小豐滿,圓頭圓腦,前額寬闊,后腦渾圓,頭頂中部光禿,四周刻有細陰線表發絲,也有兩側疏“丫”髻。

4.五官。開臉一般以鼻兩邊為界,上半部以兩條弧形深陰線勾勒出鼻子和眉眼,下半部以括弧形深陰線留出嘴巴的位置,橢圓形眼中琢以陰刻弧線,顯的迥然有神,或雙眼瞇在一起,笑容可掬。一般眼眶周圍壓磨較深,眼眶上面出現一條類似陰線的細紋以提高眼神,上眼瞼突起,眉下及眉角和眼角不相聯系;眉鼻相連,鼻梁較高,鼻子有蒜形、圓形、鉤形、方形多種;嘴唇上下分明,大多嘴角上翹,似張口微笑,或嘴呈寬而闊的下弦月。因為使用了從鼻翼兩側入刀的斜刀法,鼻子的側端形成坡狀,砣壓打磨光滑,使得鼻子嘴巴顴骨非常突出。嘴唇也用斜刀法切削,上下唇分開較大,鼻子直立,大耳貼于面頰兩側,耳翼耳蝸以直線或斜線勾劃。

5.服飾。與明類似,以寬袖束腰袍服或短衣居多,下身一般多穿長褲,褲腿寬松。主要部位的陰刻褶皺又粗又明顯,陰線邊緣經過加工推磨圓滑。某些部分如衣襟的寬邊、下衣或褲腳的邊沿、袖口、腰帶及背后的結等都為較明顯的陽紋,使衣服凸出輪廓層次分明,衣服紋理少而簡單,深刀雕刻,穿肚兜者不多。

6.雕琢。玉童及身邊的花草、樹木、山石等陪襯物均雕琢精細一絲不茍。深刻、淺刻、鏤雕、減地、壓磨多種技法兼施,靈活多變,光潤細膩,每一個角度每一條線條都經仔細琢磨,少露刀痕和棱角,時代特點顯著。童子執荷,荷花鏤空,立體感強,其梗多呈圓棍狀。

結語

玉雕童子年代界定不易,分析比較是斷代鑒別的根本。很多傳世品往往有多種時期的時代特征,使人難以琢磨,如老玉新工、清仿宋、清仿明等,情況頗為復雜,只有熟稔各時代玉童的差異之處加以對照比較,方可豁然開朗,也須領會每個時代特有之神韻,宋秀巧清心,元豪邁粗獷,明吉瑞俗麗,清生動寫實。可以說,這些體態多姿的玉童子,不僅客觀記載了數千年來中國政治、思想、文化及生產力的發展情況,也充分體現了中國玉器在中國歷史和民族文化中的重要作用。