百年華西名院 一代醫學先鋒——記四川大學華西醫院腫瘤內科主任畢鋒

本刊記者 魯長國

2008年第一屆中國腫瘤分子靶向治療大會上,大會主席畢鋒教授致開幕辭。

在歷史文化名城成都市的錦江畔,有一座聞名遐邇的醫學城——四川大學華西醫院。作為西南地區醫學科學研究的國家級診療中心,華西醫院承擔著我國西南地區疑難重癥診療的重要任務,為患者減輕病痛,為千百萬家庭送去歡笑。

融匯了西方現代科學精神和中國傳統文化的百年華西醫院,形成了獨具華西特色的物質文化遺產和精神文化傳統,陶冶著一代又一代華西人。畢鋒,這位在燕趙大地上成長、從三秦煙塵里走來、沐浴過北美陽光的青年學者,已經在華西工作了近十個年頭,現任華西醫院腫瘤內科主任,無疑是一位老華西人。他醫術精湛、醫德高尚,堅守在醫生崗位上,正在用行動詮釋華西文化和華西精神。

梅香苦寒來:醫師成長之路

畢鋒永遠也忘不了高中最后半年的那段時光。從河北井陘縣山村里出生的他,為了未來穿皮鞋的樸素理想,在當時不得不放下摯愛的文學,毅然決然選擇了并非最愛的理科。在這個不起眼的太行山區的偏遠中學,年輕的畢鋒奮力苦讀,立志提升自己落后的理科成績。深夜的煤油燈沒有白亮,畢鋒的汗水沒有白流,那年高考他終于以全區(五所中學)第一名的優異成績被第一軍醫大學(今南方醫科大學)錄取。

從山村走進大學,他一下子就被浩淼的書海深深迷住了。在繁重的醫學課程之外,他擠出時間廣泛涉獵,哲學、人文、英語、音樂……

他常常陶醉在知識的海洋。他說自己的大學生活過得緊張卻愉快,書給了他樂趣,也給了他快樂的生活。在與醫學的接觸中,他也漸漸愛上了這條艱苦又富有挑戰的道路。

說到畢業打算,那時的他,想法很單純:做一名救死扶傷的醫生。一次聚會,一位學姐的話讓他發現原來世界上還有比大學生更高一級的學生——研究生,而這個神圣的稱號讓從來都不服輸的他憧憬神往。于是,他開始下定決心,一定要走進研究生的隊列,走醫學生—研究生—高級醫生之路。但是當時的政策規定報考臨床研究生的至少應有兩年的臨床工作經驗。于是在大學畢業后,他懷揣著自己的夢想,在軍隊一所醫院(五一七醫院)一直工作了4年才終于獲得考研的機會。

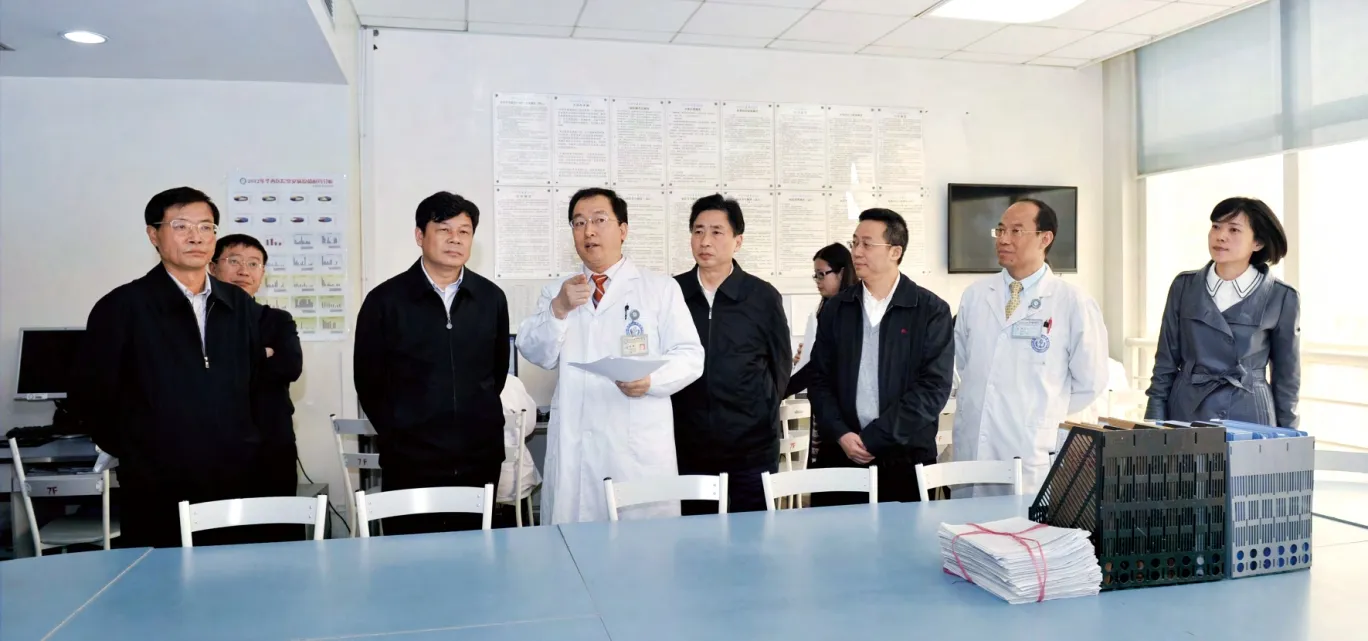

2013年4月11日,畢鋒教授在華西醫院腫瘤中心向前來考察的教育部副部長杜占元介紹改革成果。(照片中陪同的人員有:四川大學校長謝和平院士、楊泉明書記、華西醫院院長李為民教授、敬靜書記)

四年的時間可以改變很多事,但是畢鋒的那個夢想卻一點也沒有動搖。四年里,他幾乎天天讀書到深夜,看到興起踱步思索。臨床工作中他始終兢兢業業,被評為醫院唯一的“學習標兵”。他說:人生就是有所得必有所失。但是這個得與失、堅持與放棄之間卻充滿了對未來的謹慎權衡。

1988年的初秋,畢鋒又以第一名的成績被所報考的專業錄取,他帶著自己的夢想,來到位于古都西安的第四軍醫大學,師從我國著名消化病學專家張學庸教授學習消化道腫瘤學,從此步入了醫學研究的新天地。3年后他以優異的成績畢業并留校工作。他一邊工作一邊再次向科學高峰攀爬,4年后又考取該專業的博士研究生。由于畢鋒在胃癌靶向HER2分子治療的應用基礎研究中成績突出,在整個消化病研究所36名研究生的考評中名列第一,其畢業論文被國際知名期刊《Cancer Gene Therapy》接受,且未畢業就獲得國家自然科學基金資助。這在當時的研究生中非常罕見。

雄鷹展翅沖霄漢,天高海闊任翱翔。取得博士學位后不久,畢鋒就被美國研究腫瘤細胞信號轉導的著名專家選中。1998年他跨過茫茫太平洋赴美國留學,從此開啟了更為壯麗的人生篇章。

到美國后,他對美國先進的科研條件驚嘆不已,希望充分利用這些條件多做工作。他不分晝夜抓緊工作,每天都是深夜一兩點以后才回家,周末也在實驗室加班工作。在田納西大學醫學院分子科學系從事博士后研究期間,畢鋒在癌基因研究中獲得重要突破,他提出的proto-Dbl癌基因分子內自我抑制學說在國際分子細胞生物學領域的權威雜志MCB上發表,獲得同行的一致好評。

2001年,第四軍醫大學西京醫院的樊代明教授很欣賞他的工作和才干,積極向校院領導推薦,后經過校院職稱評定委員會的特殊人才專項評議,使他雖然人在美國卻得到四醫大從講師到教授、博導的破格晉升。盡管美國和加拿大幾位教授都發來邀請,給他提供待遇優厚的崗位,但他抱著報效祖國的赤子之心,依然放棄了美國嶄露頭角的事業,帶領全家老小五口一起回國。

回國后畢鋒迎來了人生的重要機遇。在四醫大的全軍消化疾病研究所,他一邊做臨床,一邊帶領研究生繼續工作。他結合中國的腫瘤疾病譜,在Rho家族分子與胃癌的研究上取得了重要進展,發現了這類新的Rho家族癌基因和抑癌基因在胃癌發生發展中的重要作用,先后在《Clin Cancer Res.》《Int J Cancer》等國際著名雜志上發表了6篇論文。獲得了一項國家“973”課題的子課題和兩項國家自然科學基金面上項目的資助,在2002年被總后評為科技新星,2003年獲得業界青年科學家夢寐以求的、被稱為院士準備基金的國家基金委杰出青年科學基金。畢鋒的學生們也都很出色,他所指導的博士研究生畢業時都在國際知名期刊發表了高水平的SCI文章,都在畢業1年內獲得了國家自然科學基金。

求實更創新:詮釋華西精神

為了更好地發揮自己的所學,登上更高的學術舞臺,2005年畢鋒來到四川大學華西醫院工作。當時華西醫院為延攬頂級人才,為他提供了良好的條件和待遇,除了任命他為腫瘤化療科主任、分子靶向治療研究室(400平米)主任(直接隸屬于醫院)外,還調撥了包括設備費、人員聘用費、安家費在內的一系列款項,便于他開展工作。

畢鋒到華西以后,頭頂著國家杰出青年基金的光環,別人都認為他會馬上向院士發起沖擊。出乎人們的預料,他卻將主要精力投入到臨床工作和學科建設上。他認為,院士是可遇不可求的,要順其自然,自己首先是一名醫生,以醫為本,首先抓好臨床學科建設,使之在強大科研的支撐下成為全國的強勢學科。因此他積極配合醫院推動以疾病為中心(以患者為中心)的學科重組,即原先腫瘤中心以舊的治療手段為基礎分科的化療科、放療科、生物治療科重組為以疾病系統分科的腹部腫瘤科、胸部腫瘤科和頭頸腫瘤科。這樣每個科都有多種治療手段,比如他目前負責的腹部腫瘤科就有化療、放療、生物治療、介入治療等多種手段。病人不必轉科或也不會因為住錯科室就可以享受到最好的、最優化的治療模式,從而避免了過去哪個科收到病人就用哪種手段先治療的不規范行為。這種新的模式為腫瘤患者帶來了實實在在的收益,許多外地患者紛紛慕名而來。畢鋒領導的科室在2008、2009年連續兩年被評為華西醫院先進集體,他也被評為四川省科學技術帶頭人。現在,對每一例新入院的的患者,他們科室都會在早交班后組織多學組討論,為患者量身定做最佳的治療方案。這種以疾病為導向的按部位分科的大膽改革得到了全國許多醫院的響應,成為符合當代潮流的新的治療方案。

2008年,畢鋒敏銳察覺到,腫瘤治療即將進入分子靶向治療時代。為了推動我國相關領域的發展,在中國生物醫學工程學會的支持下,他利用在腫瘤細胞信號轉導及靶向治療方面多年潛心研究的優勢,創建了中國第一個腫瘤分子靶向治療專業委員會,同時創辦了中國第一種以腫瘤分子靶向治療為主題的雜志《腫瘤分子靶向治療時訊》以便及時傳遞國內外的相關資訊。腫瘤分子靶向治療專業學會的宗旨是“梳理進展、交流經驗、追蹤動向、引領規范”。現在,每年一屆的中國腫瘤分子靶向治療大會已經成為我國腫瘤分子靶向治療領域最高規格的學術盛會,連續6屆擔任大會主席的畢鋒已經成為了業界著名的領軍人物。

腹部腫瘤科2011年榮獲醫院年度先進集體合影

同時,他也沒有放棄科研工作。他很珍惜學院為他而建的先進的實驗室。他把研究室做成開放的科研平臺,除了指導自己的技術人員和研究生潛心研究,他還幫助其他教授開展研究工作,有的教授沒有經費他就用自己的科研經費幫助他們啟動自己喜歡的科研項目。他說,我們臨床醫生的科研一定要結合臨床,以臨床問題和需求為導向。現在他負責的多種抗腫瘤分子靶向治療新藥正首次在人體試驗,其中多那菲尼等對難治的實體瘤初步顯示了良好的抗腫瘤活性。臨床試驗人數還在不斷擴大,他希望在一生中,通過和國內外大型制藥企業合作,帶領自己的團隊做成一兩種高效低毒的抗腫瘤分子靶向治療新藥。

畢鋒在華西醫院已經工作了十年。這十年,常常看到的是他匆匆忙碌的身影。他大多數時間都在科室一直工作到深夜1點以后。他自己常說,到科室他總覺得對不起病人,到實驗室覺得對不起學生,在學會組織大會他覺得對不起學會,回到家里他更覺得對不起日夜等待他的妻兒。他說他恨不得把自己變成能夠分身的孫悟空。這十年,人們看到了學科的飛速發展,遍地桃李芬芳,學會的成長壯大,一代學術新人成為學科的棟梁……而他,從一位年輕的教授成長為一位出類拔萃的學科帶頭人、全國著名的腫瘤學家。他沒有停止攀登的腳步,沒有放棄艱難的創新。他要把腫瘤治療技術做精,把每一個患者的治療方案做到極致,把每一個臨床新藥的研究做到完美。“厚德精業、求實創新”,“為祖國奉獻、為事業創意、為團隊進取”,這就是華西文化,這就是華西精神。畢鋒帶領自己的團隊用行動為這一文化精神增添了精彩的注腳。