家里人演家里事

張永和

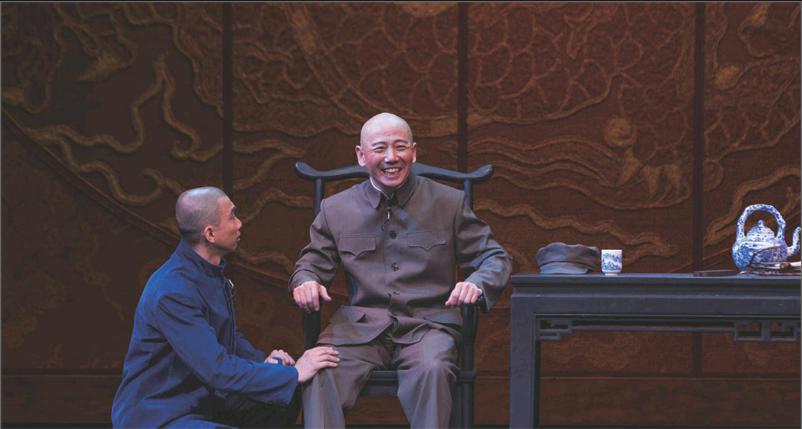

最近,北京京劇院演出了原創現代京劇《裘盛戎》。無論從策劃班子、編導演及舞美、燈服道效都是一流的。劇本反復修改了七八次,編導戲也頗下功夫,大概前前后后用了小半年,不是一蹴而就。尤其是兩位主演,孟廣祿扮演的裘盛戎、王蓉蓉扮演的裘夫人李玉英,真是再合適再標準沒有了!筆者是很見過這兩位的廬山真面的,首先一個字,像!于是,筆者眼前經常出現這兩“真神”的面容,一會兒清晰,一會兒模糊,幾乎使我淚下。看看我周圍的老觀眾,那些京劇的粉絲,他們那熱烈鼓掌的樣子,也開啟了我的思考,為什么對這出戲,對這個人那樣熱愛?一定是把裘盛戎當成自己人,自己家里的一個成員!

是的,我是這樣認為,京劇票友是這樣認為,尤其是北京京劇院的上上下下的一干人等,尤其是北京京劇院里那些唱花臉的不太年輕和年輕的演員。

原來,今年——2015年,是花臉表演藝術家、裘派花臉創始人裘盛戎誕辰一百周年。這位個子不高瘦瘦的名伶,只要一扮上戲,從舞臺上出來,就變得挺拔魁梧,不是原來生活中那種樣子,而且對著胡琴,張嘴一唱,就那么悅耳,那么有味兒,與眾不同,這就是“裘派”。多少唱花臉的內外行老少爺們兒都學他,于是造成了京劇舞臺上“十凈九裘”的局面。他是北京京劇院(當時的北京京劇團)的凈行領銜主演,一塊金字招牌,與當時的譚富英、張君秋、趙燕俠三位藝術家、副團長,當然還有正團長,著名馬派老生創始人、大藝術家馬連良平分天下。為北京京劇團的享譽全國,對京劇的傳承和發展做出了極大的貢獻。適逢這位京劇凈行的頂級人物的百年誕辰,作為曾是他朝夕工作的單位領導,不失時機地邀請了一批藝術家,策劃了一出紀念他的現代京劇,是非常及時的,非常睿智的,也是充滿對昔日戰友、同仁深厚感情的,盡管不是同一時期的在同一個屋檐下的戰友!然而,越是這樣,更能說明花大氣力排演《裘盛戎》這出戲的必要,否則,對劇院來說,對劇院領導來說,則是一種失職,一種淡漠!

裘先生從上世紀50年代初,與譚富英先生共組建太平京劇團,為北京京劇團前身,到改為北京京劇二團,到50年代中期與馬連良劇團、張君秋領銜的北京京劇三團成立的北京京劇團,一直工作到他逝世的1971年。二十余年時光,裘先生在團里可圈可點、可贊可嘆之事甚多,寫裘盛戎寫哪一段,哪一件?倒是需要斟酌的。劇作家王新紀沒有選擇裘先生“過五關斬六將”、揚眉吐氣的那些事,而是挑出他在文革當中“走麥城”一敗再敗的那些倒霉事!為什么單單要提拉出這樣一件令裘“傻子”(裘盛戎因外形木訥,不太愿講話,后臺有個綽號叫“傻子”)抑郁而終的灰色事件來表現呢?雖然這之前有大作家汪曾祺寫過京劇劇本《裘盛戎》,也寫的這件裘公落馬的倒霉事,而且排演了,彩排了,當晚也被有關部門“槍斃”了(即沒有通過)!雖然有跡可循,可為何劇作者不怕重蹈覆轍再上懸崖呢?當然,今非昔比,當下文藝路線、文藝思想的寬松已很正常,但為什么還要單選這一題材?為什么不另選一件盛戎先生耀武揚威露臉的事件呢?兩代著名劇作家都挑中了這一雙眉緊皺、灰頭土臉的同一題材呢?想必是有它的大道理的。

一直緊扣著話題他有詳述,究竟是什么題材呢?講的是文革興,名伶倒,劇團亂,老戲鋤!北京京劇院,馬、譚、張、裘、趙,五大頭牌只剩一個限制使用的裘盛戎,骨子老戲別管多么有進步意義、藝術性多么強,一律趕下京劇舞臺,只允許唱革命現代戲,當時稱為“樣板戲”。裘盛戎在文革的前夕,本來在革命現代戲《杜鵑山》中,扮演起義的農民英雄烏豆,無論是人物塑造,還是唱腔、念白,都非常精彩地道。特別是其中有一段烏豆內心激烈沖突的獨唱:“大火熊熊照亮了天,滾滾的濃煙越過山……”這段唱腔極為動聽,旋律跌宕起伏,節奏快慢有致,把烏豆內心復雜焦灼、糾結掙扎的心情,淋漓盡致地展現出來。凡是聽過這段唱的觀眾,沒有不挑大拇哥兒的,都道腔好、音好、味兒好。原來這段唱腔是裘先生自己和琴師汪本貞共同努力設計出來的,再經過裘先生雄渾蒼勁,韻濃味足的裘派演唱,真是給觀眾以極大的藝術享受!但是硬說裘盛戎是反動藝術權威,不但停止了他的演出,還大幅度地降低了他的工資。要知道裘家的兒女多,而且年齡又都小,一個個張著嘴要吃要喝,可想而知,當時裘家的生活有多么艱難!戲中有一個細節描繪,非常巧妙地揭示生活由高到低的變化——裘先生是非常喜歡喝茶的,茶葉這種東西,是越唱口味兒越高,只能上臺階,不能下臺階。裘家女掌門人李玉英但凡有轍也不會降低老公茶葉的標準,以免惹來丈夫的盛怒,但她就是換了,說明家庭生活真是直線下降,已經快要山窮水盡了!

然而這些裘大師都能“忍”,他是窮孩子、苦孩子出身。給大伙介紹一下:裘先生的父親裘桂仙,也是清末民初的一代名凈,但卻一生生活拮據,非常貧苦。原來老裘先生開始唱花臉,嗓子壞后,改為琴師。裘盛戎弟兄二人,幾乎在家無隔宿糧的情況下,雙雙入富連成科班學藝,以解決生計和生存問題。當然數代對京劇的愛更是重要原因。所以自幼飽嘗饑渴的裘門巨子,對于生活水平的一降再降并非不能忍受。最使裘盛戎這位昔日自己挑班“戎社”的掌門人,什么都由他老人家說了算數的人,不久前還是北京京劇團的副團長,特別是唱了半輩子戲,“十凈九裘”的裘派創始人,今日竟然無戲可唱,有戲不準唱,不能唱,這卻使他如墜深淵,憤怨、郁悶一齊兜上心頭,如五雷轟頂,他,一下倒在了病床上……

這又是怎么一檔子事呢?1969年,北京京劇團重排《杜鵑山》,一代名凈裘盛戎想到戲里的花臉主角烏豆舍我其誰?后來聽自己的摯友汪曾祺講,烏豆改名叫雷剛了。“傻子”政治不太敏感,心說,烏豆也好,雷剛也罷,反正這個“活”跑不了我!但結果卻是連個B角雷剛都不給,只給了個C角。這事都新鮮!創門派的大師竟然破天荒的給派了個A角B角之后的C角,這簡直有點欺人太甚了!但老裘為了能上臺演唱,為了能演革命現代戲,做革命人,這口氣“忍”了!而且以孱弱的身體,跟著大伙一塊兒上了井岡山,居然還攀登上頂峰,去體驗生活,還喜滋滋跟自己的琴師要共同研究出一段過去凈角從來沒有過的花臉“反二簧”,唱的內容是一段抒情的“見紅薯……”正當裘盛戎覺得再不濟C角也能上幾場,給觀眾再服務服務!可是這也是一廂情愿了,劇團領導無奈地宣布了對裘盛戎舞臺上的“死刑”:不準演出。原因:“你懂得”!一聲霹靂,終將這位凈角泰斗擊倒,說了句發自肺腑的最傷心摧肝的絕話:“不讓唱戲,還要我裘盛戎干什么?”從此,希望全無,人未死,情盡死。不久以肺癌轉腦癌,撒手人寰!

這是戲中所表,也是生活真實,就是這么一回事!文藝作品來源于生活,編劇查訪了所有可得的資料,訪問了所有健在的熟悉裘盛戎的家人、親友、弟子等等,才能使觀眾看到一個真實的有血有肉的裘盛戎!從而也使筆者明白了,為什么劇團領導、院長李恩杰和這一干主創人員選擇一段裘盛戎“走麥城”的事件,來紀念他的百年誕辰!原來這一段史實,這一段老裘、裘盛戎、裘傻子的悲劇生活,最能呈現他,也可能是所有從藝的京劇人,對自己從事的事業,對自己終日踩踏的京劇舞臺,對京劇的無比摯愛!裘盛戎愛京劇勝過愛自己的生命!只要能讓自己唱戲,能體現自己的價值,能為觀眾唱,能為觀眾演,就什么都可以忍受、放棄,甚至生命!反之,倘不讓他唱戲,他就會覺得天塌了,失掉了自己摯愛的事業,失掉了自己的人生價值,“還要我干什么?”一言超百語!那活著也是茍活,也就成了行尸走肉!

所以千挑萬選選中了這個題材,正如該劇導演陳霖蒼所說:“這個戲表現了我們京劇人的精神!展示了‘戲比天大這一不爭的事實!”

談到該戲的表演,可以說是傳統手法、傳統的獨特表現的一次薈萃!裘盛戎先生是老北京京劇團的五大頭牌之一,他有許多成功的戲,塑造了許多鮮明的人物形象,至今,劇團還不時在演出、在弘揚、在繼承。當下劇院里幾乎所有的凈行演員都是宗裘派的,也可以說都是裘盛戎先生的徒子徒孫,很多又是這出戲里的演員,扮演著盛戎先生昔日創作的角色,或是盛戎先生身邊的人物,無論是家屬、賓朋、弟子……所以演起來,人人充滿著感情,自然和諧,得心應手。正如導演一再對外宣稱的:“這是一出自己人演自己家的事!”如今,裘盛戎先生那種對京劇的愛,對京劇那種鍥而不舍的鉆研精神,那種戲比天大的追求,仍然時時刻刻沉浸在劇團的群眾中,劇目中,創作隊伍中……

孟廣祿扮演的裘盛戎,真是帶著激情、感情、恩情來演出的!他是裘先生愛徒方榮翔的愛徒,也可以說他是裘門最出色的徒孫。我們聽他的演唱,激情飽滿,每一段都那么悅耳動聽!當隨著人物的情緒變化而運用不同唱腔時,激動處,那高聳入云的唱腔真是穿云裂帛;而抒情處,又跌宕婉轉如娓娓交談,沁人心脾;特別是展現激蕩尖銳的內心沖突時,唱腔高低快慢,變化有致,一方心境,或如飛流湍急,或如一泓湖水,清澈如鏡……再看廣祿眼中,充盈著淚珠,這對一個演員來說,如此大動感情是不多見的。用廣祿的話:“想到我師爺的坎坷和遭遇,我的感情閘門就關不住了……”

王蓉蓉扮演的裘夫人,真是從人物出發來設計身段、表演和唱腔!一反昔日大青衣的雍榮華貴,端莊儀態。而是一個會做人,善持家,心地善良的伶人家主婦;而唱腔也是剛柔并濟,一波三折,非常符合這一人物。此外,宋昊宇扮演的琴師汪本貞,在臺上還真拉兩段,增添了真實感。方旭演方榮翔,也頗為本劇增色生光!

(編輯·宋國強)

feimi2002@sina.com