高校管理人員職業壓力與心理健康狀況調查分析

——以上海海洋大學為例

藍蔚青,陳江華,程彥,成長生,吳偉玲

(上海海洋大學,上海 201306)

高校管理人員職業壓力與心理健康狀況調查分析

——以上海海洋大學為例

藍蔚青,陳江華,程彥,成長生,吳偉玲

(上海海洋大學,上海 201306)

壓力狀況與個人的生理、心理、行為有著密切的關系,直接影響著人們的身心健康和生活質量。近年來,隨著我國高等教育事業的不斷發展,高校管理人員的職業壓力越來越大。筆者研究發現,高校管理人員的工作壓力主要來源于工作、家庭與社會。只有不斷關注高校管理人員的職業壓力和心理健康,適時為其減壓,給予其人文關懷,完善職級評價體系,加強對管理人員的培養,幫助其認清自我,才能提高其工作熱情與職業幸福感。

高校管理人員;職業壓力;心理健康

壓力狀況與個人的生理、心理、行為有著密切的關系,直接影響著人們的身心健康和生活質量。近年來,隨著我國高等教育事業的不斷發展,為更好地服務于廣大師生,高校開始不斷精簡管理人員,并加大對管理人員服務水平與服務質量的監督管理。管理人員由于工作環境、工作性質的特殊性,長期處于競爭激烈、人際關系復雜和強大的壓力狀態,極易產生緊張、壓抑、焦慮、抑郁、孤獨及恐懼等心理危機[1]。因此,關注高校管理人員的身心健康,建設一支結構合理、充滿活力,且具有協調、服務、咨詢、管理、執行、監督等能力的管理隊伍是擺在當前高校面前的一項緊迫任務。筆者所在的課題組以上海海洋大學管理人員為主要研究對象,通過訪談、問卷調查與專家咨詢等方法來研究高校管理人員面臨的潛在壓力和心理健康方面的問題,并結合實際情況,提出改善管理人員職業壓力的對策和建議,為其更好發展營造良好環境。

一、調查目的與問卷設計

課題組前期通過個別訪談、文獻研究和專家咨詢的形式,結合管理人員的工作生活狀況,確定研究對象,進行問卷設計,自編了《上海海洋大學管理人員職業壓力與心理健康狀況調查問卷》,并在具體實施調查、確定調查的基本時間段,將問卷發放給調查對象,按期收回,對問卷進行數據分析整理。最后根據統計結果,對高校管理人員的各方面表現做出綜合評價,從高校人力資源管理的角度提出改進的對策和建議。期間共發放問卷120份,回收問卷113份,問卷回收率達94.2%。其中有效問卷108份,男教工52份,女教工56份,有效回收率90.0%。問卷的回收率與有效回收率均較好,信度和效度較高。問卷內容主要分為四個部分,第一部分為基本情況,主要調查管理人員的年齡結構、婚姻狀況、學歷組成、職稱結構與崗位類型等。第二部分為工作生活,進一步了解其工作現狀,包括對工作的熱情度和日常的教學、科研工作等情況。第三部分為壓力來源,重點分析管理人員目前的職業壓力大小與壓力來源分布等。第四部分為心理健康,主要是考察其心理健康狀況、面臨壓力的反應與工作狀態等。

二、調查結果與分析

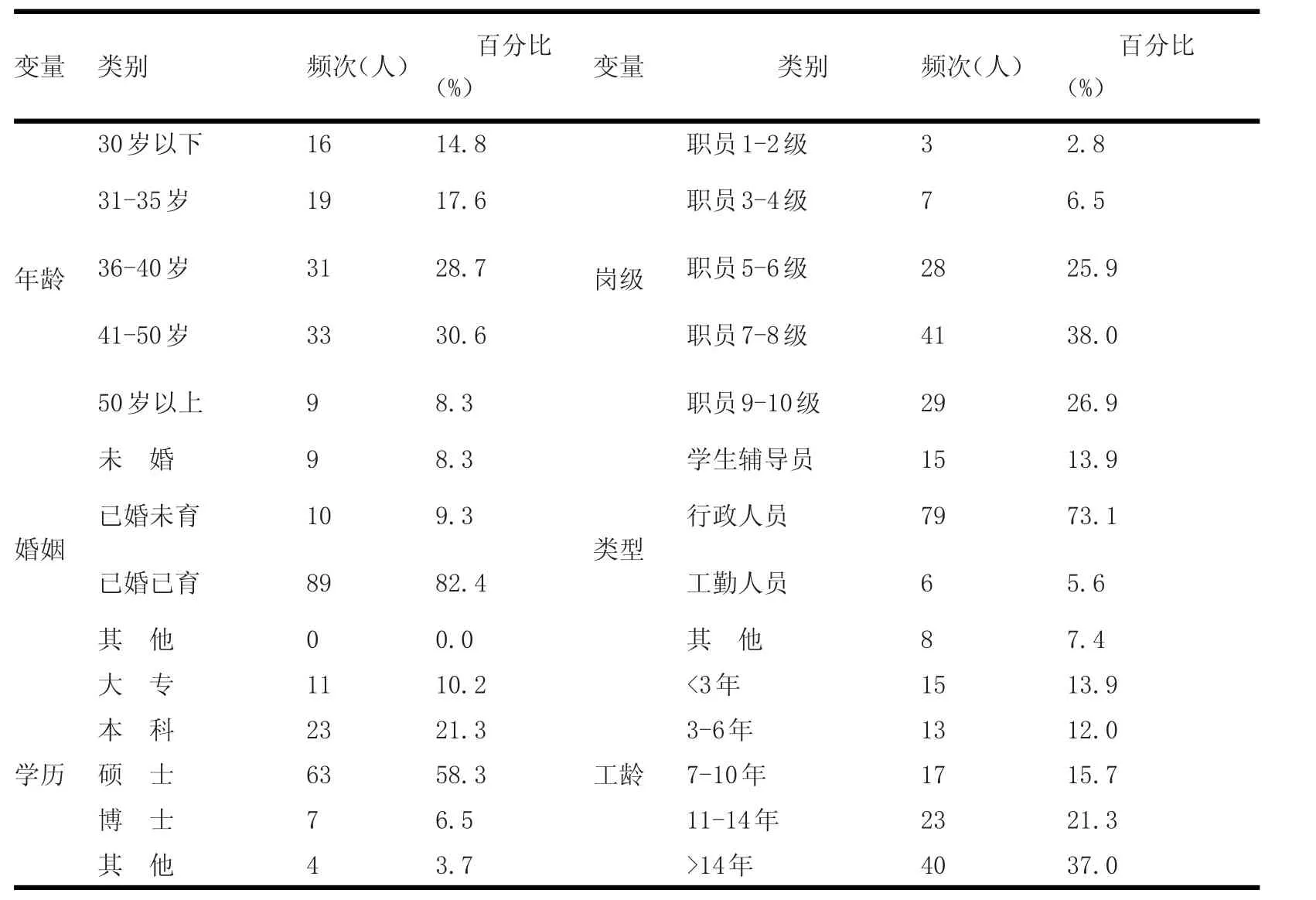

本次調查問卷的對象涵蓋了全校各職能部門的管理人員,參與對象比例均衡,且具有一定代表性,其基本信息如表1所示。

表1 高校管理人員樣本基本特征分布表

表1顯示,管理人員的年齡結構呈現出中間高兩邊低的發展態勢,分布相對合理(其中35歲以下的占32.4%,36-50歲的占59.3%),已婚已育的為82.4%;64.8%的管理人員學歷層次為碩士及以上,崗位職級以7-8級居多,崗位類型以行政人員為主(73.1%),在校工齡超過14年的管理人員占37.0%。可見本校管理人員具有多年管理經歷,經驗相對豐富,能確保本職工作的順利開展。同時,近年來高校在管理人員招聘過程中加大對應聘者年齡、學歷等方面的要求,也使管理干部的年齡組成與學歷結構更趨合理。

(一)教工的工作生活

管理一線行政人員是高校教職工隊伍不可或缺的重要組成部分,其業務能力與工作效率對高校各項工作的順利開展起著至關重要的作用。

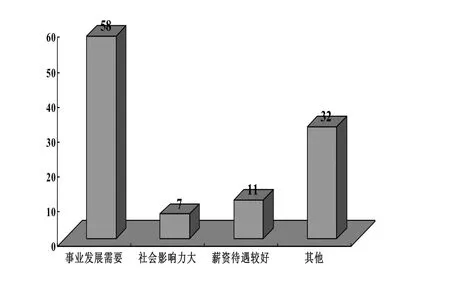

圖1 高校管理人員崗位選擇原因分析

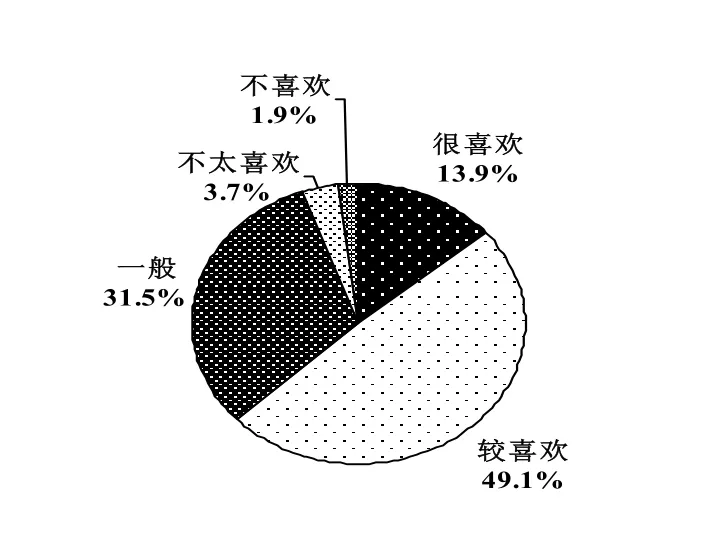

圖2 高校管理人員對崗位熱愛程度分析

由圖1、圖2可知,53.7%的管理人員出于個人事業發展需要而選擇在高校工作,且63%的教工對管理工作抱有較高熱情,并能以積極姿態與飽滿精力投入到高校的管理服務中。

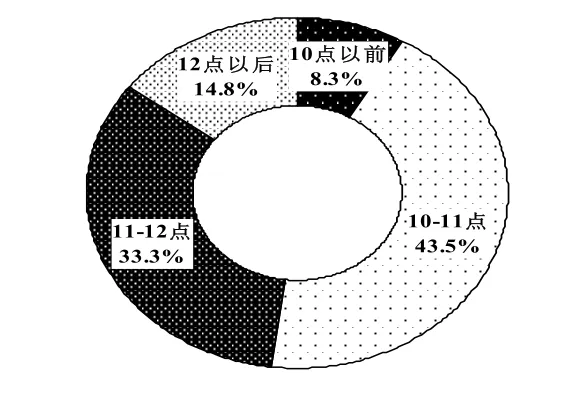

圖3 高校管理人員日常作息時段分析

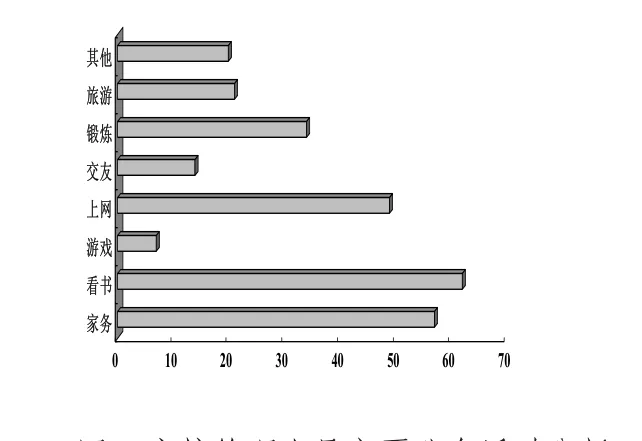

圖4 高校管理人員主要業余活動分析

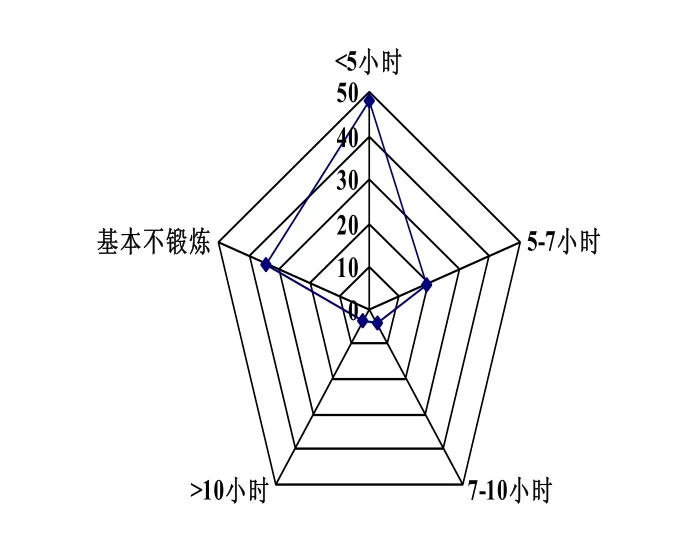

圖5 高校管理人員日常鍛煉時長分析

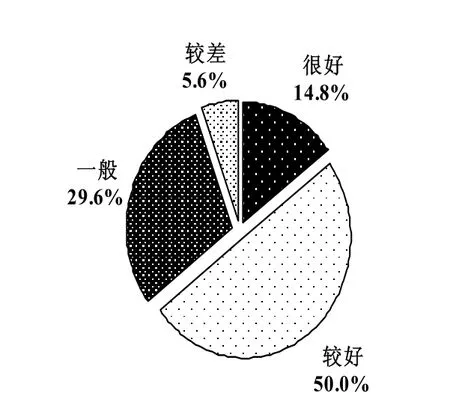

圖6 高校管理人員當前身體狀況分析

身體健康是決定管理人員工作效率的重要方面,通過對管理人員健康狀況與平時主要活動的調研,結果顯示,1/3管理人員的休息時間在晚上11~12點。同時,仍有14.8%的教工夜里12點后才休息。下班后的業余活動是看書、做家務與上網等,分別占比達57.4%、52.8%與45.4%。平時鍛煉時長低于5小時的占44.4%,基本不鍛煉的占31.5%,日常鍛煉相對缺乏。由管理人員身體狀況的自我評價結果得出,1/2的管理人員自我感覺較好,身體狀況一般與較差的達35.2%。因此,高校管理人員有必要加強身體鍛煉,增強體質。

為不斷提升自身業務水平,管理人員還需不定期參加各類業務培訓活動。通過對管理人員參加業務培訓與主持課題數的統計情況看,近三年至少參加過1次業務培訓的管理人員占59.3%,參加過2次、3次和3次以上業務培訓的占比分別為34.3%、4.6%與1.9%。可見,近年來學校加大了對管理人員的培訓力度,使其均有機會參加各類業務培訓。此外,由于管理人員現已取消職稱評定,而多以崗級高低來確定其最終薪資標準,這也對管理人員主持管理課題與發表管理類論文的積極性帶來影響。近三年主持課題數則以未主持項目者居多(53.7%)。以第一作者(或通訊作者)發表論文數的統計發現,59.3%的管理人員低于3篇,3-4篇的26.9%,5-6篇的7.4%,7-9篇的4.6%,高于9篇的1.9%。

(二)高校管理人員工作壓力來源

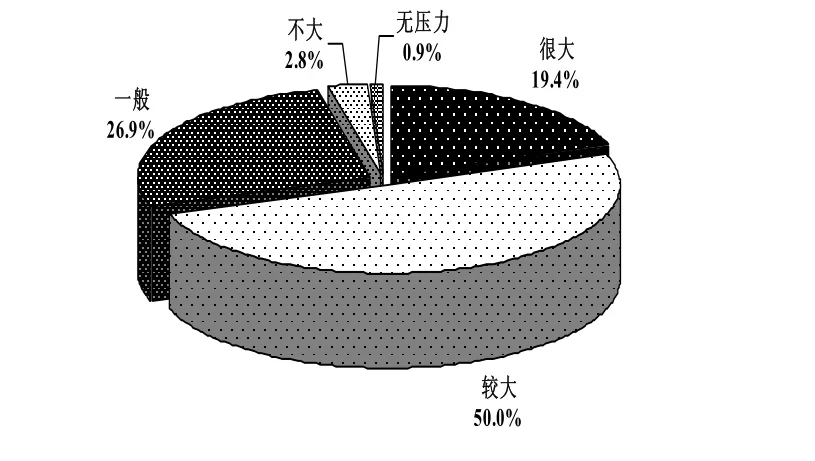

圖7 高校管理人員對當前職業壓力的評價分析

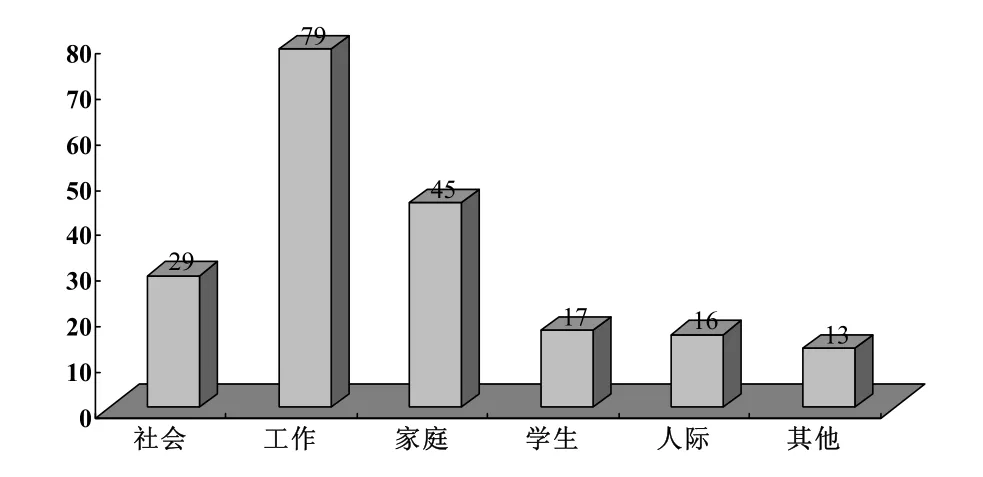

圖8 高校管理人員的主要壓力來源分析

通過對高校管理人員職業壓力的分析得出,如圖7所示,19.4%與50.0%的受訪對象認為當前面臨的職業壓力很大與較大。而在壓力來源分析中(圖8),工作、家庭與社會是主要壓力源。

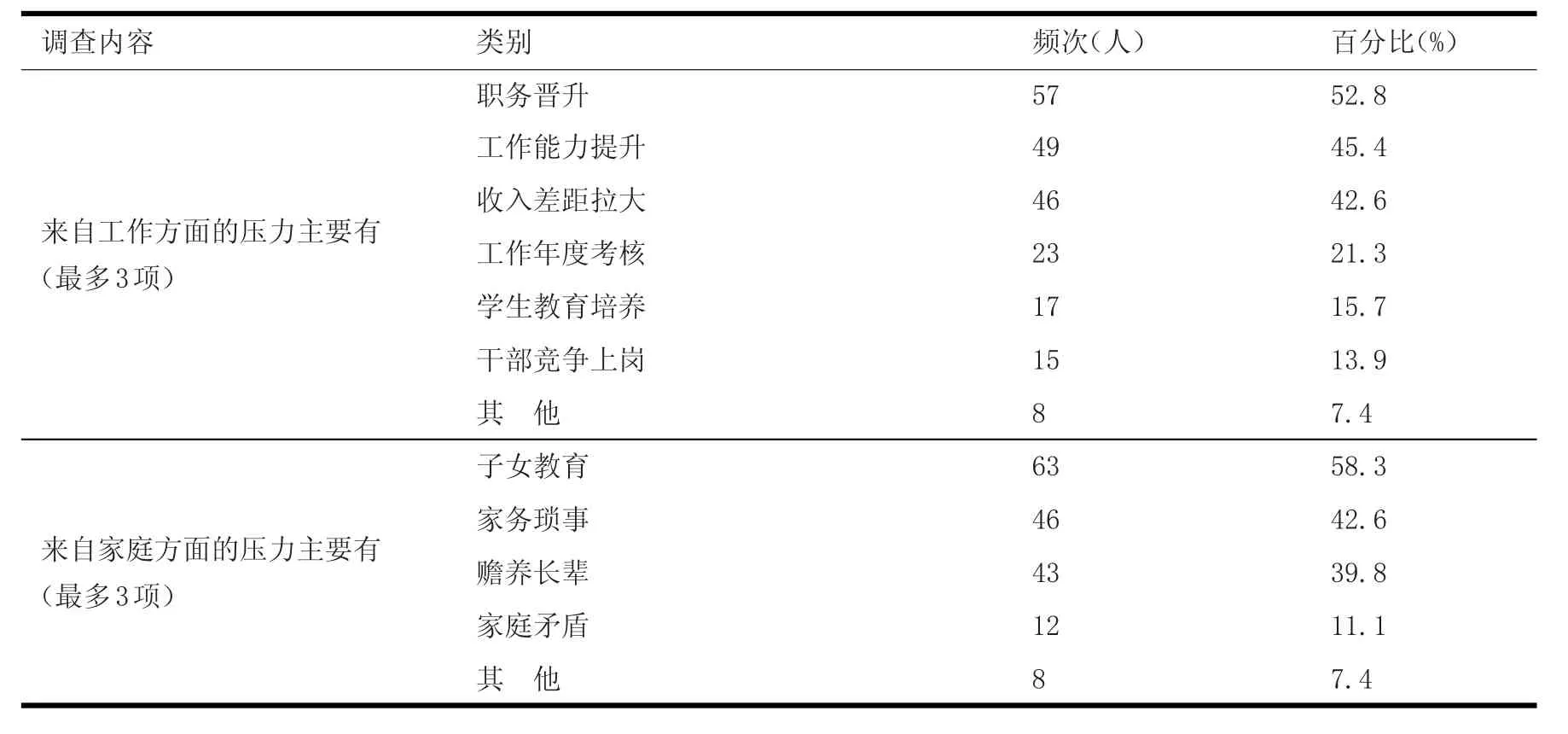

表2 高校管理人員的主要壓力來源具體分析

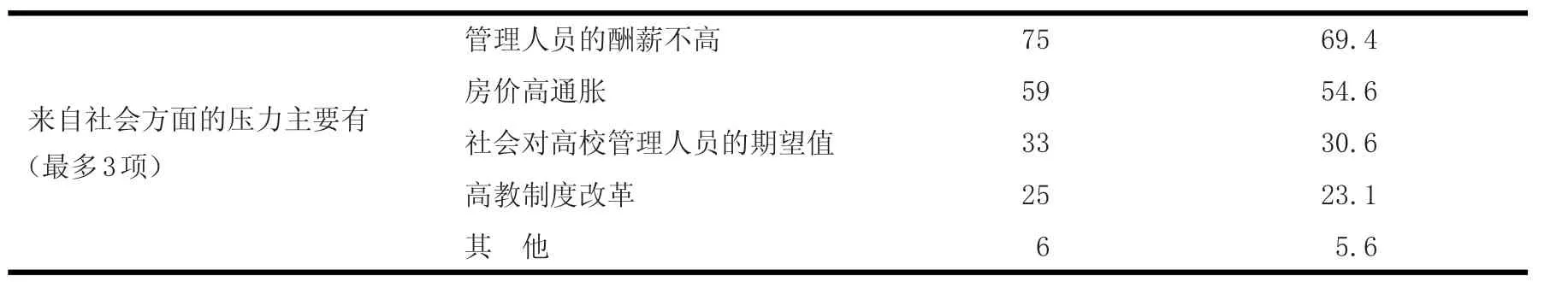

來自社會方面的壓力主要有(最多3項)管理人員的酬薪不高房價高通脹社會對高校管理人員的期望值高教制度改革其他75 59 33 25 6 69.4 54.6 30.6 23.1 5.6

對管理人員壓力來源進行具體分析,如表2所示,來自工作方面的壓力主要有:職務晉升(52.8%)、能力提升(45.4%)與收入差距拉大(42.6%)。由于三者是最能體現其自身價值、關乎其未來生存和發展的目標。從而促使管理人員設定既定目標,不斷自我加壓,以獲取成功。來自家庭方面的壓力主要為:子女教育(58.3%)、家務瑣事(42.6%)與長輩贍養(39.8%);酬薪不高(69.4%)、房價通脹(54.6%)與社會期望(30.6%)則是來自社會方面的主要壓力。對管理人員薪資滿意度調查中發現,50.9%的滿意度一般,不太滿意與不滿意的占比分達25.9%與8.3%。

(三)高校管理人員的心理健康

對管理人員而言,適當加壓能促使其改進工作方式,提高工作效率。然而壓力過度則易使其生理、心理和行為失調,也會引起職業興趣、職業態度和職業行為的改變,從而對其培養質量、管理水平、服務社會功能的發揮等方面帶來負面影響。

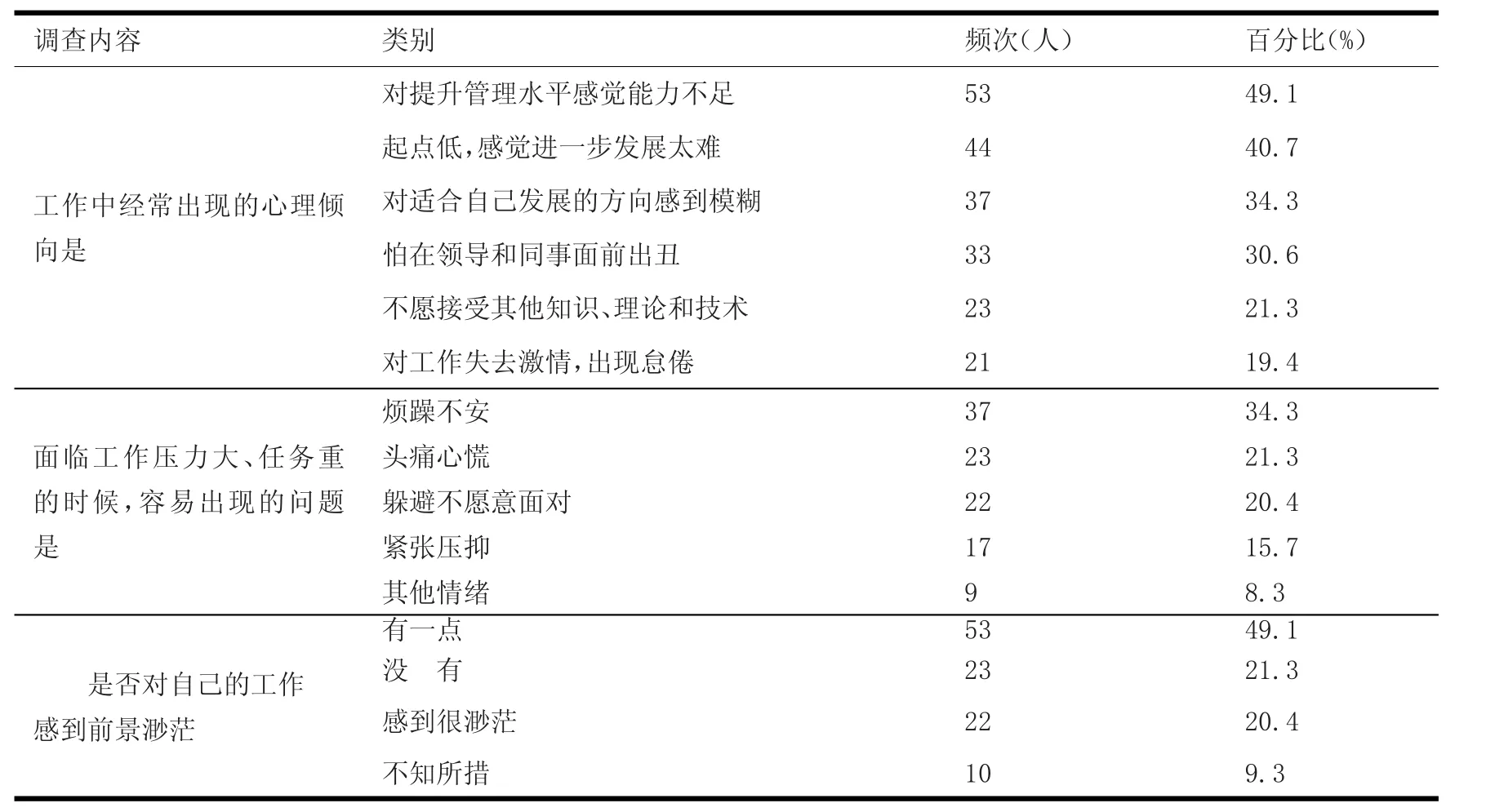

表3 高校管理人員的心理壓力分析

調研結果(表3)還發現,多數管理人員對提升管理水平感覺能力不足,起點不夠也影響其進一步發展,對適合自身發展方向感到模糊。繼而引發煩躁不安、頭痛心慌、躲避不愿面對等不良表現,感覺工作前景渺茫[2][3]。近六成的管理人員認為自己當前的心理健康狀況較好,該比例高于高校教師一成多。但仍有24.1%和4.6%的管理人員認為自己的心理健康狀況一般或較差。

三、如何提高高校管理人員的心理健康水平

隨著高校改革的不斷深入,高校對管理人員的素質、能力、知識結構提出新的要求。通過對上海海洋大學管理人員職業壓力與心理健康的調查分析,筆者所在課題組發現其同專任教師一樣承受著來自工作、家庭和社會的多重壓力。壓力越大,心理健康水平就越低,也對工作的正常開展帶來不良影響。因此,適當減壓,改善和提升高校管理人員的心理健康水平是當務之急。筆者認為,可以從以下幾個方面入手,提高高校管理人員的心理健康水平。

一要注重對管理人員的人文關懷,提升其工作效率與職業幸福感。高校管理人員是教工群體中不可或缺的重要組成部分,只有其作用與價值得到重視,才能提升其工作幸福感與職業滿足感。對此,相關管理部門要給予其充分的人文關懷,尊重其建議,了解其需求,通過調查研究與溝通交流,及時調整管理制度并完善工作辦法,幫助其化解工作過程中產生的職業壓力,形成彼此理解、互相信任的良性互動,進一步增強高校凝聚力。

二要完善管理人員的職級評價體系,構建合理化的崗酬機制。管理部門應建立合理的職級評價體系,將定性與定量考核相結合,在注重管理人員工作業績的前提下,將個人自評、同級互評、服務對象測評與領導測評等幾方面有機融合,并將評價結果及時反饋,真正把獎酬和工作績效結合起來。對表現突出的管理人員可相應提升崗位職級,或提供其提升學歷與業務培訓的契機,為其職業發展儲備能量,使其看到自身崗位的未來發展前景,從而以飽滿熱情投身于高校管理工作中去。

三要加強管理人員隊伍的培養,實現人力資源的合理配置。管理人員的工作崗位雖相對固定,但如長期完成同一項任務

極易產生職業倦怠,也對其工作熱情與工作效率產生影響。對此,管理部門應以連貫、持續的工作秩序為基礎,給予管理人員更多的鍛煉機會和更廣闊的職業發展空間。對工作優秀的管理人員,可予以多方關注,提供職級提升與職位晉升等機會。對于教學、科研與行政管理工作同時兼任的“雙肩挑”管理人員,則應幫助其明晰管理崗位內容,加以引導,適當減輕其工作量。同時,積極創造條件,激發其工作積極性和創造性,提升職業認同感,實現人力資源的優化配置。

四要幫助管理人員了解自身,緩解其工作壓力。管理人員要在競爭激勵的社會中立于不敗之地,就應在思維方式、人生態度、情感方式、行為模式、價值取向和知識結構等方面不斷完善自我[4]。在認識自我的前提下,樹立正確的壓力觀,從而理性面對壓力,提升抗壓能力。因此,高校管理人員要認清自己,樹立正確的人生觀與動力觀,正確對待職業壓力。同時,主動尋求幫助,舒緩工作壓力。此外,還應注重鍛煉,積極參與校內外的各類社團活動,盡情釋放壓力,減少由于壓力過大而帶來的負面效應。

總之,壓力是影響管理人員心理健康與職業幸福感的重要因素,也對高校各項工作的順利開展帶來影響。只有不斷關注高校管理人員的職業壓力和心理健康,適時為其減壓,給予其人文關懷,完善其職級評價體系,加強對管理人員的培養,幫助其認清自我,才能提高其工作熱情與職業幸福感。

[1]季巧英.麗水市公務員心理健康狀況調查[J].浙江預防醫學,2006,18(5).

[2]WestmanM,EdenD.Theinverted-Urelationshipbetweenstressandperformance:Afieldstudy[J].Work&Stress, 1996,10(2):165-173.

[3]BosmaH,MarmotMG,HemingwayH,etal.LowjobcontrolandriskofcoronaryheartdiseaseinWhitehallII(prospectivecohort)study[J].BMJ,1997,314(7080):558-565.

[4]吳冬梅.大學教師人力資源管理[M].首都經濟貿易大學出版社.2014.03:285.

(責任編輯:趙揚)

本文是上海海洋大學2015年工會理論研究課題“影響教師教學積極性因素的調查及對策建議研究”(D-8005-14-0189)、海海洋大學2015年工會理論研究課題“上海高校青年教師職業精神發展狀況調研”(D-8005-14-0189)階段性研究成果。

G647

A

2095—7416(2015)06—0029—05

2015-09-16

藍蔚青(1977-),男,福建閩侯人,博士,上海海洋大學食品學院實驗室管理中心副主任,高級工程師,研究方向:工會管理與實驗室管理。陳江華(1969-),女,碩士,上海海洋大學食品學院黨委書記,副研究員,研究方向:教師思想政治工作。