“一帶一路”戰略下的中國與中東歐經貿合作

姚鈴

(商務部國際貿易經濟合作研究院)

中東歐16國地處歐洲東部與中部,包括阿爾巴尼亞共和國、波斯尼亞和黑塞哥維那、保加利亞共和國、克羅地亞共和國、捷克共和國、愛沙尼亞共和國、匈牙利、拉脫維亞共和國、立陶宛共和國、馬其頓共和國、黑山、波蘭共和國、羅馬尼亞、塞爾維亞共和國、斯洛伐克共和國和斯洛文尼亞共和國。總面積133.6萬平方公里,總人口1.22億。2013年中東歐16國GDP總額為1.5萬億美元,人均GDP為1.23萬美元。貿易總量1.6萬億美元,其中出口7 897億美元,進口8 086億美元。2013年,習近平主席先后提出共建“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的戰略構想,為中國深化與中東歐國家經貿合作帶來新的契機。

一、中國與中東歐國家經貿合作日益緊密

從地理位置而言,中東歐16國(以下稱中東歐)地處“絲綢之路經濟帶”與“21世紀海上絲綢之路”的拓展區域。“一帶一路”戰略的提出,得到中東歐國家的積極響應,有力地推動了中國與中東歐貿易與投資合作的進一步發展。

(一)中國與中東歐貿易顯著增長

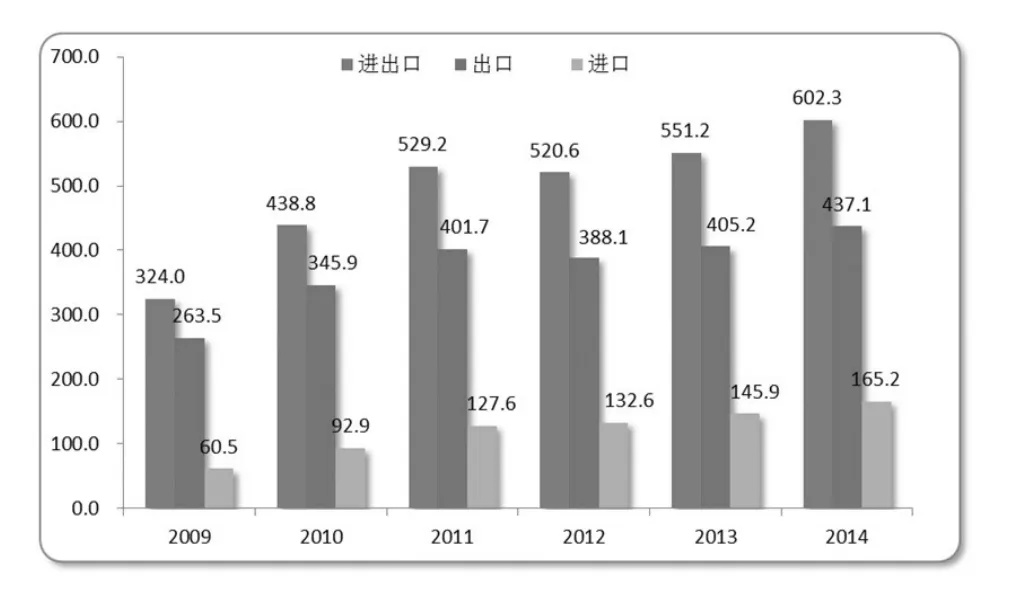

2014年,中國與中東歐進出口貿易額為602.3億美元,較2009年(323.9億美元)增長85.9%%,占中歐貿易總額的比重從2009年的8.9%上升至9.9%。其中,中國對中東歐出口額從263.5億美元增至437.1億美元,增長65.9%;中國從中東歐進口額從60.5億美元增至165.2億美元,增長173.0%。同期中國與歐盟雙邊貿易、中國對歐盟出口及從歐盟進口分別增長69.0%、57.0%和91.2%。

過去5年間,中國與中東歐的貿易結構不斷優化,機電和高新技術產品貿易所占比重已超過6成。目前,中國物美價廉的日用消費品在中東歐深受當地消費者喜愛。而通過在華舉辦中東歐國家特色產品展(如2014年6月在中國寧波舉行),中東歐國家牛羊肉、奶制品等優質農產品,以及食品、葡萄酒和其他產品在中國的知名度進一步提高,近兩年來帶動中東歐國家優勢商品對中國出口實現大幅增長。

圖1 中國與中東歐16國貿易往來(單位:億美元)

(二)中國對中東歐投資取得突破

據商務部統計,截至2013年底,中國對中東歐投資存量為14.3億美元,比2009年末增長了1.5倍。匈牙利、波蘭、捷克、羅馬尼亞和保加利亞是中國在中東歐地區投資的5大主要目的地。截至2013年底,中國對上述五國投資存量總計達12.9億美元,占同期對中東歐投資存量的90.0%。

表1 中國對中東歐16國投資情況(萬美元,%)

2013年以來,中國與中東歐領導人會議先后通過《中國-中東歐國家合作布加勒斯特綱要》及《中國-中東歐國家合作貝爾格萊德綱要》,將投資作為雙方合作的重要領域,推動中國對中東歐多個國家投資快速增長,在對上述5個主要投資目的地保持增長態勢的同時,對塞爾維亞、馬其頓等前南斯拉夫國家投資更是實現飛躍,投資領域涵蓋機械、化工、電信、物流商貿等各個方面。

歐盟統計局數據顯示,中國對中東歐投資分布廣泛。其中,制造業投資主要集中在波蘭、匈牙利地區大國。主要投資項目包括:煙臺萬華實業集團收購匈牙利寶思德(BorsodChem)化學公司(2011年,投資額12.63億歐元)、廣西柳工集團并購波蘭HSW公司工程機械部(2012年)、湖北三環集團并購波蘭最大的軸承制造企業KFLT軸承公司(2013年5月)、山東金禾生化集團和安徽豐原索爾諾克生化公司分別投資約1億歐元在匈牙利設立檸檬酸工廠(2014年)等。

基礎設施和能源領域投資主要集中在塞爾維亞、阿爾巴尼亞和馬其頓等巴爾干半島的中東歐國家,近年來表現突出。2013~2014年,中國企業在塞爾維亞投資諸多項目,包括Kostolac煤電廠升級改造、摩拉瓦運河水電站及多瑙河米海洛·卜平大橋建設等。

(三)中歐班列加強了中歐貿易往來

為促進對歐商品貿易往來,中國各省市紛紛開通至歐洲國家的集裝箱直達列車。國際金融危機前,主要有呼和浩特-法蘭克福班列、富士康國際聯運專列、北京-漢堡集裝箱示范列車、烏魯木齊-德國漢堡集裝箱專列;2011~2013年,先后開通了“渝新歐”、“漢新歐”、“蓉歐”、“蘇滿歐”及“鄭新歐”5趟班列。中歐間所有班列都以中東歐國家為中轉站或者終點。2014年,隨著“渝新歐”和“鄭新歐”兩個班列實現回程貨源零的突破,以中歐班列構建的國際物流大通道的影響力逐步增強。據中國鐵路總公司的數據顯示,2014年共開行中歐班列308列,發送集裝箱26 070標準箱,較上年同期多開228列,增長285%,促進了中歐沿線各國間經貿交流發展。中國與中東歐國家間商品的雙向流動得到進一步加強。

2015年,中國企業建設的塞爾維亞貝爾格萊德至匈牙利布達佩斯的匈塞鐵路將開工建設,預計2017年完成,從而為“中歐陸海快線”(希臘比雷埃夫斯港—馬其頓斯科普里—塞爾維亞貝爾格萊德—匈牙利布達佩斯)的貫通創造條件。屆時,陸海聯運將成為中國與中東歐貿易貨物運輸的另一種方式,與目前正在大力發展的中歐班列運輸相互配合,將進一步增加鐵路運輸在中歐貨物運輸中的比重,充分發揮鐵路運輸時間最短(比海運節省1/2-1倍時間)、成本相對低廉(低于空運,高于海運1倍)及承運商品附加值較高的優勢,一定程度上改善中國與歐盟貨物貿易西重東輕的格局,實現中國與中東歐貨物和能源運輸多元化。

二、中國與中東歐國家經貿合作前景廣闊

2013年11月,中國與中東歐第二次領導人會晤通過《中國——中東歐合作布加勒斯特綱要》,將中國-中東歐合作視為中國與歐盟合作的新增長點,將互聯互通列為中國與中東歐合作的六方面內容之一。2014年12月,中國與中東歐第三次領導人會晤通過《中國——中東歐國家合作貝爾格萊德綱要》,將互聯互通視為雙方合作的第一要義,將雙邊合作推向新的高度。中國與中東歐以互聯互通為抓手,將進一步擴大雙邊貿易規模、增加相互投資及拓寬融資渠道,給雙方合作帶來廣闊空間。

(一)基礎設施領域建設合作蘊含著巨大機遇

中國企業在基礎設施建設方面有較強實力和豐富經驗。中東歐國家在港口、鐵路、公路、電站、通信等基礎設施方面具有較大的發展需求。目前,中國企業正在積極尋求以工程承包、公私合營(PPP)、建設-經營-轉讓(BOT)等多種方式參與中東歐基礎設施建設的機會,并取得初步成效。中國企業參與建設的波黑斯坦那里火電站、塞爾維亞科斯托拉茨電站一期改造項目都進展順利。為增強合作效果,中方政府主管部門、金融機構和企業應根據外方需求和中方可能盡快確定重點項目和早期收獲清單,一國一策,著力推進。在合作過程中,中國企業需認真研究并遵循當地法律、法規和市場環境。同時,對于歐盟國家,企業要適應歐盟標準;對于非歐盟國家,可積極推動輸出中國標準。

(二)以裝備制造為重點的產業合作大有可為

中國企業在基礎設施建設方面有成熟經驗和技術,鐵路、電力、港口、化工機械等裝備質量上乘,性價比高,在國際市場上具有競爭力。把中國裝備制造與中東歐國家基礎設施建設有效對接起來,不僅可以促進中東歐國家經濟發展,也可以充分利用中國裝備產能,實現互利共贏。尤其在高鐵技術方面,雙方互補性強,合作有助于打造中歐物流新動脈,產生遠大于“1+16”的經濟效益。而環保和能源合作則對中國與中東歐拓展科技創新,以及加強核電、風電、水電、太陽能發電等清潔電力領域的合作提出了現實的要求。

(三)構建新的投融資合作框架已經成為可能

當前,中國與中東歐在投融資領域已經設立“100億美元專項貸款”、30億美元的“中國——中東歐投資合作基金”。2014年11月,中國宣布出資400億美元成立的“絲路基金”,將為中國與“一帶一路”沿線中東歐國家開展合作提供有力的投融資支持。在上述資金帶動下,中國-中東歐國家可以市場化運作為基礎,結合既有投融資安排,加快推動投融資模式創新,打造中國-中東歐投融資合作新框架。包括:提高100億美元專項貸款的優惠力度,降低融資成本;推動本幣結算,進一步促進雙邊貿易與投資;啟動第二期10億美元的中國——中東歐投資合作基金,推動股權投資,鼓勵中國企業和金融機構積極參與中東歐國家的公私合營合作和私有化進程;促進中東歐國家企業與金融機構在中國境內發行人民幣債券等。

(四)提升中國與中東歐貿易規模有很大空間

雙方確定了未來5年將雙邊貿易額從當前的500億美元提升到1 000億美元的目標。為實現該目標,雙方必須優勢互補,進一步加強各自優勢產業領域的貿易合作。從具體措施來看,雙方有必要加強海關、質檢相互認證合作,提升通關和人員往來的便利化水平,為雙方企業擴大貿易規模、優化貿易結構創造良好條件;推動中歐投資協定談判,落實好中國與各國的避免雙重征稅協定,積極商簽社保協定,促使中東歐國家放寬市場準入、技術標準等方面的限制,為中方企業投資提供投資便利化支持。