發(fā)展生態(tài)旅游 堅守保護紅線

文 劉凡渝 劉國信

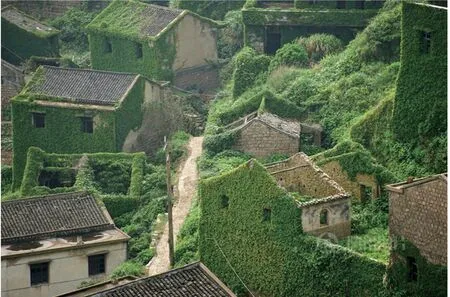

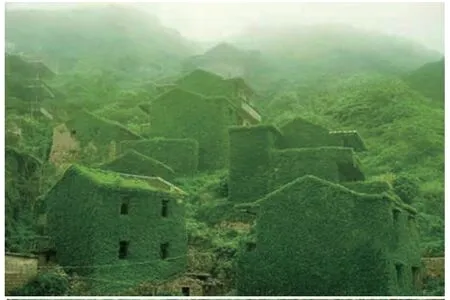

不久前,浙江舟山一座無人居住的小島突然在網(wǎng)絡(luò)上走紅。由于島上的村落荒蕪已久,許多廢棄的房屋逐漸被大自然侵蝕,布滿了爬墻虎,宛如綠色童話世界一般美麗而夢幻,被稱為“最美荒島”。一時間,游客紛至沓來,爭相領(lǐng)略“綠野仙蹤”奇觀,荒島竟意外地成為一個熱門旅游景點。相比之下,很多投入重金開發(fā)的所謂生態(tài)旅游景區(qū)卻門可羅雀、游客寥寥,這不能不引起人們的思考。

荒島之美,美就美在其原始、自然、野性、神秘,美在其“清水出芙蓉,天然去雕飾”,令久居城市鋼筋水泥森林中的都市人心生向往。事實上,大自然的鬼斧神工,即使在科技高度發(fā)達的今天,也是人力所難以企及的;而許多原生態(tài)自然景觀(包括瀕危動植物),更是以現(xiàn)代手段難以復(fù)加造化的。荒島成為景點的事例啟示我們,發(fā)展生態(tài)旅游,必須樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然的生態(tài)文明理念,始終堅守生態(tài)保護紅線,著力解決資源開發(fā)與經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護之間的平衡、協(xié)調(diào)關(guān)系,這樣方能形成一種修復(fù)保護帶動發(fā)展、開發(fā)發(fā)展反哺保護的良性循環(huán)。否則,只能是短期既得利益,長遠得不償失。

近年來,從北極冰川到熱帶雨林,以自然環(huán)境為主題的生態(tài)旅游日益成為人們觀光的熱點。然而,生態(tài)旅游在推動眼球經(jīng)濟快速發(fā)展的同時,也給原生態(tài)自然景觀、野生動植物保護工作帶來了極大的挑戰(zhàn)與威脅。如有的游客在原始古建筑上任意攀爬劃刻、違規(guī)照相;有的人隨意采摘植物果實莖葉、損毀園林樹木;有的人故意追逐打斗、肆虐傷害野生動物,有的人則對野生動物亂捕濫食,殘忍獵殺,享受所謂野味美餐……所到之處真所謂“劣跡斑斑”,令人反感,遭人唾棄。

英國《新科學(xué)家》雜志曾撰文稱,在世界各國生態(tài)旅游蒸蒸日上的同時,作為其保護對象的動植物種群卻面臨威脅。生物學(xué)家們不無擔(dān)憂地發(fā)出警告:如今,在一些旅游景區(qū)里,當(dāng)野生動物與人相遇時,它們會呈現(xiàn)出極度緊張的狀態(tài),大量旅游者的到來,使動物日常生活紊亂、壓力增加,進而微妙地影響到健康與繁衍生息。研究發(fā)現(xiàn),北極熊、企鵝、海豚、野狗,甚至雨林中的鳥類都會緊張,它們有的體重減輕,有的在死亡線上掙扎。在偏僻的、生物多樣的地區(qū),當(dāng)受到一批又一批的假日探險者們頻頻干擾時,動物們普遍心率加快,荷爾蒙分泌下降,繁殖能力衰退。

海豚研究人員經(jīng)過長期研究后發(fā)現(xiàn),新西蘭海岸的寬吻海豚圍在游船周圍狂躁不安,當(dāng)它們看見有3 艘以上船只靠近時,它們安靜的時間還不到0.5%,但如果只看到一艘考察船經(jīng)過時,寬吻海豚有68%的時間是在靜靜地休息。在加拿大的曼尼托巴,即使寒冷的冬天本應(yīng)處于休眠狀態(tài)的北極熊,由于受到人類的侵?jǐn)_,也會焦慮不安,并提前進入捕獵海豹期。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)旅游者走近時,公熊的警覺比平時提高7 倍,由于體能消耗,其體內(nèi)脂肪減少,嚴(yán)重影響其繁殖能力。在新西蘭的奧特哥半島長著黃眼睛的小企鵝中,研究人員多次發(fā)現(xiàn),由于頻繁地受到進入該地區(qū)的旅游者們的驚擾,10%以上的小企鵝體重下降。如果旅游者靠近海灘,企鵝們將逃入海中,一直等到驚擾者離開。由于觀賞者眾多,使企鵝的聚集地越變越小,直至消失……在旅游者肆意取樂、享受感觀刺激帶來快感的同時,動物的苦樂和生存需要幾乎完全被忽略了。

浙江舟山嵊泗嵊山島后陀灣

一個國家的國民對待動植物態(tài)度如何,是衡量一個社會文明程度的重要標(biāo)志。人類只有與動物、植物等有生命和無生命的物體和平共處,共同發(fā)展,才能維持整個生態(tài)系統(tǒng)的平衡。千百萬年來,在生態(tài)系統(tǒng)中,各種生物相互依存、相互制約,通過千絲萬縷的食物鏈和營養(yǎng)金字塔的關(guān)系,才得以共生存,自然界的秩序才逐漸和諧、合理。而這種生物多樣性的生命之舟失去平衡,生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性就要遭到破壞。過去500年來,人類已經(jīng)使陸地上野生動植物總量減少了10%,使物種總量減少了14%,且絕大多數(shù)發(fā)生在近百年之內(nèi)。聯(lián)合國《千年生態(tài)系統(tǒng)評估》顯示,目前全球物種滅絕的速度已經(jīng)超過自然滅絕速度的1000 倍。而生態(tài)系統(tǒng)一旦被破壞,將會是災(zāi)難性的,幾乎無法逆轉(zhuǎn)。

1.迷霧縹緲的廢棄村落,宛如綠野仙蹤的童話世界

2.爬山虎將廢棄房屋“染”成了綠色

我國是世界上野生動植物種類最豐富的國家之一,僅脊椎動物就有近6500 種,占全球總數(shù)10%以上;高等植物達3 萬多種,居世界第三位;已記錄昆蟲達5.1 萬種。雖然我國野生動植物資源豐富,但特有物種多、受威脅物種所占比例高,在經(jīng)濟社會快速發(fā)展的過程中,由于大量土地開發(fā)、城鎮(zhèn)擴張、交通道路建設(shè),人造景區(qū)開發(fā),已經(jīng)給野生動植物的生存造成較大的影響。生物多樣性遭到破壞,短期內(nèi)可能不會導(dǎo)致人類走向滅絕,但人類的生存質(zhì)量將受到嚴(yán)重影響。最簡單的例子是,看不到品種繁多的花草樹木、飛禽走獸,旅游將變得索然無味。因此,沒有它們,就沒有生態(tài)旅游!

然而,這一點卻容易被忽視,甚至反其道而行之。近年來,有些地方的決策者,認為“生態(tài)旅游”就是制造人態(tài)自然,通過種樹、鋪草、造水、建景觀大道等方式人工打造所謂“自然生態(tài)景觀”,其實這是“偽生態(tài)”;一些地方打著生態(tài)文明建設(shè)的旗號,今天植草坪,明天改花園,后天栽大樹,這種生態(tài)折騰不但沒有產(chǎn)生多大價值,而且成本巨大,顯然與生態(tài)文明建設(shè)的初衷背道而馳。有的地方為了打造所謂的旅游景點,要么大建樓堂館所,過度開發(fā),把好好的山水搞得不倫不類,充斥大量粗制濫造、品位低劣的人造景觀;要么以旅游開發(fā)的名義在景區(qū)盲目復(fù)古,把原本有著厚重歷史滄桑感的古建筑、古民居、古文物推倒重建,使之變成了廉價的現(xiàn)代仿品,完全喪失了歷史風(fēng)貌和獨特韻味……諸如此類做法,是用一種人工文化生態(tài)破壞原有的文化生態(tài),有悖于生態(tài)文明理念。

守望青山綠水,構(gòu)筑生態(tài)屏障。發(fā)展生態(tài)旅游,是建設(shè)生態(tài)文明和美麗中國的重要載體,其重點在“生態(tài)保護”,功夫在“文明和諧”。我國許多地方生物資源豐富,有發(fā)展生態(tài)旅游業(yè)的資源優(yōu)勢,但在開發(fā)前,必須進行周密的可行性研究,在旅游景區(qū)建設(shè)和管理中必須始終堅守生態(tài)保護紅線。

當(dāng)下,旅游業(yè)正從過去“走馬觀花”式的觀光游,逐漸向休閑度假游轉(zhuǎn)變,越來越多的人渴望回歸大自然,到大自然懷抱中感受清風(fēng)明月的美好,體驗和諧相處的樂趣。世上萬物皆相連,山水林田湖是一個生命共同體。自然界各種生物的種群和數(shù)量只有保持在一定水平和規(guī)模上,才能使自然環(huán)境生機盎然;只有人與自然和諧相處,生態(tài)環(huán)境才能處于良性循環(huán)之中,自然界才能生動有趣,生態(tài)旅游業(yè)才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。