國內外農民教育培訓模式與機制對天津市農民培訓的啟示

文/安云蓉

隨著我國城鎮化建設的不斷深入,越來越多的農村青年選擇到城鎮工作,這在很大程度上造成了務農人員老齡化、知識水平較低、農村產業空心化,不利于實現農業現代化,發展社會主義新農村。因此,如何培養有文化、懂技術、會經營、高素質的新型農民是目前急需解決的問題。本文在分析典型國內外農民教育培養模式與機制的基礎上,結合天津市農民培訓的現狀與不足,提出了幾點建議,以期完善現有的體制機制,提高農民培訓的失效。

1.國內外典型農民教育培訓模式與機制的分析

1.1 國外

1.1.1 不同層次,不同主體,不同培養目標—韓國

韓國的農民職業教育主要分為4H教育、農民后繼者教育以及專業農民教育。培訓主體不同,培訓的內容、目標也不同。例如,農民后繼者教育主要針對那些準農民加以培養,而專業農民教育則更偏重于現從事農業工作者的綜合能力的培養、理論知識、實踐技能以及管理能力等[1]。

1.1.2 辦學模式多樣,機制靈活—美國、法國、德國

美國以辦學模式多樣見長,主要有SOE、FFA、SAE及課堂指導等,FFA模式主要培養職業農民的自主創業所需要的能力,團隊合作、組織能力及領導能力,而SAE模式主要是由相關領域的專家輔導職業農民的某項理論知識以及實際操作技能以便其應用于自己的工作當中[2]。法國、德國則突出辦學機制靈活的特點,企業的職業培訓可以直接進駐與學校的教育當中,以結果為導向辦學,更加適應農民職業教育的發展方向。

1.1.3 緊密銜接的培訓體系,互為補充—日本、美國

日本針對不同教育層次,將農業推廣輔以農業改良普及形成了完善的五個層次培訓體系,彼此相輔相成,為不同的需求提供不同層次的教育培訓。美國的教育、研究、推廣三位一體教育科教體系將不同分工又有機的結合,其56所州立的農業院校統領教育培訓,農業部下設生產局配合實驗站及農業院校搞科學研究,又有專門的推廣服務中心等[3]。

1.1.4 培訓方式方法豐富多樣,注重實效—法國

法國創立的“農村家庭旅館協會”,開辟了新的教育方法—交替培訓法,課程配合農忙農閑時采取工作學習相結合的方式,教學與實踐相結合,大大提高了工作以及學習的效率[4]。這種培訓模式實現了長短期、脫產與半脫產相結合。

1.2 國內

1.2.1 浙江省

浙江省地處沿海,農業經濟發展居于國內前茅,經過多年的探索形成了多種新型農民培訓并存的培養模式。其成功的蓮花模式就是利用蓮花鎮的產業優勢大力打造其品牌效應,由專業合作組織吸收解決農民就業,促進了農業的科學發展[5]。同時,浙江電大通過發揮電大的遠程教育以及系統辦學的優勢,開展的“農村大學生培育項目”,培養了農民大學生和大批有知識、有能力的農村科技致富、農村建設的帶頭人,為新農村建設開辟了新的天地[6]。

1.2.2 江西省

江西省是中部地區的農業大省之一,農業人口高達70%以上。調查研究顯示,江西省農民的收入主要來源于農業營業,因此,通過加強技術培訓進而提高生產技能也就成為了提高農民收入的必經之路[7]。江西省農民培訓具有較強的針對性,針對不同人群的不同需求而服務進而促進農業發展,一方面,著力農民的務農能力的提高,通過專家實地指導加典型示范的模式進行創業能力以及科學技術的培訓,此外還大力開展有關勞動力轉移方面的培訓。

1.2.3 河北省

河北省特色的“定興模式”通過龍頭企業開展對新型農民的培訓,以開展“一村一品,一鄉一業”為目的,有選擇性的組織專家和科技人員,通過建立企業培訓中心進行現場實踐培訓,提高農民的實際操作技能。同時,河北農大實施的“一村一名大學生工程”除了面向初高中生,取得大專文憑還面向具有一定經驗的青年農民、現任村干部、農業科技示范戶等,培養掌握農經動向、懂技術、有理論、能創新的實用性人才[8]。

2.天津市農民培訓的現狀分析

天津市作為北方地區最大的沿海城市,城鎮化發展迅速。截止2014年,天津市農業人口371.61萬人,非農業人口645.05萬人,農業穩定發展,全年農業總產值441.69億元,較13年增長呢3%[9]。近年來,天津市市委、市政府十分重視農民教育培訓工作,促進培訓事業的高速發展,為實現農業現代化、解決三農問題不懈努力。主要表現在以下幾個方面:

2.1 政府主導,人力、物力、財力全面推進

自2004年實施“351培訓工程”以來,天津市委、市政府不斷加強在農民培訓方面的投入。“十二五”期間,計劃組織開展農業實用技術培訓40萬人次,培養職業農民10萬人,開展農業創業培訓1萬人,培養5000名農業高技能人才,組織2萬人參加大中專學歷教育并取得證書,市財政計劃安排1.44億元資金專項用于開展農民教育培訓工作[10]。在政府的領導下,走出了一條專項推動農民教育培訓工程的道路,提供了人力、物力、財力上的保障。

2.2 規范化管理、強化取證,確保實效

“351工程”的實施使天津市農民教育培訓形成了較為健全的管理推動機制,層層推進。農民素質提高工程則通過制定了一系列的規章制度,如所有的培訓專業課程都要制定課程大綱、培訓學時、考核標準等,使具體培訓變得有章可循。同時為了防止培訓走形式,補貼資金采取“先培訓、后取證、再補貼”的方式,農民經參加培訓考核合格后取得相應證書,方能申領財政補貼。

2.3 多部門配合,資源整合,強調體系化培訓

天津農民教育培訓工作的管理體系是由農業主管部門統領,市、區縣、鄉鎮、村各級分管部門組織實施,各自發揮自身優勢,分工協作,形成合力、相互溝通共同推進工程。制定培訓目標之后,整合各類教育資源,從認定培訓機構到建立培訓實訓基地,成立遠程教育服務中心到聘用專兼職教師,為農民教育培訓提供全面服務。

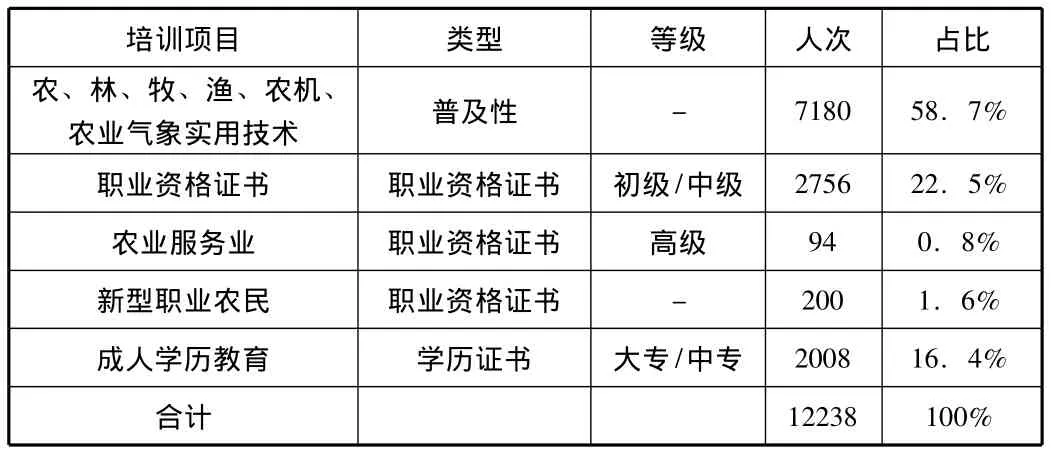

根據2015年上半年天津市農民培訓情況 (見表1)顯示,農民對于農業實用技術培訓的需求量、參與度仍然是最大的,其中以種植業和林業參與培訓人次最多。同時,職業資格證書類的培訓和學歷教育的投入是最大的。承擔農民學歷教育的機構主要有提供大專學歷教育的天津電大以及考試院和提供中專學歷教育的農廣校,其中以農廣校的中專教育人次最多,這與天津市整體農民文化素質偏低有關。

表1 2015年上半年天津市農民教育培訓概況

3.天津市農民教育培訓存在的不足及對策的思考

3.1 農民綜合素質偏低

根據調查數據顯示,農村勞動力文化程度小學及以下占18.9%,初中占62.75%,高中及中專占14.7%,大專及以上占3.73%[11]。整體學歷偏低,會產生兩個方面的問題,較低的文化水平會對培訓內容的理解產生一定障礙,同時也很難接受新的生產工具、信息技術。文化背景差異大,也會出現在培訓內容、形式等方面的供給予農民自身的需求不統一,相互脫節。

針對此問題,可以借鑒韓國的經驗,根據不同層次主體制定不同的培養目標,結合農民實際不僅要關注培訓對象的實際需求,提高不同水平農民的科學文化素養,更要注重培訓教材編寫和實際授課過程中的易懂性、生動性,使農民愿意走進培訓課堂,并且在課堂上聽得懂、學得會、能應用。

3.2 辦學模式、機制相對單一

天津市的農業實用技能培訓和職業資格證書教育主要由政府相關部門開展,如市農委種植業管理辦公室、市林業局、市畜牧獸醫局等,而相關的學歷教育則集中于電大、考試院和農廣校等。

因此,應廣泛借鑒美、德等國以及浙江、河北省等多樣化的辦學模式以及靈活的辦學機制,一方面,吸引龍頭企業參與到農民實際操作能力的培訓中來,按需打造的特色農業,利用產業優勢打造品牌,組織大規模的經營,這樣一來針對性強,實用性高,又因與農民利益息息相關,其培訓效果也有保障。積極開展校企合作,上崗前參與職業訓練,以結果為導向辦學。另一方面,利用農村合作社,充分發揮農民生產主體的主動性,開展自我管理、自我教育。

3.3 政府管理、監督機制仍不完善

在現實中,組織推動培訓工作還有很多不盡如人意的地方,如各職能部門對農民培訓工作的重要性認識不到位,具體問題不能及時落實。有關培訓的推廣工作不到位,導致部分農民對培訓參與度不高。而且培訓過程中的管理也相對松散,缺乏統一的監督機制,導致培訓質量降低。

首先應該加強各分管部門對農業培訓工作重要性的認識,可以將農民培訓效果納入其績效考核中。其次,加大對于公民培訓工作的推廣宣傳力度,可以由相關專家、技術人員下區縣進行實地指導,深入村鎮開展宣講。制定有效的監督機制,確保培訓工作順利、有序的進行,加強對培訓結果的監督、考核、反饋,是保證農民培訓實效的有力保障。

3.4 培訓體系建設仍有欠缺,難以滿足多樣化需求

在整體的培訓體系中也存在一定的問題,基礎條件相對較差,師資力量薄弱,教學內容針對性不足。師資力量上真正能夠以新穎的教學方式傳授新理論、新技能、新方法的“雙師型”人才缺乏。培訓內容雖與農業技術相關,但實用性的可實際操作的東西欠缺必然不能滿足農民的需求。

因此可以借鑒美、日等國的經驗,不斷完善培訓基礎條件、實訓基地、設施建設,加強市、區、縣、村的培訓平臺建設,改善培訓條件,擴大培訓范圍,使農民能夠就近參與培訓,滿足其多樣化需求。培養基層農技人員,發揮種養大戶、龍頭企業的作用,彌補師資缺口,并建立一支穩定的、有經驗的、高素質的師資隊伍。將農民需求調研常態化,據此開展針對性培訓;專家遠程一對一指導和農業論壇,發揮遠程教育優勢。

[1]齊美怡.日本、韓國現代農業職業教育體系及其對我國的啟示:[碩士學位論文].河北:河北科技師范學院,2014.

[2]官愛蘭,蔡燕琦.農業現代化中農民職業培訓:美國、韓國經驗及啟示 [J].高等繼續教育學校,2013,26(5):63-67.

[3]安云蓉.國外農民教育模式的成功經驗及其對我國新型農民培養的啟示[J].科技世界,2014,8(22):18,41.

[4]丁國杰,朱允榮.歐盟三國農民教育培訓的經驗及其借鑒 [J].世界農業,2004,(8).

[5]徐曉菲,王成福,趙云.浙江新型農民培養途徑研究[J].金華職業技術學院學報,2013,13(4):89-92.

[6]培養造就更多更好的現代新型農民 [N].浙江日報,2006-06-06(14).

[7]周娟娟.江西省農民培訓現狀、問題及對策研究:[碩士學位論文].江西:江西農業大學,2014.

[8]張亮.我國新型農民培訓模式研究:[博士學位論文].河北:河北農業大學,2010.

[9]《2014年天津市國民經濟和社會發展統計公報》

[10]張大鵬,劉長生,張伯平.天津市農民教育培訓工作的創新與思考[J].天津電大學報,2012,16(4):76-79.

[11]《2013年天津市統計年鑒》