跨越·困擾·出路*——裕固族聚居區新世紀發展路徑試析

王希恩

裕固族是我國的人口較少民族,時至今日只有1.43 萬人。這個小民族聚居在甘肅省的肅南裕固族自治縣和酒泉市的黃泥堡裕固族民族鄉,但主要聚居在肅南裕固族自治縣。新世紀以來,裕固族聚居地區的發展很快,但也遭遇到制約性困境,面臨如何發展的選擇,是當下民族地區發展的一個縮影。本文即擬對肅南裕固族自治縣的這種狀況做一粗略描述,以為觀察和分析中國民族地區的發展呈一孔之見。

一、現代化發展的起點

裕固族的歷史可以上溯到先秦時期的“丁零”、魏晉南北朝隋唐時期的“回紇”、宋代的“黃頭回紇”、元代及其以后的“撒里維兀兒”。明代初年“撒里畏兀兒”由嘉峪關以西遷至現在的祁連山北麓,延綿至今。裕固人原自稱“堯乎爾”,1953年經本族協商,正式將族名確定為“裕固”。該稱與“堯乎爾”音近,取漢語“富裕鞏固”之意。

肅南裕固族自治縣聚居了裕固族90%的人口,轄屬甘肅省張掖市,因地處“肅州”(古地名,今酒泉市)以南而得名,位于甘肅省西北部,河西走廊中部,祁連山北麓,東西長650 公里,南北寬120—200 公里,總面積23,887 平方公里。肅南縣地分東部、中西部和北部三塊,其中北部的明花鄉即與酒泉的黃泥堡鄉相鄰。由于歷史的原因,裕固族聚居區內除了裕固族外,還有蒙古、藏等少數民族和漢族。截至2012年末,肅南裕固族自治縣有總人口3.75 萬人,少數民族人口2.11萬人,占56.57%,其中裕固族10,152 人,占26.98%,占全縣少數民族人口的48.11%。黃泥堡裕固族鄉是酒泉市的少數民族鄉,現全鄉總人口1650 人,有裕固、漢、蒙古、藏等多個民族,其中裕固族占全鄉總人口的62%。

歷史上,裕固族聚居區農牧兼營、以牧為主。中華人民共和國成立之前,部落頭目、寺院上層和牧主占有近一半的牲畜和草場;大部分牧民只有少量草場,或完全沒有草場,依附于部落頭人、寺院上層和牧主生活。新中國建立后,隨著民主改革和社會主義改造的完成,分散的個體農牧業被改造成了社會主義性質的集體農牧業,生產力得到了解放,經濟社會發展取得了一系列成就:1953年修筑了肅南縣第一條公路——元肅公路(甘新公路酒泉地區段元山子至肅南縣城紅灣寺);1954年,建成了當地第一所現代意義的醫院——肅南裕固族自治縣人民衛生院;1956年,成立了當地第一家民貿公司,民族貿易得到正規發展;1958年,建起了當地第一個民族工業企業——皮毛加工廠、第一座柴油發電站。經過20 多年的發展,到1978年時,肅南縣實現了一系列從無到有的突破:歷史上,肅南縣沒有現代化意義上的工業,有的只是簡單的家庭手工業,而此時包括皮毛加工、農機、被服、食品加工、小型煤礦和水電企業等在內的工商企業已發展到30 多家;歷史上,肅南沒有一座像樣的城鎮,紅灣寺鎮以前只有一座寺院、一所小學和不多的幾戶居民,現在已成為了有一定的人口規模,自來水、照明、郵電等基礎設施都具備了的小縣城。①本段資料均取自《裕固族簡史》修訂本編寫組:《裕固族簡史》,民族出版社,2008年。裕固族聚居區的現代化發展由此而起步。

二、時代的跨越

裕固族地區經濟社會的快速發展始于改革開放。我們以20 世紀至21 世紀之交為界分兩個階段,通過幾個主要數據來看看這一時期的巨大進步。

1978年至1999年:

肅南裕固族自治縣的國內生產總值總體上逐年增加,并保持了高速增長態勢,絕對數從1978年的683 萬元,增加到了1999年的21,814 萬元,增長了31.9 倍,年均增長1.5 倍。人均國內生產總值從1978年的206 元增加到1999年的6093 元,增長28.58 倍。

1978年,肅南縣的農牧民人均純收入為273 元,城鎮職工人均貨幣工資為587 元,城鄉居民儲蓄存款余額為176 萬元。1999年,農牧民人均純收入達到971 元,增長了3.56 倍;城鎮職工人均貨幣工資達到1865 元,增長了3.18 倍;城鄉居民儲蓄存款余額達到1514 萬元,增長了8.6 倍。

1978年,肅南裕固族自治縣的農業生產總值為460 萬元,工業生產總值為58 萬元。到1999年,農業生產總值達到了9769 萬元,工業生產總值達到了6618 萬元,分別增長了21.2 倍和114.1倍。全部工業企業個數由1978年的30 個,增加到了1999年的310 個,增加了10.3 倍。

1978年,肅南縣的地方財政收入和支出分別為210 萬元、503 萬元,社會固定資產投資總額為151 萬元。1999年地方財政收入和支出分別達到776 萬元、2097 萬元,社會固定資產投資總額達到4477 萬元。

1978年,肅南縣第一、二、三產業的比例分別為67.4:8.4:24.2,至1999年改變為44.8:30.4:24.8,第一、二、三產業比例的增長變化分別是-22.6、22.0 和0.6。

1978年,肅南縣的城鎮化率為7.7%,1999年增加到了21.5%。這一時期,肅南裕固族自治縣的總人口只增加了2744 人,但非農業人口的增加卻從1978年的5303 人增加到了1999年的9594人,凈增4291 人。

2000年至2012年:

進入新世紀以后,肅南縣的經濟社會發展保持了快速增長的勢頭,各項經濟指標都對這一勢頭做了充分的呈現。

2000年,肅南縣的國內生產總值為24,136 萬元,人均6723 元;2012年為233,956 萬元,人均68,912 元。12年分別增長了8.69 倍和9.25 倍。

2000年,肅南縣的農牧民人均純收入為3608 元,城鎮居民人均可支配收入為4173 元,城鄉居民儲蓄存款余額11,063 萬元。2012年,肅南縣的農牧民人均純收入達到了9470 元,城鎮居民人均可支配收入達到了14,648 元,城鄉居民儲蓄存款余額68,900 萬元,分別增長了1.62 倍、2.51 倍和5.23 倍。

2000年,肅南縣的農業總產值為11,451 萬元,工業總產值為17,436 萬元,工業企業單位為139 個;2012年,肅南縣的農業總產值為52,600 萬元,工業總產值為372,300 萬元,工業企業單位為133 個。上述數值中,2012年的農業總產值比2000年增長3.59 倍、工業總產值增長了20.35 倍,而企業數量則下降了6 個。這里工業增長的兩個數字引人關注:企業數量下降了,但產值則增長20 多倍,反映出工業規模的膨脹性擴大。

2000年,肅南縣的地方財政收入和支出分別為2215 萬元、4959 萬元,全社會固定資產投資總額為7100 萬元;而2012年這三個數字分別是23,900 萬元、113,900 萬元和403,200 萬元,分別比2000年增長了9.79 倍、21.96 倍和55.79 倍。

2000年肅南縣第一、二、三產業的百分比分別為40.68:31.76:27.54,至2012年改變為13.89:68.84:17.26。第一、二、三產業比例的增長變化分別是-36.79、37.08 和-10.28。顯示出第二產業占比的大幅增長和第一產業的大幅下降。

2000年肅南縣的城鎮化率為21.9%,2011年這一數字達到了25.3%;2012年達到了34.28%。非農業人口為1.2 萬人,占全部人口的31.88%。①上述數據中2011年及之前的來源于肅南裕固族自治縣統計局編《肅南裕固族自治縣2011年統計年鑒》,2012年的來源于肅南裕固族自治縣統計局編《肅南裕固族自治縣2012年國民經濟和社會發展統計公報》(2013年4 月)。

表1 肅南裕固族自治縣1978—2012年部分年份主要經濟指標

除了這些主要經濟指標之外,我們還可以看到另外一些數據和事例:2012年末全縣移動電話用戶達到14,000 戶,互聯網絡用戶達到2050 戶。全縣共有各級各類學校22 所,在校學生(含幼兒園)4515 人,小學入學率達到100%,初中入學率99.8%。衛生醫療機構24 個,衛生技術人員254 名,各鄉鎮均有中心衛生院。城市人均住房面積達31.48 平方米,農村人均住房面積達48.5平方米,縣城人均公共綠地面積25.13 平方米。全年完成投資3900 多萬元,傾力打造特色鮮明的生態旅游城鎮:“裕固文化風情苑”建設順利推進,人工湖、“裕固女神”、轉經輪廣場等工程基本完工。鄉鎮供暖、給排水、供電、道路等設施和農牧村子生產生活條件有效改善,各具特色的生態小集鎮建設步伐加快。

這些數據和事實縱向反映出了以肅南縣為主體的裕固族聚居區經濟社會發展和人民生活發生的翻天覆地變化,而橫向來看,裕固族及其聚居區的進步也十分突出:1998年,肅南裕固族自治縣成為甘肅省首批跨入小康行列的少數民族自治縣。裕固族是繼朝鮮族之后我國第二個整體實現九年制義務教育的少數民族。近年來的肅南縣經濟增長速度不但高于其所在的張掖市其他各縣區,也高于張掖市、甘肅省和全國的平均水平。與甘肅其他民族自治地方相比,僅低于阿克塞哈薩克族自治縣。更令人鼓舞的是,2012年全國人均GDP 為38,354 元,而肅南縣是68,912 元,也即肅南縣的人均GDP 高出全國30,558 元。同一年,全國的農民人均純收入是7917 元,甘肅省其他民族地區(7 個自治縣、2 個自治州)的農牧民人均純收入為3270 元,而肅南縣的農牧民人均純收入則為9470 元,高出全國農民人均純收入1553 元,高出甘肅省其他民族地區1.9 倍。與這些數據相吻合,肅南的農牧民家庭就有著較高的現代化生活質量,諸如家庭轎車、電腦和智能手機等已很普遍,而作為生產生活所需的卡車、摩托車等幾乎已成家庭必備。隨著牧民定居和城鎮化進程的加快,如今的肅南農牧民的生活質量早已和傳統游牧生活不可同日而語。裕固族及其聚居區的各族人民在現代化的進程中已經實現了時代的跨越。

三、快速發展探因

從自然條件和發展基礎來說,裕固族地區并不具備快速發展的條件。但緣何這個小地方卻能在30 多年的改革開放,尤其是進入新世紀以來的10 多年中實現如此大的進步,卻是值得認真思索的。

其一,改革開放的大背景。很清楚,裕固族地區的現代化起飛始于改革開放。改革開放這個大的歷史背景是中國近幾十年快速發展共同的決定性因素,當然裕固族地區也不例外。

中共十一屆三中全會之后,肅南裕固族自治縣分別在牧業和農業生產中推行改革政策,即牧業生產推行“兩定一獎”,即定工、定產,超產獎勵;在農業種植和牧草飼料生產中實行“五定一獎”,即定勞力、定地畝、定工分、定產量、定耕畜,超產獎勵、減產受罰。這兩種生產責任制是肅南縣后來推行農牧業承包責任制的過渡形式,至1980年前后,在牧區和農業區得到普遍推行。1981年10 月,當時的明海鄉(今屬明花鄉)所屬的4 個農業村率先實行土地包干到戶,這一做法在全縣產生了連鎖反應。到1984年底,全縣95 個生產隊全部實行了雙包(包產到戶和包干到戶)責任制。與此同時,在充分調研和吸收群眾意見的基礎上,肅南縣適時在全縣牧區推行實施了牲畜作價歸戶、草場承包到戶的生產責任制。農牧業生產承包責任制的推行,打破了積弊甚多的生產和分配方式上的“大鍋飯”,對釋放各族群眾的生產積極性起了極大的推動作用。

裕固族地區原為牧區,經濟結構簡單劃一,改革開放催生了多種經濟形式的萌生和成長。至1990年底,肅南縣的鄉鎮企業總戶數達到了153 戶,從業人數2917 人,總產值達到1273.49 萬元;縣辦公有制企業總戶數達到了46 戶,年產值為2088 萬元;個體工商戶總數也增加到了421 家。在多種經濟形式不斷出現的同時,肅南縣原有的以國有企業為主的公有制經濟也進行了改革。這些改革擴大了企業的自主經營權,大大增強了職工的生產積極性和企業活力。①本組數據取自《肅南裕固族自治縣志》,甘肅民族出版社,1994年版;《肅南裕固族自治縣概況》(修訂本),民族出版社,2009年版;肅南裕固族自治縣統計局編的《肅南裕固族自治縣統計年鑒—2011》有關內容。

當然,改革不僅僅限于經濟領域,幾十年來,與經濟改革同步,裕固族聚居區政治領域的改革也取得了不少進展。比如改革各級政府機構、推進事業單位崗位設置和績效工資制度、落實機構編制管理等。特別是2004年,根據本縣實際和適應可持續發展的需求,肅南縣按照精簡、務實、高效的原則,從有利于提高服務水平和民族團結出發,有計劃地進行了鄉鎮一級區劃調整,將全縣原有的6 區1 鎮23 個鄉合并成了2 鎮6 鄉。同時,為加強基層政權建設,健全了鄉鎮黨政機構和事業單位結構。肅南的鄉鎮區劃調整,有效地提高了行政管理效能,整合和優化了各類資源配置,在實現政府職能轉變和加強行政管理工作方面取得了重要進展。

毫無疑問,正是這些改革以及與此相關的對外開放打開了裕固族地區人們的眼界、解放了思想、鼓舞了干勁、推動了經濟和社會的快速發展。

其二,因地制宜,符合實際的發展戰略。裕固族聚居區地處祁連山北麓,水草豐美,歷史上即是有名的游牧草場,為此留下了豐富的自然和人文景觀。肅南縣境內藏有大量的礦產資源,截止到2011年底,已探明的礦產27 種、228 處,包括煤、銅、鐵、鎢、鉻、錳、石灰巖等。祁連山冰川在此孕育了包括石羊河、黑河、疏勒河在內的大小河流33 條,是河西走廊綠洲灌溉的主要水源。②肅南裕固族自治縣統計局編:《肅南裕固族自治縣統計年鑒—2011》,第10 頁。實踐證明,裕固族地區經濟社會發展取得巨大成就的一個重要原因,在于當地政府依托資源優勢制定和實施了正確的發展戰略。這在進入新世紀以來三個五年計劃中留下的軌跡尤其清晰。

2000年,肅南縣制定的國民經濟和社會發展第十個五年計劃(2001—2005)的總體思路是:“立足自治縣畜牧、礦產、土地、能源、旅游五大資源優勢,建成五大基地,走好五條路子。”依此確定的重點努力方向為:以草原、林業和農業生態環境保護與建設為重點,加快農牧業發展。以公路改造和新建、水利設施建設、農村電網改造、小城鎮建設為重點,加快基礎設施建設。以產權制度改革為突破口,搞活地方民族工業、旅游、商貿流通等領域的各類企業,建設一批骨干財源。以鞏固提高第一產業、加強優化第二產業、大力發展第三產業為重點,通過改革和完善所有制結構,大力發展非公有制經濟。同時依靠科技進步,扶持地方企業開發、生產名優產品,擴大市場占有率,壯大地方經濟實力。③參見肅南裕固族自治縣人民政府:《肅南裕固族自治縣國民經濟和社會發展“十五”計劃及2010年規劃綱要》,2001年1月。這一思路,緊密結合當地畜牧、礦產、土地、能源、旅游等五個方面的傳統優勢,突出了農牧業和基礎設施建設的地位,反映出與國家西部大開發戰略第一階段任務相對應的“增強基礎”的特點。

肅南“十一五”(2006—2010)計劃的總體思路是:“依托資源優勢,加快項目建設,全力實施工業強縣、畜牧富民、城鎮建設和旅游產業開發三大戰略,著力構建水能、礦產、畜產品三大基地;依靠科技進步,促進經濟增長方式轉變,實現資源大縣向經濟強縣、傳統畜牧業向現代畜牧業的轉變;加快基礎設施和生態環境建設,促進經濟與社會、城鎮與牧區、人與自然的協調發展”。①參見肅南裕固族自治縣人民政府:《肅南裕固族自治縣國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》,2006年1 月12 日。這一計劃首次提出了工業強縣和構建工業主導型經濟的發展目標。將工業作為肅南經濟發展的主導型產業,標志著當地經濟發展由主要依靠牧業逐漸地轉變為依靠農牧業、工業和旅游業,再到著重依靠工業的歷史性轉變。實際上,要依托資源優勢,必然會走向依靠工業的路子,因為肅南的資源優勢主要就是礦產和水能。改革開放以來,尤其是新世紀以來,肅南快速發展的基本推動力也正是在工業。正如前述,2000年時肅南縣第二產業在全部三次產業中的百分比僅為31.76%,而至2012年就改變為68.84%。“十五”期間,肅南縣GDP 增加了99.6%,其中第一產業增加了34.9%,第二產業增加了180.2%,第二產業的年均增長率為36.06%。而“十一五”時期第二產業增加值在地方經濟總量中的比例進一步提高,與第一產業、第三產業增加值的差距進一步拉大。目前,以工業為主的地方經濟格局在肅南已經非常明顯。當然,畜牧業是肅南的傳統優勢產業,旅游業在肅南有著優越的發展前景。肅南的發展思路中對它們始終給予重視也是非常明智的。

與“十一五”對工業的強調不同,肅南縣的“十二五”規劃貫穿了一種生態文明綠色發展的紅線。該規劃的總體思路為:“立足建設西部生態安全屏障、甘肅高原綠色畜產品基地、河西走廊工業和清潔能源基地、絲綢之路黃金旅游線上的新亮點,做強以高山細毛羊為主打產品的生態畜牧業、以礦產品精深加工和清潔能源開發為重點的民族工業、以祁連風光和裕固文化為品牌的特殊旅游業,加快推進工業經濟強縣、綠色畜牧名縣、生態文明示范縣、旅游文化特色縣、民族團結進步縣建設步伐,努力推動自治縣經濟社會跨越式發展。”②肅南裕固族自治縣人民政府:《肅南裕固族自治縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》,2011年4 月20 日。顯然,工業強縣的思路沒有動搖,但突出的是“生態安全”、“綠色”、“清潔能源”等體現科學發展觀的新理念。這些理念不但與當前全國發展的大趨勢相吻合,也符合肅南進一步發展的實際。

其三,民族政策的推動。肅南作為少數民族地區,它的發展始終與國家的政策支持分不開。新世紀以來,除了受惠于西部大開發這個整體國家戰略之外,還有一些具體的政策對推動當地經濟社會發展作用很大。比如說,從2001年開始,國家將人口在10 萬人以下的22 個少數民族確定為“人口較少民族”給予特殊政策扶持。2005年,國務院啟動實施扶持人口較少民族發展的第一個五年規劃(2006—2010年)。這一規劃實施以來,甘肅省和張掖市先后向肅南縣下達了扶持人口較少民族發展項目共145 項,總投資8346 萬元,其中大部分為生產生活基礎設施建設和農村經濟發展項目。依靠這些項目,大量農牧區“上學難、看病難、行路難”的問題得到了解決,相繼建成的集中供熱工程、排水工程使縣城和一些鄉鎮的集中供熱、污水排放問題得到了解決。依靠這些項目,加快了縣域能源交通設施的建設,為地方經濟快速發展創造了條件。依靠這些項目,肅南縣建成了肅南二中、縣職業教育中心、大河鄉中心小學、康樂幼兒園等多所學校的教學樓和食堂,建成和改擴建了縣人民醫院、縣民族醫院用于研究、防治地方病的辦公場所,建成了康樂鄉寺大隆村、大河鄉西河村、明花鄉深井子村等24 個村級衛生室,建成了縣民族影劇院……。這些建設項目,直接擴大了地方固定資產投資總額,拉動了地方水泥、砂石和木材等建材行業的發展,也間接地促進了地方餐飲、日用品零售等第三產業的發展,為農牧區剩余勞動力就業和增加收入提供了機會。“十一五”期間,人口較少民族扶持政策使肅南縣101 個行政村中的81 個村受益,而隨后的“十二五”規劃也將其他的20 個行政村全部覆蓋其中了。因為根據規劃,“十二五”期間,肅南縣扶持人口較少民族發展政策所涉及的地域為全縣各鄉鎮所含的101 個行政村,扶持領域包括基礎設施建設、農村經濟發展、生態環境保護與治理、旅游產業發展、社會公益事業等,規劃目標為:“到2015年,使裕固族聚居村基礎設施得到明顯改善,群眾生產生活中存在的突出問題得到有效解決,基本實現‘五通十有’,即通油路、通電、通廣播電視、通網絡、通沼氣(清潔能源);有安全飲水、有衛生廁所、有安居房、有穩定解決溫飽的基本農田(草場、經濟林地)、有衛生室、有文化室、有農家書屋、有體育健身場所、有活動中心、有農家超市。”規劃建設項目為123 個,概算總投資22080 萬元。①參見肅南裕固族自治縣人民政府:《肅南裕固族自治縣扶持人口較少民族發展“十二五”專項建設規劃》,2011年6 月。

有意義的是,在肅南,所謂“人口較少民族”是指裕固族,但扶持人口較少民族政策則是惠及全縣各個民族的。其原因,一是政策扶持以村為單位,而當地裕固族和其他民族有著很高的雜居度,101 個行政村中沒有一個是全為裕固族的,超過50%的也并不多見。所以,扶持政策按行政村為實施單位實際上受益的是全村的各民族民眾。二是肅南縣正確貫徹了國家的民族政策,將“共同團結奮斗、共同繁榮發展”具體貫穿于各項民族政策的落實之中。其實,打破民族界限,創造性地落實政策不僅僅表現于人口較少民族這一點,在其他民族政策上也有著充分體現。如肅南裕固族自治縣自治條例規定:“凡戶籍在自治縣居住十年以上的漢族公民,其子女在升學、就業時與少數民族人員的子女享有同等待遇。”這在當地是很得民心的。

從2010年開始,甘肅省貫徹國務院關于支持藏區經濟社會發展的政策精神,將肅南縣也納入藏區扶持政策范圍(肅南縣有祁豐和馬蹄兩個藏族民族鄉)。根據這項政策規定,當地的公益性建設項目取消縣級政府配套資金,均衡性轉移支付補助系數高于其他地區,自行安排的重大基礎設施建設、社會事業和優勢特色產業項目給予資金補助、貸款貼息、取消配套等支持,提高干部職工待遇等。而在具體執行中,截止到2013年肅南縣得到上級政府和援建單位的幫扶資金已超過2500 萬元。

此外,2011年,甘肅省按照上級指示精神,出臺了《關于建設各民族共同團結奮斗共同繁榮發展示范縣(市、區)的意見》,在全省范圍內確定民族工作基礎較好的縣、市、區開展示范建設。肅南縣也被納入其中,由此也獲得了相應部門建設資金和項目的支持。

如同扶持人口較少民族發展政策的實施一樣,這些資金依托的建設項目,一方面改善了裕固族聚居區的生產生活條件;另一方面,項目建設中的固定資產投資,也直接拉動了地方的經濟增長。

上述幾例并不是肅南作為民族地區獲得政策支持的全部,而所有這些政策在提升當地發展速度和能力方面都是有作用的。當然,這種作用一定要以民族地區對政策的正確貫徹為前提。因為同樣得到這樣的政策支持,在各地產生的效果并不相同,其中的問題在于執行者對政策落實的態度、機制和能力的差異。

四、困難和出路

肅南裕固族自治縣雖然發展很快、進步很大,但毋庸諱言,仍然存在很多困難和問題。比方說城鎮化程度還很低。1978年肅南縣的城鎮化率是7.7%,到2000年進步到21.9%,再到2011年上升到25.3%。進入新世紀的10年,經濟總量增大了數十倍,城鎮化率只增加不到4 個百分點,顯然很不相稱。再比如扶貧問題。目前肅南縣整體上城鄉人均收入已高于甘肅省平均水平,農牧民人均純收入甚至遠遠高于全國平均水平。但按《中國農村扶貧開發綱要(2011—2020年)》確定的新的國家扶貧標準,截至2013年5 月底,肅南縣農牧區人均年收入低于2300 元以下的貧困人口還有6650 人,占全縣農牧業人口的25%。城鎮居民人均可支配收入2012年是14,648 元,也大大低于24,565 元的全國平均水平。然而,既有的經濟結構不合理,難以實現可持續發展可能是更值得憂慮的問題。

從前述已知,肅南縣的產業結構自新世紀以來已發生了重大改變,第一、二、三產業的百分比從2000年的40.68∶31.76∶27.54 改變為2012年的13.89∶68.84∶17.26,第一、二、三產業比例的增長變化分別是-36.79、37.08 和-10.28。也就是說,十多年中,肅南縣的第二產業比重大幅度上升,第一、三產業則大幅下降。一般而言,現代產業的理想比重當是三、二、一的順序結構。雖然處于工業發展高漲期的第二產業比重會高,但第三產業的比重也應隨著第二產業的提升而不斷增加才合理,而肅南縣的第三產業比重在10 多年的時間里不但未升反而下降了10.28 個百分點,這就不正常了。當然,肅南縣第三產業的滯后是與它城鎮化的滯后直接相關的:沒有相當的人口集中,就不會有因人口集中所需的服務業,也即第三產業的發展。

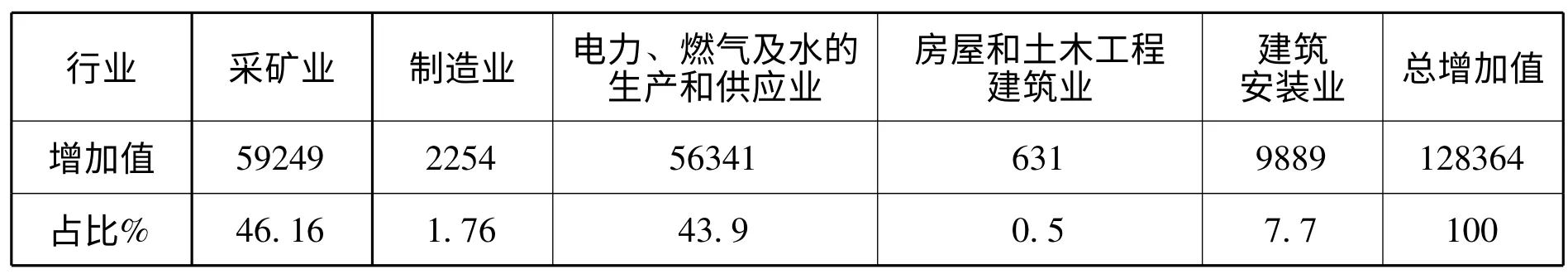

肅南的經濟可持續發展的問題除了產業結構不合理之外,還表現于目前第二產業的內部成分構成。表2 列示了2011年肅南縣第二產業增加值的行業構成。從中可以看出,“采礦業”和“電力、燃氣及水的生產和供應業”兩項占了全部增加值的90%,其他各業相加還不到10%。所以,與其說肅南縣第二產業或工業的發展,準確說是它的采礦業和水電業的發展,或者說,從工業在肅南經濟中的絕對比重來看,是采礦業和水電業支撐了肅南縣整個經濟發展的全局。

表2 2011年肅南縣第二產業增加值構成表(萬元)

采礦業和水電屬于典型的資源產業,這對礦產資源和水能資源豐厚的肅南來說,因地制宜開發這類產業無疑是一條正確的發展路徑。然而采礦業和水電企業大都位于祁連山區,而根據全國主體功能區規劃,祁連山屬于“限制開發區域”中的“重點生態保護區”。這一功能區的發展方向是“以保護和修復生態環境,提供生態產品為首要任務,因地制宜地發展不影響主體功能定位的適宜產業,引導超載人口逐步有序轉移。”①《全國主體功能區規劃》,中國網,2011年6 月13 日。為此,國家有關部門制定了祁連山保護的規劃及實施范圍,包括其核心區、緩沖區、試驗區、外圍保護等等。

應該說,近年來肅南縣在生態建設上已經投入了極大的努力,但根據當地在國家主體功能區中的功能劃分,肅南是否還能像以前那樣將采礦業這樣的開發性工業持續發展下去是有疑問的。2011年出臺的《肅南裕固族自治縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》確定的“發展目標”中包括:生產總值翻一番,三次產業比重調整為9∶74∶17。工業增加值翻一番。規模以上工業增加值年均增長20%,達到19.5 億元。在“發展重點和任務”中提出:“按照全縣資源分布,建立以皇城為主要基地的東片區,重點發展煤炭、水電、螢石工業和煤矸石建材產業;建立以縣城周邊和皂礬溝為主要基地的中片區,重點發展附加值高,產業鏈長的金屬礦選、冶、建材生產和畜產品加工等產業;建立以祁青工業園區為主要基地的西片區,重點發展銅、鐵、鎢、鉬采選業,形成東、中、西三角區域經濟增長極。”根據以往的經驗,肅南似乎是完全有可能實現這樣的發展目標的。但顯然這些發展目標已經超越了國家的主體功能區定位要求,實現起來可能就有問題了。現實情況也正是這樣。我們在調研中就聽到這樣的抱怨:“肅南的礦山資源、水電資源、草原資源、旅游資源很豐富,但是在資源開發辦證等方面是相當困難的,尤其是近十年來,基本上縣一級沒有辦任何資源開發的開礦權和探礦權,一點點這樣的權力都沒有……。國家把肅南的大部分地方都劃進自然保護區,這就嚴重制約了我們經濟社會的發展。有些地方保護起來什么意義也沒有,既沒有植被也沒有別的,保護起來反而制約了當地經濟的發展。這些問題我們縣也向省上、國家相關部委反映了,遲遲沒有得到解決。”

所以,國家實行的生態保護政策越來越嚴格,近乎難以通融,想超越國家政策規定的做法越來越行不通了。在這樣一種背景下,如何繼續使肅南的經濟持續快速發展的確是一道難題。實際上,肅南政府對現實的困難是有充分估計的,該縣的“十二五”規劃在涉及面臨的挑戰時,寫的第一點是來自自身發展的壓力,“爭先進位,實現又好又快發展的壓力增大。”第二點“是來自生態環境的壓力,祁連山、黑河生態環境持續惡化,水、草、地等資源對經濟發展的瓶頸制約越來越突出,經濟社會發展對資源消耗和環境保護的要求越來越高,生態環境保護的壓力增大”。這些估計很客觀,而建立在這種估計之上的發展思路、具體指導原則、大部分發展重點和任務也都是符合實際和科學發展觀要求的。比如具體指導原則的第一條就是:“堅持調整優化產業結構,加快轉變經濟發展方式。把發展生態經濟作為轉變發展方式的主線,把建設生態經濟示范區作為經濟結構戰略性調整的主攻方向,強化農牧業基礎地位,提升工業發展質量和效益,加快發展以旅游業為主的服務業,促進經濟增長由單純依靠工業向一、二、三產業協同帶動轉變。”然而正如前述,一旦涉及比較具體的“發展重點和任務”的時候,規劃中以采礦業為主的“工業強縣”的思路便歷歷可見了,甚至經過調整的三次產業比重仍然設定為9∶74∶17。這一比重充分顯示了肅南走“工業強縣”之路的堅定和執著。

應該充分理解由“十二五”規劃反映出來的肅南經濟發展中的矛盾。生態環境的惡化,國家政策的嚴格要求,使其不能不把生態建設放在突出地位,但又不能放棄工業強縣的基本思路。因為沒有工業就沒有經濟的高增長,就沒有財政收入,沒有民生改善等一系列計劃的實施。這里的關鍵是真正能夠找到一條將生態保護和經濟增長結合起來的綠色發展之路。在肅南,我們似乎看到已經找到了這樣的路子,又似乎還在迷茫。其實,更可能還是一種選擇:要么繼續工業強縣的傳統老路,打造、鞏固和擴大以采礦業為主的多邊或全面的“經濟增長極”;要么壯士斷腕,堅決壓縮或放棄對于采礦業支撐經濟的依賴,以光伏、水能開發為主發展新型工業;將祁連山地區的生態保護與生產方式轉變結合起來,大力發展現代畜牧業;大力拓展和開發旅游資源,壯大和發展以旅游業為主的第三產業。

顯然,前一種選擇已面臨走不通的困境,而后一種選擇是要付出減緩經濟增長的巨大代價的。這種代價誰來承擔,當然肅南縣首當其沖,但不該由他們全部承擔。因為肅南縣放棄傳統產業,減緩經濟增長不但是為自己,也是為其所在的地區、為國家的生態安全保障做出的犧牲。黨的十八屆三中全會出臺的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確要求,堅定不移實施主體功能區制度,對限制開發區域和生態脆弱的國家扶貧開發重點縣取消地區生產總值考核。同時提出:堅持誰受益、誰補償原則,完善對重點生態功能區的生態補償機制,推動地區間建立橫向生態補償制度。①《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,新華每日電訊,2013年11 月16 日。這一要求,既為肅南的進一步發展規定了方向,也為肅南因執行國家戰略而遭受損失的彌補帶來了希望。當然,更多的希望還在于肅南人民不斷探索、不斷創新的科學發展設想和實踐。