關于上海科創中心的基礎條件診斷與對策

李 俠,周 正

(上海交通大學 科學史與科學哲學系,上海 210009)

關于上海科創中心的基礎條件診斷與對策

李 俠,周 正

(上海交通大學 科學史與科學哲學系,上海 210009)

文章首先對即將建設的上海科創中心的基礎支撐條件進行了分析與診斷,指出其在基礎支撐條件方面存在的優勢與不足;其次,通過科學史的考察,探討了科創中心與產業革命之間的因果關系;第三,通過對七省市五年間(2009-2013)創新成本的分析,提出低創新成本是形成科創中心與實現產業革命的基本約束條件。

科創中心;基礎支撐條件;創新成本

新年伊始,上海要建設具有全球影響力的科技創新中心的文字與報道鋪天蓋地,這種自上而下的推動模式恰恰是舉國體制的一個翻版,如果底層的基礎設施與理念跟不上,這股虛熱很快就會降溫,最后消散于無形。坦率地說,創新的影響力在中國的語境下快速貶值,究其原因,皆在于這些年的創新表現乏善可陳,已陷入雷聲大雨點小的尷尬境地,為了徹底改變這種狀況,也只好拿出我們最熟悉的管理模式:權力推動型創新。創新是一項復雜的系統工程,即便按照熊彼特的“五個維度”說法,創新遍布于人類生活的幾乎所有方面,那么,所有層面的創新的實現都是需要條件的,而且受到嚴格邊界條件約束。如果僅就生產-消費環節而論:“創新是按一種可預測的方式分布于創新用戶、制造商、供應商及其他對象的過程。”[1]從這里不難看出,創新可以發生在生產-消費的所有環節,是普遍的與多元的。但我們要清醒地認識到創新是不可預測的,更是稀缺的。本文所關心的核心問題是支撐創新的基礎條件的框架結構,如果這個基礎條件框架確立了,就可以為各級政府制定相關決策提供最基本的判據,而不是權力意志下的草率決定。基于此,本文主要分析三個問題:其一,支撐創新的社會基礎條件的框架結構與作用機制;其二,科創中心與產業轉移、產業革命之間的因果關系;其三,影響創新實現的創新成本問題。

1 上海科創中心的基礎條件診斷

在科技時代,傳統資源要素對于經濟增長的貢獻率呈現遞減趨勢,而創新要素(技術與人才)則逐漸上升為經濟與社會發展的主要引擎,這已是學界共識,因此,把城市的發展引擎定位為科創中心應該說是一項正確選擇。現在的問題是,成為全球科創中心是需要嚴格條件的,條件不具備時,所有計劃都是紙上談兵。因此,需要客觀地梳理一下上海建設全球科

創中心所擁有的基礎支撐條件狀況。

從科學史角度來說,科學中心與創新中心是有很大區別的,前者側重于基礎研究,后者偏好于應用研究。考慮到大科學時代科技一體化進程的加快,二合一模式也是科技發展的一種新型態。創新專家理查德·R尼爾森曾指出:“‘新的技術帶來了新科學’與‘新科學帶來了新技術’的說法,都是同樣正確的。更準確的說法是,隨著現代以科學為基礎的技術的興起,大部分科學和大部分技術都變得相互交融的。”[2]因此,科創中心的提法是可以成立的,但是,不論哪種形式的中心,其基本特征都強調創新,而創新的實現是需要基礎條件支撐的。對此,我們曾提出過一個五要素分析框架:“即制度基礎條件、經濟基礎條件、人力基礎條件、文化基礎條件與輿論基礎條件。其中前三項基礎支撐條件可稱之為硬性支撐條件,后兩項支撐條件稱之為軟性支撐條件。”[3]基于上述研究,我們曾提出一個判據:一個地區要真正形成創新能力至少需要滿足兩項硬性基礎支撐條件與一項軟性基礎支撐條件,否則創新幾無可能。那么,成為創新中心,顯然比具有創新能力的要求要更高,在我們看來必須要具備全部的三項硬性基礎支撐條件與至少一項以上軟性基礎支撐條件,否則就根本無法成為真正的科創中心。這里需要強調的一點是,各基礎支撐條件不能孤立存在,它們之間必須存在高度的連結性,只有基于此,要素之間才會發生耦合作用,才會出現系統的突顯功能。沿著這個思路,檢視上海在創新基礎支撐條件方面存在的問題,就是當下最為緊迫的任務。

我們曾就上海支撐創新的基礎條件在國內的排序做過初步比較研究,現在簡要就國際對比進行一些分析。根據目前公布的數據可以初步診斷如下:上海在創新活動中具有相對優勢的基礎支撐條件是經濟支撐、人力支撐與制度支撐,以及文化支撐。但是,這只是國內的一種比較,如果把比較的范圍放到世界背景下,這些基礎支撐條件都還存在很大的缺陷與不足。如就經濟支撐來說,上海2013年的GDP為21602億元人民幣,人均GDP為90765元人民幣(在全國位居第三),根據國際貨幣基金組織的數據顯示,2013年美國人均GDP為53001美元,中國則為6959美元:即便上海的數據是中國平均值的一倍,也僅為美國人均GDP的三分之一。從這個對比中不難看出,我們能夠用于創新的投入還是比較少的,在世界各種主要創新指數中,中國的創新投入指標都長期嚴重偏低,從這個意義上說,即便我們最看好的經濟指標,與世界主要國家相比仍有不小的差距。再來看看人力支撐條件,根據2014年中國科技統計年鑒數據顯示,上海擁有R&D人員226829人,而同期美國硅谷則擁有研究生以上學歷人員為26.3萬人(總崗位數138萬,其中研究生以上占19%),另外,數據還顯示,在2011年全美授予科學與工程學位接近38萬余人,其中硅谷占1.2萬余人,從這組數據中,可以清晰看出,上海的人才存量還不如硅谷多,并且已有的研究顯示,上海的人才存量特點是中低端人才偏多,而高端人才依然相對匱乏。我們再來看看支撐創新的制度條件,這點是最容易產生誤解的,表面看來國家政策大力支持創新,但是制度系統具有龐大的復雜結構,即便頂層發出改革信號,傳遞到中下層仍存在巨大的政策內容損耗與折扣,結果導致政策執行的“外焦里嫩”現象。由此,不難發現,我們在硬性基礎支撐條件方面優勢并不明顯,而且弱勢相當明顯。再加上,中國并不是一個完全市場經濟社會,依然有很多滯后規則對創新起著制約作用,這也間接解釋了中央政府為什么要推行自貿試驗區的深層原因,希望以點帶面地探索降低制度成本與交易成本過高的現象。

中國目前正在進行的政治體制改革可以看做是由傳統大政府向中型政府治理模式的變遷過程,這種變革的實質就是降低制度成本與交易成本,以此為經濟與創新活動釋放更多的利潤空間。按照交易成本經濟學(TCE)的標準說法:“制度和組織都為了實現效率,并使總的成本——不僅包括新古典學派的生產成本,也包括交易成本的最小化。”[4]在全球化的今天,生產成本日益趨同,交易成本的降低至關重要,這也再次說明:政治失靈比市場失靈更糟糕。從這個意義上說,中國現有的很多制度規則對于創新而言,依然具有極大掣肘作用。對于文化支撐條件來說,目前尚未出現根本性的變革,文化對于創新的激勵與引導功能尚未呈現,因而,對于創新的支撐作用有限。輿論支撐條件更是孱弱,輿論是企業獲得信息的最便捷方式,而信息是有價值的,由于國內的輿論控制比較嚴,與發達國家相比無形中增加了企業獲得信息的

成本與滯后性。這不僅是上海的情況,而是中國的通病。至此,我們對上海及中國支撐創新的一些基礎條件有了大概的了解。

支撐創新的五要素框架結構顯示:五要素之間必須具有更為緊密的內部連結,只有這樣才能使要素之間發生耦合作用,從而帶來全要素生產率的提高(TFP),正如經濟學家斯蒂芬·帕倫特所指出:“最大化產出不僅取決于給定的技術約束,而且取決于有關技術應用的政策約束。雖然各國擁有相同的技術水平,但各國的總生產函數會因政策差異而不同。政策會影響全要素生產率水平。”[5]從這個意義上說,制度基礎條件不僅僅是支撐創新的一種資源,更是把其他各項要素有機整合與實現合理配置的一種力量。對于后發國家而言,在其他基礎條件短期內無法改變的情景下,改革與完善制度條件也是實現事半功倍的最佳切入點。

2 科創中心與產業革命之間的因果關系

通過對近代產業發展歷史(18-20世紀)的考察,我們想搞清楚科技、產業與科創中心之間的因果關系。如果能找到有說服力的因果關系,那么未來的政策制定就可以按圖索驥,少走很多彎路,即便得不出明確的因果關系,能夠得到一個比較明確的趨勢也是可以借鑒的。基于此,不妨簡單梳理一下,小科學時代,產業革命促成科技的發展,由此形成科學中心;大科學時代,知識梯度高的科技中心向外輸出科技成果,形成技術擴散勢頭,由此促發產業革命,這就是美國政策專家萬·布什(Vannevar Bush,1890-1974)的線性發展模式的要義所在,即基礎研究帶動應用研究,由此引發產業發展。它的特點在于對基礎研究的強調。1986年克萊恩和羅森博格對布什的線性模型(the linear model)進行了批評,他們指出:“通常,企業進行創新是因為有商業需求,而且他們通常都從對現有知識進行評估和組合開始,只有當這樣的做法擱淺時,他們才會考慮投資研究(科學)。實際上在許多情況下,用戶的經驗才是創新最重要的源泉。其次,線性模型忽視了創新過程各階段之間的反饋與循環。”[6]

發明與創新對促進經濟、社會發展所具有的重要作用,已經被諾貝爾經濟學獎獲得者索洛的經濟增長理論所證實,即技術進步對于經濟增長具有直接貢獻。兩者共同的核心仍然是社會對新知識、新技術、新工藝、新服務乃至新組織形式的需求,這種需求就需要科學技術的進步來推動。那么在發明與創新的背后,科學、技術與產業發展三者之間的互動關系又是怎樣呢?1945年美國萬尼瓦爾·布什在《科學——無止境的前沿》一書中明確提出:科學研究可以劃分為基礎研究和應用研究,而“基礎研究是技術進步的先行官”[7],他把基礎研究到技術創新的全過程概括為“基礎研究——應用研究——開發——生產經營”這樣四個階段,創新主要體現在應用科學,而且后續的每一個階段都依賴于前一個階段推動。1988年,馮·希佩爾 (Von Hippel, Eric)[8]則認為:在很多創新中,用戶作為創新者,主導了創新的過程,創新中人受益者都可以成為創新者,而且創新并不局限于基礎研究或者應用研究。隨著20世紀80年代日本經濟的崛起,使得線性模型的缺陷被明確揭示出來,日本依靠從國外引進、消化、吸收和再創新這一模式創立了一種全新的發展路徑,并有效地推動了本國產業的快速發展,而這一發展路徑并非從推動基礎研究開始。

基于這種思路,簡要回顧一下近代三次產業革命發展過程中,三者之間的關系,或許可以發現未來發展的一些端倪。第一次工業革命,其時間跨度大體是18世紀60年代~19世紀40年代,那是一個用機器代替手工勞動的時代,其中以蒸汽機作為動力機被廣泛使用為標志,而其應用的最主要領域就是紡織業,后來才逐漸推廣到幾乎所有工業領域。

從時間上看,18世紀60年代之前,牛頓的力學三大定律和萬有引力定律在100年前已經被發現,并且他和萊布尼茨同時發明的微積分也成為重要的科學分析工具。還有托里拆利和帕斯卡在大氣壓力和液體壓力領域也有了各自的突破。但這些科學成就與當時的產業革命之間沒有發生直接的關系。第一臺擁有氣缸和活塞的用火藥膨脹力做功的機器在1608年已經被荷蘭人設計出來,此后其助手帕平發明了帶安全閥的蒸煮器,到了1705年,英國鐵匠紐科門制成了有活塞的蒸汽機才開始在礦井中得到了普遍應用。而在紡織業中,1733年發明了飛梭,1738年發明了滾輪式的紡紗機,之后一直到克倫普敦制造了騾機,而這些機器通

常是用牲畜和水力來推動的,由于紡織業對動力機的需要,促使了蒸汽機最后在紡織業中的應用,快速擴張的工業對能源和生產效率的需求,加快了機器制造機器的步伐,新型動力交通工具的快速發展與涌現,這一切都與當時的科學成就沒有直接的關系。

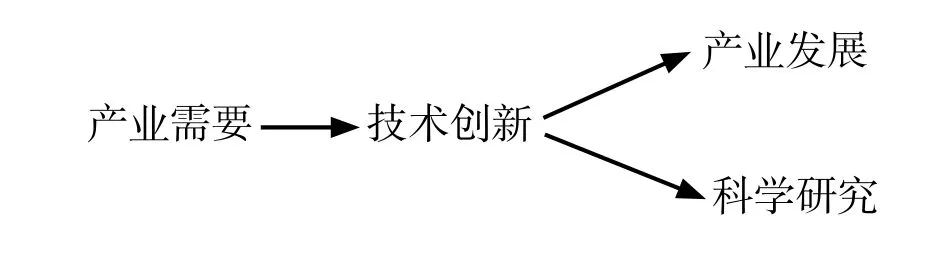

上述事例可以清晰表明,在第一次工業革命期間科學與技術之間并未發生明顯結合,“在工業革命中,發明和創新的高峰期的出現并不完全依賴于我們現在所理解的一般性科學概念的出現。”[9]更多地是以工匠的實踐經驗和努力為創新源泉。同時擴大的殖民地為英國提供了大量的原材料和廣大市場,導致產業對生產效率提升有迫切的需求,因此,第一次工業革命中科學、技術與產業的關系應該是:

產業發展的利益驅動,促進了生產過程中技術工藝的改進和提升,而這個改進和提升是基于工匠本身的實踐經驗。由于技術發展提高了生產效率,產業得以迅速發展又反向推動技術創新。科學研究則是游離于技術創新活動之外的,可以說,這個時期科學是技術創新和產業發展的衍生品。

第二次工業革命,以電器的廣泛應用為標志,同時內燃機也開始大范圍使用。這次工業革命的發生,得益于基礎研究的迅速發展和應用研究中的商業化的迅速實現,其中所表現出的科學研究與產業技術之間出現越來越緊密的結合,這是與第一次產業革命完全不同的發展模式。1800年伏特發明了電池,1819年奧斯特發現了電流磁效應,使得電可以轉化為磁;1831年法拉第和亨利發現了電磁感應現象,證明磁也可以轉化為電。麥克斯韋方程以及1887年赫茲證明電磁波的存在,為后來的收音機、電視機技術與產業的發展,留下巨大的應用空間。這一系列基礎研究成果的發現,迅速轉變為技術原理與技術發明,通過技術應用和擴散,并最終達到商業化的應用,催生出各類新興產業,可以說是第二次產業革命基本符合布什的線性模型。總之,第二次產業革命遵循的路線是:科學、技術與產業,其特征是先有科學上的重大發現(電),然后帶來技術上的變革,最后,引發產業革命,這是19世紀三者之間關系的特點;

20世紀中葉以后,由于科技一體化進程的加快:即科學日益技術化,技術也日益科學化,這也就是理查德·R·尼爾森所謂的:“在許多情況下,新的科學知識是尾隨其后而不是領先出現的。”[10]這就導致第三次產業革命遵循的路線發生了根本性的變革,按照目前通用的說法,第三次科技革命以原子能、電子計算機、空間技術和生物工程的發明和應用為主要標志,涉及信息技術、新能源技術、新材料技術、生物技術、空間技術和海洋技術等。即(基于前沿科學的)技術、產業、由產業發展遇到的困難問題引發科學,這相當于美國科技政策專家斯托克斯所謂的“巴斯德象限”,即由應用研究引發的基礎研究。橫亙在技術與科學之間的是龐大的產業鏈與時時涌現的產業問題,這些問題的解決既帶來了經濟的發展,也推動了科學的進步,這也是科學哲學家波普爾所謂的科學發展四階段模型之以問題為導向的主旨所在(即P1-TT-EE-P2)。從這個意義上說,科學的重大發現只能是科創中心的副業而不是主業,這個結論至關重要,它涉及到未來科創中心的主業定位問題。

第三次產業革命的初始源動力來自于20世紀中葉以來的科學技術的重大突破, 由于基礎研究的貢獻(從20世紀初的物理學革命開始),人類的知識得以迅速擴展, 并衍生出眾多交叉學科, 這些知識滲透到技術原理、技術發明與產品開發應用的所有環節, 這里必須提到一個全新的事實, 即大學教育的普及化, 為知識的擴散提供了流動的傳播渠道, 在技術推動與市場牽引的雙重作用下, 創新行為成為社會生活的常態。

大科學時代,科學研究呈現出一些新特點:大投入、大團隊、大問題以及高風險,研究后果存在高度不確定性,這些特點決定了技術應用與發展過程中所遇到的問題往往是非常前沿的,遠非個體的實踐經驗和知識所能解決的,必須通過科研團隊所擁有的多學科知識的協同研究才有可能解決難題。隨著社會的發展和科技的進步,各行各業所面臨的問題越來越集中于科學的前沿問題,從這個意義上說,一個國家知識儲備的數量與水平直接決定了一個國家的核心競爭

力。

綜上所述,第三次產業革命的發展過程大體遵循如下發展路徑:

除去上述創新發展模式中的科學技術要素外,必須提到的就是在三次產業革命中制度的影響力,三次工業革命中,科技創新中心不斷發生轉移,從第一次產業革命時,英國早已實現了資產階級共和制,科技中心正在從法國向德國轉移階段;第二次工業革命時,科技中心開始由德國向美國轉移,西歐國家基本上實現資產階級共和制;第三次工業革命時,科技中心轉移到美國,而此時美國早已是發展很成熟的資產階級共和制國家,而且美國也是第三次產業革命的主要發源地。所有產業革命的發生都依托于共和制,這與降低制度成本有關,從沒有例外,這個演變模式很值得研究。包括此后在亞洲的日本和韓國的崛起,都說明了制度安排對創新有重大的深層影響。

基于此,可以發現另一個特點:小科學時代,產業革命促成科技的發展;大科學時代,由科技中心輸出科技成果,由此引發產業革命。

3 創新成本與科創中心的運行

大體來說,經濟比較活躍的地區,那里的市場規則也較完善,從而交易成本也比較低,由此,才能為商業活動留下更大的利潤空間,也才能吸引更多的商家來此經營,市場發展又帶來深層次的規范化,進一步降低交易成本,這種現象,經濟思想史上已經有比較透徹的研究,諾貝爾經濟學獎獲得者道格拉斯·諾斯關于“西方的興起”的論述也是基于這個理由,由此,我們自然會類推到創新行為,即創新行為的發生以及科創中心的形成,也有賴于創新成本的變遷,即創新成本低的地方更容易發生創新,也容易使創新成活,因而,也相對容易形成科創中心。如果這個推論正確的話,那么影響創新的成本有哪些呢?經過對科研活動的分析,我們大體上可以歸納如下:科技成果的生產成本(人員的工資、原材料等)、制度成本與交易成本。在全球化的今天,我們認為生產科研成果的生產成本在快速趨同,不同地區之間的創新成本的差異主要是由各地制度成本與交易成本構成。而制度成本主要體現在制度的構成要素對活動的影響上,而制度的構成按照理查德·斯科特的說法分為三種,即“規制性要素、規范性要素與文化-認知性要素。”[11]這三項要素都對人的行為產生巨大與深遠的影響。舉例來說如果一項制度其規制性要素比例過高,那么制度成本也就相應地提高,比如辦一件事被要求蓋N個公章,這本身就是巨大的強制性成本。另外,交易成本直接決定了知識擴散的幅度與產業轉移能否實現的問題,關于交易成本,我們可以把諾貝爾經濟學獎獲得者科斯的交易成本觀點總結如下:“1調研成本、2信息成本、3成交成本、4決議成本、5監督成本、6執行成本。”[12]相信所有從事過研究的人都能知道這些成本對于創新的影響,這里不再贅述。

從科技成果生產的內部環境來說,要想使科技成果具有市場競爭優勢,降低成果的生產成本是任何產業與研發中心必須考慮的問題,否則成本陷阱會扼殺眾多優秀成果進入市場的腳步。對于成果生產的外部環境來說,降低制度成本與交易成本,就是首當其沖的問題。由此可知,如果內部生產成本逐漸趨同,那么創新成本的主要差異將來自于外部成本。因而消減外部成本就是當下的首要任務,這樣才能有力地提升創新的存活率,也許更為重要的是,這種低外部成本會形成創新的“漏斗區間”,從而吸引更多的創新機構與個人進入到這個低成本的漏斗區間,從而無形中增加了科創中心的對外吸引力。這里需要補充的一點是:創新區域的完善服務設施以及便捷的網絡基礎對于科創中心的形成與鞏固至關重要。按照鮑威爾等人的觀點:“在科技領域,從各種不同的信息和資源中積累起來的優勢是相當可觀的。隨著知識的商業化在經濟增長中的作用越來越重要,跨組織的合作也變得更加平常。組織間的網絡成為各個組織共享和交換資源、共同開發新創意和新技能的一種方式。在技術發展迅速、知識來源分布廣泛的領域,任何一家公司都不能擁有能在所有領域內保持領先并給市場帶來重大創新所必需的全部技能。”[13]根據我們已有的研究可以得出一個初步結論:未來創新成本低的地方,更有可能出現重大創新成果,也更容易形成科創中心,硅谷不可復制的原因也在于此。

基于上述考慮,我們來簡單分析一下國內主要

地區的創新成本,文中地區是從各大區中選擇最具代表性的省份來分析中國的創新成本分布狀況。各大區的代表省份為:華北:北京,東北:遼寧,華東:上海,華南:廣東,西南:四川,西北:陜西,中部:湖北。基于此,就我國區域的創新成本做一些簡單的實證分析,從中不難發現一些深層次與有趣的問題。

首先創新是需要投入的,我們先看看七省的投入狀況。下圖是2013年七省市全時當量(人年)年均的R&D研究經費,在下列圖表中,分別計算了基礎研究、應用研究和試驗發展三個領域的全時當量的人均平均R&D經費。

圖1 本圖統計了2013年七省市全時當量(人年)年均的R&D研究經費

圖1顯示出兩個特點:其一,七省市的人均投入高點是北京與上海,人均投入低點是遼寧與陜西;其二,遼寧是人均投入嚴重背離的省份:實驗發展經費超高,與國有大中型企業眾多有關,基礎研究投入在七省市中最低,這也間接反映了遼寧省的創新成本虛高,以及真實科技水準的低迷狀態。而廣東人均科研經費居中,但由于試驗發展人員和經費雙高(均為全國第一)而使得其創新成本反而居于七省最低。

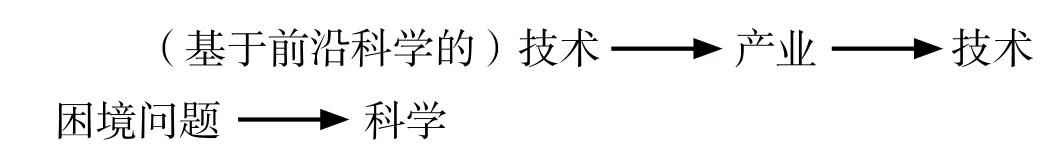

圖2 2009-2013年度七省市被收錄的論文(SCI、EI和CPCI-S這三大類)的單篇成本

圖2為我們直觀地展現了五年(2009-2013)的時間跨度內,七省市的科學產出狀態。我們把論文粗略看成科學研究的產出,單篇成本的計算是根據七省市在基礎研究和應用研究上投入的R&D經費除以篇數得來的。這張圖可以發現兩個問題:其一,單篇論文成本普遍提高;其二,兩個高點是廣東與四川,兩個低點是湖北與陜西,與兩地的高校、科研院所眾多有關,北京與上海居中。

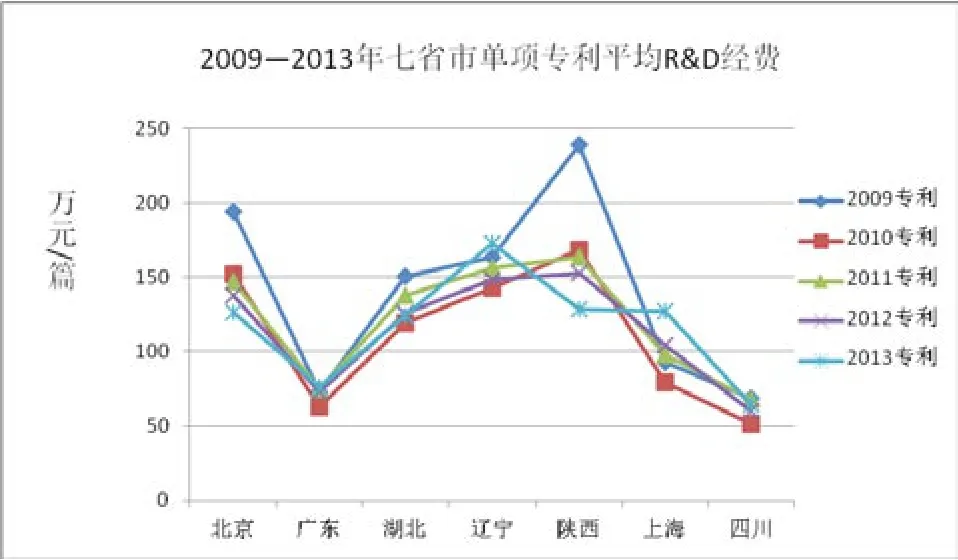

圖3 2009-2013年度七省市國內專利授權數(主要包括發明、實用新型、外觀設計三類)的單件成本(計算依據是各省市的試驗發展經費除以專利數)

我們把專利數粗略等同于技術產出,由圖3可以看出如下兩點:其一,專利件成本的兩高點是北京與陜西,兩低點是廣東與四川,這也間接說明陜西的產業創新能力比較弱,北京則是由于企業偏少與投入過多造成的專利成本偏高;其二,五年的數據顯示,專利成本有整體小幅下降趨勢,其中原因可以初步診斷為由政策導向的高新技術產業的增加所導致。

圖4 2009-2013年七省市創新成果的平均成本

通過圖4大體可以看出在過去的五年間創新成本普遍提高;然而其中存在一個比較恒定的現象,即七

省市的創新成本存在一個高點,即遼寧省。兩個低點,廣東與四川,再結合兩省論文成本偏高的數據,這意味著廣東與四川的企業創新比較多,拉低了兩省的整體創新成本。北京與上海的創新成本居中,呈現趨同跡象。如果再加上創新的外部成本的話,那么,上海在制度成本與交易成本方面具有一定優勢,以及相對較成熟的市場機制與網絡系統,上海的創新成本會接近于廣東與四川,從這個意義上說,上海籌建科創中心應該是有一定優勢的,但是這種優勢并不十分明顯,這也意味著未來上海需要在幾個關鍵方面進行改革。

4 結語

通過對上海科創中心的基礎支撐條件的考察,以及科創中心、產業轉移(革命)之間的因果關系的梳理,我們大體可以得出如下三個結論:其一,五要素基礎支撐條件是任何創新必須具備的基本配置,由此得出創新發生的最低構成要素結構;其二,在制度安排下,要素之間存在緊密的內在關聯,通過降低制度成本與交易成本,形成要素之間的耦合作用;其三,創新的發生與創新中心的形成依賴于低創新成本,創新成本的漏斗區間也是最具有創新活力的地方。這個研究結果對于各級政府制定相關創新政策具有很好的診斷與研判價值。

[1][8] 埃里克·馮·希普爾 著,柳卸林,陳道斌 等譯.創新的源泉——追尋創新公司的足跡[M].北京:知識產權出版社,2005.153,28.

[2][10] 理查德·R·尼爾森 著,曾國屏,劉小玲 等譯.國家(地區)創新體系比較分析[M].北京:知識產權出版社,2012.7-8.

[3] 李俠. 科技政策:分配與規訓的技術[M]. 上海:上海科學技術文獻出版社,2014.106.

[4] 阿維納什·K·迪克西特 著,劉元春 譯. 經濟政策的制定——交易成本政治學的視角[M]. 北京:中國人民大學出版社,2009. 42.

[5] 斯蒂芬L·帕倫特,愛德華·C·普雷斯科特 著,蘇軍 譯. 通向富有的屏障[M]. 北京:中國人民大學出版社,2010.67.

[6][9][13]詹·法格博格 等著,柳卸林,鄭剛 等譯. 牛津創新手冊[M]. 北京:知識產權出版社,2008.10,349,61.

[7] V·布什 著,范岱年,謝道華 譯. 科學:沒有止境的前沿[M]. 北京:商務印書館,2004.64.

[11] W·理查德·斯科特 著,姚偉,王黎芳 譯. 制度與組織——思想觀念與物質利益[M]. 北京:中國人民年大學出版社,2010. 58.

[12] 拉里·唐斯 著,劉睿 譯. 顛覆定律:指數級增長時代的新規則[M]. 杭州:浙江人民出版社,2014.31.

(責任編輯:張 萌)

A Diagnosis and Proposal on Basic Conditions of Shanghai Science and Technology Innovation Center

LI xia,ZHOU zheng

(Department of History and Philosophy of Science, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240)

Firstly, this paper makes an analysis on the Shanghai Science and Technology Innovation Center and point out its advantage and deficiency of basic conditions. Secondly, according to historical observation, the causality between the science and technology innovation center and industrial revolution will be discussed in this paper. Last but not least, through analyzing the innovation cost in 7 provinces from 2009 to 2013, the article comes to conclusion that reducing the innovation cost is the basic condition of establishing the science and technology innovation center and reaching industrial revolution.

Science and technology innovation center;Basic condition;Innovation cost

G301

A

10.3969/j.issn1003-8256.2015.03.001

上海市2015年度“科技創新行動計劃”軟科學項目(編號:15692102900)

李俠(1967-)男,遼寧省遼陽人,博士,教授,博士生導師,上海交通大學 科學史與科學哲學系,研究方向:科學哲學、科技政策與科學社會學;周正(1986-)男,河南省安陽人,博士生,上海交通大學科學史與科學哲學系,研究方向:科技政策與科學社會學。