早期康復訓練聯合行為學療法治療老年腦卒中偏癱患者的效果分析

朱海霞,郝利霞,張 琰,王 靜,王麗英

(內蒙古醫科大學附屬醫院康復科,內蒙古呼和浩特 010050)

偏癱是腦卒中患者的常見后遺癥,表現為步行能力和日常生活活動能力的降低,嚴重影響患者生活質量[1]。及時有效的康復治療可改善腦卒中偏癱患者的偏癱步態和下肢功能[2-3]。偏側空間忽略(即偏側空間失認癥)是腦卒中偏癱患者中常見的現象,指對來自病灶對側空間的刺激不能作出正確的反應,患者不能整合和利用來自身體或環境一側的知覺并注意到來自對側的視覺、聽覺、觸覺及嗅覺,可以伴有空間定位能力異常。患者在日常生活中表現出患者在穿衣服不穿偏癱側、患者不吃忽略側的飯菜、看不清門框等各種各樣的忽略行為,嚴重影響患者的日常生活能力和生活質量[4]。既往研究顯示:單純給予腦卒中偏癱患者早期康復訓練往往較難改善偏側空間忽略的癥狀。而以視覺、觸覺探尋為主的行為學療法能夠提高患者對忽略側空間的自主性、內源性定向注意力,改善偏側空間忽略,改善患者的預后[5]。但是,目前尚未形成標準治療方案。為此,本研究在給予腦卒中偏癱患者早期康復聯合行為學療法治療,收到較好效果,先將結果報道如下。

1 資料與方法

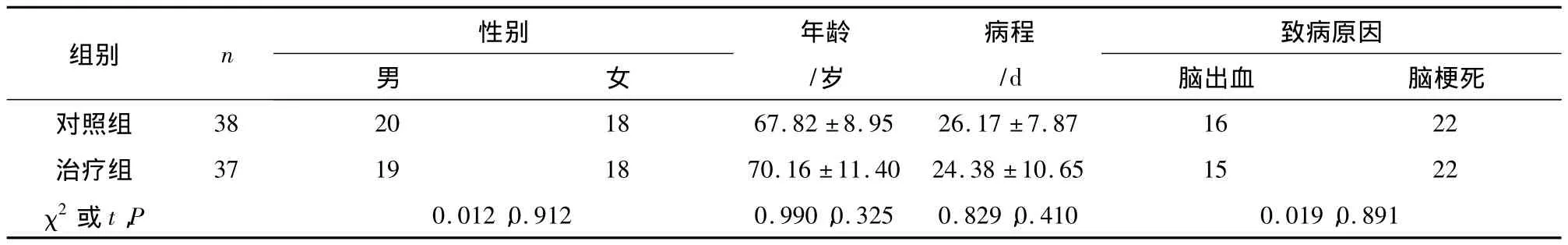

1.1 一般資料 收集本院2012年3月—2013年3月期間收治的75例腦卒中偏癱患者,其中男39例,女36例,年齡范圍為62~79歲,平均年齡為(68.42±8.75)歲;平均病程為(25.64 ±8.79)d;腦出血31例,腦梗死44例。入選標準:(1)經均MRI或 CT檢查確診;(2)符合腦卒中診斷標準(1995年全國第4次腦卒中會議);(3)發病前無精神疾病、癲癇及軀體障礙;(4)有一定理解能力,可配合完成調查;(5)簽署知情同意書。排除標準:(1)視覺及聽覺障礙者;(2)出現新的梗死灶或出血部位者;(3)近期使用鎮靜或抗抑郁藥物;(4)未及時完成后續治療者。依據隨機數字表將患者分為對照組和觀察組,兩組的例數、性別比例、年齡及病情等均無統計學意義(P >0.05),見表1。

表1 兩組治療的一般資料比較

1.2 方法 兩組患者均在醫院進行為期1個月的康復治療,由康復師輔助或指導完成,在接下來的5個月康復時間中,由患者及其患者家屬在家協助完成。對照組給予早期康復訓練,包括常規肢體功能的訓練及日常生活活動功能;治療組在早期康復訓練基礎上給予行為學療法,包括:(1)視覺掃描訓練,利用常見的媒介(如書、報紙等,具體選擇可依據患者興趣)訓練患者加強對空間的掃描[6];(2)軀干旋轉訓練,取坐位、仰臥位和立位這3個體位,分別由健側手帶動軀干向患側轉動15o~30o[7],同時由醫護人員指導下完成,避免對機體損傷;(3)交叉促進訓練,鍛煉協調能力,健側上肢越過中線在患側進行作業活動[8]。以上訓練均每次持續15 min,每天訓練2次,持續6個月。初次實施需在醫務人員指導下完成,待熟練或出院后可由家屬來幫助完成。

1.3 評價標準 分析治療前和治療3、6個月后的步態能力(功能性運動量表FAC),下肢運動功能和平衡功能(簡式 Fugl-Meyer運動功能評定量表FMA)[9],步行相關指標,日常生活活動能力(Barthel指數)及偏側空間忽略情況。采用直線二等分試驗(在A4紙上平行等距分布5條長度不等(長度分別為16、14、12、10 和 8 cm)的直線,每條線段的中線均與測試紙中線重合,要求患者找到直線的中點并作標記。測量患者所作標記偏離實際中點的距離)、線段劃消試驗(在A4紙上散在分布30條各方向且長度相等的黑色線段,左、右兩側各15條,要求患者在看到的線段上作標記)及畫鐘試驗(在A4紙上呈現一個圓形表盤,包括鐘點及指針,要求患者在測試紙上畫一個與之類似的表盤)來評價偏側空間忽略情況[10]。由患者完成10米步行,測量步速和跨步長度,取兩側平均值[11]。

1.4 統計學處理 采用統計學軟件SPSS19.0處理數據。觀測資料中的計量數據,均以(±s)表示,均行正態性檢驗。多組之間的比較采用方差分析,有重復時間觀測的資料,則行兩因素重復測量分析。兩組間比較為成組t檢驗;其它計數資料采用χ2檢驗(普通資料)或秩和檢驗(等級資料)。總的檢驗水準a=0.05,重復測量分析中的多次比較,因比較次數較少,未考慮調整顯著性水準。

2 結果

2.1 兩組治療前后的下肢功能情況比較 下肢功能資料為兩組3個時點的觀測數據,分別列于表2。整體分析(兩因素重復測量方差分析):3個指標的組間比較和時點間整體比較,多有顯著性差異,分組和時間的交互作用,均有統計學意義,提示組間存有較明顯差別,時間點間有較大變化且兩組變化趨勢不同。遂繼續進行精細比較。

精細比較(組間為成組t檢驗,組內各時點間為差值t檢驗)并結合數據來看:主要特征為:兩組治療前的FAC評分及FMA評分均無統計學差異;除治療3個月后的FAC評分,兩組治療后的其余指標均優于治療前(P<0.05);除治療3個月后的FAC評分和FMA評分中的平衡功能,觀察組治療后的FAC評分及FMA評分均高于對照組(P<0.05),即觀察組明顯優出。詳見表2。

表2 兩組治療前后的下肢功能情況比較/分

2.2 兩組治療前后的一般指標比較 同前方法進行統計比較。整體分析結果和前相似:組間、時點間,分組和時間的交互作用,均有統計學意義。亦進一步做精細比較,并結合數據來看:主要為:兩組治療前的步速、跨步長度及Barthel指數均無統計學差異(P>0.05);觀察組治療3、6個月后和對照組治療6個月后的以上指標均優于治療前(P<0.05);觀察組治療后的Barthel指數及治療6個月后的步速和跨步長度均大于對照組(P<0.05),詳見表3。

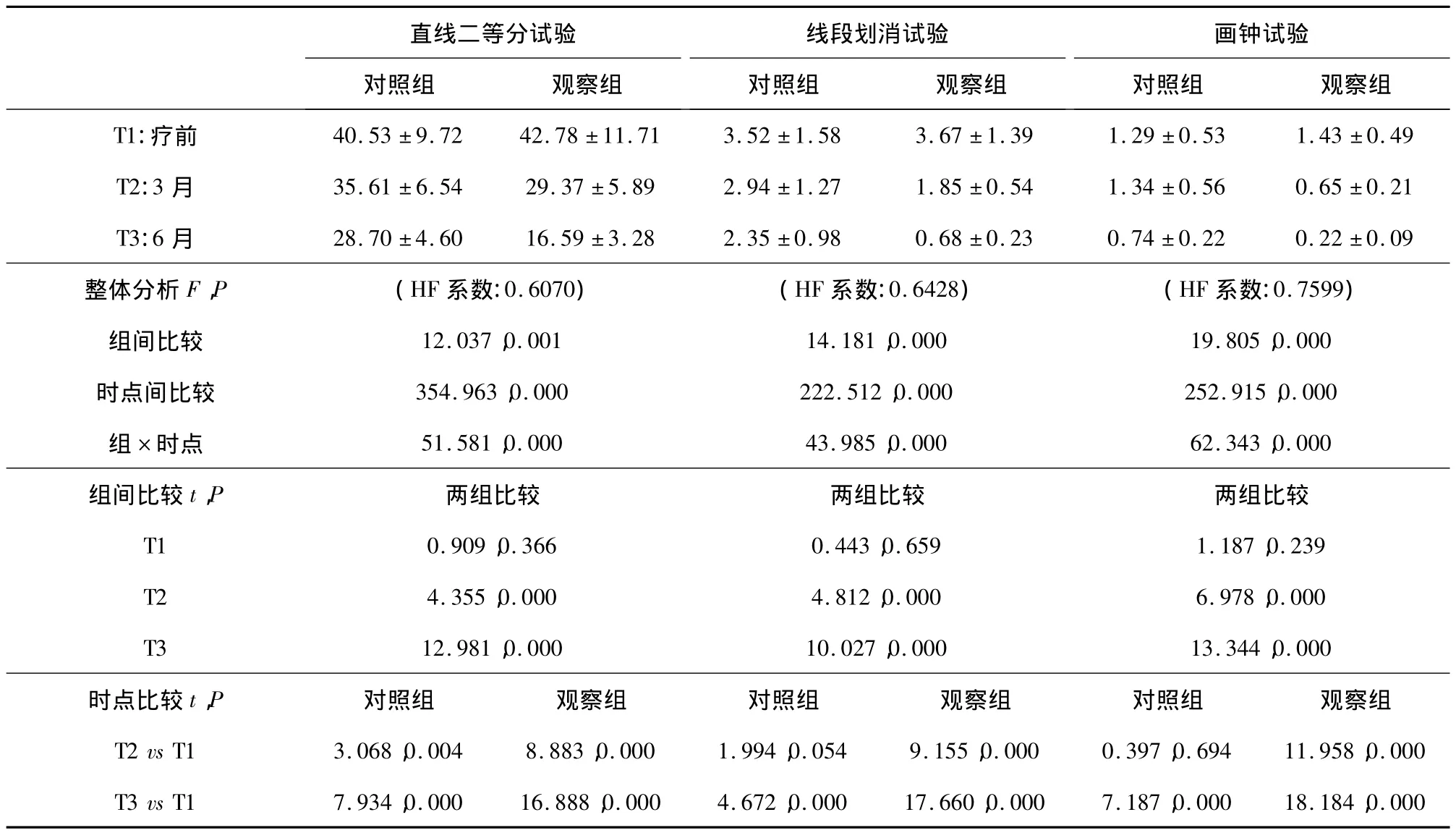

2.3 兩組治療前后的偏側空間忽略情況比較 亦按兩因素重復測量分析方法對表4數據進行統計比較。整體分析知:組間,時點間,分組和時間的交互作用,都有顯著性意義,提示兩組有較明顯差別,各時點間的變化趨勢兩組各各不同。再進行精細比較并結合數據來看,主要比較結果為:兩組治療前的直線二等分、線段劃消及畫鐘試驗得分均無統計學差異;觀察組治療3、6個月后和對照組治療6個月后的以上試驗得分均優于治療前(P<0.05);觀察組治療后的以上試驗得分均少于對照組P<0.05),詳見表4。

表4 兩組治療前后的偏側空間忽略情況比較

3 討論

偏側空間忽略本質上是一種神經性功能障礙綜合征,高發于腦卒中患者,是一側腦部損傷后常見的一種功能喪失病癥。常常表現為視覺、聽覺、觸覺等多種感覺混亂或者喪失。國外有研究者將偏側空間忽略描述為是一種空間區域注意障礙。患者的具體表現是其在選擇的任務空間在大小和位置與任務所要求的不匹配[13]。目前對于偏側空間忽略康復治療的傳統方法,主要有物理療法、低頻重復經顱磁刺激等。其中,低頻重復經顱磁刺激方法僅于專業儀器設備的使用,限制其推廣使用;而物理療法主要體現在短期療效,中長期效果下降,遭到患者對療效的質疑。近年來發展的棱鏡適應技術逐漸應用于偏側空間忽略的康復治療中,因其具有設備操作簡單、訓練方案簡單易行、長期效果顯著等優點而受到關注。本研究由于相關康復醫師正在外地進修學習棱鏡適應技術,所以在后續的研究中將會采用這種技術進行研究。

此外,偏側空間忽略患者經常在自己熟悉的環境中走失或重復碰撞其側物體,患者在康復訓練過程中造成身體傷害,因此削弱了康復訓練的效果[14]。因此,在給予腦卒中偏癱患康復治療時要重視改善其偏側空間忽略,以提高患者的康復效果并改善患者的生活質量。臨床研究證實,行為學療法是治療偏側空間忽略的可行方法,對緩解該癥狀有一定的效果,但是,尚未形成標準化的治療方案[15]。故采用早期康復訓練聯合行為學療法治療老年腦卒中偏癱患者有一定的可行性。

本研究發現:觀察組治療后FAC評分及FMA評分優于對照組,表明行為學療法可提高早期康復訓練的效果,促進機體功能恢復,如綜合、運動及平衡功能均有大幅改善,究其原因可能與以下因素有關:行為學療法通過多種訓練模式來刺激多種感官,引導患者對來自病灶對側空間的刺激進行正確的注意、搜索、定位、反應和報道,在康復訓練過程中避免重復碰撞并減輕身體損傷[16]。總體來看,課題研究期間,觀察組患者絕大多數能夠同從課題研究人員的規勸,遵照要求進行相關康復治療,中途沒有出現因終止治療推出的情況。

此外,觀察組的治療后的步速和跨步長度均有改善,且治療6個月后與對照組有統計學差異,進一步表明行為學療法聯合早期康復訓練治療老年腦卒中偏癱的效果較好。觀察組的Barthel指數得分較高,提示行為學療法對提高日常生活活動能力也有較好的效果,主要與行為學療法中某些具體措施(如軀干旋轉訓練和交叉促進訓練)也具有改善其活動能力有關。

直線二等分試驗、線段劃消試驗及畫鐘試驗是評價偏側空間忽略的常用指標,通過對簡單操作的完成情況進行評估,具有直觀簡便的優點[17]。觀察組治療后的以上實驗評分均低于對照組,表明行為學療法可改善偏癱腦卒中患者的偏側空間忽略。行為學療法在改善偏側空間忽略癥狀的過程中引入了代償機制,遵循定量、反饋的原則,可在早期康復訓練過程中循序漸進的改善偏側空間忽略癥狀。

本研究的不足之處在于,符合入選標準的觀察組患者數量偏少,主要原因為:(1)患者及其家屬康復觀念落后。雖然課題研究人員積極地對患者本人及其家屬進行康復醫學相關知識的宣傳,但是,患者及其家屬傳統地認為搶救生命的醫療工作已完成,身體的康復回家養病恢復即可。殊不知,后期積極地康復醫學治療對于減少并發癥及降低致殘率有著重要意義;(2)經濟原因。課題研究期間,大部分康復患者由于家庭經濟原因,放棄在醫院的專業康復治療,回家養病;(3)康復病房設施有限,導致部分患者不得不選擇到其他醫療機構或者回家康復。

綜上所述,早期康復訓練聯合行為學療法治療老年腦卒中偏癱患者的效果較好,不僅可改善偏癱步態和下肢功能,而且還能夠有效的緩解偏側空間忽略癥狀,該方法值得在腦卒中偏癱患者患側功能恢復中實施并進一步推廣應用。

[1]覃星悅,肖 海,樊金蓮,等.卒中偏癱患者綜合康復治療的臨床觀察[J].廣西醫學,2014,36(2):242-244.

[2]張繼榮,吳 霜,黃 宇,等.規范三級康復治療對腦卒中后偏癱伴肩痛患者上肢運動功能及其生活質量的影響[J].中華物理醫學與康復雜志,2012,34(5):374-376.

[3]邱雁飛.序貫化康復訓練對腦卒中肢體偏癱患者干預的臨床觀察[J].安徽醫藥,2014,18(2):391-392.

[4]高呈飛,朱其秀,劉云霞,等.視動刺激治療視空間偏側忽略的臨床研究[J].中國康復醫學雜志,2014,29(4):324-328.

[5]張艷明,付 偉,胡 潔,等.經顱磁刺激對卒中患者單側空間忽略和運動功能康復的作用[J].中國腦血管病雜志,2013,10(2):74-78.

[6]Noiret N,Carvalho N,Laurent E,et al.Visual scanning behavior during processing of emotional faces in older adults with major depression[J].Aging Ment Health,2014,23(1):1-10.

[7]李 輝,李 巖,顧旭東,等.早期誘發軀干功能訓練對腦卒中患者平衡及步行能力的影響[J].中華物理醫學與康復雜志,2012,34(9):689-691.

[8]唐 云,沈亞平,彭 辰.身體失認聯合交叉促進對改善單側忽略的研究[A]//2013浙江省物理醫學與康復學學術年會暨第八屆浙江省康復醫學發展論壇論文集[C],寧波,2013:3

[9]Hou WH,Shih CL,Chou YT,et al.Development of a computerized adaptive testing system of the Fugl-Meyer motor scale in stroke patients[J].Arch Phys Med Rehabil,2012,93(6):1014-1020.

[10]張艷明,付 偉,胡 潔,等.行為學療法聯合重復經顱磁刺激治療腦卒中后偏側空間忽略的療效觀察[J].中華物理醫學與康復雜志,2012,34(12):915-917.

[11]岳月紅,宋為群,胡 潔,等.右側腦損傷后左側空間忽略的臨床分型研究[J].中國康復醫學雜志,2011,26(1):13-19.

[12]官昌倫,李 琴,熊 波,等.一級康復治療腦卒中偏癱患者的臨床價值探討[J].山東醫藥,2011,51(28):81-82.

[13]Redding GM,Wallace B.Prism adaptation and unilateral neglect:Review and analysis[J].Neuropsychologia,2006,44(1):1-20.

[14]凌霞敏,余迪斐.腦卒中后單側空間忽略病人的康復護理[J].護理研究(中旬版),2013,27(9):2887-2888.

[15]顧 玲,陳友燕,韓 琦,等.早期康復護理干預對腦卒中后偏側空間忽略的影響[J].神經病學與神經康復學雜志,2010,7(4):202-205.

[16]張艷明,胡 潔,錢 龍,等.腦損傷后單側空間忽略的康復治療進展[J].中國康復醫學雜志,2011,26(5):496-500.

[17]徐 瑩,杜曉霞,王 強,等.單側空間忽略研究進展[J].中國醫藥導報,2012,9(36):38-40,46.