不同手術方案在鼻前庭囊腫患者中的應用效果對比

岳 顯

(四川省自貢市第三人民醫院耳鼻咽喉科,四川自貢 643020)

鼻前庭囊腫發生于鼻前庭底部與上頜骨牙槽突、鼻腔外下壁及下鼻甲之間[1],其病因多因腺體潴留及先天性發育異常引起,患者常因腫塊繼發感染、腫物腫大而疼痛[2]。目前治療,其治療主要為取唇齦溝進路行手術切除[3]。我院通過對120例患者分別采用唇齦溝路徑鼻前庭囊腫切除術(唇齦溝組)、鼻內鏡下鼻前庭囊腫切除術(內鏡切除組)和鼻內鏡下鼻前庭囊腫揭蓋術(內鏡揭蓋組)三種術式,取得的效果及產生的不良反應有所差異,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料 選取我院2008年3月—2013年12月收治的120例鼻前庭囊腫患者。診斷標準:(1)鼻前庭底部腫塊緩慢增大,口腔前庭及鼻前庭聯合觸診可及彈性、波動感明星的球囊腫塊,伴有局部感染可有壓痛;(2)穿刺檢查可有渾濁或清涼液體,多數無膽固醇類結晶出現;(3)X線表現為位于梨狀孔附近的均勻陰影,并不累及上列牙或骨質。CT檢查為梨狀孔底部圓形或半圓形軟組織陰影。排除標準:(1)嚴重全身器官衰竭不適合手術者;(2)存在高血壓、糖尿病等既往史影響手術預后者。

三組患者及家屬接受充分的術前健康教育,愿意接受本次研究中的三種手術。按照入院時間對所有120例患者進行編號,利用Excel2010產生隨機數進行隨機分組,分別采用唇齦溝路徑鼻前庭囊腫切除術(唇齦溝組)、鼻內鏡下鼻前庭囊腫切除術(內鏡切除組)和鼻內鏡下鼻前庭囊腫揭蓋術(內鏡揭蓋組)三種術式。120例患者中,男性42例,女性78例,年齡24~64歲,平均(35.35±5.38)歲;病程1~13年,平均(3.13 ±1.15)年;囊腫大小最大 3.1 cm ×2.9 cm×2.5 cm,最小1.1 cm ×1.3 cm ×1.3 cm,各組性別、年齡、受教育程度、發病情況、病程及囊直徑大小無明顯差別(P>0.05),具有可比性。

1.2 手術方法

1.2.1 唇齦溝組 患者取仰臥位常規消毒鋪巾,使用0.1%腎上腺素棉片收縮鼻腔局部黏膜后,0.1%利多卡因對鼻前庭、唇下進行局部浸潤麻醉及眶下神經阻滯麻醉,第2~5齒唇齦溝上1.5 cm處作一接近鼻前庭的橫行切口,長度大小與囊腫體積相適宜,逐層剝離黏膜、囊壁后取出囊腫,沖洗囊腔并放置引流管,凡士林紗布鼻前庭處填塞,鼻外側加壓包扎3 d,術后抗炎治療1周。

1.2.2 內鏡切除組 手術體位及麻醉方式同唇齦溝組,鼻內窺鏡前庭處定位囊腫,切開并分離囊腫處皮膚黏膜,長度大小與囊腫體積相適宜,剝離子將囊壁與上頜骨分離,囊腫較大時,可酌情用吸引器吸取部分囊液,囊腫剝除后操作及術后要點同唇齦溝組。

1.2.3 內鏡揭蓋組 手術體位及麻醉方式同唇齦溝組,鼻內鏡下剝離器探查囊腫,片刀在囊腫波動最明顯處切開,長約0.5~0.8 cm。吸引器吸取囊液后,蚊式鉗提起囊壁,眼科剪順囊腫邊界做一環形剪口,成一直徑約0.5~0.8 cm的圓形皮膚窗口。囊腫黏膜反折后與鼻前庭開放,形成接蓋。囊腫過大時囊壁上方部分鼻黏膜切除,但不可超過鼻中隔及外側壁。手術過程盡可能使鼻前庭皮膚黏膜多保留,凡士林紗布填塞囊腔,術后治療要點同唇齦溝組。

1.3 觀察指標 記錄三種不同治療方式手術時間、出血量、術后面部麻木腫脹情況、引流管放置時間、住院時間、術后感染及復發情況。

1.4 統計學分析 運用SPSS18.0軟件分別進行觀測資料的統計分析。其中的計數資料部分,多組間的比較為整體+分割χ2檢驗。其它計量資料,多組間的比較為單因素方差分析+多重比較。檢驗水準設定為α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 三組手術時間、出血量比較 手術時間內鏡切除組最短,內鏡揭蓋組其次,唇齦溝組最長,三組差異具有統計學意義(P<0.05);手術出血量內鏡切除組和揭蓋組明顯少于唇齦溝組(P<0.05)。見表1。

表1 三組患者手術時間、出血量比較(n=40)

2.2 三組引流管放置時間、住院時間比較 引流管放置時間內鏡揭蓋組最短,內鏡切除組其次,唇齦溝組最長,三組差異具有統計學意義(P<0.05);住院時間內鏡揭蓋組最短,內鏡切除組其次,唇齦溝組最長,三組差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 三組患者引流管放置時間、住院時間比較

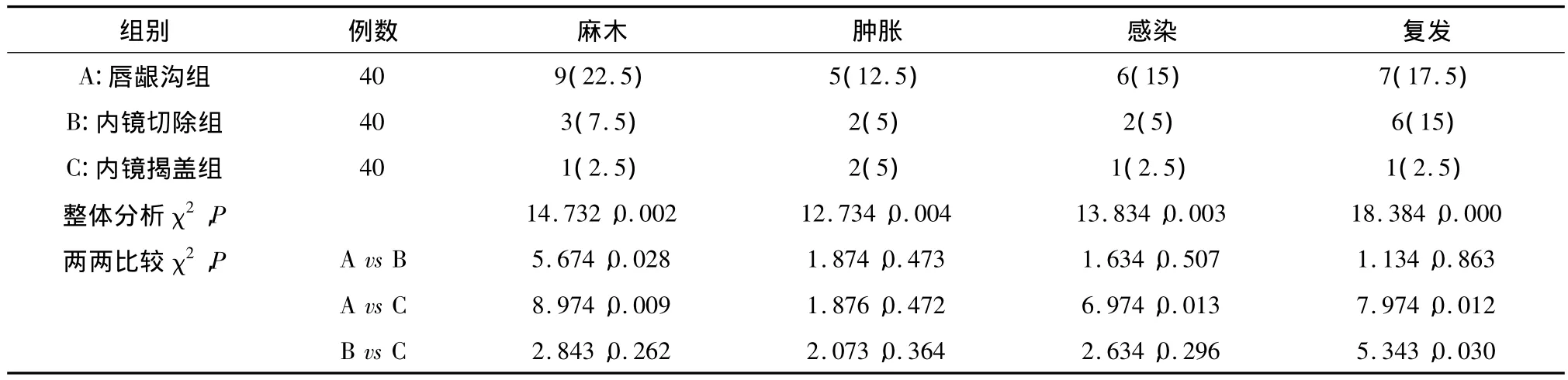

2.3 三組手術后不良反應及復發情況比較 三組發生面部麻木13例,腫脹9例,感染9例,6個月內復發14例。其中,內鏡切除組和內鏡揭蓋組發生麻木明顯少于唇齦溝組,差異具有統計學意義(P<0.05);內鏡揭蓋組發生感染明顯少于唇齦溝組,差異具有統計學意義(P<0.05);內鏡揭蓋組復發病例數明顯低于唇齦溝組和內鏡切除組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 三組患者術后發生面部麻木、腫脹、感染及復發情況比較/例(%)

3 討論

鼻前庭囊腫好發于30~50歲中年女性[4],早期癥狀不明顯[5],患者常因一側鼻翼處、鼻前庭內部靠近梨狀孔附近出現腫塊就診。囊腫可逐漸增大堵塞鼻腔影響呼吸,壓迫局部組織引起面部發脹感,并發感染時還可造成明顯疼痛,嚴重困擾患者。其病因目前尚不明確,目前認為其發生可能與鼻腔底部黏膜腺體堵塞后分泌物堆積有關。也有外國文獻報道,好發人群胚胎期外側鼻突、內側鼻突、上頜突接合處發育不全存在裂隙,部分胚性上皮形成小的面裂囊腫,該囊腫經過發育增大后侵犯及上頜牙槽突、鼻腔、上頜竇等處,形成鼻前庭囊腫[6-7]。

鼻前庭囊腫以手術治療為主,傳統手術方法以唇齦溝徑路為主,唇系帶上方切口,向梨狀孔附近分離黏膜和囊壁,切除囊腫后,凡士林紗布壓迫。唇齦溝徑路手術方式視野較大,術者在直視條件下充分暴露囊腫,但往往由于囊腫與切口距離較遠,手術時間較長,過多操作容易損傷其它組織,并且囊腫清除不能徹底,引流時間較長[8]。近年來,隨著鼻內鏡技術的進展,國內外更傾向于采取內鏡下鼻前庭囊腫切除術。該種手術方式與傳統的唇齦溝徑路相比,手術損傷較小,操作更加便捷,出血量較少,病人術后不良反應較少。鼻內鏡下揭蓋術是先將囊腫環形剪開,囊液吸取后,囊腫前壁殘緣與周圍皮膚黏膜創緣縫合后,囊腔向鼻前庭充分開放,囊壁內富含毛細血管及彈性纖維,容易長成鼻黏膜成分[9-10]。鼻內鏡下揭蓋術與傳統唇齦溝徑路手術相比,囊腫定位更加便捷,手術操作簡單,出血量及損傷均較小,不良反應較少;與內徑下囊腫切除術相比,術后愈合更快,囊腔內壁與鼻前庭黏膜接合后,囊腫復發可能性大大下降。

本研究通過對120例鼻前庭囊腫患者分別采用唇齦溝路徑鼻前庭囊腫切除術(唇齦溝組)、鼻內鏡下鼻前庭囊腫切除術(內鏡切除組)和鼻內鏡下鼻前庭囊腫揭蓋術(內鏡揭蓋組)三種手段進行治療,對手術操作、術后不良反應及復發情況進行比較。手術操作方面,內鏡切除組手術時間最短,內鏡揭蓋組其次,唇齦溝組最長,三組差異具有統計學意義(P<0.05);手術出血量內鏡切除組和揭蓋組明顯少于唇齦溝組(P<0.05),可見手術內鏡下操作比傳統唇齦溝路徑更加節約時間,對機體損傷較小。引流管放置時間和住院時間均為內鏡揭蓋組最短,內鏡切除組其次,唇齦溝組最長,三組差異具有統計學意義(P<0.05),內鏡揭蓋組更利于術后創傷愈合,可以大大節約醫療資源。內鏡揭蓋組術后并發面部麻木、感染且半年內復發比例明顯低于其他兩組,差異具有統計學意義(P<0.05),通過揭蓋手術后的患者產生不良反應及復發的可能性下降,患者滿意度明顯提升。

綜上所述認為,鼻內鏡下鼻前庭囊腫切除術與鼻內鏡下鼻前庭囊腫揭蓋術相比唇齦溝路徑鼻前庭囊腫切除術操作更加方便且損傷較小,其中鼻內鏡下鼻前庭囊腫揭蓋術不良反應及復發比率最低,值得臨床推廣。

[1]王漢杰,丁勇生,段書峰,等.CT及超聲在鼻前庭囊腫診斷中的應用[J].中國中西醫結合影像學雜志,2014,12(2):209-210.

[2]Noro S,Ansai S,Nakamizo M,et al.Malignant melanoma of the nasal vestibule[J].The Journal of Dermatology,2011,38(8):808-810.

[3]江劍橋.平陽霉素囊腔內注射治療鼻前庭囊腫療效分析[J].西部醫學,2012,24(3):569-570.

[4]唐林甫,唐 奕,羅小莉,等.鼻前庭囊腫切除術與揭蓋術的對比觀察[J].四川醫學,2011,32(10):1606-1607.

[5]佘國躍,唐兵華.鼻內鏡下揭蓋法治療鼻前庭囊腫24例臨床觀察[J].西部醫學,2012,24(7):1318-1319.

[6]SaarinenI,Karppinen A,Saarinen P,et al.Inheritance of nasal dermoid sinus cyst and evidence for association with third ventricle colloid cyst[J].Child's Nervous System,2012,28(1):117-120.

[7]Bendeck SE,Chow S,Bennett RG,et al.Staged trilobe pedicle flap to repair a large cutaneous lip and nasal vestibule defect[J].Dermatologic Surgery,2012,38(3):498-501.

[8]李先輝,陳崇喜.鼻前庭囊腫揭蓋術與傳統唇齦溝徑路鼻前庭囊腫切除術的比較[J].實用醫學雜志,2012,28(21):3578-3580.

[9]Cervantes SS,Baugh R.Primary mucosal desmoplastic melanoma of the nasal vestibule:the second case[J].Ear,Nose and Throat Journal,2011,90(10):483-485.

[10]Talmi YP,Ferlito A,Takes RP,et al.Lymph node metastasis in nasal vestibule cancer:a review[J].Head and Neck,2011,33(12):1783-1788.