冠心病患者血清脂蛋白(a)和冠狀動脈斑塊特點的超聲研究

李小娟

(河北北方學院附屬第一醫院超聲醫學科,河北張家口 075000)

冠心病(CHD)具有高病發率與高死亡率的特點,由冠狀動脈粥樣硬化而引起,不僅影響生活質量,而且嚴重時危及生命健康安全。冠心病病理主要表現為動脈粥樣硬化。血清脂蛋白(a)[Lp(a)]屬于脂蛋白家族,具有特異抗原性,獨立代謝,在血栓形成及動脈粥樣硬化起關鍵作用,通常干擾脂質代謝與纖溶系統[1]。盡管對于血清Lp(a)水平與CHD的關系的內在機制不甚清楚,但有關橫向研究表明,血清Lp(a)水平升高會在病程發展中增加冠心病發生的概率,反映出血清Lp(a)可能是冠心病的獨立危險因子。本試驗分析300例入院患者近四年來冠狀動脈造影結果與血脂檢測,探討血清Lp(a)在冠心病方面的診斷意義及與冠狀動脈病變程度之間的聯系。

1 資料與方法

1.1 一般資料

1.1.1 資料 本研究為回顧性研究,納入對象為2009年10月—2013年10月經冠狀動脈造影檢查確診為冠心病的患者200例,其中男128例,女72例,年齡39~69歲,平均(55±14)歲。

1.1.2 分組 根據臨床癥狀及實驗室檢查分為ACS組(急性冠狀動脈綜合征)109例,其中男61例,女48例,年齡42~69歲,平均(55±16)歲。CAD組(穩定性心絞痛,stable)91例,其中男51例,女40例,年齡41~69歲,平均(54±16)歲。同時納入臨床常規檢查及冠狀動脈造影陰性,主訴有胸部不適或不典型胸痛受檢,但可除外冠心病的病患為CON組(對照組):100例,其中男55例,女45例,年齡40~68歲,平均(53±15)歲。

1.1.3 基線比較 三組間病患年齡、性別、合并疾患、抽煙史等差異比較無統計學意義(P>0.05)。納入病例所均經常規心電圖、B超聲心動圖及血生化檢查,并排除合并嚴重心衰、惡性腫瘤、瓣膜性心臟病、嚴重肝腎功能不全、重癥感染、甲狀腺疾病、風濕、外周動脈粥樣硬化性疾病者,近期無重大應激手術、創傷。

1.2 方法

1.2.1 血脂指標測定 300例住院患者均清晨空腹抽取靜脈血3 mL于行冠狀動脈造影術當天。經由日立7600全自動生化儀進行血脂檢測。血清Lp(a)采用免疫比濁法測定。

1.2.2 冠狀動脈造影檢查 所有患者均采用Seldinger技術經橈動脈或股動脈穿刺后應用西門子數字減影血管造影機行多體位冠狀動脈造影,與此同時,定量分析冠狀動脈狹窄程度,(思創科技ST-DDSs醫學影像工作站v3.1計算機定量分析系統QCA),數據應用IVUS對冠狀動脈粥樣斑塊進行定性和定量分析。本組納入病例的冠心病包括冠狀動脈中主支血管中的左主干、左前降支、左回旋支血管以及右冠狀動脈中至少有一支血管狹窄。

定量分析:測量病變部位及參考部位的管腔面積、血管外彈力膜面積、斑塊最厚處直徑、斑塊面積及對側斑塊最薄處直徑。對斑塊形態的檢測,以血管重構指數和偏心指數為指標。經超聲后可得到整個血管面積和管腔面積,前者減去后者即為斑塊面積;斑塊最大厚度減去最小厚度及與最大厚度的比值即為斑塊偏心指數(EI),結果EI<0.5時,一般認為向心性斑塊;結果EI≥0.5,為偏心性斑塊,即大部動脈粥樣硬化斑塊的特征。狹窄部位與參照部位的整個血管面積的比值為血管重構指數(RI),RI≥100為正向重構(擴張性重構),RI<100為負向重構(縮窄性重構)。

定性分析:根據斑塊的聲學特點分為均質和不均質回聲斑塊,其中前者包括低回聲、等回聲及強回聲。后者內部包含強、中、低回聲。

1.2.3 統計學分析 數據由專人統一錄入,應用統計軟件SPSS 13.0對數據進行統計分析,計量資料表示為均數±標準差,分析前均進行正態性及方差齊性分析,多組間整體比較為單因素方差分析,并用t檢驗及LSD檢驗進行兩兩分析。計數資料比較則采用χ2檢驗。相關分析采用Pearson直線相關。當P<0.05時,表示有統計學意義。

2 結果

2.1 各組血清Lp(a)水平比較 三組間血清脂蛋白水平差異有統計學意義(P<0.05),ACS組血清Lp(a)水平顯著高于stable CAD組(P<0.05),stable CAD 組 Lp(a)水平明顯高于CON組(P<0.05),兩兩比較差異均有統計學意義。見表1。

表1 三組血清脂蛋白水平比較 (mg·L-1,±s)

表1 三組血清脂蛋白水平比較 (mg·L-1,±s)

組別 例數 Lp(a)F P ACS 組stable CAD組CON組109 91 100 310.98 ±35.98 212.05 ±36.59 108.54 ±36.62 807.57 <0.05

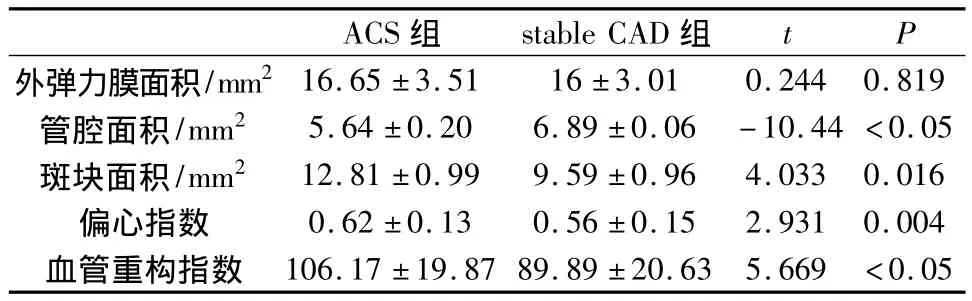

2.2 ACS組和stable CAD組定量檢測結果比較 兩組間斑塊面積、管腔面積、斑塊偏心指數及血管重構指數有統計學差異(P<0.05),但基本測量參數血管外彈力膜面積無統計學差異(P>0.05)。見表2。

表2 兩組間基本測量參數比較(±s)

表2 兩組間基本測量參數比較(±s)

ACS組 stable CAD組t P外彈力膜面積/mm216.65 ±3.51 16 ±3.01 0.244 0.819管腔面積/mm2 5.64 ±0.20 6.89 ±0.06 -10.44 <0.05斑塊面積/mm2 12.81 ±0.99 9.59 ±0.96 4.033 0.016偏心指數 0.62 ±0.13 0.56 ±0.15 2.931 0.004血管重構指數106.17 ±19.87 89.89 ±20.63 5.669 <0.05

在檢測斑塊組織后發現,stable CAD組患者冠狀動脈病變處以不均質回聲斑塊為主(P<0.05),ACS組冠狀動脈病變處以均質回聲斑塊為主。見表3。

表3 斑塊組織定性檢測結果比較

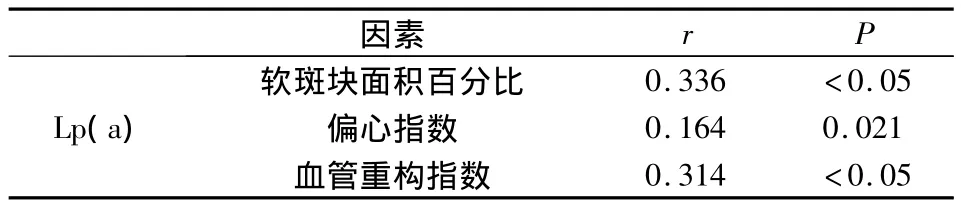

2.3 相關性分析結果 血清Lp(a)水平與軟斑塊面積百分比(r=0.336,P <0.05)、偏心指數(r=0.164,P=0.02)、血管重構指數(r=0.314,P <0.05)呈正相關。見表4。

表4 相關性分析

3 討論

冠狀動脈粥樣硬化性心臟病是冠狀動脈血管發生動脈粥樣硬化病變而引起血管腔狹窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或壞死而導致的心臟病,通俗的稱為“冠心病”[2]。但是冠心病的定義可能更為廣義,包括炎癥、栓塞等導致管腔狹窄或閉塞的一切疾病[3]。WHO將冠心病分為5大類:無癥狀心肌缺血(隱匿性冠心病)、心絞痛、心肌梗死、缺血性心力衰竭(缺血性心臟病)和猝死5種臨床類型。臨床中常常分為穩定性心絞痛和急性冠狀動脈綜合征[4]。

血清脂蛋白Lp(a)本質上為一種膽固醇,由載脂蛋白A與低密度的脂蛋白通過二硫鍵聯接而成,以溶解組織血管內血塊為主要功能,能促進形成動脈粥樣硬化,與心絞痛、腦溢血、心肌梗死成正相關[5]。有文獻表明血清Lp(a)可加重患者冠狀動脈粥樣硬化病變[6],而如果血清Lp(a)水平降低,患者出現冠狀動脈粥樣硬化病變的風險會隨之下降[7]。本組所結果顯示,200例患者中,對照組患者的血清Lp(a)的水平明顯低于試驗組患者。隨著冠狀動脈粥樣斑塊穩定程度降低及冠心病病程的加重,檢測到Lp(a)水平逐漸升高,結果也顯示stable CAD組血清Lp(a)水平低于ACS組,正常組血清Lp(a)水平低于stable CAD組,反映出Lp(a)在動脈粥樣硬化斑塊的形成、惡化及破裂過程中有重要作用。

ACS病理改變主要表現為粥樣硬化斑塊破裂,并伴血栓形成。斑塊破裂的基礎是因斑塊較多脂質、較薄纖維帽及炎性細胞浸潤。ACS可見大斑塊面積、偏心斑塊及正性重構;stable CAD組可見小的斑塊面積、負重構[8]。在研究中分析發現stable CAD組斑塊面積、偏心指數、重構指數均小于ACS組;斑塊性質與冠狀動脈重構類型相關:正性重構有緩解癥狀的特征,但軟斑塊主要存在于正性重構的冠狀動脈,其性質不穩定性,極易破裂;而負性重構雖使癥狀加重,但硬斑塊主要存在于負性重構的冠狀動脈,其性質相對穩定。由結果可看出stable CAD組脂質軟斑塊面積百分比小于ACS組。證實了斑塊性質、直徑、組成與冠心病的穩定程度密切相關,ACS組斑塊的不穩定性增加,易于破裂。

IVUS的有創性、操作的復雜性,制約了其在臨床的廣泛開展。本次試驗發現,血清Lp(a)水平與血管內超聲斑塊的穩定性及定性定量分析指標密切相關,并與斑塊的軟斑塊的百分比、偏心指數及血管重塑指數呈正相關。Lp(a)具有多種生理功能,包括炎癥反應和促進凝血機制增加等,推斷可能參與斑塊的破裂,從而增加冠狀動脈急性事件的發生概率。ACS組血清Lp(a)水平明顯高于其他兩組,證明血清脂蛋白Lp(a)與冠心病病程的發展有關聯性,同時與患病程度呈正相關的關系。初步證實血清Lp(a)水平的升高在預測發生急性冠狀動脈事件及斑塊的易損性方面具有潛在價值,另外Lp(a)的檢測比較容易操作[9],對臨床預測斑塊穩定性有潛在診斷價值。在治療方面,對于冠心病患者在檢測到Lp(a)逐漸升高時,需密切監測,積極穩定斑塊以及降低斑塊破裂的發生率。

[1]Luc G,Bard JM,Arveiler D,et al.Lipoprotein(a)levels and risk of future coronary heart disease;large-scale prospective data[J].ArchIntern Med,2011,168:598-608.

[2]Hopewell JC,Seedorf U,Farrall M,et al.The PROCARDISconsortium.impact of lipoprotein(a)levels and apolipoprotein(a)isoform size on risk of coronary heart disease[J].JIntern Med,2014,276(3):260-268.

[3]涂 昌,潘偉彪,蘭 軍,等.冠心病患者頸動脈內膜-中層厚度及微量白蛋白尿與冠狀動脈病變的關系[J].中國醫藥導報,2013,10(4):65-67.

[4]趙 立,王士強,魯 曉,等.血清脂蛋白(a)及超敏C反應蛋白濃度在冠狀動脈粥樣硬化心臟病中的意義[J].安徽醫藥,2013,17(3):428-429.

[5]費 玲,張 軍,王長厚,等.血清脂蛋白(a)水平與血管內超聲斑塊顯像特征的關系[J/CD].中華臨床醫師雜志(電子版),2014,8(5):61-63.

[6]吳志勤,陳慶偉,吳 慶,等.血清脂蛋白a與冠心病的研究[J].重慶醫科大學學報,2011,36(11):1356-1360.

[7]劉克森,張秀明,孟 猛.冠心病患者血清脂蛋白a與冠狀動脈狹窄程度的相關性[J].山東醫藥,2013,53(10):56-58.

[8]程京華,宮劍濱.冠心病患者冠狀動脈介入術前后血清氧化脂蛋白(a)水平變化[J].中華實用診斷與治療雜志,2014,28(3):227-228.

[9]鄭 萍,秦 勤.冠心病患者血清氧化低密度脂蛋白、腫瘤壞死因子α與冠狀動脈病變程度的相關性研究[J].臨床薈萃,2013,28(3):290-293.