奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定在提高規(guī)模牛場(chǎng)管理水平中的作用

文∕侯寧玉 申喜寧 王高峰

(1寧夏吳忠市利通區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所;2寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司)

1 DHI技術(shù)的概念

DHI是英文名稱Dairy Herd Improvement的縮寫,本意是牛群改良措施,也是世界奶業(yè)發(fā)達(dá)國家普遍用來管理奶牛生產(chǎn)的一項(xiàng)綜合技術(shù)。通過DHI能及時(shí)發(fā)現(xiàn)牧場(chǎng)管理中存在的問題,適時(shí)調(diào)整奶牛場(chǎng)管理,從而提高牛群生產(chǎn)水平和生鮮乳質(zhì)量,最終達(dá)到提高牛場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的目的。

DHI技術(shù)可以通過測(cè)定牛奶中的主要成分指標(biāo),包括乳脂率、乳蛋白率、體細(xì)胞數(shù)、乳糖以及干物質(zhì)含量等,對(duì)奶牛場(chǎng)的個(gè)體牛和牛群狀況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估,依據(jù)科學(xué)手段適時(shí)調(diào)整奶牛場(chǎng)飼養(yǎng)管理,最大限度發(fā)揮奶牛生產(chǎn)潛力,達(dá)到奶牛場(chǎng)科學(xué)化和精細(xì)化管理。

2 DHI技術(shù)應(yīng)用概況

DHI測(cè)定工作的可行性研究計(jì)劃在我國始于1981年,但是由于各方面原因,直至1990年才得到國家的批準(zhǔn),并于1993年4月由農(nóng)業(yè)部開始組織實(shí)施。

DHI技術(shù)首先在上海、杭州、西安、北京等地實(shí)施。2001年寧夏回族自治區(qū)科技廳通過國際合作項(xiàng)目將DHI技術(shù)納入自治區(qū)科技攻關(guān)計(jì)劃并開始在寧夏實(shí)施。本項(xiàng)目由寧夏自治區(qū)科技廳國際合作處組織立項(xiàng),由寧夏畜牧研究所、寧夏畜牧工作站、四正公司、平吉堡牛場(chǎng)等單位共同合作完成。在這其中寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下稱“夏進(jìn)公司”)做了大量的工作,包括取樣測(cè)試、出具測(cè)試報(bào)告、按照項(xiàng)目計(jì)劃積極組織實(shí)施等。該項(xiàng)目取得了明顯的效果,于2004年11月通過自治區(qū)科技廳鑒定驗(yàn)收,獲得了自治區(qū)科技成果三等獎(jiǎng)。

2005~2007年,夏進(jìn)公司采用有償服務(wù)、市場(chǎng)化運(yùn)作為寧夏部分奶牛場(chǎng)進(jìn)行了DHI測(cè)定,但最后由于DHI測(cè)定設(shè)備軟件老化、數(shù)據(jù)誤差較大而不能承擔(dān)自治區(qū)畜牧站項(xiàng)目的測(cè)試工作。2008年夏進(jìn)公司參加自治區(qū)畜牧站承擔(dān)的農(nóng)業(yè)部奶牛后裔測(cè)定項(xiàng)目。寧夏夏進(jìn)奶牛繁育科技有限公司的3個(gè)牛場(chǎng)以及1個(gè)存欄3000多頭的奶牛園區(qū)參加本項(xiàng)目,其中參加測(cè)試的奶牛就有1000多頭,并且做到每月能夠及時(shí)準(zhǔn)確地取樣、送樣以及整理數(shù)據(jù)。

3 DHI技術(shù)管理效果

及時(shí)得到并分析DHI測(cè)試報(bào)告可以準(zhǔn)確地反映牛群從群體到個(gè)體的實(shí)際情況,并針對(duì)存在問題,采取有效措施,改善牛場(chǎng)管理。

3.1 及時(shí)反映奶牛飼養(yǎng)情況

脂蛋比可以指示奶牛的營養(yǎng)狀況。正常情況下,荷斯坦奶牛的脂蛋比應(yīng)為(1.12~1.13)∶1。如果脂蛋比高于(1.13∶1)可能是日糧中添加了過多脂肪,或日糧中蛋白質(zhì)不足,或不可降解的蛋白質(zhì)不足;而脂蛋比低于(1.12∶1)可能是由于日糧中加了太多的谷物飼料,或者日糧中缺乏纖維素,或有瘤胃酸中毒的可能。

如果脂蛋比小于1∶1,也就是乳脂率低于乳蛋白率,說明瘤胃功能不正常,會(huì)造成牛只體重增加。減緩辦法是降低精料采食量,避免在泌乳早期過早給太多的精料,提高粗纖維水平,避免飼喂發(fā)酵不正常的青貯,加入緩沖劑以及增加飼喂次數(shù)。

3.2 及時(shí)反映奶牛健康狀況

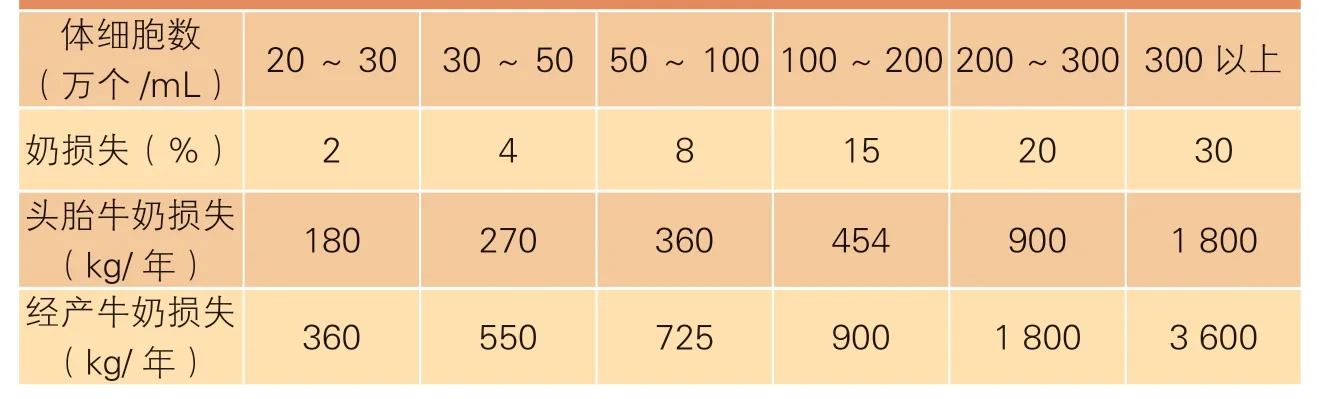

通過對(duì)牛乳體細(xì)胞數(shù)(SCC)的連續(xù)測(cè)定,可以分析引起奶牛乳房炎的原因,如果SCC持續(xù)很高,常常預(yù)示傳染性乳房炎,是由葡萄球菌或鏈球菌引起;如果忽高忽低,則一般預(yù)示著環(huán)境型乳房炎,與衛(wèi)生問題相關(guān),如擠奶時(shí)發(fā)生了傳染;如果高SCC在泌乳早期發(fā)生,可能預(yù)示著干奶期治療較差,或預(yù)示著擠奶程序或擠奶設(shè)備有問題。此外,SCC過高還會(huì)造成奶損失。奶損失是由體細(xì)胞數(shù)、泌乳天數(shù)、胎次及產(chǎn)奶量計(jì)算出來的,及時(shí)得到SCC的數(shù)據(jù)并采取預(yù)防措施可減少奶損失。表1所示為體細(xì)胞數(shù)與奶損失的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

3.3 及時(shí)反映繁殖狀況

奶牛育種工作是一項(xiàng)重要而長期的工作,DHI技術(shù)是奶牛育種最基礎(chǔ)環(huán)節(jié),例如,可以判斷奶牛采用精液是否優(yōu)良。此外,通過DHI測(cè)定,能夠及時(shí)準(zhǔn)確地提供牛群胎間距。牛群胎間距對(duì)產(chǎn)奶量影響很大,牛群胎間距每延長1個(gè)月,產(chǎn)奶量就會(huì)降低9%。根據(jù)DHI結(jié)果可以及時(shí)調(diào)整繁殖管理,使牛群胎間距保持在合理范圍(13個(gè)月,390~400 天)。

表1 體細(xì)胞數(shù)與奶損失對(duì)應(yīng)表

3.4 確定奶牛不同階段的營養(yǎng)需要

應(yīng)用DHI測(cè)定的結(jié)果可以將奶牛分群。目前泌乳牛分為7 群:高產(chǎn)群、中高產(chǎn)群、中產(chǎn)群、低產(chǎn)群、過渡群、圍產(chǎn)群、干奶群。不同群體奶牛的生產(chǎn)階段和生理特點(diǎn)不同,營養(yǎng)需要也就不同,飼養(yǎng)管理技術(shù)也要有相應(yīng)的調(diào)整。例如,泌乳前期(高產(chǎn)牛料,產(chǎn)后120 天)泌乳牛精補(bǔ)料粗蛋白占19.3%;泌乳中期(中產(chǎn)牛料,產(chǎn)后120~240 天)泌乳牛精補(bǔ)料粗蛋白占18.5%;泌乳后期(低產(chǎn)牛料,產(chǎn)后240~305 天)泌乳牛精補(bǔ)料粗蛋白占17.5%,這樣既節(jié)省了飼養(yǎng)成本,又提高了奶牛單產(chǎn)。

在夏進(jìn)公司的某一牧場(chǎng)中,通過DHI測(cè)定的結(jié)果調(diào)整日糧結(jié)構(gòu),示范群的63 頭高產(chǎn)奶牛(平均泌乳天為123 天)平均日單產(chǎn)達(dá)到了32 kg,比普通高產(chǎn)群平均日單產(chǎn)29.8 kg提高了2.2 kg。

奶牛的產(chǎn)奶效應(yīng)是多種因素共同作用的結(jié)果。一般來說品種因素占30%,管理因素占20%,飼料營養(yǎng)因素占50%。DHI技術(shù)可以及時(shí)反映管理和飼料營養(yǎng)上的很多問題,它提供了一個(gè)科學(xué)的檢測(cè)和分析方法,是一項(xiàng)需要長期堅(jiān)持的工作。

——關(guān)注自然資源管理