玻璃天窗

文/龐劍

玻璃天窗

文/龐劍

對我來說,頭頂上的確有一扇玻璃天窗,而且是厚厚的天窗。這扇天窗是客觀存在的,是語言的和文化的。這扇天窗也是我們自己筑起來的,是情結(jié)的和心靈的。

因為語言的障礙,有些曾經(jīng)的中國精英分子在美國變得英雄無用武之地

我曾聽過前美國農(nóng)業(yè)部副部長任筑山博士的演講。他的演講主題是“有沒有玻璃天窗,從我個人的經(jīng)歷談起。”有沒有玻璃天窗呢?他說玻璃天窗是一個人為設(shè)定的東西,認為它有,它就存在;認為沒有就不存在。但幾十年來,這個問題卻始終縈繞著他。

我曾經(jīng)與一位相當成功的中國人交談。我們坐在一棟環(huán)境雅致的大樓大廳里,屋頂是一大片玻璃天窗。他仰望著天花板,贊美著蔚藍色的天宇和淡淡的云彩,但卻感慨萬分:天空多美,藍色多么誘惑人,但是我卻飛不出這扇玻璃天窗,只能在大樓內(nèi)這有限的空間飛。

有人說玻璃天窗不存在,說那些認為有玻璃天窗的人是失敗者、是懦夫。他們拿出王嘉廉、王安、趙小蘭等等作為例子,說:他們不是飛得很高嗎?王嘉廉擁有全美第二大電腦公司并擁有著名的棒球隊;王安的電腦帝國曾經(jīng)是一個多么耀眼的奇跡;而趙小蘭則成為勞工部長,一顆閃爍的政治明星。還有人會列舉更多,甚至連趙安、成龍、姚明、關(guān)穎珊、張德培等等也拉上。

在美國生活了10年,對我來說,頭頂上的確有一扇玻璃天窗,而且是厚厚的天窗。這扇天窗是客觀存在的,是語言的和文化的。這扇天窗也是我們自己筑起來的,是情結(jié)的和心靈的。

語言的天窗

有些曾是中國的精英分子到了美國,因為語言的障礙而變得英雄無用武之地,虎落平川。不過對在美國念過書和工作過的人,一般的交流沒有太大問題。可是當我們想深入表達自己,或者幽默幾句的時候,經(jīng)常會有黔驢技窮的感覺。

前不久,我把我的小說給一位美國同事看。他對中國字十分好奇,問我怎么輸入到計算機里。我試圖解釋中國字的拼音、偏旁部首和四聲發(fā)音。但是講解半天,他似懂非懂,我自己也覺得云里霧里表達不清。最后只好相視一笑,似乎他懂了,我也講清楚了。

夏天的時候到一座風光旖旎的湖濱城市開會。同事說供應商將在一個豪華的餐館請我們吃飯,我們將享受國王一樣的招待。我很想馬上附和一句“臨時貴族”,腦海中出現(xiàn)了歐洲古典宮廷華麗的場面和謝晉的電影《最后的貴族》中的場景。可是我一時語塞,竟想不起“貴族”的發(fā)音,本來想幽默一下的念頭頓時煙消云散,只好相視一笑。交談就只在一個表面的層次上戛然而止。如果是說中文,肯定會大聊特聊一番:皇宮貴族、八旗子弟、查爾斯王子、甚至是腐敗的官僚。海闊天空地瞎侃肯定會酣暢淋漓。

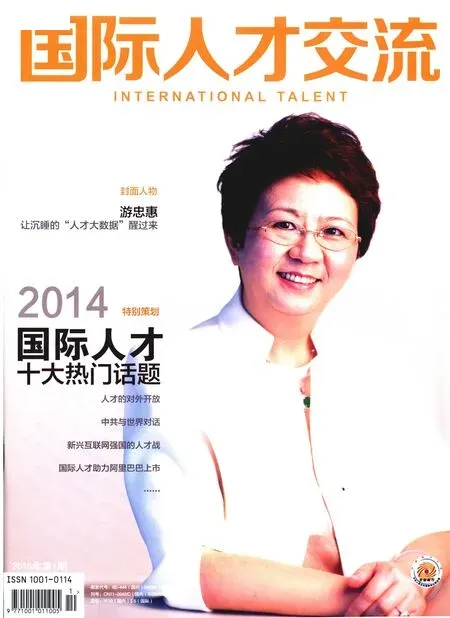

前美國農(nóng)業(yè)部副部長任筑山博士在演講中提到“玻璃天窗”

最近一段時間,看書和看計算機,我摘掉眼鏡,這樣更舒服一些。一次在走廊上也沒有戴眼鏡,一位同事見我就好奇地問:“你怎么沒有戴眼鏡?”我很想表達可能是因為人到中年就開始出現(xiàn)老花眼,這樣老花眼與近視眼一綜合就可以不戴眼鏡了。但我說了半天也沒有講清楚。要是遇到一位中國同事,肯定會多談論幾句,甚至感嘆光陰荏苒,恍然間已跨入中年的大門。

與人聊起西方信仰與哲學問題,就免不了要提耶穌、蘇格拉底、柏拉圖等人的名字。可是當我說出“蘇格拉底”時,別人卻不懂。原來我照中文的發(fā)言來讀,真是貽笑大方。別人會明白我說貝多芬、肖邦、柴可夫斯基,可是我說非常喜歡“克萊德曼”的情調(diào)鋼琴曲時,同樣別人不知道我在講誰,因為我從來沒有注意過他的英文名字,只是念“洋涇浜英文”。有些發(fā)音就是自己創(chuàng)造出來的。

我們講起中文來,神采飛揚,博古論今。辯論起來,口若懸河,引經(jīng)據(jù)典。說英文時,也想試圖說得豐富點,可是嘴里出來的語言卻平淡無味。簡單的詞匯和單調(diào)的句子不斷地重復,平淡得有時自己都不想聽。

我喜歡用中文來寫作,所見所聞所思寫起來如行云流水。可是用英文只能去寫那些干巴的學術(shù)論文,等反饋回來,還存在語言問題。寫博士論文的時候,老板干脆找來英文專業(yè)的美國博士生幫忙。我們只要把思想和內(nèi)容告訴她,她一邊聽,一邊飛快地打字。那樣出來的英文絕對地道。

同樣,當美國人在表達他們思想的時候,有時我們會有一種云里霧里的感覺。語言阻礙著我們與美國人的交往,或者這種交往只能停留在一定的層次上。交流不通暢的時候,彼此相視一笑,仿佛心領(lǐng)神會,其實中間隔著一層云霧。

情結(jié)的天窗

來美國幾年后,見到了一件很好看的工藝品,叫“中國結(jié)”。盡管我們這一代人在中國文化的一個斷層里度過了少年和青年時代,對傳統(tǒng)文化了解甚少,可是當我第一眼看到“中國結(jié)”的時候,除了覺得它漂亮外,心中會涌出幾分難以名狀的親切,仿佛這個結(jié)跟我們有著某種聯(lián)系,雖然至今我都不知道它的來源和內(nèi)涵。面對著這個小結(jié),生活在異鄉(xiāng)的華夏兒女會勾起一絲思鄉(xiāng)的情結(jié)。

唐人街處處彰顯中國情結(jié)

我們這一輩子可能要在吃中餐中度過。這一輩子也許會永遠生活在“中國情結(jié)”之中。這一 輩子都會與那片古老的大地連在一起。即使加入了美國籍,把手放在胸口,凝視著星條旗,唱著“星條旗之歌”的時候,心里想到的可能還是中國。曾經(jīng)看過一部非常好的電視紀錄片《我們留學日本的日子》,講述中國留學生在日本的生活。有一位看上去非常能干而精明的小伙子說:“我入了日本籍,叫日本名字,但我永遠有一顆中國心。”這句話道出了我們這些人的情結(jié)。

中國情結(jié)到處都是。比如生活在唐人街的中國人可以用自己的語言,保留自己的生活習俗和固有的文化,而生活得怡然自得。他們架起了一扇天窗,而且樂于生活在天窗下面。天窗外面的世界與他們無關(guān)。我們雖然生活在唐人街外面,同樣喜歡同胞間的聚會,在卡拉OK中大展歌喉,在牌桌上大聲叫喊。在這樣的圈子里,才放得開,才找到了自我。可是到美國人家做客,或多或少地有些拘謹,行為在自覺不自覺之間就變成了紳士和淑女。

我們筑起一扇很厚的“情結(jié)”玻璃天窗。看美國社會,就像在觀看風景,只是欣賞風景的美麗,卻沒有與風景融為一體。美國的事情好像與我們無關(guān)。當美國取得亞特蘭大奧運會舉辦權(quán)的時候,我們對這個國家和這座城市懷著的只是一份祝福,或許為自己能親眼目睹奧運圣火而倍感幸運。美國出兵伊拉克,占領(lǐng)格林納達,在我們的眼中,那只是一場場戰(zhàn)爭,或許只是在戰(zhàn)爭的正義或非正義的爭辯中來表述自己的觀點,或許感嘆這個弱肉強食的世界讓人無可奈何。

而另一方面,當“神舟五號”遨游太空時,多少炎黃子孫感受到做中國人的自豪。當北京取得2008年奧運會舉辦權(quán)時,幾乎全球的華人都沸騰了。有時候在某些特定的場合,看到五星紅旗升起,聽到《義勇軍進行曲》雄壯的樂曲聲時,心中也會激動一番。當中國與美國有了摩擦,多半人還是站在中國一邊。

同樣,美國社會也筑起了一扇情結(jié)的天窗。亞裔的第二代膚色是黃的,心卻是白的。這些外黃內(nèi)白的“香蕉”們完全是美國的思維方式,美國是他們的祖國。但是在很多美國人眼中,他們還是“外國人”。而白人的第二代自然而然地成為“美國人”。在奧運會花樣滑冰的賽場上,關(guān)穎珊敗給利平斯基,屈居亞軍。這時,電視解說員興奮地說:“美國人終于得了冠軍!”在他的眼睛里,這時的關(guān)穎珊成了外國人。(本文作者為長安汽車工程研究總院副院長、總工程師,本文摘編自《美利堅大地上的流浪》)

憶老專家沙博理同志

(為沙老九十九歲誕辰紀念活動而作)

瀟灑北美青年郎,東渡尋夢華夏緣。

妙譯水滸群英現(xiàn),花園雙飛鳳戀凰。

博學明理譽五洲,議政建言融深情。

亞龍灣上博風浪,九旬仙翁似蛟龍。

(國家外國專家局雷風云)