左心室特發性室性心動過速合并心尖肥厚型心肌病一例

劉慧慧,孫奇,戴研,張澍

左心室特發性室性心動過速合并心尖肥厚型心肌病一例

劉慧慧,孫奇,戴研,張澍

1 臨床資料

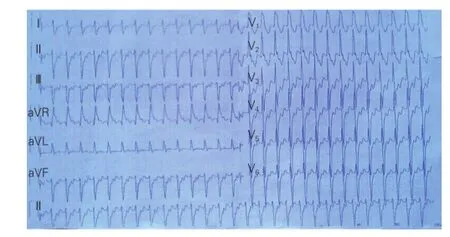

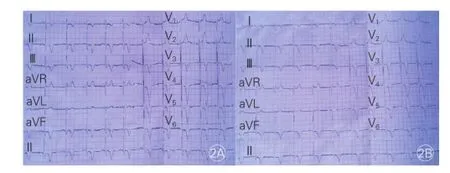

患者男性,25歲,因陣發性心悸5 年,加重10 余天于2014-01-23入我院。否認有頭暈、黑矇、胸痛癥狀。入院前12 天心悸癥狀再次發作,心電圖(圖1)示:心動過速伴完全性右束支傳導阻滯及電軸左偏;外院靜脈給予普羅帕酮、胺碘酮等藥物后心率逐漸減慢,轉為竇性心律。入院當天,心電圖(圖2A)示:竇性心律可見T波改變(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、V3~6導聯倒置,倒置幅度最高達1.6 mV);超聲心動圖示:左心房內徑33 mm,左心室內徑51 mm,左心室射血分數63%,少量心包積液。入院診斷:考慮為左心室特發性室性心動過速(ILVT)。

圖1 患者心悸癥狀發作時心電圖示室性心動過速伴完全性右束支傳導阻滯、電軸左偏及廣泛T波倒置

圖2 患者治療前后心電圖表現

入院后第3 天行心內電生理檢查,術中:心室刺激誘發心動過速,房室分離,證實為左后分支起源室性心動過速(室速),心動過速下標測到最早P電位處放電,即刻終止心動過速,放電過程中體表心電圖變為左后分支傳到阻滯圖形,重復先前誘發條件,均未再誘發心動過速。術后當天復查心電圖(圖2B),T波倒置情況同前,無法用電張力性改變解釋,需除外心肌病變。故行心臟磁共振成像(MRI)檢查,提示:左心室心尖部增厚(11~13 mm),舒張末呈“黑桃尖”樣改變,符合心尖肥厚型心肌病(AHCM)。出院診斷:AHCM合并ILVT。出院后隨訪6個月,患者再無心悸癥狀發作。

2 討論

ILVT常見于20~40歲男性,首次發作多在青少年時,產生機理主要是折返激動所致。心電圖表現為心動過速伴完全性右束支傳導阻滯伴電軸左偏或極度右偏,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ導聯主波可一致向下,或I導聯向上,Ⅱ、Ⅲ導聯向下,胸導聯S波逐漸加深,V1導聯可呈R、rsR’等形態,復律后可見電張性T波,即II、III、aVF、V5、V6導聯T波倒置,持續數小時、數天、數周甚至數月,可自行恢復正常[1]。

AHCM以向心性心尖部心肌肥厚為特征。心電圖表現為各導聯T波倒置>0.1 mV,以V4~5導聯明顯,V4~5導聯負性T波與心尖肥厚程度呈正相關;可以伴胸前導聯及肢體導聯ST段下移。診斷AHCM主要依據超聲心動,心尖部心肌肥厚>13 mm即可診斷該病[2]。超聲心動檢查不能確診者應做心臟MRI,左心室造影時舒張期左心室腔呈“黑桃尖”形是AHCM的特征之一。AHCM患者可以發生室速,但持續單形性室速少見,主要由心尖瘢痕區的折返所致。

該患者室速轉為竇性心律后多次復查心電圖T波倒置幅度較前均未見明顯變化,不支持電張性T波改變,其T波倒置由心肌病所致可能性大。肥厚型心肌病患者的心肌內常存在與室速發作相關的心肌瘢痕或纖維化,該患者射頻消融術后的心臟增強MRI檢查未提示有除射頻消融術所致瘢痕外的其他心肌瘢痕或纖維化,不支持室速發作是由AHCM所致;且該患者的體表心電圖及電生理檢查均提示為左后分支起源的ILVT,消融術后隨訪6個月,患者再無心悸癥狀發作。故該患者的室速與心肌病相互獨立的可能性較大。

[1] 吳祥, 鄭毅雄. 心臟記憶現象與電張調整性T波. 心電學雜志, 1999, 18: 181.

[2] 周立明. 彩色多普勒與其他方法對心尖肥厚型心肌病診斷價值的比較. 中國醫學影像學雜志, 2002, 10: 182-183.

2015-01-07)

(編輯:梅 平)

100037 北京市,中國醫學科學院 北京協和醫學院 國家心血管病中心 阜外心血管病醫院 心律失常診治中心

劉慧慧 住院醫師 碩士 主要研究方向為心血管內科 Email:liuhuihui.qq@163.com 通訊作者:戴研 Email:daiy7516@sina.com

R541.4

A

1000-3614(2015)09-0907-01