偽嗜鉻細胞瘤診斷與治療

曹邦明

綜述

偽嗜鉻細胞瘤診斷與治療

曹邦明

對于嚴重的、有癥狀的發作性高血壓容易被懷疑嗜鉻細胞瘤(PHEO),但確診PHEO者不到2%。偽PHEO是一種特殊類型的發作性高血壓,區別于PHEO及一系列酷似PHEO的臨床狀況,認知治療、心理治療、行為干預,聯合β、α1受體阻滯劑,必要時聯合抗抑郁、抗焦慮藥、結合精心護理有效。無或可疑亞臨床心理障礙的發作性高血壓應引起人們的關注。行為心血管病學在偽PHEO診治中有重要作用。現將偽PHEO臨床特點、診斷及鑒別診斷、發病機制、治療策略予以綜述。

偽嗜鉻細胞瘤; 發作性高血壓;亞臨床心理障礙;行為醫學;行為干預;行為心血管病學

對于嚴重的發作性高血壓,常懷疑分泌兒茶酚胺的腫瘤,嗜鉻細胞瘤(PHEO),然而大多數這種癥狀紊亂患者并不是PHEO,確診為PHEO者不到2%[1],“偽PHEO”亦可稱為“假性PHEO”或“類PHEO”,這一名詞是由Kuchel等[2]1981年提出,用于描述腎上腺功能亢進的高血壓,患者血壓不穩通常由情感誘發,血清共軛兒茶酚胺水平較低。1985年,Kuchel[3]詳細描述了偽PHEO典型病例,嚴重發作及臨床癥狀,而去甲腎上腺素、腎上腺素正常。1996年,Mann[4]報道10例嚴重發作性高血壓,血壓發作性升高前無明顯情緒抑制,其中8例有嚴重精神創傷史,缺少與精神創傷的直接聯系,3例對心理治療或心理藥理學干預迅速而持續有效,揭示發作性高血壓具有心理學起源:抑制而不是被察覺的情感因素。1999年,Mann[5]使用偽嗜鉻細胞瘤描述缺乏兒茶酚胺過度分泌的發作性高血壓。近年有些學者[6-8]將除外PHEO的發作性高血壓統稱為偽PHEO, Sharabi等[6]報道70%的偽PHEO具有PHEO較高特異性和敏感性的三聯癥,即心悸、頭痛、出汗。

1 偽嗜鉻細胞瘤的診斷與鑒別診斷

1.1 偽PHEO的定義與診斷標準

目前尚無統一的標準,廣義的講,臨床懷疑或誤診為PHEO,經檢查排除PHEO的發作性高血壓統稱為偽PHEO;狹義的講,發作性高血壓排除PHEO及類似PHEO的疾患,其發作可能與情感相關,包括焦慮障礙、驚恐障礙;特別嚴重的發作性高血壓,不易解釋的發作性高血壓癥候群,無兒茶酚胺生化指標升高,并非由情緒因素直接誘發,多數具有情緒創傷史或消極的對應方式,區別于驚恐障礙、焦慮障礙、創傷后應激障礙,排除PHEO及類似PHEO的疾患稱為偽PHEO。我們強調第三種定義方式,因為缺少情感誘因,往往被人們忽視。Mann[5]報道1例患者確診前曾就診于39名醫師,多種降壓措施效果不佳。

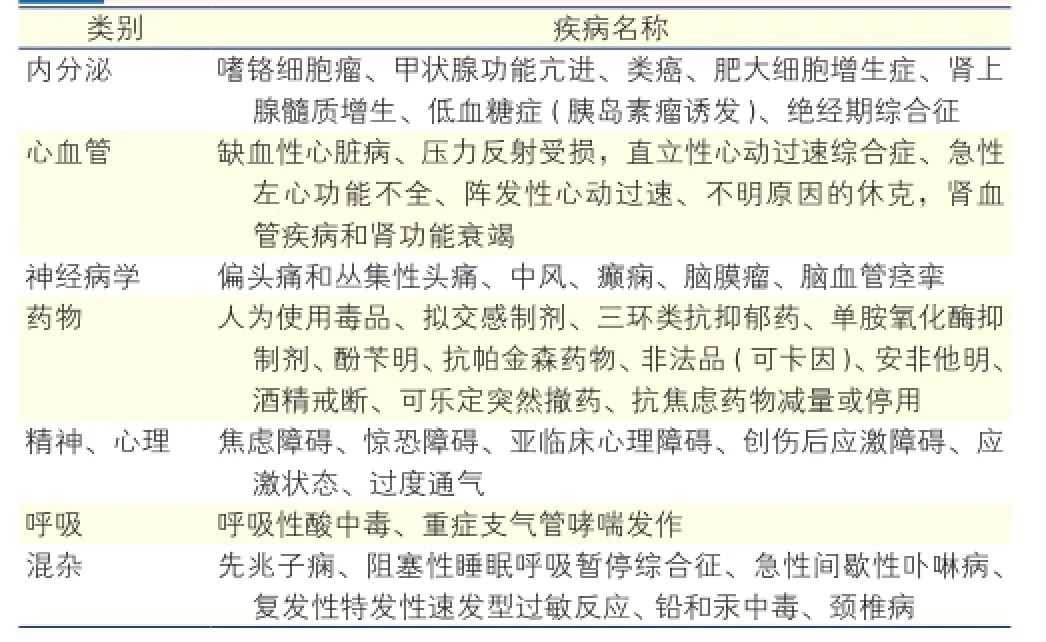

1.2 偽嗜鉻細胞瘤的鑒別診斷

常見酷似PHEO的臨床狀況見表1。

表1 常見的酷似嗜鉻細胞瘤的臨床狀況

PHEO: 是源自外胚層產生兒茶酚胺的腫瘤,世界衛生組織將PHEO定義為起源于腎上腺髓質產生兒茶酚胺的腫瘤,沿交感神經結分布的嗜鉻細胞組織腫瘤則定義為副神經節瘤(異位PHEO,paraganglioma,PGL)。腎上腺外PHEO(祖克坎德爾體除外)缺乏苯基乙醇胺-N-甲基轉移酶激活,無法將去甲腎上腺素轉變為腎上腺素,僅分泌去甲腎上腺素。

定性診斷:(1)血、尿甲氧基腎上腺素(MN)、甲氧基去甲腎上腺素(NMN)測定:兒茶酚胺中間代謝產物甲氧基腎上腺素類物質以“滲漏”形式持續釋放入血,濃度與腫瘤體積密切相關;兒茶酚胺分泌的短期變化對其影響不大;留取標本不受癥狀是否發作的限制;半衰期較長,波動小;不易受藥物及其他因素影響,建議推廣應用[9]。陰性幾乎能有效排除PHEO/PGL,無癥狀的小腫瘤或僅分泌多巴胺者可假陰性。血漿游離MNs和尿MNs升高≥4倍以上,診斷PHEO/PGL的可能幾乎100%,臨床疑診但生化檢查結果處于臨界或灰區者應標準化取樣條件,推薦聯合檢測以提高準確率。(2)血、尿兒茶酚胺及尿3-甲氧基-4-羥基-扁桃酸或高香草酸測定:可能受多種生理、病理及藥物影響,可作為MN、NMN測定的補充。

定位診斷:解剖影像學定位:主要是計算機斷層攝影術(CT)與磁共振(MRI)。MRI優點是敏感性與CT相仿,無電離輻射、造影劑過敏之虞,評價有無血管侵犯,冠狀位顯示交感神經鏈上的PHEO有優勢,全身MRI彌散加權成像有助于探測多發或轉移灶。功能影像學定位:(1)間碘芐胍顯像:對PGL和惡性PHEO敏感性較低。(2)生長抑素受體顯像:奧曲肽顯像對惡性/轉移性病灶的敏感性優于間碘芐胍。(3)正電子發射體層攝影(PET)顯像:對轉移性PHEO,18F-FDAPET優于123/131I-間碘芐胍。

不穩定高血壓:血壓升高具有突然、顯著、反復波動特點的高血壓稱為不穩定高血壓,血壓從正常水平升至不同水平,多數患者并無臨床癥狀,部分患者可有頭疼、眩暈、體虛乏力等癥狀,患者認識到血壓升高與情緒悲傷、緊張狀態、應急反應或壓力明確相關。發作性高血壓患者自稱高血壓癥候群無壓力和情緒悲傷等誘因,這與不穩定高血壓形成鮮明的對照。不穩定高血壓病因不同,普通抗高血壓治療并非都能卓有成效,抗焦慮治療及其他減輕緊張焦慮情緒的策略比單純抗高血壓藥物治療更有成效。

驚恐障礙:癥狀包括心悸,出汗,顫抖或晃動,氣短,窒息感,胸痛,惡心或腹部不適,頭暈或虛弱感,感覺異常,超熱或寒冷,不真實感,對失控或精神失常的恐懼,死亡恐懼;具備四條以上條件提示驚恐障礙。驚恐障礙發作前有厄運感或恐懼感,但在偽PHEO及其少見,或者僅是軀體癥狀,而不是在發作前出現;大部分驚恐障礙血壓升高緩和[20 mm Hg(1 mmHg=0.133 kPa)或以下水平],偽PHEO血壓波動幅度明顯高于驚恐障礙,達40~100 mm Hg或以上[5];頭痛并不是驚恐障礙的癥狀之一,但在PHEO和偽PHEO均較常見[6]。驚恐障礙患者血漿腎上腺素水平正常,與調節去甲腎上腺素釋放的突觸前機制敏感性相關,而偽PHEO血漿腎上腺素水平升高,與對內源性兒茶酚胺的反應增強相關[6]。

創傷后應激障礙: 創傷后應激障礙(PTSD)是指受到異乎尋常的威脅性或災難性、心理創傷后數日至數月,出現強烈而持久的心理和軀體反應,心理反應表現為極度激動、緊張恐懼、煩躁不安、失眠;軀體反應主要為血壓升高、心動過速、心律失常或心絞痛發作,既往創傷史有關,血漿去甲腎上腺素水平升高,但嚴重的血壓升高并不是其特征,患者能明確認識創傷及其影響。

壓力反射受損:高血壓與低血壓交替,血壓大幅波動,可有頸部外傷、手術、接觸放射線史、腫瘤、副神經節瘤、腦干中風、傳入傳感器神經病變。偽PHEO缺少這種血壓交替,心理治療、精神藥理學干預有效,區別于壓力反射受損。

頸椎病: 頸性高血壓是指因頸椎勞損、退行性變、外傷等原因,使頸椎間組織失穩及錯位,產生無菌性炎癥,直接或間接刺激頸交感神經節或椎動脈而引起血管舒縮功能紊亂,腦內缺血,從而導致的中樞性血壓異常。發病時表現為發作性交感神經興奮而引起血壓升高、心率快、頭痛、面色潮紅、出汗等,患者常伴有頸部疼痛、發緊、上肢麻木等癥狀。

腦血管痙攣: 是指頸內動脈或椎-基底動脈系統的動脈硬化斑塊使血管腔狹窄和出現血流渦流,當渦流加速時,刺激血管壁致血管痙攣而出現短暫性腦缺血發作,渦流減速時癥狀消失;蛛網膜下腔出血可引起廣泛的和局灶性腦血管痙攣;腦部手術時對腦的大動脈進行操作時,可見動脈的管徑顯著變細。持續的高血壓、局部損傷或微粒子的刺激下也可引起腦動脈痙攣,導致短暫性腦缺血發作,血壓波動。

2 偽PHEO的發病機制

最早的解釋見于1935年,Page認為是間腦交感和副交感神經中樞興奮所致。Blum等[10]發現偽PHEO尿液中環磷酸腺苷明顯升高,提出腎上腺素能受體活性增高是病因。Hamada等[11]研究偽PHEO Valsalva動作血壓反應明顯高于PHEO、原發性高血壓及血壓正常者,而應用非選擇性β受體阻滯劑或α1受體阻滯劑可以抑制這種升壓反應,提示偽PHEO β、α1受體敏感性增高;PHEO患者Valsalva動作Ⅳ期血壓反應明顯抑制,PHEO被切除后血壓反射恢復正常,原因可能是PHEO持續兒茶酚胺升高導致β、α1受體敏感性降低,因此β、α1受體阻滯劑有助于控制偽PHEO患者癥狀。偽PHEO的起源及交感神經系統激活與心理學因素的相關性往往被忽視,源于癥狀發作主要表現在血液動力學及軀體癥狀的變化,而不是情緒悲傷、驚恐、緊張。大部分患者承認曾受虐待或歷經創傷[4],但自稱心理未受到影響。因此,偽PHEO的心理學起源可能起始于并不被察覺的諸如抑制等防御性的潛意識。許多創傷與災難的幸存者早期經歷嚴重的情緒刺激,后來終于成功抑制了創傷相關的不利情緒,然而這種被抑制的情感并未從潛意識中根除,由此可能導致難以解釋的交感神經系統激活及陣發性血壓升高。情緒抑制有兩種形式:患者具有創傷史,但否認創傷的影響;患者對生活壓力無意識的消極的對應方式[12]。某些患者甚至在愉快的休假和放松狀態突發癥狀[13],使臨床醫師容易忽視創傷史以及生活方式的探究。

3 偽PHEO的治療

利尿劑、血管緊張素轉化酶抑制劑、血管緊張素受體阻滯劑、鈣拮抗劑并不能完全治愈發作性高血壓,發作間期正常的血壓不需降壓藥物,區別于傳統的降壓策略[14,15],不宜應用激進的降壓策略。以下四種措施單獨或聯合應用更有效。

3.1 抗高血壓藥物治療

(1)急性期處理:靜脈應用拉貝洛爾/硝普鈉/硝酸甘油。非嚴重血壓升高者可以口服中樞交感神經阻滯劑如可樂定。(2)預防發作:β、α1受體阻滯劑(如多沙唑嗪、特拉唑嗪)聯合應用。有趣的是α1受體阻滯劑作為PHEO主導用藥,有時聯合應用β受體阻滯劑(依據α1受體阻滯劑導致的心動過速而定);偽PHEO傾向于β受體阻滯劑效果稍好。拉貝洛爾、卡維地洛均提供β、α1受體阻滯,但生物利用度不穩定。中樞性α1受體興奮劑可樂定副作用如疲勞、困倦等限制了其應用。

3.2 精神藥理學干預

發作性高血壓急性期的處理:快效苯二氮卓類,例如阿普唑侖可以迅速終止某些患者的高血壓發作,它可以替代或者與抗高血壓制劑一起應用。預防性措施:推薦應用抗抑郁劑、抗焦慮藥。某些患者否認情感因素的參與,抗抑郁必要時結合抗焦慮藥物。急性期也可以首先嘗試阿普唑侖或可樂定與β、α1受體阻滯劑相結合的策略。

3.3 心理學干預

認知治療,心理學干預。當認識到抑制的情感因素,某些患者癥狀很快減輕或消失。心理治療不應強制進行。一些減輕心理壓力的措施如穩定呼吸、放松呼吸有助于控制病情。

3.4 行為干預,護理干預

患者傾訴情感、甚至某些隱私,醫務人員恪守醫德,為患者保守私密,有助于發現亞臨床心理障礙的患者,當患者認識到情感因素在本病發生發展過程中的作用,癥狀可能很快減輕或消失。

4 行為醫學與偽PHEO

1999年紐約的Rozanski等提出,焦慮、抑郁、某些人格特征、社會孤立和慢性的生活應激事件等5種心理社會因素,通過不良的生活方式和心理行為習慣,激活交感和血小板活性等機理,引起嚴重的心血管事件。心理行為危險因素加重并促發常見的高血壓,高血糖,血脂異常和肥胖等危險因素。1992年維多利亞宣言提出健康四大基石——合理膳食、適量運動、戒煙限酒、心理平衡。2004年INTERHEART研究第一次將“過分緊張”這個心理因素列出,是引起嚴重心臟病的危險因素。“雙心醫學”是心理心臟病學的簡稱,研究心理障礙與心血管疾病之間的互相影響和轉歸,僅涉及了四大健康基石的1/4(心理平衡),建議應用2005年Rozanski等[16]提出的“行為心臟病學”來代替雙心醫學的提法。楊菊賢教授提出生命木桶理論[17],構成生命木桶的八塊生命木板為:環境行為木板、 起居行為木板、 睡眠行為木板、飲水行為木板、膳食行為木板、運動行為木板、煙酒行為木板、心理行為木板,任何一塊生命木板的缺失都會造成生命之水的流失。上述理論不能全面解釋偽PHEO/發作性高血壓,因為發作性高血壓并非由緊張、情緒悲傷、恐懼或恐慌等直接引起,偽PHEO的診治屬于行為醫學的范疇,行為醫學在心血管領域的應用:既行為心血管病學。心理行為危險因素增加心腦血管疾病的風險,廣義的行為心血管病學包括行為心臟病學、高血壓、外周動脈疾病和行為腦血管病學。

5 小結

偽PHEO是一種嚴重的發作性高血壓,不易解釋的發作性高血壓癥候群,無兒茶酚胺生化指標的升高,并非由緊張、情緒悲傷、恐懼或恐慌等情緒因素直接引起,多數具有創傷史或消極的對應方式,區別于PHEO及酷似PHEO的疾患,認知治療、心理治療、行為干預,聯合β、α1受體阻滯劑,抗抑郁藥、抗焦慮藥等精神藥理學治療有效。

[1] Vaclavik J, Stejskal D, Lacnak B, et al. Free plasma metanephrines as a screening test for pheochromocytoma in low-risk patients. J Hypertension, 2007, 25: 1427-1431.

[2] Kuchel O, Buu NT, Hamet P, et al. Essential hypertension with low conjugated catecholamines imitates pheochromocytoma. Hypertension, 1981, 3: 347-355.

[3] Kuchel O. Pseudopheochromocytoma. Hypertension, 1985, 7: 151-158.

[4] Mann SJ. Severe paroxysmal hypertension. An automatic syndrome and its relationship to repressed emotions. Psychosomatics, 1996, 37: 444-450.

[5] Mann SJ. Severe paroxysmal hypertension (pseudopheochromocytoma): understanding the cause and treatment. Arch Intern Med, 1999, 159: 670-674.

[6] Sharabi Y, Goldstein DS, Bentho O, et al. Sympathoadrenal function in patients with paroxymal hypertension: pseudopheochromacytoma. J hypertension, 2007, 25: 2286-2295.

[7] Páll A, Becs G, Erdei A, et al. Pseudopheochromocytoma induced by anxiolytic withdrawal. Eur J Med Res, 2014, 19: 53.

[8] Suh J, Quinn C, Rehwinkel A. Lateralizing sensorimotor deficits in a case of pseudopheochromocytoma. Yale Biol Med. 2014, 4: 569-573.

[9] Barron J. Phaeochromocytoma: diagnostic challenges for biochemical screening and diagnosis. J Clin Pathol, 2010, 63: 669-674.

[10] Blum I, Weinstein R, Sztern M, et al. Adrenergic report hyperactivity a cause for Pseudopheochromocytoma? Medical hypotheses, 1987, 22: 89-96.

[11] Hamada M, Shigematsu Y, Mukai M, et al. Blood pressure response to the valsalva maneuver in pheochromocytoma and pseudopheochromocytoma. Hypertension, 1995, 25: 266-271.

[12] Mann SJ, Severe paroxysmal hypertension(pseudopheochromocytoma). Current hypertension reports, 2008, 10: 12-18.

[13] Hunt J, Lin J. Paroxysmal hypertension in a 48-year-old woman. Kidney International, 2008, 74: 532-535.

[14] 孫寧玲. 《難治性高血壓診斷治療中國專家共識》要點及解讀.中國循環雜志, 2014, 29: 241-243.

[15] 馮晶晶, 王增武, 王馨, 等. 江蘇省社區高血壓規范化管理效果及其影響因素分析. 中國循環雜志, 2014, 29: 352-355.

[16] Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW, et al. Psychosocial risk factors in cardiac practice: The emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll Cardiol, 2005, 45: 637-651.

[17] 楊菊賢, 劉汪生. 生命木桶理論與健康長壽——行為醫學的理論. 心血管康復醫學雜志, 2010, 19: 113-114.

2015-02-01)

(編輯:常文靜)

221005 江蘇省徐州市,江蘇大學附屬徐州醫院 徐州市第三人民醫院 心內科

曹邦明 副主任醫師 碩士 江蘇大學兼職教授 主要研究方向冠心病及高血壓的診斷與治療 Email: hypertension@163.com

R541

A

1000-3614(2015)08-0822-03

10.3969/j.issn.1000-3614.2015.08.027