教師個人實踐知識視點上的教材概念界定①——兼談教材與教學內容的區別

楊仁偉

(上海財經大學浙江學院 浙江金華 321013)

先進理論的缺失,可能導致體育教學改革的倒退現象,是值得關注的重大問題。面對這樣的課題,從理論上探明體育教學各個方面的意義所在,進而引領教學實踐,是保證體育教學的學科地位,促進改革深化的原點所在。因此,利用教師個人實踐知識這個20世紀80年代創出的概念,對教材概念進行梳理的同時,分析教師把握教材和理解教材形成過程中的諸要素,從理論上明確教材的意義,為教學實踐中教師真正把握教材的實質,提高實踐教學水平奠定理論基礎。

1 有關教學內容(學習內容)=教材概念的質疑

“狹義的教材是指根據一定學科的任務,選編和組織具有一定范圍和深度的知識體系。一般以教科書、課本的形式出現。廣義的教材是指教師指導學生學習的一切教學材料。主要包括文字教學材料、視聽教材和計算機教材”[1],就是這種說法的典型代表。并且在具體的教學中,通過“教師→(教學內容→教學素材→教材→教具)→學生”的關系表現出來。

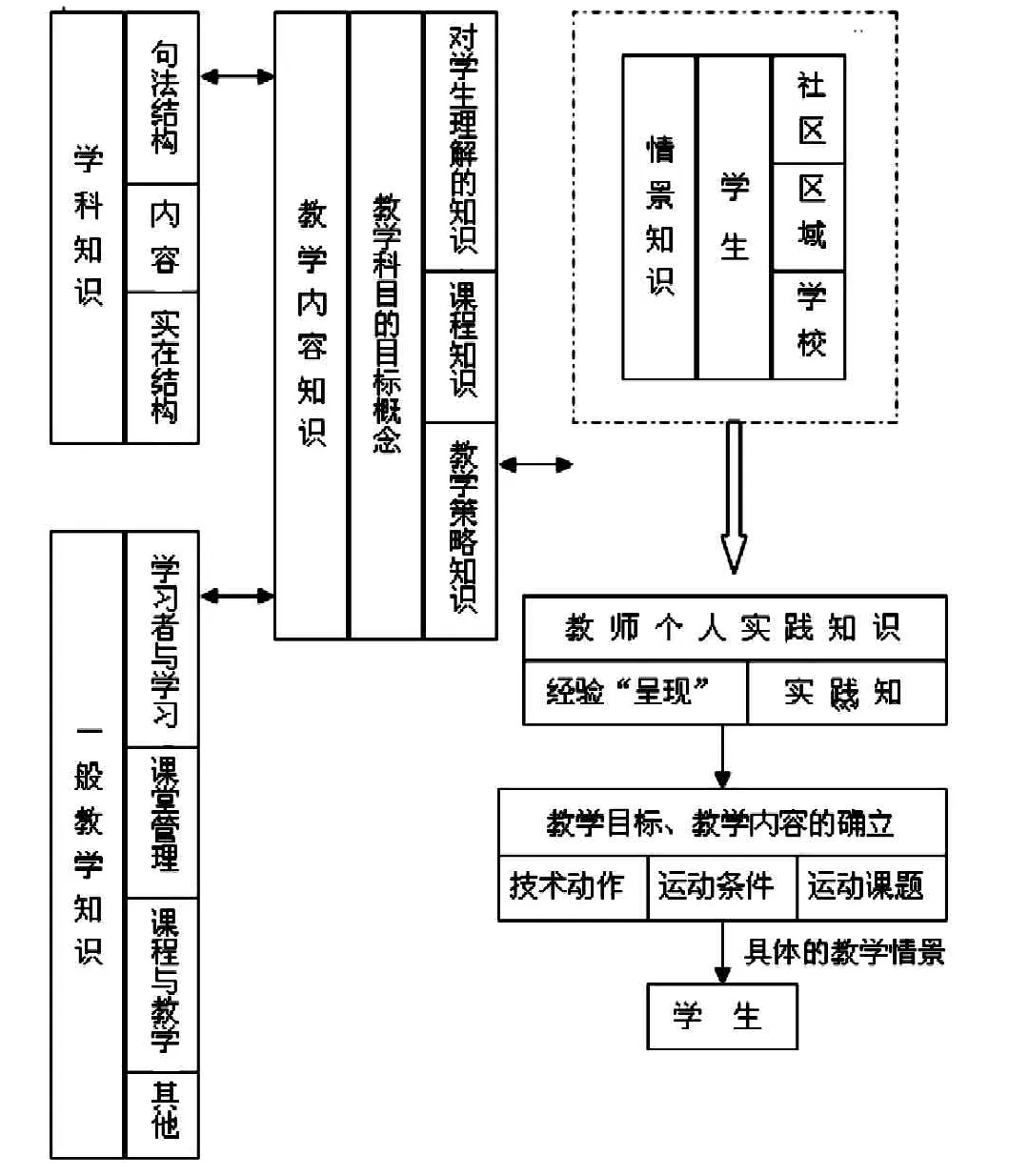

圖1 教師個人實踐知識結構圖

由上述觀點,可以對教材做出以下解釋,其一是行政部門對學校體育學科所使用材料的規定;其二是教師使用的材料規定;其三則是教學場景下的教師、教學內容和教材、學生三者之間的一個關系要素,教材起著連接教師和學生的媒介作用,換句話說,教材有三個含義,就是教材是材料、教材是教科書、教材是教學場景下的媒介。但是隨著教材研究的展開,有學者就學科層面的教材觀展開了批判[2],甚至認為這種教材觀是一種過時的理論[3]。確實,一個不爭的事實就是不管多么好的教科書,如果教師不選用它,是絕對不會作為教學內容和教材出現在課堂上的。這就如同吃自助餐一樣,廚師可以做出幾百上千種美味的菜肴和食品,對于去享用的人來說,卻不可能品嘗所有的美味,只能量力而行,各取所需。從另一個角度講的話,雖然食者選擇的量可以有限,但是選擇的方式和對食品價值的認同卻因人而異。這樣的話,教科書或者材料實際上只是起到了一種材料支撐作用,對于其是否能夠被教師選用,則沒有確定結果。

而把教材看成是教學過程中,連接教師和學生媒體的要素認識,也只是在宏觀角度上對于課程構成的一種分析和解釋,只是提到了教學內容和教材的作用而已。雖然,這種認識可以讓人們清晰的看到課程構成特點,重視教材的作用,但對于教材是什么卻沒有明確的解釋和說明,直接導致了運動技術就是教學內容和教材的混亂。

《體育與健康課程標準》的頒布,為新教材觀的創立提供了可能,特別是目標引領內容教學理念的提出,更為教師加大教學內容和教材自主選擇與利用提供了空間。具體表現為行政部門對體育學科使用教材的硬性規定取消了,出現了由地方和學校按照實際情況來編寫符合教學目標與內容要求的課本教材的可能,強化了課本教材的地方性特點。雖然,這種變化并沒有引起教材概念的根本變化,但是教材與教學內容直接關聯并服務于教學內容的觀點,打開了對教材真意進行探討的直接通道。不能不說這種變化在一定程度上是對固有理論的變革,同時,也重新提起了教材到底是什么?教材要為誰服務這樣一個話題。

另外,從教材加工的角度來說,內容決定教材加工這個問題也引起了部分學者們的注意,比如,在普通高等高校體育教育專業主干課系列教材《體育教學論》中,毛振明教授就提出了運動素材→教材→學習內容這樣的觀點,進而提到運動素材到教材的轉變,是由“國家或地方教育行政部門及專家”進行“選材、分類、加工、編排”而成,而教材到學習內容的轉變是由“體育教研組及體育教師”經過“學習領會、調查、再加工、教學修正”后形成的[4]。雖然這種觀點沒有脫離開行政部門的約束和規定下的計劃教材的模式,也沒有脫離教科書就是教材的說法,但是,從理論上來說,他的這種觀點強調了教科書加工成學習內容的過程,同時也強調了這種加工過程中教師的主動參與作用,這是教材理論的一個進步。雖然在這個過程中有關學習內容或者教學內容還沒有形成清晰的概念,“體育教材化”這樣的提法本身就為進一步明確教材概念提供了一種思路。

體育教材化的觀點,打破了教材是教師向學生傳授知識的載體、媒介或是材料等說法的弱點,突出了教師個人主觀認識的特點,使得空洞的教科書式教材規定成為一種可操作性的教材規定。但是,同作者的“體育教學內容,也經常被看成為體育教材,兩者在本質上沒有實質性的差別,只是‘體育教材’所含有的意義更多一些,它既有教學內容的意思,還有教科書、教具的意思等”[5]的認識,讓我們可以得到“體育教材≥教學內容”的關系式。如果使用“體育教材=教學內容”這個關系式的話,那么素材→教材→學習內容的構造圖就失去了意義。就是說,教材、教學內容和學習內容是同義概念,并且教材的含義大于教學內容,這實質上證明他的教材觀還是教科水平的認識。但體育教材化也就是教材加工概念的提出,使得教師介入教材研究成為可能,也為教材研究的進一步發展提供了前提。

而突破這種教科書式教材觀的是“體育(運動)教材”概念的提出,這種基于經驗性事實基礎上的運動教材的具體內容是“教師對課程內容予以界定的基礎上結合學生狀況所設置的運動場面”[6],并且這種運動場面是由“技術動作”“運動條件”“運動課題”構成的。這樣定義教材后,教師所要教的內容、學生要學的內容及其達成目標和在什么樣條件下進行教學這些問題,在運動場面的三要素下得到了有機的統一,使得教材有了具體的樣式,也就是用什么教的問題得以解決。也就是說,教材概念只有在學校這種特定的時間、設施、教學用品和教科書等時、空間及物質條件得到保證的前提下,教師和學生是以教育者和被教育者為背景的條件下所進行的有關知識、品德、身心發展的交流場所才得以成立的。這樣的話,教師在構思和設計教學時,如果不考慮教師和學生之間的關聯性,不把這種關系通過具體的內容表現出來的話,教材概念是不成立的。這也是國內學者所說的“生成教材”[7]或者“真教材”的概念。由此來看,只有在具體的教學場景下,教師用來向學生傳達的經過教師加工的知識信息才是教材。但這樣論述也留下一些有待思考的問題,那就是教師依據什么去加工“運動技術”、構思“運動課題”和形成“運動條件”。如果僅僅憑借教學目標來確定教材的話,顯然根據并不充分,由此來看,教學內容的解釋就成為不可繞過的課題。

雖然教學內容(或者學習內容)的問題還沒有得到充分的解決,但是“運動教材”概念的成立,為進一步探討教學內容和教材的區別提供了可能性。賈齊教授的“經驗的呈現(指導者方面)與被感知(學習者方面)的同步性,才使得它成為現實意義上的教材”[8]的觀點,為進一步探討什么是教材、什么是教學內容提供了一個很典型的例證。他認為教材本身是一種經驗的表現,由教師把經驗“呈現”出來,由學生去“感知”這種經驗,使得教材的表現形式更為具體化。如果我們認為這種理論是正確的話,那么,教師對經驗的把握在什么前提下,怎么樣把握,把握到什么程度就是一個現實的問題。只有對這些問題辨明之后,才可能在實際的教學情境中去處理好“技術動作”“運動條件”“運動課題”這些教材要素問題。比如對于“節奏”的理解,語文老師強調的可能是朗讀時的音節高低、抑揚頓挫等;音樂老師強調的是旋律中的每一個音符;物理老師強調的是動作速率變化,體育老師強調的是完成某個動作的速度或力量的間歇時間等。在這里我們可以說節奏的教學應該是不同學科的共同的教學內容,但教師采取的手段和方法等卻是截然不同的,盡管不同學科的教師具有各自學科的特點,具有自身的經驗,但,絕不能說這種經驗下的教學場面的構成是相同的,也就是說,不同的教師來表述同樣一個內容的時候會出現差異的,那么,節奏到底是經驗基礎上的內容還是教材問題的質疑就浮現出來。而這種經驗的表現,不僅是在不同教科間成立,在同一教學科目中也成立的。比如兩個同樣是跳高技術經驗豐富的老師,他們可能有同樣的感知,但卻未必能夠有同樣的教學效果。相反,對于跳高感知不同的兩個教師,卻可能產生同樣的教學效果。其原因在于經驗是在多方面多因素下形成的,在教學的全過程中表現出來,不僅僅是一種情境下的“呈現”。

綜上所述,可以看到我國對教材的理解是多種多樣的,有學科層面上的教科書(材料)的理解,也有教學情境層面上的運動場面理解,還有材料加工制作層面上的說明。不可否認的是不管哪一種說法都存在著教學內容和教材(教科層面也罷實踐層面也罷)概念的混淆。本研究認為教科層面上的教材理解只為真正的教學情境下的教材形成提供了一種素材,而真正的教學場面下的教材,除了概念本身以外,還要有教材加工這樣一個程序才可能實現。這樣的話,不僅為教材概念和教學內容區分提供了一種可能,也為進一步研究教學內容和教材研究提供了可能。

2 教師個人實踐知識概念下的教學內容和教材的分解

教師個人實踐知識這個概念是1984年由加拿大學者康內德和柯蘭迪寧研究團隊在美國教育研究會出版的《教學研究手冊》第三冊中有關教師知識的基礎上提出的概念。他們認為傳統意義上的只注重“教師的個性特征(如,溫和、嚴厲、準時)和教/學方法與過程(如,講解、實驗、課堂練習、操練)是對學生學習有重要意義的主要教學領域”的認識是遠遠不能解釋教師知識和教學實踐活動的,而應該注重“教師知道什么以及他們怎樣表達他們的知識對學生的學習是至關重要的”。并提出了個人實踐知識“存在于教師以往的經驗中,存在于教師現時的身心中,存在于未來的計劃和行動中。個人實踐知識貫穿于教師的實踐過程,也即,對任何一位教師來說,個人實踐知識有助于教師重構過去與未來以至于把握現在”[9]這樣的概念。

教師個人實踐知識是通過圖景、實踐原則、個人哲學、隱喻、敘事單元、節律、循環等方式進行研究的,是對教師已有知識的一種評價。而其研究成果的運用卻不是很多,但是“教師是自己課堂上課程建構和執行的主要部分。教師不是某種傳遞規定課程的管道,而是持續建構課程的主動行動者;教師在自己的課程開發中擁有和表達自己的知識”[10],既強調和豐富了杜威的情境概念和經驗概念,也對施瓦納的課程要素概念做出了補充和發展,同時,更提出了教師本身就是課程的一部分的新論點。

教師個人實踐知識概念的提出,為教學情境下的教材成立提供了理論支撐,也就是說“運動技術”“運動課題”“教學條件”這樣的構成樣式由教師過去的經驗、現在的認識和對將要進行的教學實踐的把握過程中實現的。它不同于單純將教科書內容傳授給學生的教材觀,更注重教師教學實踐前的經驗既“實踐知”的內容,同時也強調教學實踐本身的“實踐力”,在教學實踐中,教師對教科書材料進行取舍,考慮每一個學生、充分利用教學條件、對運動技術價值的再解釋,甚至可以在課堂上臨時構建教材等都是教師本身對教學內容明確后的教材構成的表現。正是因為這種教師個人實踐知識的存在,才使得教學內容和教材的加工與方法選擇具有了多樣性特點。

從教師既是課程構建的主動行動者又在課程開發中擁有和表達自己的知識的觀點出發的話,我們就有理由承認教材是教學情境下的教師個人實踐知識的一個環節。那么,這種特性是如何表現出來的呢?圖1是本文作者對Grossman[11]揭示的教師知識構成圖的第三層次進一步解讀后,在教師個人實踐知識觀點下,對教材的解釋。就是說,雖然Grossman意識到第二層次的具體表現是第三層次的教學實踐,并提出了教學情景問題,但他所說的情景知識還是未分化的課堂綜合知識,包括了課堂教學的全部問題,對于微觀層面上的內容及其教材并未說明。

如果說圖1中的第一層次和第二層次的教師知識是體系化知識的話,第一層次的教師知識就是學科門類(比如體育學)層面上的一般學科知識群以及運用這些知識時的一般性操作知識,是一種廣泛而通用的邏輯構成關系層次的知識;而第二層次則是第一層次知識的具體內容的落實,即課程內容體系(比如田徑課程的內容)、受益對象及其教學策略等知識體系。這種知識體系只是宏觀層面上的把握,并不是教師自身能力全部能夠掌控的知識體系,是行政部門規定的或是“給教師的必備知識”,這些知識基本上與學生沒有關聯,與教學條件沒有關聯,更與課題設定無關,也就是說,在課程實施之前,它只給教師方向性的內容和可參考的材料。只有第三個層次的教學情景形成前,教師才可能依據自己的經驗從多種相同或者相近的材料中選出一種,亦即從多種教科書中選出一種作為上課的教科書時,具體的教學內容和教材才在教師個人實踐知識上得到顯現。

從教師個人實踐知識的視點來看,教師本身的職能在轉化,教師不是知識的傳聲筒,而是課堂上課程建構和主要執行者,教師對教學目標、教學內容、教材的理解是課堂課程建構的重中之重。雖然本研究沒有對教學內容給出明確定義,但對教學內容和教材有效地進行了剝離,認為教學內容與教材并不是同一概念。

3 教材概念的含義及案例分析

對體育內容=教材的批判,明確了教學內容是教材上位概念的同時,也明確了教材是教師主動參與課程構建時,將教學內容具體化的實踐知的過程這樣一個觀點。《體育與健康課程標準》所提示的教學目標引領內容的觀點實際上反映了這樣的思想,只是這種思想還未得到充分的認識而已。既有的選編素材為教科書,教科書本身就是教材等觀點,除了對教材構成具有一定的信息支撐作用以外,其在教學實踐中的意義并未得到證明。“運動(體育)教材”概念的提出雖然開拓了教材理論研究的領域,特別是“運動場面”的設置問題,從靜態的要素設定方面豐富了教材研究的內容。但是,教學的成功與否,與教學材料、教師個人實踐知識、學生和教學條件是密切關聯的,也與教師本身的方法和手段分不開的,更與是否完成教學內容和達成教學目的有關。特別是教材一定要在教學實踐中體現,要為教學內容和教學目的服務的規定,表明了教材具有媒體和手段特征的同時,也表明了其是教和學的對象這樣的特征。基于這樣的認識,教材可以定義為“是教師在構想和進行課程實踐時,教師個人實踐知識的表現,是學習者掌握教學內容的一種手段,也是教師教和學生學的直接對象”。

這樣的教材定義具有幾方面的積極作用,其一,從教師“實踐知”和“實踐力”的視點上,打破教材就是傳授的知識的認識,強調教材是教師認知的一部分,具有個人主觀性特點。其二,從教材研究的視點上,可以將其分為“素材研究”“學科內容研究”“教材構成研究”[12]等領域,避免素材、教科書、教材概念的混亂,其中心點是“教材構成”。其三,從體育學科構成的特點上,可以將“教材價值”“教材說明”[13]等解釋為選擇教學內容的前提。其四,作為一種教學手段,它更容易與教學方法關聯起來,使得教學效果得到體現,并且由于其服務于教學內容和教學目的,這種規定也為評價教材是否有效提供了標準。

教材研究也與教學實踐有著密切的關聯,是教師的實踐知與實踐力結合的具體表現,教師的個人實踐知在教材的形成過程起著至關重要的作用。因此,具體教學實踐中的教材理解,不應僅僅局限于靜態的“教學條件”“運動技術”“運動課題”的構想,更應該是明確教學內容前提下,把教材看作是教師個人“實踐知”在教學構想中的表現,是教學內容的具體化,也是教學的手段和對象。這樣的把握,才可能使得體育課堂教學充滿生機。

4 結語

《體育與健康課程標準》的頒布,特別是有關目標引領內容理念的的提出,是體育教學內容和教材深化研究不可回避的課題,我國現有的教材=教學內容的觀點已經明顯的不適宜改革的需要了。而教師個人實踐知識理論的提出,特別是教師既是課程構建者又是執行者的新思想,引導我們提出實踐知和實踐力的新觀點,并有效地區分出教學內容和教材的不同,并在此基礎上提出教材是教師個人實踐知識在教學實踐情境下,所采用的手段,是教師教授與學生學習的對象的觀點,這種觀點在中日兩國教材案例分析中得到證明。如果這種思想能夠得以運用的話,不僅會使《體育與健康課程標準》得到真正全面的落實,也會為我國體育理論與實踐的結合,打開一條切實有效的通路。

[1]龔正偉.體育教學論[M].北京:北京體育大學出版社,2004:196.

[2]劉繼和.“教材”概念的解析及其重建[J].全球教育展望,2005(2):49.

[3]馬衛東,王世偉.教材概念的辨析[J].太原教育學院學報,2003(6):38.

[4]毛振明.體育教學論[M].北京:高等教育出版社,2005:210.

[5]毛振明.體育教學論[M].北京:高等教育出版社,2005:174.

[6]賈齊.“體育(運動)教材”概念初探[J].體育與科學,2006(6):94.

[7]鐘啟泉.教材概念與教學創新[J].教育研究,2010,5(1):8.

[8]賈齊.關于體育課程若干基本概念之指稱對象的考察[J].體育與科學,2010(6):90.

[9]F邁克爾康內利,D柯蘭迪寧,何敏芳.專業場景知識中的教師個人實踐知識[J].華東師范大學學報:教育科學版,1996(2):5-16.

[10]吉恩·克蘭迪寧.知識與課程開發:教師教育的新圖景[J],教育研究,2009(4):50.

[11]Grossman,L.P,The Making of a Teacher;Teacher Knowledge and Teacher Education[M].New York:Teacher Collage press,1990:5.

[12]竹田清彥,高橋健夫,岡出美則.體育科教育學の探究――體育授業づくりの基礎理論[M].大修館書店,1997:244.

[13]巖田靖.體育科教育における「教材解釈」と「教材構成」の関係把握についての検討[J].宮崎大學教育學部紀要?教育科學,1996(80):113-127.