農產品物流中心為主導的供應鏈優勢分析——以南通市為例

浦玲玲 (南通科技職業學院,江蘇 南通226007)

PU Ling-ling (Nantong Technology College, Nantong 226007, China)

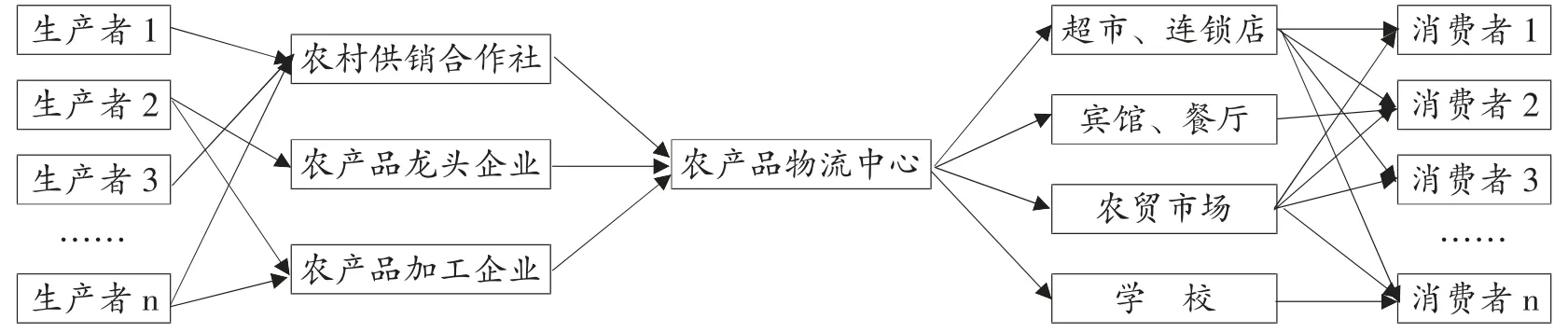

我國農業基本上仍沿襲傳統的“大產業、小行業”的生產方式,一般農業生產規模普遍較小、勞動生產率低下。為了實現傳統農業向現代農業轉變,必須重新構建農業產業鏈,建立服務市場經濟要求的農產品供應鏈運作新模式。構建一個高效率的農產品供應鏈必將促進農業產業化一體化經營,實現農業現代化,從而解決農業現代化嚴重滯后于工業化、城鎮化的問題。本文提出構建以農產品物流中心為主導的農產品供應鏈新模式(見圖1),可對當地農業產業一體化發展作出一定貢獻。

圖1 以農產品物流中心為主導的供應鏈模式

1 農產品物流中心為主導的供應鏈主要優勢分析

1.1 物流設施齊全、規模效應明顯。農產品物流中心的選址一般都會選擇交通便利、四通八達的交通樞紐,為其大運量的物流打下了良好的基礎。其次,物流中心內配備了完善的保管設施、冷藏冷凍設備、配送設施等,有利于農產品物流相關業務的開展。物流中心內專業的檢測設備保證了農產品質量,嚴把農產品質量關。農產品物流中心一般會選擇和大型農業企業、基地或者合作組織合作,這樣的規模效應將有效促進這些大型企業的發展,逐步取代傳統的小規模分散生產方式。同時,這樣的規模效益還有利于吸引全國各地的特色農產品進入了本地市場,為當地消費者提供更多更好的選擇。

1.2 專業化程度高、資源整合能力強。現代農產品物流中心采用專業物流技術和設備,發展農產品冷鏈物流及農產品流通加工,提高農產品流通經濟效益。同時,能有效整合多方資源,將農產品生產者、供應者、銷售者、消費者有效集成,進行統一的計劃、協調和有效控制。因此,農產品物流中心不僅通過供應鏈管理改善了自身服務,提升了產品品質,主要為眾多的農業企業搭建了良好的合作、交流的平臺。

1.3 減少流通環節,降低了成本。農產品存在不易保管、水分流失等問題,因此農產品易損耗的特性導致農產品物流流通成本高、效率低。發達國家的果蔬采摘后損失率為5%,而我國目前的損失率為20%~40%。因此,構建農產品物流中心為主導的供應鏈,有利于減少中間流通環節,縮短流通渠道,加快農產品流通。傳統的市場經營模式下,農產品從生產者出發,經過產地批發市場、運輸商、銷地批發市場、農貿市場等多個中間環節,才能最終達到消費者,流通成本居高不下,甚至還有“物流的最后一公里”之說。物流中心將產地產品直接運送到消費地,通過這種模式一部分讓利給農戶,一部分讓利給市民,價格都比傳統農貿市場低,較好地解決了“賣賤買貴”的問題。

1.4 完善的管理信息系統,加強信息溝通。農產品物流中心建立統一的管理信息系統,將農產品供應鏈上各主體準確、及時上傳各項農產品物流數據;科學收集、處理和發布農產品信息;及時提供詳細的農產品供求與庫存信息,以實現供應者和需求者的資源共享;可幫助農產品生產者實時跟蹤市場需求變化,做好生產計劃,避免農產品生產的盲目性。

隨著電子商務化進程的加快,以網上訂單的方式進行生產商、供應商、零售商、消費者的對接。這樣的營銷模式必將擴大銷售渠道,同時降低交易成本,實現農產品的及時、準確配送,以提高物流效率和服務水平。

2 南通市發展農產品物流中心為主導的供應鏈優勢分析

2.1 經濟發展迅速,市場需求增長。江蘇南通地處我國黃海南部,長江入海口北岸,南與蘇州、上海兩市隔江相望,素有“據江海之會、扼南北之喉”之稱,是中國首批對外開放的14 個沿海城市之一。經濟發展迅速,2013 年南通市實現GDP 總量5 038.9 億元,人均GDP 達到69 050 元,排全省13 個地級市第4 位。2013 年南通城鎮居民人均可支配收入達到31 059 元,全市農村居民人均純收入14 754 元,居民對優質農副產品的需求量逐步增加,同時對購物環境、食品質量、安全衛生等方面的要求越來越高,這意味著南通市發展農產品物流中心為主導的供應鏈的經濟基礎已經具備。

2.2 以農產品物流中心為主導的供應鏈模式初具規模。2012 年3 月18 日,南通市重要的民生工程——南通農副產品物流中心正式營業。南通農副產品物流中心規劃總占地面積1 066 畝,預算總投資47 億元,預計年交易額100 億元,是南通及長三角地區現代化、綜合性的特大型農產品批發市場。它立足南通,輻射蘇中蘇北,服務于長三角、華東地區,連接全國,突破傳統的農商交易模式,提供批發交易、物流配送、冷凍、倉儲、展示展銷、電子商務、信息發布、進出口代理等全方位服務。它薈萃八方農產,匯集四海農商,發展定位為華東地區規模最大、交易種類最全、科技信息含量最高、物流成本最低、輻射最廣的農產品物流園區之一。

自農副產品物流中心開業后,原來市區7 家農副產品批發市場陸續進行資源整合,拆遷關閉。南通農副產品物流中心借助它的區位優勢、規模優勢、專業優勢,逐步主導著南通市農產品供應鏈,不僅關注著南通消費者的消費需求,同時也要保證上游合作企業穩定、高效運作。與海安縣建立農產品產銷對接關系,幫助農民減少農產品流通環節,提高農產品流通效率。自2014 年開始,物流中心開始開設農產品直營店、進行統一配送,這些創新舉措獲得“全國批發市場行業最具創新力市場”稱號。農副產品物流中心作為南通市最大的“菜籃子”工程,通過加快基礎工程建設、逐步完善市場流通設施、推進發展方式轉變、創新調控保障機制,提升通農物流品牌,使南通農副產品物流中心步入生產穩定發展、產銷銜接順暢、質量安全可靠、市場波動可控、農民穩定增收、市民得到實惠的可持續發展軌道。

2.3 “通農好太太”農產品連鎖直營初具品牌效應。圍繞“完善鏈條,減少環節,創新模式,促進產銷銜接”的目標,農副產品物流中心已在市區開設了14 家“通農好太太”直營店,銷售蔬菜、水果、肉制品、調味品等9 類400 多個品種。市民基本能一站式購滿“菜籃子”。直營店平均菜價比農貿市場低10%~20%,個別品種甚至低40%以上。同時農副產品物流中心投入300 萬元建設農產品檢驗檢測中心,對進入通農物流農產品實行逢進必檢,建立農產品溯源可追溯體系,加大檢測力度,提高檢測頻率,確保食品安全。這樣直營店的直銷產品質量是有保障的,同時一部分讓利給種植戶,一部分讓利給市民,較好地解決了“賣賤買貴”的問題。據悉2016 年底前,南通農副產品物流中心將在崇川區開設約100 家農產品社區店,這樣就會逐步形成布局合理、流通環節少、成本低、現代化水平高的農產品零售體系,直接化解市民買菜“最后一公里”問題。

2.4 農副產品交易電子商務平臺試運營初具成果。為了建設有南通特色的農副產品電商平臺,農副產品物流中心于2014 年3 月與中國電信南通分公司簽訂合作協議,建設通農物流自有電子商務平臺,力爭打造屬于南通人自己的“菜籃子”購物網站。電子商務網站自8 月8 日試運營以來,已成功交易10筆。商城網站的知名度在廣大市民中逐步提高。網站商品均采用專車配送、貨到付款的交易方式。南通農副產品物流中心采用“實體店+網上營銷”戰略,擴展了營銷渠道,利用信息平臺,以網絡為媒介,為網上購物消費群體提供便捷。今后隨著電子商務網站的功能模塊的進一步開發和完善,可以通過對信息流的促進,帶動物流和資金流的聯動,實現農產品及時、準確配送。

2.5 政府重視,多項政策推動農產品物流的發展。南通市制定了《南通市現代物流業“十二五”發展規劃》,在規劃中提出積極扶持重點物流項目。“十二五”期間,市區重點推進南通農副產品物流中心、順豐速運南通航空樞紐中心,南通交運物流中心等項目,這些項目投資都在億元以上。因此政府提出了七條具體發展措施,出臺并完善扶持物流業發展的土地、融資、稅收、規費減免等一系列的優惠政策,營造良好的政務環境。同時加大資金扶持力度,優化外部發展環境。市委相關領導也多次視察通農物流“菜籃子”工程建設情況,多次肯定了通農物流這兩年的發展,并鼓勵要繼續加大招商力度,豐富農副產品交易品種,加快電子商務的發展,特別是要認真研究物流與農產品批發業務之間的相互促進、依存關系,努力建成一流的名副其實的現代化農產品物流中心。

3 結束語

雖然南通市以南通農副產品物流中心為主導的供應鏈模式初具規模,但是距離先進的供應鏈管理模式還存在很多問題,今后課題組成員將繼續深入調研南通農副產品物流中心及南通市農產品主要生產基地及大型流通基地,對南通市農產品供應鏈模式現狀做具體詳細分析,針對問題提出具體的解決對策。

[1] 李亞麗. 美國、日本農產品供應鏈管理模式及經驗借鑒[J]. 江蘇農業科學,2014(7):440-442.

[2] 梁穎怡. 對我國農產品物流體系構筑的思考[J]. 現代商業,2014(19):62-63.

[3] 孫梅,等. 以大型物流中心為主導的生鮮農產品供應鏈的構建——南京眾彩物流“e 鮮美”項目的啟示[J]. 江蘇農業科學,2014(2):366-368.

[4] 韋聞佳,楊慶先. 發達國家農產品供應鏈運作分析[J]. 世界農業,2013(12):101-104.