淺析自然遺產的經濟開發與刑法保護

李亞平,劉文燕

(東北林業大學文法學院,哈爾濱150080)

淺析自然遺產的經濟開發與刑法保護

李亞平,劉文燕

(東北林業大學文法學院,哈爾濱150080)

我國經濟的飛速增長,帶來的是數不盡的環境破壞。世界自然遺產的出現,是人類對美好環境給予保護的意識開端。而我國截至目前已有的自然遺產,縱使珍貴稀有、縱使美不勝收,卻依然無法擺脫與經濟利益的關系。到底是經濟發展重要,還是自然遺產的保護更為迫切。完善我國刑事立法,保護遺產地的生態環境,合理的經濟開發,才能實現自然遺產的可持續發展。

自然遺產;經濟開發;刑法保護

一、自然遺產概述

提起九寨溝、黃山、泰山等地,可能無人不知無人不曉。但人們卻只知曉其為旅游地的屬性,方不知其是我國的世界自然遺產,更不能得知其所具有的重要性及珍稀性。即使在旅游地的門廊上寫上世界自然遺產地,游人也只是一覽而過不得其名。

(一)自然遺產的概念

《保護世界文化與自然遺產公約》中對“自然遺產”的定義為:從審美或科學角度看具有突出的普遍價值的由物質和生物結構或這類結構群組成的自然面貌;從科學或保護角度看具有突出的普遍價值的地質和自然地理結構以及明確劃為受威脅的動物和植物生境區;從科學、保護或自然美角度看具有突出的普遍價值的天然名勝或明確劃分的自然區域。縱然聯合國教科文組織對自然遺產進行了如此詳細明了的概念解釋,而筆者認為,自然遺產應為稀有、壯闊、美不勝收、讓人流連忘返、滌蕩心靈、遺忘自我的一類無法用言語來形容的絕世美景,并且是不能修復、不可再生的現世珍饈。

(二)我國自然遺產的分布

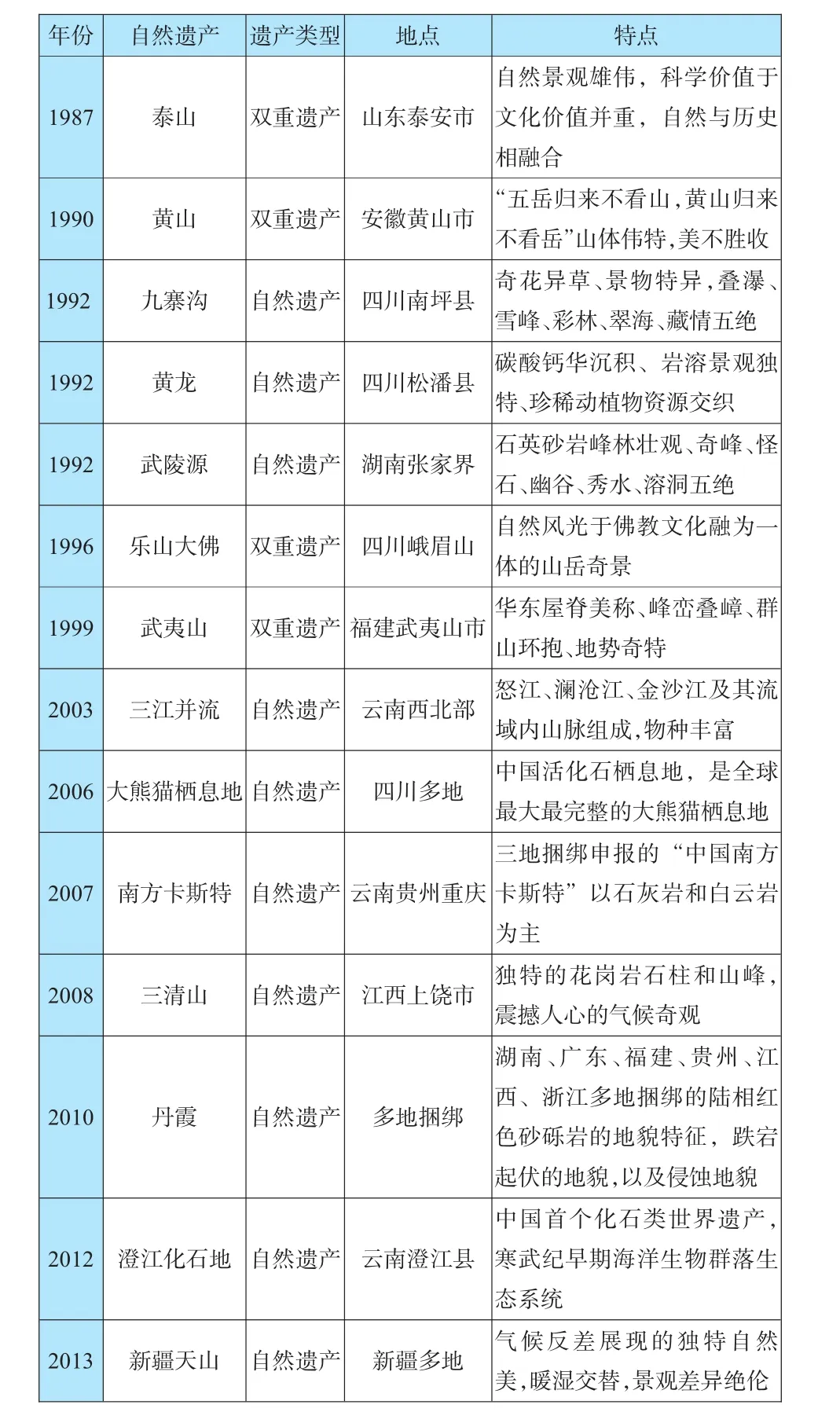

截至2013年7月,我國世界遺產增至44處,和西班牙并列第二,僅少于意大利的46處。新疆天山的列入也使得我國的自然遺產數達到10處。(表1)

表1中國世界自然遺產匯總Tab.1 Summary of the World Natural Heritage in China

(三)自然遺產的特征

自然遺產作為特殊的存在具有很不同于其他自然資源的特征。首先,具有世界性及生態價值普遍性。自然遺產作為經過聯合國教科文組織審核通過的世界遺產擁有著獨一無二的地位,是受全世界承認的珍稀資源,同時又是具有最多最全生物種類的動植物棲息地之一。其次,具有不可再生性。自然遺產的評判標準相當嚴格,便是因為自然遺產一旦毀壞用任何手段都難以恢復的性質,嚴重的后果會使任何一類生境資源遭到永久性的毀滅。第三,自然遺產具有真實性及完整性,自然遺產作為珍貴的自然資源必須具有真實的地景地貌,杜絕任何外物干擾。而其存在是的整體資源必須是完整的,是體現對遺產進行保護而加大延伸的必要性。最后,自然遺產具有唯一性和可利用性。因為每一個被評為世界自然遺產的遺產都不是完全相同的,都是具有其不可遮掩的獨特光芒,是不可復制、不可模仿的。而由于自然遺產的特殊觀賞性質,旅游開發也成為自然遺產的可利用性。人們通過近距離接觸自然遺產,了解其呈現的美好,享受自然遺產的天然魅力。但開發利用必須與保護相協調,在不侵害自然遺產的情況下,適度開發將有利于公民同自然遺產和睦相處。

二、我國世界自然遺產地的現狀

(一)自然遺產地法律保護現狀

我國雖然沒有專門的自然遺產保護法,但保護自然遺產相關的法律法規已有很多。如《刑法》《環境保護法》《自然保護區條例》以及各遺產地的法律條例等等。其中《刑法》是主要規制自然遺產犯罪問題的重要法律,而《自然保護區條例》等則是以行政手段來保障自然遺產的權益,同時各個當地的條例規章則是根據每個自然遺產的特質特性而單獨制定的,具有一定的專門性。但目前,因覬覦自然遺產的巨大經濟利益,而導致犯罪問題頻發。而我國目前的刑法主要是依靠破壞環境資源保護罪來作為處理自然遺產犯罪問題的法律依據,略顯不足。同時,因對該類犯罪多是依靠行政法來解決,懲罰不嚴導致違法分子膽大妄為,危害自然遺產的行為叢生。

(二)自然遺產地旅游經濟發展現狀

我國的自然遺產大部分與自然保護區、風景名勝區相重合,甚至還有國家級地質公園、國家級文化保護單位等。。而通過旅游的形式對宣傳和保護自然遺產有一定的良性作用。也因旅游業的興起,帶動了當地的經濟發展,提高了當地居民的生活收入。丹霞山僅在2009年的游客人數達到200萬人次,旅游經濟收入達到35000萬元。截至2010年末人數更是突破300萬,旅游經濟達61000萬。而在2014年的旅游收入更高達155700萬。黃山在2011年的旅游接待人次達3040萬人次,旅游總收入多達2500000萬。逐可見旅游業隨自然遺產的盛名而水漲船高。現以對武陵源風景區2014年上半年經濟收入統計為例。(表2)

表2 2014年1-6月武陵源風景區經濟收入匯總Tab.2

通過表2可以看出武陵源景區的旅游收入為當地的重要經濟來源,游人的數量增多決定了旅游收入的提高。在2014年的上半年,全區已接待游人591.23萬人次,同比增長13.6%。這巨大的游人數量,的確會為當地的政府和居民帶來豐厚的經濟收入,但可想而知,我們珍貴的自然遺產卻在承載著何等龐大的外物侵擾。

三、我國世界自然遺產開發問題

自由化的投資模式完全忽視對自然遺產本身的生態保護,過度的開發遺產地資源、增設現代化各類設施,極大程度的滿足了社會需要,卻無視自然遺產本身對生存的呼喚。通過對自然遺產地的調查顯示,自然遺產受到侵害的原因主要有以下幾點:當地居民以及區外非法人員的捕獵、捕撈,嚴重影響遺產地內的物種生存,影響遺產地生物多樣性;當地居民沿襲保護前的生活,肆意放牧、砍伐森林以及農業生產,及其惡劣的改變了植物的生長棲息地環境;自然起火或原住民無惡意引火導致的遺產地火災,一旦發展起來,威脅整個遺產地的存在;還有其他采礦、外來物種、自然威脅等等的一系列犯罪問題影響著自然遺產的生態平衡。除了上述違法行為及自然因素以外,旅游業作為一種看似良性產業的發展,卻著實對自然遺產帶來了不小的侵害。而因旅游而興起的各類經濟建設也是影響自然遺產保護的一個罪魁禍首。當然,保護經費的不足也是導致保護自然遺產的呼聲高,見效卻不明顯的一個主要原因。這些問題因沒有明確的法律規定,則逃脫了刑法的制裁,卻仍是造成自然遺產損害的重大原因。

(一)旅游業過度涉足自然遺產地

每當“五一”、“十一”類的黃金周來臨,最為忙碌的就是景區和游人了,而如今人們的經濟收入大有提升,就連元旦這小長假也未能止住他們游玩的腳步。九寨溝風景區每日環境容量是6000人,而每日進溝參觀人數高達2萬余人。黃山每日可接待游客的上限是1.4萬人,每日進山的人數都超過2.5萬人。游客的數量本與當地的經濟發展成正比,而利益的驅使,導致遺產地周邊的各類產業增多,正是因為過度的旅游開發,導致自然遺產地的犯罪問題頻出。在遺產地周邊建設城市化生活基地、各類工業發展強烈威脅遺產地的原始生存狀態;橫穿遺產地或在遺產地附近的水利工程建設直接影響到遺產地內的水生態環境,造成致命的原生態破壞。過多的游人,早已導致景區的承載能力飽和。頻繁的人為干預導致遺產地景觀退化、水質污染、森林銳減、動植物棲息地受損、空氣污染加重。

(二)景區經營權轉讓

自然遺產的投資主體是各個地方政府,由于資金來源狹窄,導致無法充分利用自然遺產并且沒有充足資金對遺產進行保護。遺產當地的管理部門因為沒有利益掛鉤,所以在保護遺產上缺乏工作動力,并且國家對遺產地的投資較少,但自然遺產地景區對資金的需求較高,入不敷出的情況下導致保護遺產的工作心有余而力不足。就是這種落后的保護機衍生出如今頻現的了景區經營權轉讓機制。經營權的轉讓在短時間帶來的巨額資金,用經濟利益來刺激自然遺產景區的管理,不能說是個良好的理念。但因參與經營權轉讓的企業的根本目的是通過利用自然遺產而獲取經濟利益,并非是對自然遺產的保護。所以其在從事旅游業開發上,以高收益為基準過度的涉足遺產地周邊環境,大肆興建營利性設施,以犧牲遺產地資源和生態環境為代價謀取高額經濟效益。同時,國家在進行經營權轉讓時,未考慮轉讓期滿后遺產地生態現狀評估,則有些企業在臨近期滿前不顧遺產地生態周期,盲目追求經濟效益而過度經營,最終無視了自然遺產的利益。

(三)職務犯罪橫生

自然遺產的保護是一項巨大的工程,國家乃至國際都對自然遺產寄予厚望。然而,即使各界的持續關注,仍然不能避免自然遺產地的犯罪問題發生。其中一個重要原因就是遺產地管理人員的玩忽職守、濫用職權。因自然遺產的管理主體散亂,導致地方管理人員權利過重。遺產地違法建筑的越權審批、收受企業賄賂、以罰代刑等違法行為層出不窮。福建省一系列破壞自然遺產類犯罪的案件中,職務犯罪占總體犯罪的20%多。多數的職務犯罪是由于公職人員在工作以及監管中的失職,經濟的刺激下已經使其無視了自身的保護職責。

四、如何協調自然遺產的法律保護與經濟開發

(一)建立公眾參與制度

我國自然遺產多是同景區相連并與旅游業掛鉤。然而,游客們只是單純去自然遺產地游玩,并無保護自然遺產之心。因此,建立公眾參與制度,增加國人環保意識,提倡自然遺產保護思想,將公民利益與自然遺產權益放在一起。通過宣傳自然遺產的價值,激發公眾參與的興致,以遺產主人的身份切身體驗保護遺產之心。同時,政府公開自然遺產環境信息,保障公民知情權,嚴厲打擊破壞自然遺產的違法犯罪行為。

(二)完善自然遺產管理權

由于自然遺產的多頭管理,導致遺產管理主體混亂、政策貫徹不利。因此,明確自然遺產的管理主體,建立自然遺產管理部門,可從國土部、林業部、環保部等相關部門的原優秀工作人員進行調配,并公開招聘自然遺產保護的相關專業人員,對各個遺產地的直接管理人員選擇非本地人聘用制,明確該部門各人職責,統一有序管理自然遺產的保護工作,實現管理權一體化。同時,可設立公開中標經營模式,可規定達到一定環保水平的合法企業可承包經營,但要受自然遺產保護部門的監測審查,獲得的轉讓費用以保護自然遺產,同時還可在合法范圍內杜絕企業的違法行為。

(三)加強刑事立法保護手段

自然遺產犯罪問題多是在經濟的刺激下發生的,因此靈活運用刑法來保護自然遺產是勢在必行的。通過在刑法中增設自然遺產相關犯罪罪名、提高對自然遺產類犯罪的量刑、增加處罰方式、加重對經濟犯的罰金處罰等等來保障我國的自然遺產。以強有力的嚴苛手段來杜絕該種經濟犯罪,使自然遺產的開發不再是破壞,使自然遺產的保護不再形同虛設,最終通過刑法來實現良性開發與有序保護的目的。

最后,自然遺產的保護不僅是依靠每一個公民,更是需要法律的支持。充分利用法律武器保護自然遺產,嚴格懲處任何侵害自然遺產的犯罪問題,平衡遺產地的開發與保護,既實現了遺產當地的經濟富足,又能完善自然遺產的生態環境,實現人與環境的共同發展。

[1]吳 健,劉 昊.中國自然保護區空間分布的經濟分析[J].自然資源學報,2012,27(12)∶2091.

[2]王青瑤,馬永雙.自然遺產保護和開發中的社區參與機制研究[J].江西理工大學學報,2014,35(2)∶25.

[3]郭玉軍,馬明飛.論國際投資爭端解決中的自然遺產保護[J].時代法學,2010,8(1)∶88.

[4]周年興,等.世界自然遺產地面臨的威脅及中國的保護對策[J].自然資源學報,2008,23(1)∶26-28.

[5]祁建平,等.試論我國的自然遺產保護法律規范系統[J].國家行政學院學報,2012(1).

[責任編輯:蘭欣卉]

F124.5

A

1005-913X(2015)05-0119-02

2015-03-18

李亞平(1989-),女,黑龍江牡丹江人,碩士研究生,研究方向:環境與資源保護法學;劉文燕(1963-),女,哈爾濱人,教授,博士,研究方向:環境資源與保護法學。