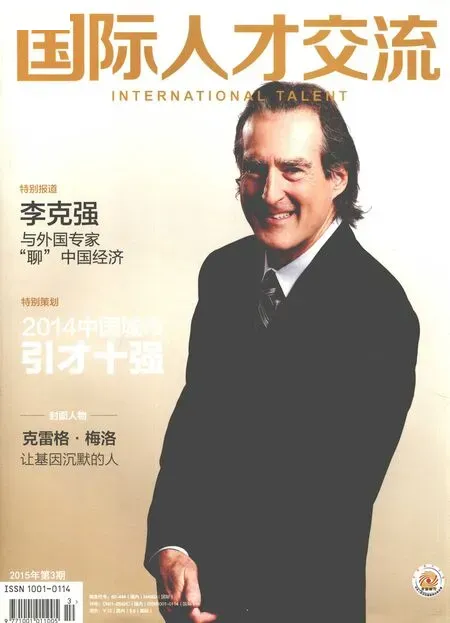

讓基因沉默的人

——訪諾貝爾生理或醫學獎得主克雷格·梅洛

文/張曉

讓基因沉默的人

——訪諾貝爾生理或醫學獎得主克雷格·梅洛

文/張曉

2006年諾貝爾生理或醫學獎得主克雷格·梅洛(vivi 攝影)

未來的某一天,我們可能會有專門針對自己的個人化藥物,這一片藥丸是某一個人專用的,醫生不再是給同類病人用同類的藥物。

這聽起來,是天方夜譚嗎?

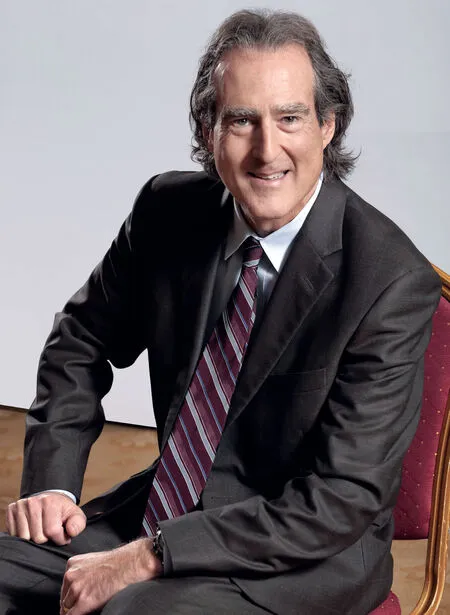

不,這是2006年諾貝爾生理或醫學獎得主克雷格·梅洛(Craig Mello)對生物醫藥行業的預判。他被稱為“讓基因沉默的人”,個人化藥物正是他基于基因研究的合理預判,至少理論上他看到了這種可能。個人化藥物也將是從基因組學到精準醫學(Precision Medicine)發展的未來。

基因為什么沉默了?

人類基因組大約有2萬多個基因,攜帶了遺傳信息,但絕大部分基因的功能我們并不清楚。

1998年,安德魯·法爾(Andrew Fire)和克雷格·梅洛在線蟲中首次揭示了RNAi現象,即RNA干擾。這是由雙鏈RNA(核糖核酸)誘發的基因沉默現象,簡單地說就是這個基因沒有表達出來,被沉默了。

“這是一種自然界自身存在的機制,隨后,植物、動物也被發現存在這種基因沉默的現象,比如小雙鏈RNA(small interfering RNA,siRNA)被發現能在哺乳動物細胞中引發‘基因沉默’。” 梅洛博士說。

RNAi操作簡單、實驗效果優異,全世界研究者都使用這種方法在細胞和動物模型中沉默特定基因,從而研究具體某個基因的功能。他們也因此項發現而共同獲得2006年的諾貝爾生理或醫學獎。

但在1998年在《自然》發表論文時,梅洛并沒有認識到這個發現對整個生物學的意義,“我們只是覺得還不錯。但能不能應用于其他系統,我們根本不知道。后來當我們第一次按照‘沉默’效應的要求克隆了一個基因時,才發現那個基因也存在于人體細胞。那時我才開始真正感覺到這項工作的重要性。”

“人類基因組非常復雜,要想了解每一部分的功能,我們就需要像RNAi這樣的工具。RNAi在科學研究上的意義其實遠比其在臨床上的影響要大得多,因為它能幫助我們發現人類基因的功能。” RNAi技術已成為生物實驗室常規研究工具,用于研究基因功能、信號傳導和藥靶確認等。

治療癌癥的可能

雖然梅洛一直強調RNAi對科學研究的影響要大得多,但對于普通大眾來說,更令人振奮的是它于治療的潛力,比如治療癌癥。

通過RNAi消除有害基因、致病基因的作用,就可能為治療開辟新的途徑。“研究疾病,癌癥是一個很好的例子。癌癥太復雜了,有很多種類。有些癌癥是由病毒導致的,比如肝癌。RNAi確實應該能夠治愈這種病毒導致的特定類型的癌癥。”

但藥物研發的過程,卻充滿了艱辛。

據悉,十多年來,RNAi治療手段通往臨床應用的路途如過山車一般充滿波折。2005年左右,RNAi進入了一個“非理性繁榮”階段。數家大型制藥公司相繼投入數十億美元,開始將一些已有的技術研發轉向RNAi治療,尤其是那些遺傳靶點確鑿但沒有藥物的疾病。2010年后,輝瑞、雅培、默克等相繼停止或退出了RNAi治療領域。

梅洛博士介紹說:“剛開始的時候,人們對這一領域抱有很大的熱情,但我們更需要足夠的耐心和堅持。通常,一個科學發現要想真正被應用到治療中去,要花費很長時間。我們現在做的研究可能還要七八年才能成為治療方案,從實驗室到產業化需要很長的時間,但那是我們必須付出的等待。或許10或20年的投資都不一定有什么回報,但如果現在不投資研究,那技術就會停滯不前。我們必須要有足夠的耐心。”

“但最近,RNAi在臨床上應用有很多令人欣喜的進展。一種RNAi藥物正在臨床III期研究中,到目前為止,很安全,很有效,很有可能在接下來的2到3年內成為市場上首屈一指的RNAi療法。”據了解,美國已有二十多個基于RNAi技術的藥物進入了臨床實驗,大家正在期待第一種藥物正式上市。

給藥系統是生物醫藥界公認的開發藥物的瓶頸問題,也就是如何把藥物直接送到病灶部位。“對于任何一種藥物來說,傳遞都很困難。每一種疾病都有攻擊身體部位的對象,人們吃藥的時候,藥物卻會影響全身,有的部位受益,有的部位則被損害。因此,傳遞藥物很有挑戰性。于是人們想出了一些辦法,有一些針對肝臟的藥物比較有目標性,比較簡單,效果很好。具體到RNAi療法,核酸結構的 siRNA分子必須借助合適的給藥載體介導,才能進入靶組織細胞內沉默疾病相關基因。輸送藥物對于RNA治療來說一直都是相當困難的一步,將來也還會很困難。”

據梅洛博士介紹,RNAi機制在農業領域也應用很廣泛。“包括植物、動物在內的有機體都有RNAi機制,農作物、昆蟲都存在這種現象。我們能夠利用這項技術改進食物的質量,增加營養等。我們也可以設計RNA來消滅害蟲,這種方式很安全,不會像殺蟲劑那樣傷害到人類。美國孟山都公司也在應用RNAi相關技術來改良農作物。”

廣州銳博生物

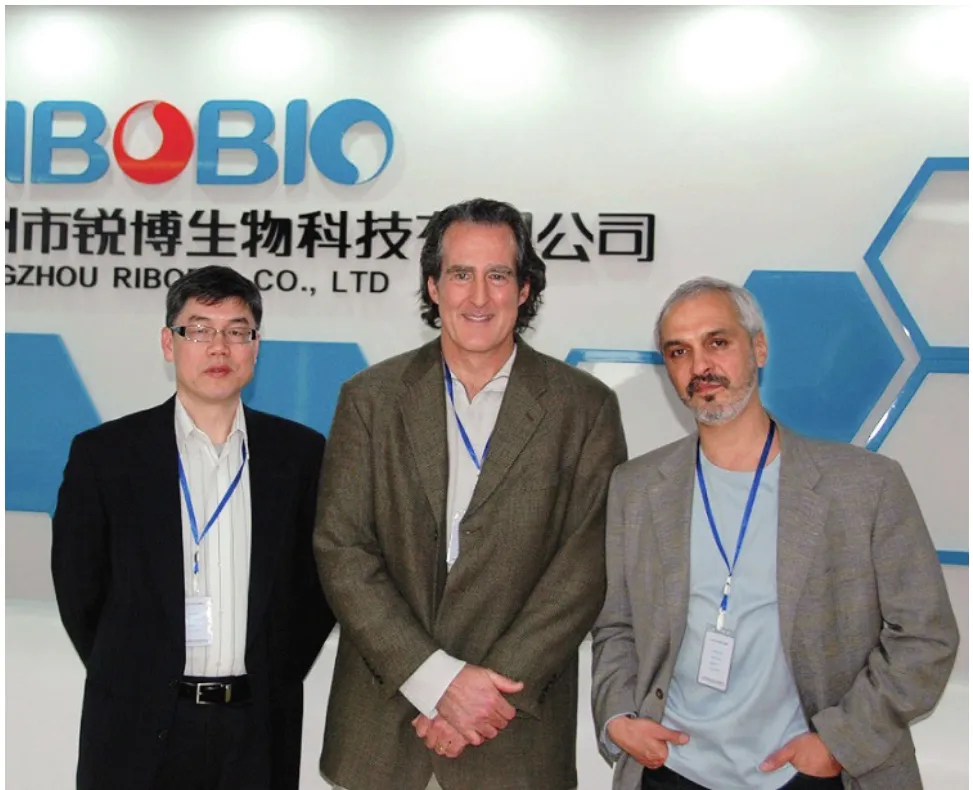

2006年,就是獲得諾獎的那一年,梅洛博士開始了與張必良博士的合作,在廣州,在張必良博士創辦的廣州市銳博生物科技有限公司,這是國內第一家研發核酸藥物的生物技術公司。

張必良博士之前在美國麻省理工大學任教,主要從事siRNA的設計與合成工作。梅洛博士說:“我和張必良博士在獲諾獎之前就認識了,我們是大學里的同事,在美國一起工作了很久。我很了解他,也一直都在關注他在中國的工作進展。當有機會來了的時候,我很開心能和他一起來中國工作。之前我還帶領過中國的科學家們,他們很聰明,我感到很幸運能和他們一起工作。所以能有機會來中國工作,我很開心很興奮。”2011年,以梅洛博士為帶頭人的銳博生物“基因沉默技術與治療研發團隊”入選廣東省引進的第二批創新科研團隊。

目前,銳博生物正在利用這項技術研發肝病和腫瘤的核酸藥物,一種骨關節炎的siRNA藥物正在進行規模化的非人靈長類動物實驗,有望于2016年進入臨床實驗。由銳博生物團隊和南方醫科大學珠江醫院課題組共同研發一種腫瘤靶向的新型siRNA給藥系統,研究成果被國際權威核酸研究雜志Nucleic Acids Research接受發表。銳博生物利用這一腫瘤靶向的給藥技術正在開發多個腫瘤治療的核酸藥物。

“我們在廣州組成了一個國際化的科研隊伍來研究RNA治療方法。同時,為了中國科學家了解核酸生物醫學領域的世界前沿,加強中國與國際的交流合作,促進中國核酸生物產業的發展,我們主辦了‘廣州核酸國際論壇(CNAF)’,反響很好,很成功。去年11月的第二屆論壇,我們邀請到了核酸領域的國際頂級專家,獲得巨大成功,大家很受啟發,也讓國際同行都了解到廣州是一個充滿了機會的地方。”

基因組文庫 “個人”的藥物

采訪間,梅洛博士多次強調中國機會。他不僅希望自己抓住中國機會,也希望中國能抓住這個生命科學領域的機會,尤其是功能基因組研究的機會。因為這將是一場醫療界的革命,可能會產生很多新型藥物。

2011年,以梅洛博士為帶頭人的銳博生物“基因沉默技術與治療研發團隊”入選廣東省引進的第二批創新科研團隊

研究基因功能,中國有天然的優勢。“中國是世界上人口最多的國家,有一位學者曾提過,如果我們系統地探究中國的人口基因信息,就很容易對所有人進行研究,這對治療、研究、提升醫療保健的質量都很有用。”

“而且基因組研究僅僅剛開始,我們還需要研究基因與整個生理學的關系,這需要數年時間。讓我驚訝的是,其他的國家的政府,比如美國、歐洲各國政府,并沒有意識到我們所面臨的巨大機會。幸運的是中國正在逐漸加大對基礎科學的研究投入,但還需要投入更快、更多。”

目前,銳博生物構建了亞洲第一個人類全基因組siRNA文庫,覆蓋2萬多個基因,進行基因功能的篩選。篩選出基因功能,意義何在呢?

梅洛博士說:“比如你有一本書,如果你了解這本書,就要從頭開始,把每一個字母排成一行一行這樣讀下去,這就是我們現在對人DNA所做的事情:基因序列,從人身上提取DNA,弄清每個‘字母’在其DNA中的含義,通過‘讀書’明白每個個體的基因差異,然后排序,揭秘DNA中的信息。”

“當然,每個人都是一本不一樣的‘書’,這就是個人化藥物的基礎。了解個人的基因信息,并與其他人進行對比;將病人的與健康人的進行對比,找到不同,就能明白致病的基因原因。就可以因人而異,針對個體基因研發‘個人’的藥物,這是很多生物醫藥公司都很感興趣的領域。”

銳博生物的研發核心梅洛博士(中)、張必良博士(左)和丹米其·薩瑪斯基博士(右)

一顆好奇心

生于1960年的梅洛是被恐龍骨引入科學世界的。梅洛的父親是一名古生物學家,梅洛童年時經常跟著父親在美國西部尋找化石。

高中時代,梅洛的興趣逐漸轉移到了基因工程方面。“高中的時候,我讀到過關于克隆人類胰島素基因的文章,利用細菌人工合成胰島素,這一成果為全球數百萬糖尿病患者帶來了福音。科學研究能夠真正地對人類健康產生影響,這個想法激起了我的興趣。”梅洛博士回憶說。

“科學就像是冒險,我們永遠說不準下一個重大發現會是在什么領域,我們無法預測。這就是科學的美妙之一。”

對于如何提高年輕人對生命科學的興趣,如何創新,梅洛認為保持一顆好奇心很重要。

但科研環境同樣重要,要給學生機會讓他們創新。“很多中國學生出國而不在國內深造,原因就是中國太強調翻譯、運用,那扼殺了創造力。比如我們研究細菌,很多人覺得過時了,覺得微不足道。細菌這種生物雖然很簡單,但能‘教’給我們很多知識,能幫助我們了解蛋白質,甚至治療糖尿病等等,我們從中發現了與人類基因相關的部分。要想創新,就得給人們機會去充分挖掘自己的創造力、好奇心,不要一味投資讓人們去找治愈癌癥的方法,而是要給人們機會去滿足自己的好奇心,讓人們跟著興趣走,去探索細胞怎么工作,大腦怎么工作,不要過分強調應用研究。如果中國想要得到諾貝爾醫學獎,就需要投資基礎科學,讓學生更具創造力。”

“如果只是一味地翻譯已經研究出來的東西,那就會錯失發現新大陸的機會。比如CRISPR,這是一種令人興奮的基因組編輯技術,利用這種技術永久改變DNA,能夠永久性地修正一些自然情況下出現的錯誤,改變動植物的基因,對農業來講很重要。這一研究最初開始于對細菌的研究,研究細菌如何抵抗病毒。如果只是想研究人類的藥物之類的,那就永遠不可能去研究細菌如何抵抗病毒這樣新奇古怪的事物。”

梅洛說:“中國學生和其他各國學生一樣具有創造力,因為在基因層面上我們都是相似的,我們甚至是兄弟姐妹。100-200代以前,我們擁有共同的祖先,他們住在非洲。5萬年前人類走出非洲。非洲的基因差異比世界其他地方都多,因為那里是人類的起源地。人類最大的差別不是在基因上,而是在文化上。我們的文化、語言發展得太快了,以至于我們認為我們是不同的,但其實我們是相同的,科學家都明白這一點,尤其是生物醫藥學家,我們是一大家人。”