“準外國老專家”素公的中國故事

文/李蔚峰

“準外國老專家”素公的中國故事

文/李蔚峰

素公與夫人、女兒在友誼賓館合影

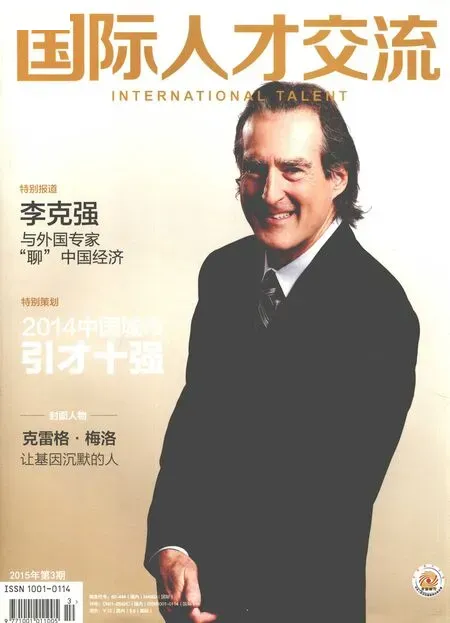

在中國,生活著許多外國人。其中有些被中國政府授予“外國老專家”稱號,獲此殊榮的標準之一,是在新中國成立前后就奉獻于或服務于中國的革命和建設,并做出過一定的貢獻。而像素察·蒲密波里叻先生這樣新中國成立初期就來到中國的外國人,雖然沒有能夠享受到“外國老專家”的稱號,但是我們在某種程度上可以稱他為“準外國老專家”吧。由于他德高望重,和藹可親,樂行善施,我還是一直稱他“素公”。

動蕩時局北京安家

素公1927年出生在泰國東北部的猜也蓬府,中學畢業后從事記者工作,1946年進入泰國著名的國立大學——朱拉隆功大學攻讀新聞專業。他那時候一邊上學,一邊在一家報社工作。因為正直敢言,為民呼吁,成為當時深受民眾歡迎的著名記者,但也因此觸犯了當時的政府被報社除名。1952年,素公和泰國一些有名望的新聞記者、作家、進步人士一起參加泰國和平委員會,反對泰國政府出兵參戰朝鮮,以及為民眾募捐和發放救濟品等活動,激怒了當局,并因此被捕入獄達四年零六個月。1957年,由于泰國社會各界的呼吁和多方搭救,素公和其他被捕人員才得以出獄。

素公的進步思想是與他的家庭影響分不開的。素公的祖父原是我國海南省的漁民,因為生活貧困,無奈之下漂洋過海去了泰國謀生。后來靠著自己頑強的打拼逐漸融入泰族,成為泰國東北地區顯赫的大戶。因為祖父對祖國有著割舍不了的感情,素公的父親年輕時就被送到海南一所師范學校上學,并冒著被捕的危險,參加了孫中山先生領導下的革命活動。后來,由于中國時局的變化,素公的父親被迫放棄革命活動返回泰國,此后一直以經營書店為生。

1958年8月素公作為泰國文化代表團成員兼秘書訪問中國。代表團在西安訪問期間,突然有一名中方陪同人員過來跟他們說:“你們的國家發生政變,你們暫時不能回國了。”聽到這個消息,代表團中斷了在西安的訪問匆匆返回北京。第二天,周恩來總理和陳毅外長接見了代表團的團長西塢拉帕先生。周總理對他說:“你們暫時回不去了,留下來吧,把中國當作自己的家。”正是因為有了周總理的話,素公和團長才決定留在中國。除了他和團長外,代表團還有10名團員,因為掛念家里返回了泰國。可一下飛機,他們就被守候在那里的軍警逮捕,關進了牢房,一關就是6年多。由于當時泰國實行的是軍人的獨裁統治,泰國與中國的關系一直非常緊張,直到1975年中泰正式建立外交關系,兩國的緊張關系才開始解凍。這期間,素公一直沒辦法和泰國的家人取得聯系,也不敢聯系。中泰建交后,素公的父母費盡周折來到中國看望兒子時,這種生死兩茫茫的境況才告結束。與父母重逢讓素公悲喜交加:喜的是20年后重見自己的父母;悲的是他從父母的口中得知他的兩個弟弟因受其思想的影響投身革命運動,反抗泰軍事當局的獨裁統治先后被槍殺了。

時至今日,每每想起當年的情形,素公依然十分后怕,同時他對自己選擇留在中國感到慶幸。他說:“我的那幾位團友關了6年多才被放出來。像我這樣被當局列入黑名單的人,能不能活著出來還很難說呀!我深深地感激周總理和中國政府,在我危難之際伸出了溫暖的雙手,讓我有了第二個家!”

探源泰族《北京來信》

彈指之間,素公在中國這個家已經工作和生活了近60個年頭。為了報答周總理和中國政府的恩情,素公從他留在中國的第一天起,就暗下決心,一定要用自己的微薄之力好好為這個家服務。為此他先后進入北京大學學習中文和哲學,并被國家外國專家局聘到當時的外國語專科學校(地址在海淀區白堆子)教授泰語,之后又被聘到中國外文局外文出版社任專家。他先后用泰文翻譯了馬蜂的短篇小說集《結婚現場會》、梁曉聲的《明姑娘》等著作。除了翻譯中國作家的一些著作外,素公還翻閱了大量的中國文獻,對泰族的起源和泰民族的歷史進行了研究。在到云南大理一帶進行了實地考察后,他寫出了《探索泰族的歷史》一書,并于1982年在泰國曼谷出版。此書一出,立刻像一枚重磅炸彈一樣,震動了泰國歷史學界,他的關于泰民族來源的觀點更成為不少歷史學家爭論的焦點。

關于泰民族的來源問題,泰國歷史學界傳統的觀點認為,泰族是從中國的南部,也就是云南大理一帶被迫遷徙到現今泰國地域的,所以,以大理為中心的南詔國應該是泰族最初的國家。這種說法,在泰國流傳甚廣,而且根深蒂固。但是素公經過多年的考察研究后認為,泰國這種傳統的觀點是錯誤的,某種程度上還可以說是受某些西方著作對中國古文獻錯誤的理解而別有用心地編造出來的。在他的《探索泰族的歷史》一書中,素公用大量的史實論證出了當初蒙古大軍對大理國的“征服”是通過談判用和平方式實現的,云南境內根本沒有發生過任何民族大批南遷的事件。而且,大理地區的建筑風格、風土人情和服裝服飾等方面都與泰族存在很大的差別,根本不可能是泰族的先民,況且在南詔國時期泰族已經建立了素可泰國了。現在,素公的觀點已經被泰國大部分歷史學家認可。

不僅如此,素公還利用與家人和朋友通信的機會,向他們介紹中國改革開放之后所發生的翻天覆地的變化。他還將自己到全國各地采訪時所拍的反映中國人生活水平和精神風貌的照片寄給他們,他自己購買了許多介紹中國各地名勝古跡的明信片,加上泰文的解釋發給國內的親戚或朋友,借以宣傳中國,讓他們了解中國的大好河山和風土人情,歡迎他們來中國旅游觀光。1999年,素公將他多年以來與國內親戚朋友的信函匯集成《北京來信》一書,并在泰國出版發行,受到泰國人的歡迎。素公感恩于中國政府,把他的全部熱情都奉獻給了這里的人民。

在友誼賓館的日子

1970年春節前,素公和夫人從位于海淀區白堆子的外語專科學校搬到北京友誼賓館居住,直到2003年1月搬至現在的住處,他在友誼賓館居住了33年,比他在泰國居住的時間都要長。他把這里當作了他真正的家。素公對待賓館的服務人員就像自己的家人一樣,服務員對他也不見外。在七八十年代,我國人民的生活水平還很低,物質比較匱乏。而素公當時是外國專家,生活待遇相對比較高。記得我那時在外國專家接待辦公室工作,不定期到素公家走訪,征求他對賓館外國專家服務工作的建議或意見。每次他見我們來,都很高興,忙著叫夫人端茶倒水、上水果和糖果,并熱情地留我們在他家吃午飯。夫人為我們展示了她正宗的泰式口味的菜肴,而素公自己也不甘落后,親自下廚為我們烹制他最拿手的菜——炒雞蛋。30多年過去了,素公搬到了世紀城居住,我們還依然保持著密切的聯系,經常到他家看望他和夫人。有時我會調侃他道:“素公,這次我可不再吃您的炒雞蛋了,我都吃膩了!”他也會心地大笑起來。素公對待為他家服務的服務人員也十分關心。每到春節之際,他都會自己買些糖果之類的小禮物,分發到每位服務人員手中,無論他們是客房的,服務臺的,甚至是掃院子的清潔工都會收到他的節日祝福。

這樣的“待遇”在素公搬出友誼賓館之后的十幾年中,服務人員們依然還能夠享受到。素公德高望重,為人正直,樂于助人,受到賓館服務人員的尊重。他們有什么困難和問題也愿意找他聊聊,聽聽他的建議。有一次素公發現平日里愛說愛笑的一位女服務員在搞衛生時有點悶悶不樂,心事重重的,便關切地問道:“怎么不高興了?有什么事情跟我說說看!”那位女服務員猶豫再三還是說出了原委。原來在教育孩子的問題上她和愛人觀點不一致,經常為此事爭吵,使得兩個人的感情受到了影響。素公聽到緣由后,耐心地對這位女服務員進行了勸導。他還為此特意找到女服務員的愛人進行調解工作。最終兩人在教育孩子的問題上互相讓步,找到了共同點,兩人的感情也完好如初。事后小兩口還特意帶著孩子到素公家,對他的調解工作表示感謝。

不僅如此,素公還樂行善施。每當工作單位或是賓館組織向災區人民獻溫暖活動,他都積極參加,慷慨解囊,不是捐贈衣物就是捐贈錢款。當被問到為什么積極參加這樣的捐贈活動時,他動情地說:“是周恩來總理和中國人民在我危難之時,讓我留在了中國,使我成為中國這個大家庭中的一員。我的家人遇到了困難,我有責任伸出手幫助他們渡過難關!”如今,已近88歲高齡的素公生活在世紀城社區,在那里他依然保持著他和善、樂施的老傳統,他的身影出現在社區的各個角落,而最常能見到他的地方就是社區居民委員會,他時刻關心著生活在這個社區里的人們,關注著社區的每一點發展,不時建言獻策,他以社區“名譽居委會主任”的身份繼續著他感恩周總理和中國人民的人生旅途!

素公(中)慶祝來華50周年紀念日,左一為作者