教育學學科分類結構的考察與再構

●李虎林

教育學學科分類結構的考察與再構

●李虎林

已有的教育學學科分類結構研究既有值得參考和借鑒之處,同時又具有一定的局限和問題。立足于教育學獨立性和整體性發展的需要,可以依據教育學分支學科在學科立場和研究目的方面的分化及其有機聯系,再構“兩類多層次”的教育學學科分類結構。“兩類”即在橫向維度上依據學科立場將所有研究教育問題的學科分為遵循教育學學科立場的教育專門學科和建立在教育學學科立場與其他學科學科立場溝通基礎上的交叉學科兩大類;“多層次”即在縱向維度上依據教育學在研究目的上從應用基礎研究到中間研究,再到具體應用研究的階梯形遞變特征,將教育專門學科和交叉學科分別分為若干個相互補充、相互促進的層次。

教育學;學科分類;學科結構;學科建設

本文提出的教育學學科分類結構,在已有的文獻中亦稱“教育科學的學科結構”、“教育科學體系”、“教育科學分類框架”、“教育學科體系的結構”、“教育學體系”等。歷史的來看,“有關教育知識的學科經歷了由一門‘教育學’到多門教育學科的發展過程。”[1]換而言之,今天的教育學或有關教育的學問已不再是一門學科,而是已發展為以教育現象為共同研究對象的一組學科或一個包含若干分支學科的學科群。有研究提出,截止上世紀末,“我國已形成一個近百門二級、三級分支學科構成的豐富多彩的龐大教育學科群。”[2]正因如此,我們今天認識和建設教育學,就不能不對教育學的學科分類結構,即教育學的分支分科之間的類別劃分以及它們之間相互聯系、相互作用所形成的結合形式、組織方式加以認識和研究。其實,有關這一問題的研究已有超過百年的歷史。相關研究最早可追溯到1887年德國學者萊因對當時已日漸紛雜的教育學的分類。[3]之后幾乎每一代教育學者都探討過這一問題,尤其是從20世紀60年代開始,有關教育學學科分類結構的研究曾在相當長的一段時間內成為中外教育學研究的熱點以及我國研究規劃、課題立項的內容。然而,今天回頭看,這些研究在為我們把握教育學學科分類結構提供參考和借鑒的同時,亦具有一定的局限和問題。正如有學者指出的那樣,“現有的中外學者的分析,從分類學等角度來看,都有著這樣或那樣的紕漏,存在著一些難以克服的缺失。”[4]本研究擬在考察相關研究現狀,分析其得失的基礎上,立足于當代教育學發展的需要,構建“兩類多層次”的教育學學科分類結構。

一、教育學學科分類結構研究的考察

總體來說,已有的教育學學科分類結構研究具有兩個特點,一是在研究取向上,已有研究更多的反映了教育學的現狀,而對教育學的未來發展趨勢,尤其是對教育學發展中面臨的問題缺乏足夠的關注;二是從內容來看,已有研究多是基于知識、理論的分類形成的學科結構,而較少涉及學科組織結構。具體來說,已有研究主要有以下一些類型。

(一)以研究對象為分類標準構建教育學學科分類結構

以研究對象為分類標準構建教育學學科分類結構是最為常見的一種研究類型,在這一類型下,由于不同研究者對教育學分支學科研究對象的理解不盡相同,因此,他們對教育學所做的分類也就有所不同。

法國教育學者米亞拉雷主編的《教育科學導論》一書提出,“復數的教育科學”是與“單數的教育科學”相對而言的。“單數的教育科學”是指對教育事實和情景進行的“科學的”或“實證的”研究;“復數的教育科學”則指“在歷史、社會、經濟、技術和政治背景下研究教育事實和教育情境的學科總和。”[5]基于上述認識,該書根據影響教育事實和教育情景的因素,將復數的教育科學分為四類:一是指向教育的歷史和教育的現在目標與未來目標的學科;二是指向教育發展的社會條件的學科;三是指向心理學過程與問題的學科;四是指向目前的教育狀況的學科。[6]

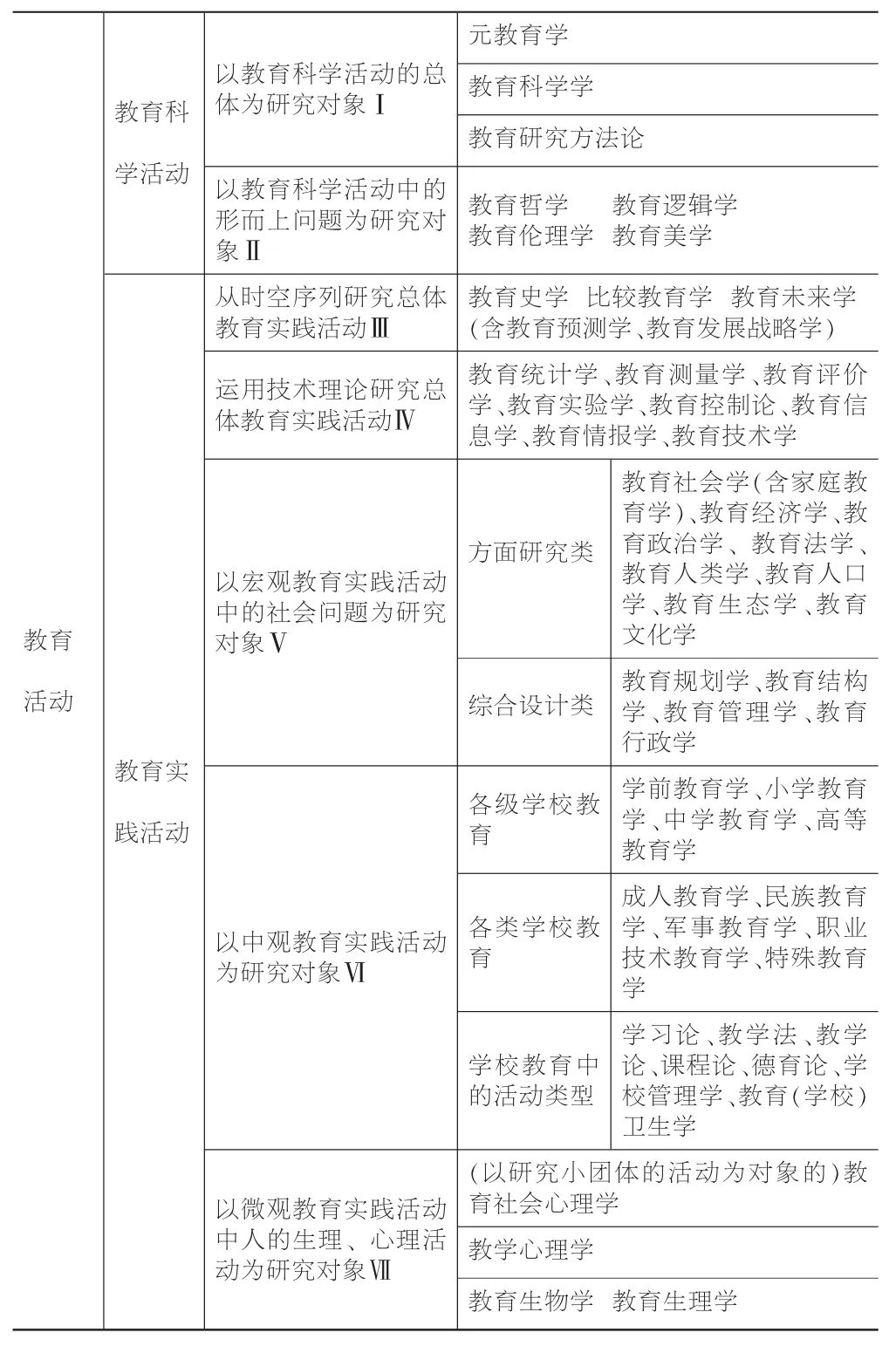

與米亞拉雷等人在20世紀80年代所作的分類相比,我國學者毛祖桓教授在20世紀末對教育學科的分類更為細致,涵蓋的學科也更為廣泛。他認為,教育活動比較適合作為教育學科體系分類研究的“邏輯起點”。因此,他首先以教育活動為一級指標,將教育學科分為兩類,即以教育實踐活動為研究對象的學科和以教育科學活動為研究對象的學科。接著將以教育實踐活動為研究對象的學科又進一步分為三類,即以微觀教育實踐活動為研究對象的學科、以中觀教育實踐活動為研究對象的學科和以宏觀教育實踐活動為研究對象的學科。此外,他提出,還有兩類學科是以總體教育實踐活動為研究對象的,其中一類是從時空序列去研究的,另一類是運用技術理論去研究的。毛祖桓教授設計的教育科學分類體系[7]見表1。

表1 按教育活動的系統分類設計的教育科學體系

此外,陶本一教授認為,教育學的研究對象不僅有教育現象和教育學自身,而且還有與之相關的其他現象。據此,該研究將教育學學科劃分為三個系列。一是基干性學科系列,即以相對“純”的教育現象為對象的那些學科;二是邊緣性學科系列,即以教育現象的某個側面(同時也是其他相關現象的一個領域)為對象的那些學科;三是教育科學學系列,即以教育理論自身為對象的學科。[8]

以研究對象為分類標準構建教育學學科分類結構的最大特點是根據教育活動或教育現象的特征或層次將教育學的分支學科劃分為不同的類別,因而在一定程度上能夠反映出教育學學科結構與教育活動之間的對應關系。但是,由于教育活動的總體與部分之間,宏觀、中觀、微觀不同層次之間存在包含關系,加之20世紀人類知識融合時期的到來,交叉學科的大量出現,教育學科之間在對象、問題上出現了越來越多的重疊,“對象、問題、方法等的學科‘私有化’已經是往事不再。”[9]由于許多教育學科同時指向同一個對象,因而以研究對象為標準對教育學科所作的分類就難免具有一定的相對性。于此同時,由于研究對象更多的表示的是教育學分支學科之間的差異。因此,依據這一差異性特征所構建的教育學學科分類結構雖然能夠在一定的程度上體現出教育學分支學科之間的分化,但卻難以對教育學分支學科之間的有機聯系以及相互作用的方式加以充分的反映。

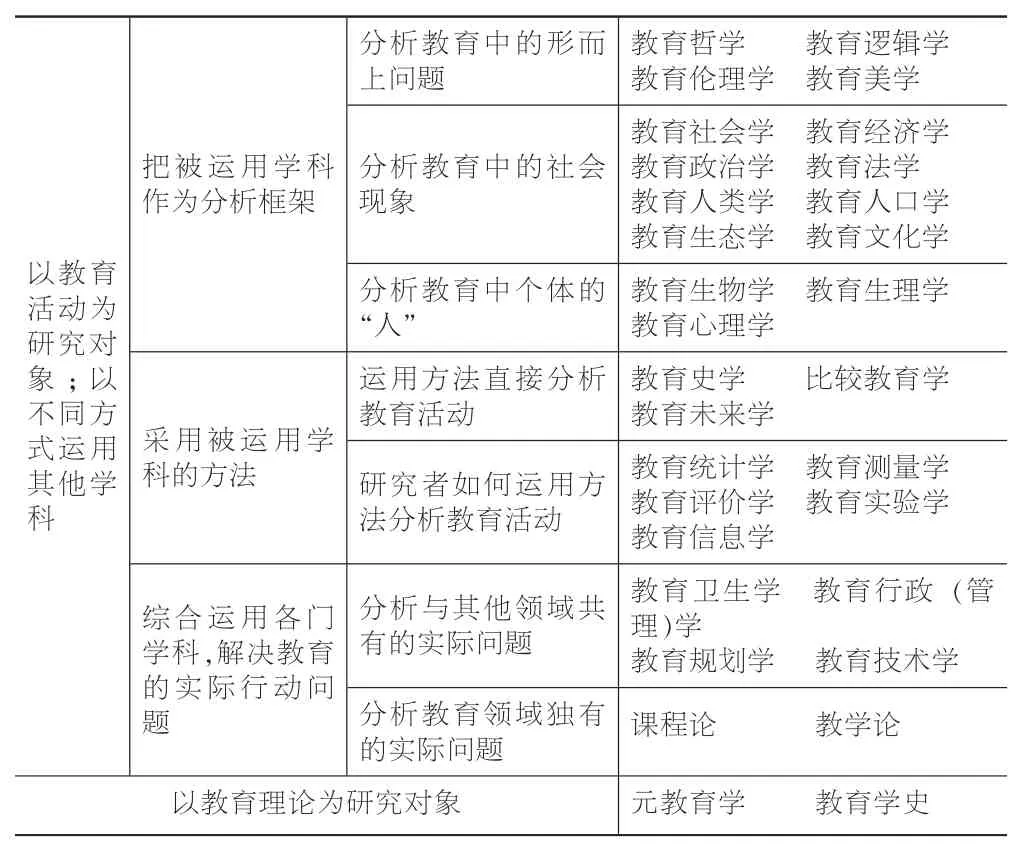

(二)依據研究對象、運用其他學科的方式和研究對象的性質連續分類構建教育科學分類框架

鑒于根據研究對象,在很多情況下已難以分類,瞿葆奎教授和唐瑩教授提出依次以研究對象、運用其他學科的方式和研究對象的性質為標準對教育科學進行連續分類。第一層次依據研究對象將教育學科分為以教育活動為研究對象的學科和以教育理論為研究對象的學科兩大類;第二層次以運用其他學科的方式為標準,將以教育活動為研究對象的學科分為三個亞類,即把被運用學科作為分析框架的學科、采用被運用學科方法的學科和綜合運用各門學科解決教育實際行動問題的學科;第三層次以研究對象的性質為標準將上述三類學科又進一步分為不同的學科群。該研究根據上述分類繪制的教育科學分類框架表[10]見表2。

上述分類盡管依次運用了“研究對象”、“運用其他學科的方式”和“研究對象的性質”等分類標準,但“運用其他學科的方式”這一標準在整個分類中具有承上啟下的關鍵性意義。運用這一標準對教育科學所進行的劃分盡管最大限度的反映了教育科學或教育學與其他學科的聯系,充分的體現出了教育學的開放性以及研究基礎的廣泛性。但是,這種分類方式在體現教育學開放性的同時,對其獨立性和自主性卻體現不夠。此外,上述分類框架還存在包含學科不全的問題,例如教育學分支學科中研究各級學校教育的學前教育學、小學教育學、中學教育學、高等教育學和研究各類型學校教育的特殊教育學、成人教育學、職業技術教育學等均未在上述分類框架中出現。

表2 教育科學分類框架表

(三)參照現代科學體系構建教育學學科分類結構

參照現代科學體系的門類或層次結構構建教育學學科分類結構也是一種值得關注的研究類型。

王偉廉教授在《教育科學學初探——教育科學的反思》一書中提出,基礎研究、應用研究和開發研究“在科學研究中可以看作是從理論到實踐的三個環節。這三個環節反映在自然科學中就是科學的門類結構,分別稱作基礎科學、技術科學和應用科學。”[11]以此為參照,該研究將教育科學分為基礎科學、技術科學和應用科學三個門類。

其中教育的基礎科學只有一個名稱,即教育學。該研究認為,教育學本身應該是一種理論體系,其來源有兩個部分:一部分是由一些交叉學科的理論精煉而來,另一部分則是直接從教育實踐全過程中總結出來的。這些交叉學科如:教育社會學、教育人類學、教育生態學、教育哲學等。教育的基礎科學主要為教育活動提供規律性的理論基礎,主要任務是為教育活動提供總的方向。它與教育實踐的關系比較間接。

應用科學以基礎科學為指導,研究各層次、各類型的教育活動方式和規律,并運用技術科學的成果直接解決教育實踐中的各種問題,同時為基礎科學增添新的內容。應用科學包含各層次應用學科(包括學前教育學、成人教育學、高等教育學等)和各類型應用學科(包括教育視導學、教育管理學、工程教育學、醫學教育學、教育政策學、教育法學等)兩部分。

技術科學是基礎科學和應用科學之間的中介或橋梁。它在確立了教育活動方向之后,為教育實踐提供一般性的技術指導,并為教育的實施提供方法,使教育活動得以開展。技術科學具體包含方法學科(包括教育工程學、教育技術學、教育方法學、教育評價學等)和工具學科(包括教育統計學、教育測量學等)兩部分。[12]

與上述研究不盡相同,胡德海教授在《教育學原理》一書中指出鑒于科學研究中基礎理論研究與實際應用研究之間相隔太遠,難以使理論起直接的指導作用,近年來不少科學家主張在宏觀的基礎理論研究和微觀的應用研究之間增加一個中觀研究。這就是說,科學體系應該由宏觀、中觀、微觀或由基礎理論、中間研究和應用研究這三個相互補充和相互促進的不同層次所組成。與科學體系相照應,該研究將教育學分為宏觀、中觀、微觀三個不同層次。

宏觀層次的教育學亦即理論教育學,包括教育學原理、教育基本理論、教育哲學、教育史學等。

中觀層次的教育學,又分為部門教育學、邊緣教育學及研究教育活動與過程的學科。其中部門教育學包括高等教育學、中等教育學、初等教育學、幼兒教育學、特殊教育學;邊緣教育學包括教育心理學、教育社會學、教育學等;研究教育活動與過程的學科包括教學論、學習論、課程論等。

微觀層次的教育學亦即應用教育學,具體包括教育管理學、教育統計學、教育工藝學、教育衛生學、教育評價學、教育測量學、教育建筑學等,還包括各種專業教育學,如音樂教育學、語文教育學、美術教育學、歷史教育學、數學教育學等。[13]

由于現代科學技術體系的門類或層次結構實際上是按照現代科學從基礎研究到應用研究的序列對科學內部結構或層次的劃分,因此,參照現代科學技術體系對教育學的劃分其實也可被看作是以研究目的或理論性質為標準的劃分。由于科學技術體系的三個層次之間存在相互補充、相互促進的關系,因此,參照科學技術體系或以研究目的為分類標準構建教育學的學科分類結構除了能夠在一定程度上反映出教育學作為整體從基礎研究到應用研究的層次外,還能夠比較好的體現出這些層次之間相互聯系、相互作用的方式。

但是,該類研究也存在一些需要指出的問題。第一,在王偉廉教授的研究中未包括教學論、課程論、德育學等重要的教育學分支學科,存在學科結構不完整的問題。第二,將上述兩種研究相對照,不難發現,在確定某門具體的教育學分支學科歸入哪一個層次的時候仍然是有困難的,比如教育社會學等學科在王偉廉教授的研究中歸入教育的基礎科學層次,而在胡德海教授的研究中則歸人中觀層次的邊緣教育學;教育評價學、教育統計學、教育測量學在王偉廉教授的研究中歸入介于基礎與應用之間的技術科學層次;而在胡德海教授的研究中則歸入微觀層次的應用教育學。

第三,教育學作為教育實踐的理論形式,從實踐中來到實踐中去是其顯著特征,教育學的這一實踐特性決定了其在縱向結構上并不由基礎科學、技術科學和應用科學所構成。現在一般認為,現代科學技術體系的縱向結構包括基礎科學、技術科學和工程科學或工程技術三個層次。其中,基礎科學的研究側重于認識物質運動的機理,以說明外界物體是什么為主要任務;技術科學的研究目的主要在于以應用為導向,以基礎科學知識為基礎,研究和解決某類工程技術中帶有普遍性的問題,以為某類工程技術提供理論依據;工程技術的研究則側重于將基礎科學和技術科學的知識應用于工程實踐,并在具體的實踐過程中總結經驗,創造新技術、新方法,使科學技術迅速轉化為社會生產力。就三者的關系而言,基礎科學和技術科學都是工程技術的基礎,因而,相對于工程技術而言,基礎科學和技術科學都屬于基礎研究,基礎性是二者共同的特征。與此同時,基礎科學和技術科學之間又存在一定的差別。首先,技術科學具有應用價值,而基礎科學未必有應用價值。關于這一點,沈珠江院士指出:“基礎科學中的許多內容是人們為了滿足好奇心而積累起來的,有的可能永遠不會有實用價值,有的則是當前還看不到有實用價值。剩下來有用的基礎知識構成了技術原理,這就是技術科學。所以技術科學可以定義為基礎科學中有應用價值的知識體系。”[14]其次,技術科學的研究不能脫離應用對象。“技術科學工作者必須對應用對象有深刻的了解。技術科學研究的課題應來源于應用方面的近期和長遠需要,其研究成果又必須體現在應用上。從應用中來又回到應用中去,這是技術科學另一個基本的特點。”[15]從以上我們對現代科學技術體系中基礎科學、技術科學和工程技術的了解可以看出,教育學作為一個以教育這一人為的社會實踐活動為研究和應用對象的學科群,其基礎研究并不符合現代科學技術體系中基礎科學的特征,而更符合技術科學的特征。首先,從研究目的上來說,與技術科學相類似,教育學的基礎研究側重于以應用為導向,研究和解決教育教育實踐中帶有普遍性的問題。其次,從與應用對象的關系而言,與技術科學相一致,教育學的基礎研究也不能脫離其應用對象,其研究領域的變化往往與教育實踐的需求與進展直接相關。教育學的基礎研究者也必須對應用對象,即教育實踐有深刻的了解,從教育實踐中來到教育實踐中去亦是教育學基礎研究的一個基本特征。再次,從研究基礎上來說,教育學的研究基礎除了教育實踐外,亦需要以哲學、心理學、社會學等更為基礎的學科的理論為研究基礎。最后,從理論性質上來講,與技術科學相似,教育學的基礎研究成果亦屬于有應用價值的基礎知識體系,而其應用價值恰體現為教育實踐提供基本的理論依據。基于上述分析,可以看出,教育學的基礎研究更多的屬于技術科學,即應用導向的基礎研究,而非基礎科學。進一步來說,教育學作為一個具有很強實踐性的學科群,在縱向結構上并不由基礎科學、技術科學和應用科學所構成。

二、“兩類多層次”教育學學科分類結構的構建

(一)構建教育學學科分類結構的立足點與依據

從不同的目的出發、根據不同的標準,教育學可以建立不同的學科分類結構。本研究構建教育學學科分類結構的立足點和依據如下。

首先,教育學的獨立性與開放性問題是一直以來制約教育學發展的一個重要問題。所謂教育學的獨立性與開放性問題,即一方面教育學的發展需要吸收其他學科的資源,對其他學科保持開放,另一方面教育學又需要維護自身的獨立性,在保持開放的同時不使自身成為其他學科理論與方法的簡單運用或被其他學科所“占領”。結合當前教育學界對這一問題的研究,筆者以為,維護教育學獨立性的關鍵在于確立自身的學科立場。所謂學科立場,即“特定‘科學共同體’所捍衛的學術信念,是開展研究的理論基礎和方法論規范”。[16]教育學的學科立場一方面來自于教育的內在邏輯與特征,另一方面來自于教育學術的傳統,具體體現為成人立場、生命立場、實踐立場等。

在當前教育學已成為一個學科群的背景下,教育學確立自身的學科立場可分為兩種情況,一是由傳統教育學轉換、分化和拓展而來的教育學分支學科如教育學原理、教學論、課程論、學前教育學、高等教育學等需要自覺的維護教育學的學科立場。二是與其他學科具有交叉關系的分支學科如教育哲學、教育倫理學、教育社會學、教育人類學、教育心理學等需要以教育學立場與其他學科立場的溝通與對話為基礎,實現教育理論、方法與其他學科理論、方法的相互交叉、相互滲透、相互融合,進而形成不同于原有理論、方法的新理論、新方法。其實,交叉學科就其本意而言,是指“介于兩門或多門學科之間的”[17]科學或學科,即與“單一科學相對應的綜合性科學,兩門以上的科學相互結合、彼此滲透的交叉,不僅分別存在于自然科學和社會科學各自的內部,而且還大量發生在自然科學與社會科學之間。”[18]依此而言,只有基于教育學學科立場與其他學科立場的溝通與對話,教育理論與其他學科理論之間相互結合、彼此滲透形成的學科才是名副其實的交叉學科。正是在這一意義上,交叉學科不同于邊緣學科,其原因在于,“‘邊緣’只能代表元學科或單一學科的前沿陣地,或是指單一學科之間的接壤處,它本身并不包含二者或二者以上學科間相互交叉、彼此滲透的特性與趨勢。”[19]

基于上述認識,本研究擬將學科立場作為構建教育學學科分類結構的一個重要依據和維度,只是在這一維度上不是根據教育學學科立場的有無將教育學的分支學科截然分為遵循教育學立場的學科和遵循其他學科立場的學科兩類,而是首先將遵循教育學學科立場的學科歸為一類,稱為教育專門學科,然后將基于教育學學科立場與其他學科的學科立場的溝通,教育理論、方法與其他學科理論、方法的相互滲透、相互融合而形成的學科歸為另一類,稱為交叉學科。

其次,除了上述教育學的獨立性與開放性問題外,教育學發展中面臨的另一個重要問題是教育學分支學科之間的分與合問題。

應該說,19世紀末20世紀初以來新興教育學科、交叉學科的出現是人類教育認識發展的表現。這些學科從不同層面和不同角度對教育的研究極大的促進了人類教育認識的專門化和深入性。但是,“由單數形式的教育科學向復數形式的教育科學過渡,這一動態變化過程本身也有諸多令人擔憂之處。這就是說,它由單一型、具有凝聚力和確定性的教育科學逐漸變成了擴散型的、彼此有分歧的、不確定的教育科學”,[20]由此而來的一個問題是教育科學或教育學的“不同分支學科之間往往是過于強調獨立,忽視相互支撐;過于強調獨特,忽視相互關聯;過于強調獨自,忽視相互協作。”[21]其結果是:不僅教育學作為一個學科群或學術共同體的內在統一性面臨被割裂的危險,有關教育的知識亦面臨被割裂的危險。

因此,為了在保持各個教育學分支學科相對獨立性的同時促進不同層次、不同類型分支學科之間的聯系與協作,我們在構建教育學的學科分類結構時,除了要分析教育學分支學科之間的區別或差異外,更需要充分的揭示和體現教育學分支學科之間的聯系以及它們之間相互作用、相互影響的方式。從前文我們對相關研究的分析可知,參照現代科學技術體系或依據研究目的構建教育學的學科分類結構除了能夠在一定程度上反映出教育學作為整體從基礎研究到應用研究的不同層次外,還能夠比較好的體現出這些層次之間相互補充、相互促進的關系。但是,由于教育學的基礎研究并不符合現代科學技術體系中基礎科學的特征,而更符合技術科學或應用基礎研究的特征,因此教育學在縱向結構上并不由基礎科學、技術科學和工程技術構成。那么,這是否意味著教育學只包括應用基礎研究和具體應用研究兩個層次呢?筆者以為,由于教育實踐的廣泛性和多樣性,教育學的應用基礎研究往往難以直接指導具體應用研究,因此,有必要在應用基礎研究和具體應用研究之間建立一個起過度作用的中間研究層次,這一層次的研究目的在于以應用基礎研究的理論為基礎,研究和解決一個較大的特定教育領域中的一般性問題,以為該教育領域中的應用研究提供直接的依據。由于該層次的研究是以應用基礎研究的理論為基礎的,因此,相對于應用基礎研究,它屬于應用研究,同時,由于它是特定教育領域中具體應用研究的直接依據,因而相對于該教育領域的應用研究而言,它又是基礎研究。換言之,中間研究是介于應用基礎研究和具有應用研究之間,并兼有二者特征的研究層次。綜上所述,可以認為,教育學作為一個整體,在縱向結構上包括了應用基礎研究、中間研究和具體應用研究三層次。就三者的關系而言,應用基礎研究是中間研究的基礎,中間研究又是具體應用研究的基礎,具體應用研究則是對前二者的應用,并在具體的實踐過程中總結經驗,創造新規范、新技術、新方法,從而使教育理論有效的服務于教育實踐。但是,需要指出的是,教育學的上述三個層次并無嚴格意義上的邊界,不同學科根據其研究目的或理論性質的主要方面難以絕對地歸入某個固定的層次。因此,本研究一方面擬將教育學在研究目的上從應用基礎研究到中間研究,再到具體應用研究的階梯形遞變特征作為構建教育學學科分類結構的另一個重要依據和維度,另一方面又只在這一維度上對教育學的不同層次學科進行趨向性的標示。

(二)“兩類多層次”教育學學科結構的構建

立足于教育學獨立性和整體性發展的需要,我們可以依據教育學分支學科在學科立場和研究目的方面的分化及其有機聯系,構建“兩類多層次”的教育學學科分類結構。

首先,依據學科立場,將所有研究教育問題的學科分為兩大類,一類是遵循教育學學科立場的教育專門學科,另一類是建立在教育學學科立場與其他學科的學科立場溝通基礎上的交叉學科。

其次,依據教育學在研究目的上從應用基礎研究到中間研究,再到具體應用研究的階梯形遞變特征,將教育專門學科分為以下六個層次:一是研究教育中總體性、一般性問題的教育學原理或教育原理;二是研究不同時間和不同地域教育的問題及其相互關系的教育史學(包括中國教育史、外國教育史等)、比較教育學、教育未來學;三是研究不同空間教育問題的家庭教育學、社會教育學、學校教育學;四是研究各級學校教育問題的學前教育學、小學教育學、中學教育學、高等教育學;五是研究各類學校教育問題的成人教育學、職業技術教育學、特殊教育學、民族教育學、軍事教育學等。六是研究教育活動與過程問題的德育學、心理健康教育學、教學論、學習論、課程論、教師論、學生論、班級教育學、學科(專業)教育學等。

與此同時,仍然依據教育學在研究目的上從應用基礎研究到中間研究,再到具體應用研究的階梯形遞變特征,將交叉學科分為以下五個層次:一是教育學與哲學交叉形成的教育哲學、教育邏輯學、教育倫理學、教育美學;二是與社會學科交叉形成的教育社會學、教育經濟學、教育政治學、教育法學、教育文化學、教育人類學、教育人口學等;三是與生理學、心理學等研究人身心的學科交叉形成的教育生理學、教育心理學等;四是與信息科學、系統科學、數學、統計學等工具、方法性學科交叉形成的教育系統論、教育信息學、教育測量學、教育統計學等;五是與應用學科交叉形成的少兒與學校衛生學、教育行政學、教育管理學等。

除學科立場外,教育專門學科與交叉學科區分的另一依據是教育專門學科易于與教育實踐對接,交叉學科則更多的屬于知識、理論方面的分類。就二者的聯系而言,一方面,交叉學科的發展需要基于教育學學科立場與其他學科學科立場的溝通,在借鑒其他學科理論與方法的同時,還需要吸收教育專門學科的理論與方法,如教育人類學的研究就不能完全遵循人類學的學科立場與學科范式,而是需要通過人類學學科立場與教育學學科立場的對話,實現人類學理論、方法與教育學原理、教學論、教師論等學科理論、方法的相互結合、彼此滲透,進而形成既不同于人類學,也不同于教育專門學科的新理論、新方法。另一方面,教育專門學科的發展需要立足于教育學學科立場,吸收并整合交叉學科的理論與方法,如高等教育學的研究就需要吸收并整合交叉學科中有關高等教育的研究成果。正如有學者指出的那樣,“對于作為一門學科的高等教育學來說,其學科知識理論不能是來自其他學科理論的大雜燴和拼盤,而應是多學科的理論知識整合的產物。這就需要基于高等教育學的學科立場,對不同學科高等教育研究成果進行整合研究,實現不同學科研究成果與高等教育學的對話與交流,并最終納入高等教育學學科知識理論框架,對之進行高等教育學科化建構。”[22]

此外,在教育學科中還存在一類學科是以教育學和教育研究自身問題為研究對象的學科,包括元教育學、教育科學學、教育學史、教育研究方法論、教育研究方法等,這一類學科雖然與教育實踐的關系比較間接,但是,它們在促進教育學自身的建設與發展,推動教育學學科功能的全面實現方面卻具有十分重要的意義。

[1][10]瞿葆奎,唐瑩,教育科學分類:問題與框架——《教育科學分支學科叢書》代序[C].吳康寧,教育社會學[M].北京:人民教育出版社,1998.5.18.

[2]金林祥.20世紀中國教育學科的發展與反思[M].上海:上海教育出版社,2000.280.

[3]鄭金洲,瞿葆奎.中國教育學百年[M].北京:教育科學出版社,2002.38-40.

[4]鄭金洲.教育通論[M].上海:華東師范大學出版社,2000.385.

[5][6][法]G·米亞拉雷等.教育科學導論[M].思穗,馬蘭譯.北京:教育科學出版社,1991.2.102.

[7]毛祖桓.教育學科體系的結構研究[M].北京:中央民族大學出版社,1999.67-78.

[8]陶本一.學科教育學[M].北京:人民教育出版社,2002.11-14.

[9]吳黛舒.論“教育學”的學科立場——探索“教育學”學科獨立性問題的另一個思路[J].華東師范大學學報(教育科學版),2004,(3):13-18.

[11][12]張詩亞,王偉廉.教育科學學初探——教育科學的反思[M].成都:四川教育出版社,1990.186.200-203.

[13]胡德海.教育學原理[M].蘭州:甘肅教育出版社,1998:33-45.

[14]沈珠江.論科學、技術與工程之間的關系[J].科學技術與辯證法,2006,(3):21-25.

[15]鄭哲敏.關于技術科學與技術科學思想的幾點思考[J].中國科學院院刊,2001,(2):132-133.

[16]滿忠坤.教育研究學科立場的缺失與重構[J].教育發展研究,2013,(3):56-61.

[17][19]炎冰,宋子良.“交叉學科”概念新解[J].科學技術與辯證法,1996,(4):51-54.

[18]烏家培.交叉科學發展的原因和途徑[A].迎接交叉科學的時代[C].北京:光明日報出版社,1986.37.

[20]瞿葆奎,范國睿.當代西方教育學的探索與發展[J].教育研究,1998,(4):6-17.

[21]程天君,吳康寧.當前教育學研究的三個悖論[J].教育研究,2006,(8):20-24.

[22]張應強.高等教育學的學科范式沖突與超越之路——兼談高等教育學的再學科化問題[J].教育研究,2014,(12):13-23.

(責任編輯:曾慶偉)

李虎林/西北師范大學教育學院副教授,教育學博士,主要從事教育基本理論研究