開平市水稻田地力評價及土壤改良措施

馬曉曉,張祥會,甘思傳,方壽山,伍偉鵬

(1.開平市農業(yè)科學研究所,廣東開平 529300;2.廣東農工商職業(yè)技術學院,廣東廣州 510507;3.開平市農業(yè)局,廣東開平 529300)

近幾年來,由于受水土資源和大環(huán)境氣候改變的影響,我國乃至全球性的糧食安全問題都變得日益尖銳。據國土資源部發(fā)布的第二次全國土地調查數據,全國耕地面積(2009年)達13 538.5萬hm2,其中大量耕田需按照國家政策退耕還林、還濕、還草以及耕田修養(yǎng)生息;另外,有很多耕地受到中度、重度污染等。因此,作為土壤精華的耕地,無論在數量上還是質量上情形都不容樂觀[1-3]。這種情況使得我國的糧食安全問題更加突出。為了解決這一難題,唯一途徑就是提高我國耕地的質量和生產能力[4]。目前,基于GIS平臺的耕地地力評價使得人們能夠清晰、客觀地掌握耕地地力及其耕地各肥力因子的時間、空間變化特點,洞察耕地這一資源在面積、質量的空間變化[5-8]。這對于有效且合理的利用耕地、提高耕地的地力具有重要意義。

開平市地處112°13'~112°48'E,21°56'~22°39'N,處于南亞季風氣候區(qū)。開平市水稻土總面積為32 702 hm2,其面積約占總耕地面積的84.81%,占耕地面積的絕大多數。因此,筆者以開平市水稻土為例,探討該市耕地地力評價指標體系的建立,在此基礎上對現存的土壤問題提出改良建議,以期提升該市農業(yè)生產方面的競爭實力。

1 開平市水稻土土壤概況

開平市水稻土主要分布于潭江沿岸的平原地帶、寬谷盆地、丘陵坡地以及山坑峽谷。由于耕作,土壤熟化程度高,且犁作層與犁底層的分界線明顯。其中,淹育型水稻土占總水稻土的3.24%,潴育型水稻土占水稻土總面積的大多數,達93.37%,剩下潛育型水稻土、滲育型水稻土、沼澤型水稻土分別占水稻土總面積的2.57%、0.55%和0.77%。

2 開平市水稻土的耕地地力評價

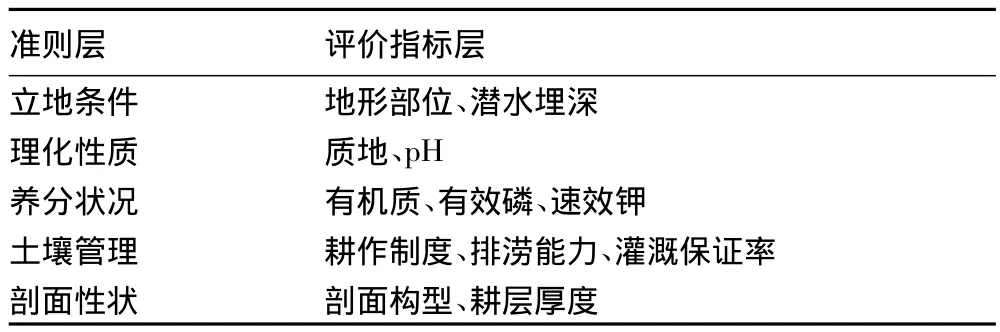

2.1 開平市水稻田地力評價和評價指標體系 針對影響開平市水稻田地力的主要因素,并且結合該市土壤和實際農業(yè)生產情況,采用《全國耕地地力調查與質量評價技術規(guī)范》及3S技術,結合專家經驗,選擇立地條件、土壤理化性狀、土壤管理和剖面構型等12個指標為評價依據[7],形成適合該市水稻土耕地地力的評價體系(表1)。

表1 開平市水稻土地力評價體系

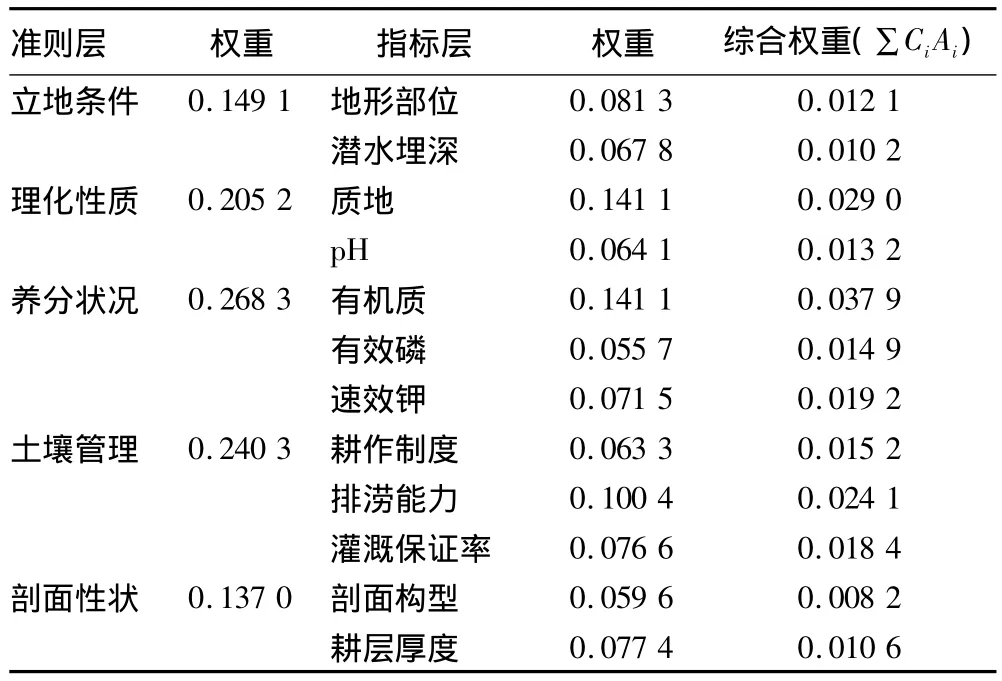

2.2 各評價指標的權重計算 對開平市水稻田地力評價指標體系的準則層和評價指標層賦值,通過建立層次模型結構和相關的判斷矩陣,得到各個指標的權重。然后,將各準則層與評價指標層對應的權重進行乘積,所得結果即是指標層的地力組合權重(表2)。

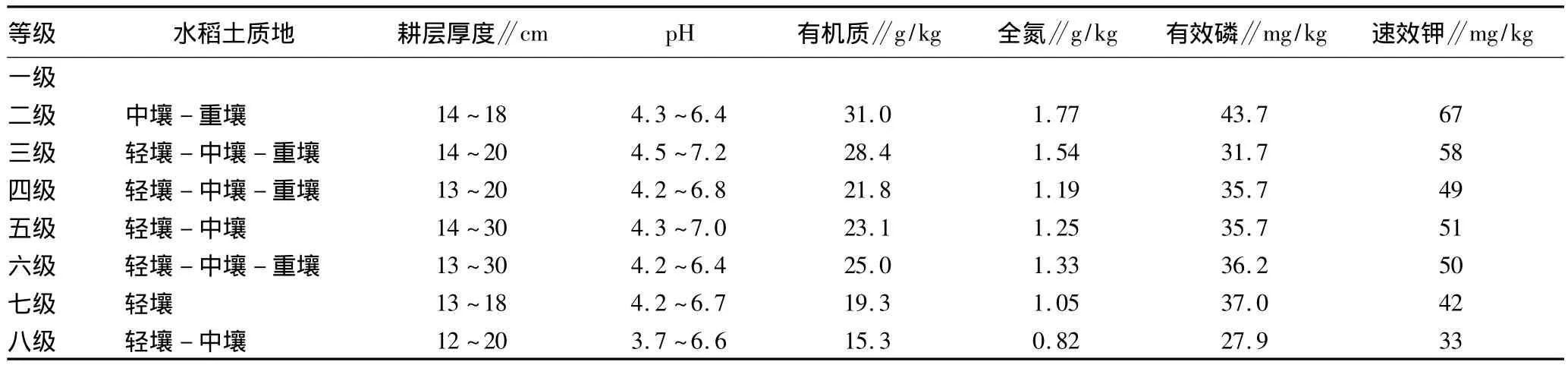

2.3 開平市水稻土地力等級的劃分 根據以上綜合指數的變化規(guī)律,采用等距法確定對水稻土進行分級的方案,最后利用分等方案劃分各個評價單元的等級(表3)。

3 開平市各等級水稻土地力等級特征

3.1 水稻土各地力等級的土壤理化狀況 為了能夠對各等級的不同水稻田有針對性地進行土壤改良,對開平市水稻田同一等級的水稻土壤進行了理化性狀的相關化驗,得到各等級土壤的理化性狀(表4)。根據不同的理化性狀,2~8級水稻田的有機質、全氮、有效磷和速效鉀含量都大致呈逐步下降的趨勢。根據水稻田土壤理化狀況變化規(guī)律,可以科學地對各級水稻土進行改良。

表2 開平市水稻土土壤地力評價因子組合權重

表3 開平市水稻土地力等級評價結果

3.2 開平市水稻田不同地力等級的分布情況 開平市水稻田地力等級可將8級土壤分為高產田(二級地)、中產田地(包括三級地、四級地、五級地)和低產田(包括六級地、七級地、八級地)。由表3可知,高產田、中產田、低產田面積分別占總水稻田面積的4.79%、64.07%、31.14%。可見,開平水稻土地力總體一般,屬于中等偏上水平。

4 開平市水稻田中低產田的成因分析

開平市現有中低產水稻田面積約占總水稻田面積的95.21%。曾希柏等[9]研究表明,從耕地本身、改良難易程度、改良成果等方面進行考慮,中產田和低產田存在著很大的差異。對于中產田,制約其肥力發(fā)揮效果和農作物產量的主要障礙因素在很大程度上來自耕作、管理、施肥以及由此所誘發(fā)的土壤因子變化。我們通常可以通過作物改良、耕作和施肥優(yōu)化等來優(yōu)化。然而,低產田則是由于耕地本身存在著限制因素,這些地的產量低于當地高產田的30%。

表4 開平市不同等級水稻土的理化性狀

開平市低產水稻田面積約占總水稻田面積的1/3左右。這些低產的水稻田普遍存在“砂、淺、瘦、斑、旱、澇、漬”等肥力障礙因素。產生低產水稻田的障礙因素主要包括以下幾點:水土流失,排灌條件差;投入不足,粗放經營,耕地地力退化;部分地區(qū)農田基本設施落后,抵御自然災害能力弱。這些原因導致開平市低產水稻田的產生。根據我國國情,繼續(xù)擴大耕地面積的潛力已不大。這就決定我國糧食增產必須從提高單位面積的產量入手[10]。因此,如何有針對性地改良這些低產水稻田,是制約開平市農業(yè)發(fā)展的一大難題。

5 低產水稻田的改良措施

5.1 灌溉改良型低產田的改良 該類型的耕地具有以下特點:地勢高,受沖刷,砂粒多,養(yǎng)分低,漏水漏肥,土層淺薄。針對這些特點,在實際生產中要注意解決水源,修筑梯梗,完善排灌系統(tǒng),并且抓好水旱輪作,增施有機肥,逐步加深耕層,提高地力,并且注意修好環(huán)山溝、攔洪溝,防止水土流失。

5.2 潛漬稻田型低產田的改良 該類型水稻低產田的主要障礙因素是地下水位高、排水不良、有機質分解慢、速效養(yǎng)分低。而該類水田改良的關鍵是健全排水系統(tǒng),排除田間漬澇;改革耕作制度,水旱輪作,翻耕曬垡,進行水、肥、氣、熱的調節(jié)性改良;適當增肥,改善土壤營養(yǎng);因地制宜,合理調整農業(yè)結構。

5.3 瘠薄培肥型和過砂過黏型低產田的改良 該類型低產水稻田的特點是水稻田砂化、土壤板結、黏度較大、耕地層較薄,而且土壤肥力較差,部分土壤酸化嚴重、耕地毒化。根據這些障礙因素的差異,可將其歸納為黏瘦型水稻土、緊實型水稻土和黃泥田類水稻土。

5.3.1 黏瘦型水稻土及其改良。該類水稻土質地黏重,土壤極易板結,通透性差,有機質貧乏,有效養(yǎng)分不高。改良措施有摻砂改黏,疏松土壤;早中耕,深中耕,促進土壤中氣體交換和養(yǎng)分分解;最重要的是,增施有機肥,特別是含大量纖維素的有機肥,如增施綠肥、秸稈還田等[11]。

5.3.2 緊實類水稻土及其改良。該類水稻田的主要障礙因素為:質地粗,黏著力不強,易沉實淀漿板結;黏力膠體低,保蓄能力差,交換量低,保肥、供肥能力差;非毛管孔隙多,不保水分,易滲漏,抗旱能力差;有機質含量少,養(yǎng)分貧瘠。對于該類土壤,很難根本性地解決以上問題,只能逐步改良,從客土(入泥改土)、增施有機肥和耕作制度改革(即水旱輪作)3個方面入手。

5.3.3 黃泥田類水稻土及其改良。該類水稻土具有黏、淺、瘦、酸等特點,即土壤熟化程度低,耕層淺瘦,土質黏重,耕性差,含養(yǎng)分量低,水稻回青慢,發(fā)科少,產量不高。在農業(yè)生產改良時,要注意以下幾點:搞好水土保持,做到治山、治水、治土三結合;增施有機肥,結合深耕改土,增施綠肥;適當施用石灰,并且配施鉀肥,氮肥要協(xié)調施用;水旱輪作。

5.4 耕地毒化現象的原因和改良措施 針對存在的土壤毒化問題,根據問題出現的原因進行分類解決,而出現這種現象的原因是化肥施用不合理、人為耕地污染(不合理采礦、垃圾廢水等污染)。

化肥的施用不合理主要體現在以下幾點。①肥料施用的不合理搭配,使得耕地的養(yǎng)分供應失調。有研究表明,單獨施用氮肥或氮肥與鉀肥會導致耕地中土壤磷流失增加,而且氮肥也會降低土壤中錳、鋅元素的有效含量。在中性或石灰性的耕地土壤中,長時間的施用鉀肥后該耕地中的鈣元素會減少,而且出現土壤板結問題。土壤中有機質的含量會影響土壤養(yǎng)分的有效性轉化。故不合理的施用化肥會使得耕地中一些微量元素尤其是以有效態(tài)存在的微量元素含量下降,從而成為一種養(yǎng)分障礙因素,使得植物無法按照自己生長階段以及科學比例吸收耕地中的所需養(yǎng)分[12-15]。②過量施肥對環(huán)境產生了污染,甚至毒害作用。有研究表明,我國的化肥使用量已達到世界平均水平的2.9倍[16],但是肥料的利用率僅為發(fā)達國家平均水平的35%。這說明所施肥料僅有很少部分被作物利用,絕大多數則進入大環(huán)境中。過量磷肥進入水域中,會造成水體富營養(yǎng)化,嚴重的造成水體老化,影響飲用水;磷肥中一般含有重金屬如鎘、鈾等,會造成土壤重金屬的積累。長期使用氯化鉀,會使土壤酸化,造成土壤中過多活性鋁的出現。這些都會對作物產生毒害作用。大量使用氮肥,使得土壤中無機氮含量偏高,最終使得所種植的作物硝酸鹽含量增加。這會使得消費者因為攝入較多的硝酸鹽,產生中毒反應,甚至增加罹患癌癥的幾率。

在具體的耕地改良中,要做到以下兩點。①加強宏觀調控,即國家和政府部門應進一步加大對測土配方等項目的資金和技術投入;②結合施用化肥和有機肥料,同時在施用化肥時,要按照作物生長發(fā)育的施肥規(guī)律以及土壤的供肥特性、肥料效應合理的、有結構的施肥,并且注重對耕地中微量元素的補施。

[1]白瑋,邱愛軍,張秋平,等.黃淮海地區(qū)水土資源糧食安全價值核算[J].中國人口·資源與環(huán)境,2010,20(1):66 -70.

[2]王秀紅,申建秀.中國生態(tài)退耕重要階段耕地面積時空變化分析[J].中國農學通報,2013,29(29):133 -137.

[3]陳秧分,劉彥隨,李裕瑞.基于農戶生產決策視角的耕地保護經濟補償的標準測算[J].中國土地科學,2010,24(4):4 -8.

[4]全國農業(yè)技術推廣服務中心.耕地地力評價指南[M].北京:中國農業(yè)科學技術出版社,2006.

[5]謝葉偉,趙軍,李勇,等.基于GIS的典型黑土區(qū)海倫市耕地地力評價研究[J].干旱區(qū)地理,2011,34(2):325 -330.

[6]魯明星,賀立源,吳禮樹,等.基于GIS的華中丘陵區(qū)耕地地力評價研究[J].農業(yè)工程學報,2006,22(8):96 -101.

[7]張海濤,周勇,汪善勤,等.利用GIS和RS資料及層次分析法綜合評價江漢平原后湖地區(qū)耕地自然地力[J].農業(yè)工程學報,2013,19(2):219-223.

[8]閆一凡,劉建立,張佳寶.耕地地力評價方法及模型分析[J].農業(yè)工程學報,2014,30(5):204 -210.

[9]曾希柏,張佳寶,魏朝富,等.中國低產田狀況及改良策略[J].土壤學報,2014,51(4):675 -682.

[10]那艷斌.氨基酸與鈣鎂配施對番茄產量、品質影響初探[D].北京:中國農業(yè)科學院研究生院,2011:2-3.

[11]梁啟用,竇洪.陽江市高新區(qū)、海陵區(qū)耕地質量調查與中低產田改造學報[J].安徽農學通報,2014,20(13):74 -87.

[12]林葆,林繼雄,李家康.長期施肥的作物產量和土壤肥力變化[J].植物營養(yǎng)與肥料學報,1996(1):6-18.

[13]周衛(wèi)軍,王凱榮.不同農業(yè)施肥制對紅壤稻田土壤肥力的影響[J].熱帶亞熱帶土壤科學,1997,6(4):231 -234.

[14]寇長林,王永岐,連東軍,等.施肥結構對砂質潮土中微量元素空間變化的影響[J].土壤通報,2001(2):32.

[15]汪建飛,刑素芝.農田土壤施肥的負效應及其防治對策[J].農業(yè)環(huán)境保護,1998,17(1):40 -43.

[16]夏榮基.土壤和肥料基礎知識[M].北京:農業(yè)出版社,1981.