我國中小民營企業的培訓外包策略研究

廣州工商學院 趙 瓊

我國中小民營企業的培訓外包策略研究

廣州工商學院 趙 瓊

新經濟條件下,我國中小民營企業得到了快速發展,對我國的經濟持續、健康發展,維護社會穩定方面做出了重要貢獻,但是在人力資源管理的科學化、規范化方面也暴露出了一些問題,尤其是在員工培訓方面的缺陷給企業未來的發展埋下了隱患。本文分析了目前企業培訓中存在的共性問題,并根據中小民營企業的特點,在培訓外包模式下提出了相應的解決策略。

中小民營企業 培訓外包 培訓策略 校企合作

1 引言

自1978年改革開放以來,我國的民營企業在政策上經歷了從“禁止、限制”到“鼓勵、支持”的轉變后,得到了快速發展,逐漸從小到大,由弱變強,成為社會主義經濟不可或缺的重要組成部分和中國經濟新的增長點。同時,受到第三次工業革命浪潮的影響,在新技術革命推動下,企業呈現出分散化、小型化的趨勢。目前,在國家工商部門注冊登記的中小民營企業(不包括個體工商戶)超過了1000萬家,占全國工業總產值比例約60%,利稅收入貢獻比例為44%,提供了80%的城鎮就業崗位。

在取得成就的同時,也隱藏著危機。一般而言,民營企業如果能堅持5年左右那么在市場競爭中生存下來的概率就會增大,但是我國民營企業的平均壽命只有2.9年,例如,北京中關村“電子一條街”原本有約5000家民營企業,生存時間能超過5年的只有430家,其余91.4%的企業已經煙消云散,生存期超過8年的企業更是寥寥,僅占到總數的3%左右。

經濟競爭的最終落腳點主要體現在人才和技術兩個方面,相較之下,人才比技術更難獲取,于中小民營企業而言,對于職員工的技能培訓更是關系到了企業的生存發展和競爭力提升,因此,作為人力資源管理六大模塊之一的員工培訓越來越受到重視。

但是限于中小民營企業基礎薄弱、財力有限、管理模式隨意等問題,培訓工作雖然一直都在做,但是效果不顯著,還不能實現以人力資源優勢來配置和優化企業其他資源,投入產出比較低。

2 培訓外包的動機

2.1 中小民營企業員工培訓存在的問題

(1)培訓意識不到位,將培訓視為“費用支出”。中小民營企業的管理者更多關注的是企業的生產經營活動,對培訓的重視僅停留在口頭上,在實際工作中認為培訓增加了企業費用支出。根據相關的調查統計顯示,民營企業中約24%左右的

企業沒有培訓計劃,38%左右的企業有培訓計劃但未實行,只有不到40%的企業能做到既有計劃又能實行,這個比例在中小民營企業中更低。

(2)培訓內容和形式陳舊、效果差,流于形式。在企業進行培訓之前沒有進行相應的需求分析,對不同層次、不同類型的員工培訓的內容都一樣,缺少針對性。培訓的形式也較為單一,基本等同于學校教育采用班級課堂教學方式,主要靠外聘培訓講師慷慨激昂調動氣氛,造成“訓前激動,訓時感動,訓后不動”,過不了多久又回到原型的怪圈。

(3)培訓只關注少數,忽略了大多數。有些中小民營企業也關注培訓,但是一般能參加培訓的都是企業的中高層領導和骨干員工,將培訓作為一種獎勵或企業福利,但是相關數據顯示,高技能(能力)員工離職率與參與培訓的時間成正比,即高水平的員工在獲取更多技能后傾向于通過跳槽獲得更多的勞動報酬、更高職位,以體現個人價值。根據管理學中的木桶原理,企業的發展不能依賴少部分人,而應該通過提高絕大多數人的工作水平來提升企業整體水平。

2.2 培訓外包的優勢

培訓外包是指將制定培訓計劃、辦理報到注冊、提供后勤支持、設計課程內容、選擇講師、確定時間表、進行設施管理、課程評價等職能外包出去的一種培訓方式。

利用培訓外包,企業可以從中得到相應的好處。

(1)提高資金使用效率。中小民營企業花的每一分錢都是自己的,好鋼要使在刀刃上,通過培訓外包比單一培訓部門節約大約40%的人力成本。

(2)由專業的人做專業的事情,利用外部優秀的專業化資源進行業務整合。外包服務商可以為企業量身定做適合企業的培訓課程,根據企業發展的不同階段設計整體解決方案,培訓目標可以深入30%,培訓效果轉化增加60%。

總體上講,外包不僅可以降低企業人力成本、提升企業核心競爭力、促進社會分工細化和專業化,同時也符合交易成本理論、核心競爭力理論和戰略管理理論,有其產生的社會根源和理論根源。培訓外包屬于人力資源管理的職能性外包,它可以幫助企業集中80%的精力,專注于20%的核心業務,增強企業對市場變化的快速應變能力。

3 中小民營企業培訓外包的實施策略

3.1 培訓外包的形式

(1)與區域內高校合作。由于高職院校比企業方擁有更好的培訓資源(師資、場地)和專業能力,中小民營企業可以選擇所在區域內的高職院校作為培訓的外包合作方,但要從學校聲譽、從事企業培訓的經驗、培訓成功的案例、共同價值觀、完成任務的能力等方面來進行選擇,一旦確定后雙方需簽訂外包合同。一方面,通過高校服務可以提升企業人事培訓的質量,費用也比商業培訓機構低;另一方面,對于學校而言,可以增強校企合作,同時解決學生就業問題,這種合作可謂“雙贏”。

(2)利用政府、行業組織舉行的培訓,實現“搭便車”。為了提升中小企業的人員素質,政府投入了專項資金在全國范圍啟動了形式多樣的“培訓工程”,如農民工培訓、下崗職工再就業培訓、國家中小企業銀河培訓工程等,這些培訓涉及到不同層次、不同類型、不同時間,資源優質又是由政府買單,中小企業尤其是中小民營企業應該善于搜集信息,利用這些資源來提高員工自身的素質。

另外,中小民營企業所在地區的各種行業協會也會不定期舉辦一些聯合培訓和按行業、類別、層級等分類的專項培訓,如會計人員培訓、人力資源專職管理人員培訓等,他們將中小企業不愿或沒能力舉辦的培訓承擔了下來,在學習培訓知識的同時也可以增加企業之間同行的交流,同時費用較低,中小民營企業也可以考慮參加。

(3)選擇外部商業培訓機構或咨詢公司。中小民營企業在人力資源管理部門建設程度較低的情況下,可以借助外部培訓服務商為企業策劃、實施培訓項目,合作方式通常有兩種。

第一,戰略伙伴式的長期合作。經過各項標準衡量之后,企業選擇一家有資質的、適合的服務商實行長期合作,利用服務商的優秀講師、掌握的行業信息和專業培訓技巧,針對不同層次人員的培訓需求進行整體規劃。長期合作可以保證培訓的連續性和課程的針對性,雙方合作基礎更為牢固。

第二,主題式的短期合作。這種方式下,由企業方根據自己的培訓目的進行專題設置,如改善現場管理、提升服務水平、提高員工滿意度、提升管理技能、領導團隊建設等,與市場上的培訓機構進行溝通,選擇服務質量高、口碑好,滿足企業要求的,可以根據各家機構擅長的業務每次選擇不同的合作伙伴。

(4)利用互聯網進行“E-learning”。利用網絡員工可以通過計算機實現在線學習、遠程學習,對培訓服務商的選擇擴展到全國范圍,充分實現資源的整合和利用。尤其是移動互聯終端實現了隨時隨地利用碎片時間進行學習,擺脫了時空和地域的限制,尤其是現在流行的“慕課”,可以實現互動和交流,已經應用于企業培訓領域,企業可以委托相應的機構開發相關培訓課程,有需要的員工可以自行在網上觀看學習。

但是,此種方法更為適合企業內部自我效能感比較強的員工,此類員工有自我管理能力,根據教育學家加里森的觀點,他們可以自己決定學什么和如何學,實現自我激勵和成長,不需要外部激勵,只需要外部為他們提供信息和學習資源。

(5)由供應鏈的上下游企業提供培訓。現在的市場競爭不再是企業單打獨斗,隱藏在深層次的是供應鏈和供應鏈之間的競爭。中小民營企業雖然實力有限,但其上游企業或許是實

力雄厚的大公司,為了保證競爭優勢,他們可以為中小企業提供部分培訓,如生產商為銷售商提供產品知識培訓,設備提供方為使用方提供設備操作技能培訓等,例如,西門子醫療系統集團的“Educate”培訓就是針對客戶需求提供臨床操作演練培訓,讓客戶獲得最大的投資回報率,降低自己的培訓費用。

3.2 培訓的方式

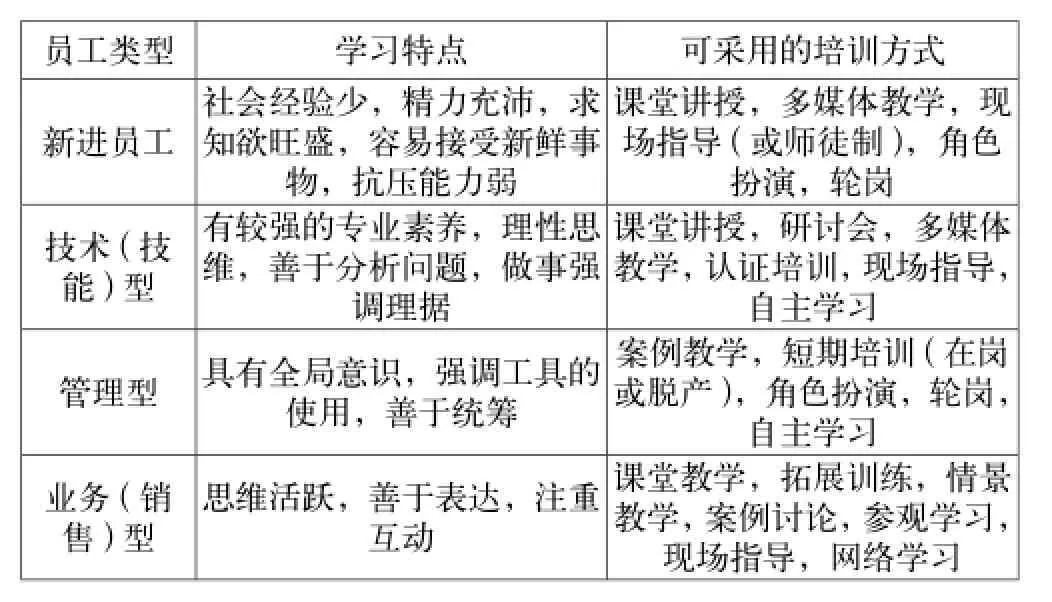

中小民營企業的員工根據進入企業時間長短和所在崗位不同,一般分為新進員工、技術崗、管理崗和業務崗,他們在進行培訓時應采用不同的方式,如表1所示。

表1 企業不同類型員工培訓方式一覽表

4 中小民營企業實行培訓外包應注意的問題

民營經濟在國民經濟發展中發揮著越來越重要的作用,但是在人員培訓方面的落后已經逐漸成為制約未來發展的重要因素,尤其是中小民營企業。根據核心競爭力理論,企業可以將人力資源管理中的培訓外包,但是也要關注以下問題:

4.1 外包不是撒手不管,企業仍需要配置培訓專員。

培訓外包雖然可以免去中小民營企業建立培訓部門的麻煩,將內部重復性、事務性的、不涉及企業機密的培訓事務,以支付酬金的方式委托給第三方專業服務商去完成,但是涉及到企業核心業務職能的部分仍要由自己承擔,所以培訓部門可以沒有,但是仍需要配置至少一名培訓專員負責與第三方溝通、監督和反饋,降低培訓的失敗幾率。

4.2 存在信息不對稱,慎重選擇外包服務商。

近些年來,中國的培訓市場已逐漸發展起來,出現了越來越多的培訓服務商,但是質量參差不齊,企業只有選擇好的服務商,才能確保培訓能獲得滿意的效果,但是現在培訓市場存在信息不對稱,有大量的虛假信息,造成了部分中小企業很難利用現有資源準確掌握培訓單位的資質,加大了企業的風險,選擇不慎甚至會影響到企業的發展,因此,在外包合同文本中一定要明確各方的權利和責任。

4.3 培訓效果評估問題

培訓效果的評估不要過分依賴第三方的反饋問卷,更多是要企業內部去觀察和衡量受訓人員在培訓結束后心理和行為表現,是否將培訓成果應用于實際工作,工作效率是否較培訓前有所提升、精神狀態是否好過從前,可根據“柯式四級培訓評估模式”從反應層、知識層、行為層和結果層來評估。企業只是將業務外包了,但是培訓活動的控制權和監督權仍要掌握在自己手里。

4.4 掌握學習的主動權

培訓不是被動接受,中小民營企業要創建學習型組織,利用企業文化去培養組織內部的學習氛圍,向各級員工強化全員學習、終身學習的理念,建立學習的共同愿景,充分發揮員工的積極性和創造性,不止關注員工的學習內容,更要培養員工的學習能力和將所學知識應用于工作的能力,讓員工在實現自我價值的同時也促進企業價值的實現。

4.5 避免培訓目標與企業文化的沖突

培訓服務商的目的是通過培訓來獲得收益,企業進行培訓的目的是提高員工的技能,表面看來二者并不沖突,但是在實際運行中可能會產生矛盾,使得雙方無法繼續合作,頻繁更換服務商會對內部員工的士氣造成不良影響。一方面,在選擇階段,應盡量選擇與企業本身有共同價值觀或相似價值觀的服務商;另一方面,在培訓過程中,要加強對服務商的監管,不斷對其進行評估,不能偏離企業原先設定的方向。

[1] 田園.中小企業人力資源外包模式及風險防范[J].理論導刊,2013(1).

[2] 劉崢.選擇培訓外包供應商面臨的信息不對稱問題及其對策[J].中國人力資源開發,2013(3).

[3] 趙映云.基于“搭便車理論”思考的中小企業員工培訓[J].企業經濟,2007(3).

[4] 王培玉.中小企業培訓問題與對策探討[J].企業經濟,2013(5).

[5] 邵菊梅.中小型民營企業員工培訓存在的問題與對策[D].上海外國語大學,2012.

F276.3

A

2096-0298(2015)04(a)-187-03