LIMS系統在新增耕地質量監測中的研究與應用

馬增輝,韓霽昌,王歡元,張露,張衛華

(陜西省土地工程建設集團,陜西地建土地工程技術研究院,國土資源部退化及未利用土地工程重點實驗室,陜西西安710075)

土地整治工程的最終的產品和成果是新增耕地,是確保18億畝紅線的重要途徑,新增耕地的質量是檢驗和評價土地工程成敗的關鍵,對新增耕地質量檢測指標的管理、分析和數據融合顯得尤為重要。目前,新增耕地質量監測呈現多源、多點、多指標、長時間的特點。多數據來源——包括遙感、無人機、多傳感器、室內儀器分析、流動現場檢測等,且數據異構;多項目點——土地項目點數量不斷增加,空間變異增大;多指標——新增耕地來源類型較多,主要包括鹽堿地、沙地、灘涂、廢棄宅基地等,不同土地類型整治后,反映新耕地質量的土壤及其他理化指標不同,指標類型和檢測方法繁多;長時間——即要常態監測,一般一個土地整治工程項目投資回收期是8~10年,要求監測時間長。隨著土地整治工程的實施,人員更替、項目繁多、數據異構、時期不同,人工管理監測和分析數據的模式無法滿足需求,急需一種數字化、自動化的數據采集、整理和分析系統來解決。而實驗室信息管理系統(Laboratory information management system,LIMS)為解決管理、分析和數據融合提供了技術和理論支撐。

實驗室信息管理系統是協調實驗室人員、設備、材料、方法、環境等各類資源,能動地協調工作流程,形成人、機、料、法等要素的閉環控制,規范實驗室操作,融合各種數據資源,為實驗室高效運行和管理提供保障。目前,國內LIMS系統已在能源、食品、醫藥、農牧、環保、制造、計量等傳統行業的質量檢測、鑒定與分析中廣泛應用[1-17]。利用LIMS系統多種靈活的管理和運營模式,使新增耕地質量監測達到檢測流程標準化、檢測數據精確化、檢測儀器自動化,解決新增耕地質量檢測指標的管理不規范以及數據難以共享等問題,降低實驗室成本、信息融合、高效服務和規范化管理,建立一套集現代化管理思想與先進的信息技術為一體的質量管理系統已成必然,以滿足當今新增耕地監測信息化、網絡化建設及環境管理的要求。

1 新增耕地質量監測實驗室信息管理系統的關鍵技術

人工管理監測和分析數據的模式,其時效性差、準確度低、效率低下、缺乏系統性,主要表現在:手工抄送、錄入數據;手工編制報告報表;手工數據統計。這種工作模式已不能適應對新增耕地質量管理的時效性、準確性、系統性要求。針對新增耕地質量監測呈現多源、多點、多指標、長時間的特點,采用信息融合、門戶、工作流、物聯網等主要技術,分別解決數據異構、空間變異增大、指標類型和檢測方法繁多、監測時間長的問題。

1.1 基于信息融合技術的監測數據集成研究 依據《農用地分等規程》、《農用地定級規程》、《農用地質量動態檢測技術規范》、《補充耕地質量驗收評定技術規范(試行)》[18-20]以及西北地區當地生態環境和土地整治后驗收標準,制定土地整治后生態環境及土地質量監測指標。質量監測指標,其中自然因素和人為因素包括:

(1)自然因素指標。①水文:水源類型(地表水、地下水)、水量、水質等;②土壤:土壤表層有機質含量、土壤酸堿度(土壤pH)、土壤質地、有效土層厚度、地表巖石露頭度、土壤鹽堿狀況、障礙層距地表深度、土壤侵蝕狀況、土壤保水供水狀況等;③地貌:坡度、坡向、坡型、地形部位。

(2)人為因素指標。①農田基本建設:灌溉條件(水源保證率、灌溉保證率)、排水條件、田間道路條件、田塊大小、平整度及破碎度等。②耕作制度:a.投入,物質投入包括種子、化肥、農家肥、地膜、水電、農機具等;活動投入包括各類生產環節中勞動力投入和必要的農田維護勞動力投入;技術投入包括作物品種。b.產出,即指定作物實際產量。

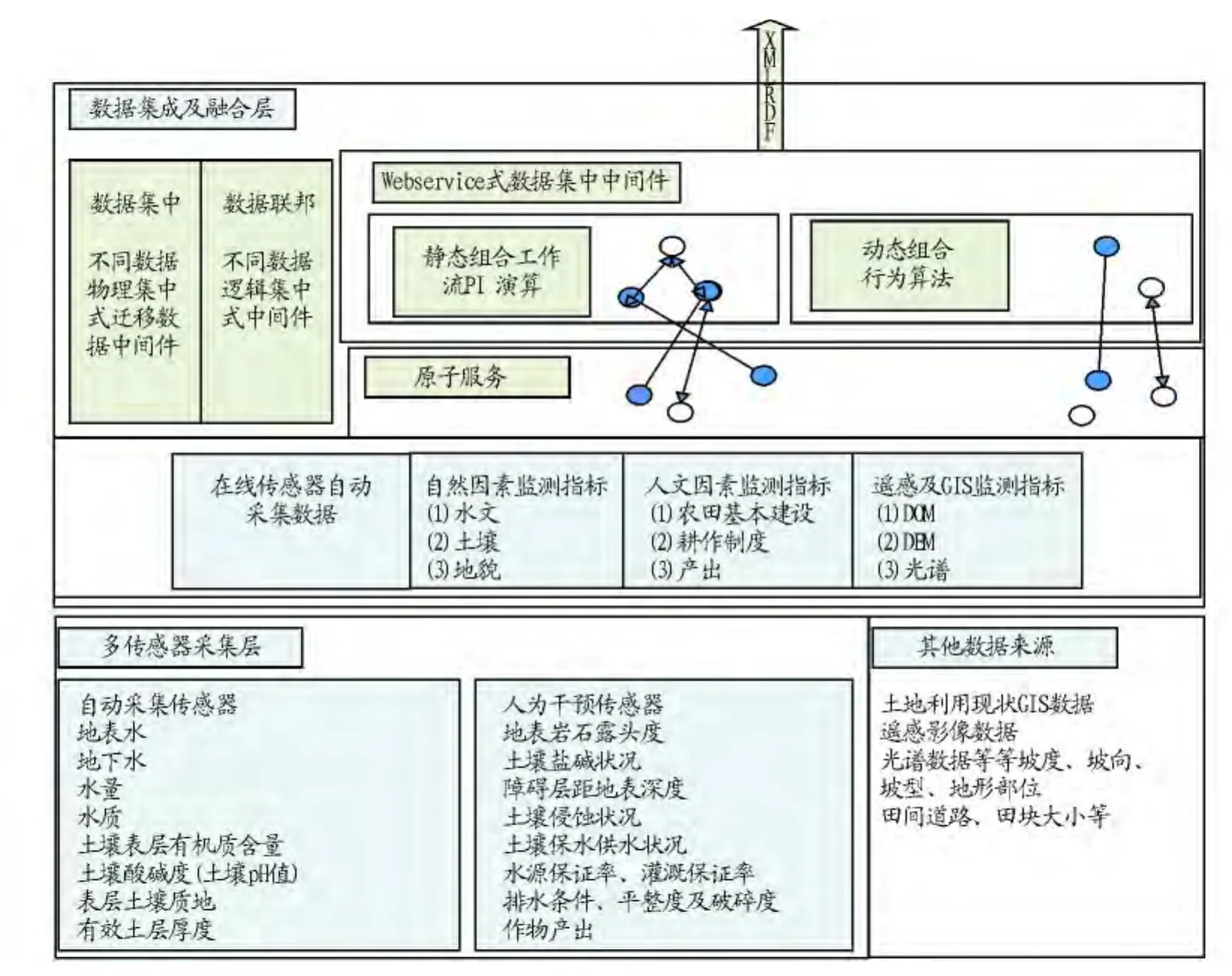

多源信息融合技術又稱多傳感器信息融合技術,其關鍵問題是對具有相似或不同特征模式的多源信息進行處理,以獲得具有相關和集成特性的融合信息。基于信息融合的新增耕地監測數據集成研究,是將地貌等GIS和影像數據、水文及土壤質量結構化數據、農田基本建設和耕作制度非結構化數據等異構數據集成及融合,如圖1所示。

圖1 數據集成及融合邏輯框架

圖1中框架邏輯設計分為2層,底層為多傳感器采集層,分為自動采集傳輸傳感器、人為干預傳感器及其他數據來源3種情況。數據集成及融合層。在土地整治過程中,大量結構、語義異構的不同數據源,采用數據集中、數據聯邦和Web服務3種方式,完成數據集成。包括在線傳感器自動采集數據與自然因素、人為因素和遙感與GIS數據的融合,向上提供標準的數據訪問接口。采用數據集中、數據聯邦和Web服務中間件3種方法進行數據的集成和融合。其中,數據集中是將數據庫標準相同的數據通過數據集中的方式進行數據集成;數據聯邦是將數據庫標準不同的數據進行封裝;Web服務是將數據異構的數據進行融合,無論標準的原子服務、組合服務向應用層提供XML、RDF等標準的數據文件格式,統一應用組件接口,也就是說,和以往應用相比較,應用不再直接與數據相連接,降低耦合度,為快速搭建應用提供良好的組件接口。

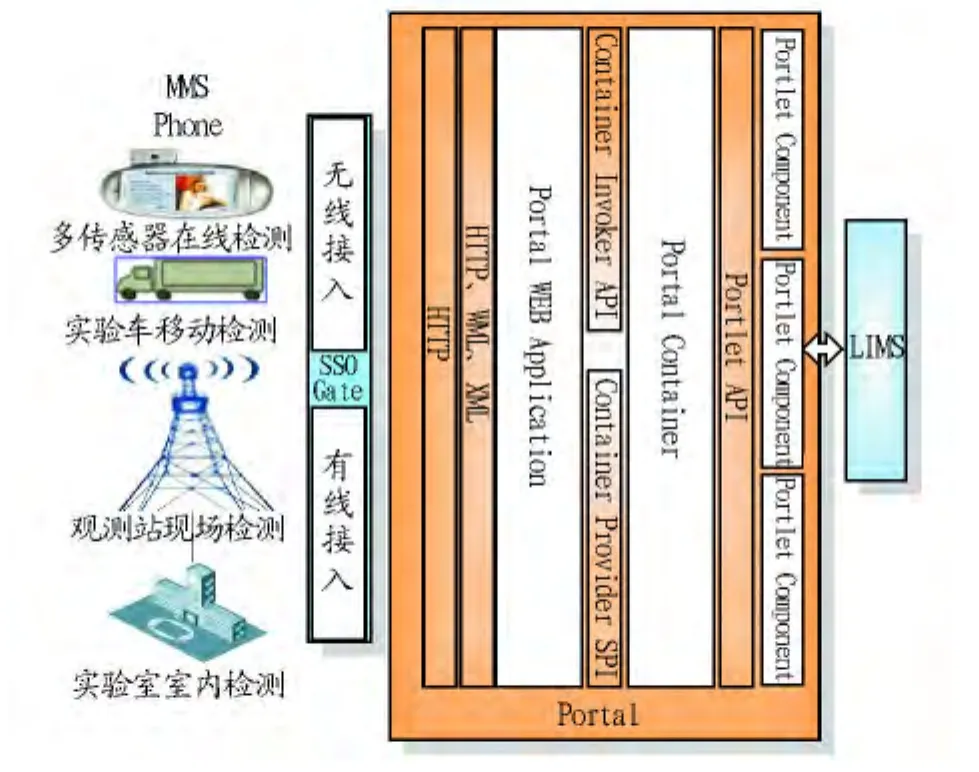

1.2 基于Portal的常態監測體系構建 現有新增耕地質量監測包括多傳感器、室內儀器分析、流動現場檢測等指標檢測手段。將Portal技術應用于LIMS系統,形成新增耕地質量室內檢測、移動檢測、在線監測和現場檢測的常態監測體系。以Portal技術構建LIMS系統,使其具有個性化界面定制,單點登錄(Single Sign-on,SSO),以及信息聚合等服務功能,為用戶提供單一的訪問入口、個性化界面定制和統一的安全管理,提高了平臺系統的表現能力,滿足不同地點和不同監測方式用戶的要求。基于Portal的常態監測體系見圖2。

1.3 基于WfMC的工作流技術的檢測流程標準化 要使新增耕地質量監測LIMS系統達到檢測流程標準化,就必須解決工作流技術和流程可視化問題。檢測流程管理模塊主要完成委托樣品檢測流程,實現委托樣品檢測流程的電子化、自動化和業務數據共享,提高實驗人員及管理人員的工作效率,包括樣品登記、任務分配、樣品接收、樣品測試、報告審核、報告簽發、收費結算、余樣處理等功能。WfMC是工作流聯盟的簡稱,可視化建模工具的設計與實現是工作流技術應用于檢測流程,使其標準化的關鍵。在建模工具的設計與實現中,采用面向對象的方法進行設計,其主要包括面板、建模工具菜單、活動、參與者、轉移條件、線型等對象。工作流建模工具類見圖3。

圖2 基于Portal的常態監測體系

圖3 工作流建模工具類

(1)DesignerApplet類:面板類。通過DesignerApplet類中init()方法初始化建模工具面板環境。

(2)MainToolBar類:建模工具菜單類。通過MainToolBar()構造方法初始化建模工具菜單。其中包括新建、打開、保存等操作。

(3)Diversion類:轉移條件類,也稱操作類。Diversion()構造方法初始化各種轉移條件;Type屬性表示轉移條件類型,轉移條件類型可分為一般轉移、回退轉移、自轉移、結束、歸檔、返回發起人、開始子流程、結束子流程等,通過setType()和getType()方法來設置和獲取操作類型。

(4)Activity類:活動的實體類。Activity()構造方法初始化活動實例;通過getActivityPanel()得到添加活動的面板,將活動實體以圖形化的展現形式添加到面板中,構建工作流過程中的每一個實體。

(5)Actor類:活動的參與者類。Actor()構造方法初始化參與者實例;setActivities()和getActivities()得到該參與者正在執行的活動實例;getDiversion()得到下一步要執行的操作;通過Actor類中的方法和屬性將操作、活動、參與者有機地聯系在一起。

1.4 基于物聯網的檢測設備自動化改造和智能控制 物聯網(Imemet of Things)指的是將傳感器、移動終端、可編程控制器等智能化設備經通信網絡連接集成,實現互聯互通,并根據應用需求進行數據采集和分析、對設備進行管理和控制的系統。而基于物聯網的實驗室儀器接口自動化改造,采用物聯網技術,實現分析儀器與LIMS無縫連接,減少人為處理數據的工作量及出錯率。分析和測量儀器種類多,接口類型和文件格式多樣,從接口的模式上可分為:有帶工作站或COM口的,不帶工作站而有RS232或USB接口的和各種接口傳輸的文件有TXT、PDF、單字符等多種格式。按照實驗儀器不同數據類型和傳輸方式,儀器聯機的關鍵技術分為3種模式:有工作站軟件的儀器連接、無工作站但有RS232串口輸出的儀器連接和文本格式數據連接。

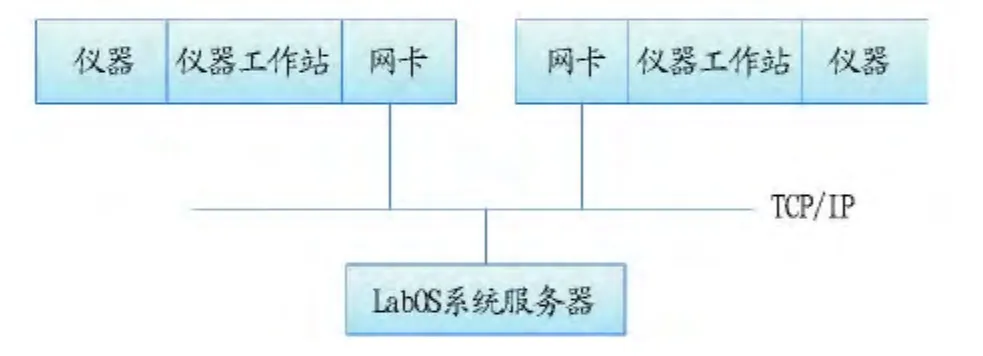

1.4.1 有工作站軟件的儀器連接。對儀器工作站配備網卡聯網,自動進行文件解析,產生的結果自動提交更新到LIMS的“樣品分析檢測”模塊中,完成數據自動采集(圖4)。

圖4 有工作站軟件的儀器連接示意

1.4.2 無工作站但有RS232串口輸出的儀器連接。a.通過PC機的COM口直接連接儀器的RS232接口,或通過RS232串口擴展卡與PC相連。b.在PC機上安裝串口數據采集軟件,設置好廠家提供的串口參數,包括波特率、數據位、停止位、奇偶校驗位、請求碼等。c.運行數據采集軟件,在儀器上檢測樣品后的結果就會自動傳輸到采集程序中,LIMS系統監聽程序會將數據采集到LIMS系統中,在“樣品分析檢測”模塊中進行樣品和測試結果的對應,完成數據采集(圖5)。

圖5 RS232串口輸出的儀器連接示意

1.4.3 文本格式數據連接。廠商不提供接口及API函數的特殊儀器,利用儀器設備分析之后,由分析員在工作站上處理和審核儀器生成的數據,標準化處理后,存放在LIMS指定的文件夾下,LIMS通過系統監聽程序檢測到該文件,將數據錄入LIMS系統。

2 國土資源部退化及未利用土地工程重點實驗室新增耕地質量監測LIMS系統設計與實現

國土資源部退化及未利用土地整治工程重點實驗室,經國土資源部批準成立,主要從事土地工程領域技術研發、基礎研究、實驗分析、試驗檢測等實驗研究工作。

2.1 LIMS 需求分析

2.1.1 在檢測硬件條件方面。

(1)實驗室室內檢測。實驗室建有樣品室、處理室、植物營養實驗室、水環境分析實驗室、土壤物理實驗室、退化土地修復實驗室、土地整治工程實驗室、土壤化學實驗室、資源再配置實驗室、質譜儀及天平室、樣品庫(檔案室)等10個專業檢測實驗室;包括Cleverchem200全自動間斷化學分析儀、Mastersizer 2000激光粒度分析儀、ICP-MS 7700e電感耦合離子質譜儀等大型室內檢測儀器。

(2)觀測站現場檢測。對流彌散物理模型、砒沙巖與沙復配成土、黃土高原溝壑區等7個土地工程中試模型和5個野外科學觀測站(榆林站、澄城站、鹵泊灘站、延安站、華陰站)。包含中子儀等定點現場檢測設備。

(3)流動車移動檢測。重點實驗室擁有1臺自主研發的流動實驗車,可搭載FieldSpec 4高分辨率地物波譜儀、EM38-MK2-1大地電導儀等檢測設備進行常見指標的野外移動檢測工作。

(4)多傳感器在線檢測。HOBOU30小型自動氣象站、土壤水分傳感器等在線監測設備,使其能夠自動采集、遠距離控制和實時數據傳輸。

2.1.2 在檢測要求和運行規范方面。滿足1個室內檢測基地、5個野外觀測站、7個中試模型、傳感器采集和1個流動實驗車檢測設備和數據存儲的集成和共享;實驗室管理應滿足實驗室資質要求,符合ISO17025標準。重點實驗室需求如下:

(1)監測分析服務需求。即省級土地整治項目驗收、科研課題實驗、小區及大田實驗、土地整治工程項目等水土樣品的檢測分析工作。

(2)實驗室設備管理需求。對實驗儀器臺賬、維修記錄、校驗記錄、運行檢查記錄等的管理需求。

(3)科研實驗管理需求。實驗申請、實驗室審核、儀器預約、培訓考核、實驗過程、數據存檔等管理需求。

(4)科研課題管理。對科研項目的申請、審批、過程管理、成果管理。

(5)實驗室各類資料管理需求。對實驗數據、國際會議等學術交流、實驗報告等紙質和電子數據管理需求。

(6)質量管理需求。對實驗室出具的報告中所涉及數據具有可回溯性需求。

(7)土壤樣品存檔和查詢需求。

(8)流動實驗車野外科學實驗管理需求。

(9)人員管理等其他需求。

因此,在LIMS系統設計時不僅要考慮現有需求的實現,保證實用性,還需在軟件架構、系統接口預留等方面考慮靈活性和先進性,保障系統功能擴展適應學科發展的要求。

圖6 LIMS系統硬件設計及網絡拓撲

2.2 LIMS系統總體設計

2.2.1 系統硬件結構設計及網絡拓撲。LIMS系統硬件設計及網絡拓撲采用應用服務器雙機熱備和IP網絡存儲,應用服務器負責核心的業務處理和計算,設計2臺服務器建立雙機,之間通過不斷使用心跳機制相互監測。同時,滿足1個室內檢測基地、5個野外觀測站、7個中試模型、傳感器采集和1個流動實驗車檢測設備和數據存儲的集成和共享,系統硬件結構設計及網絡拓撲(圖6)。

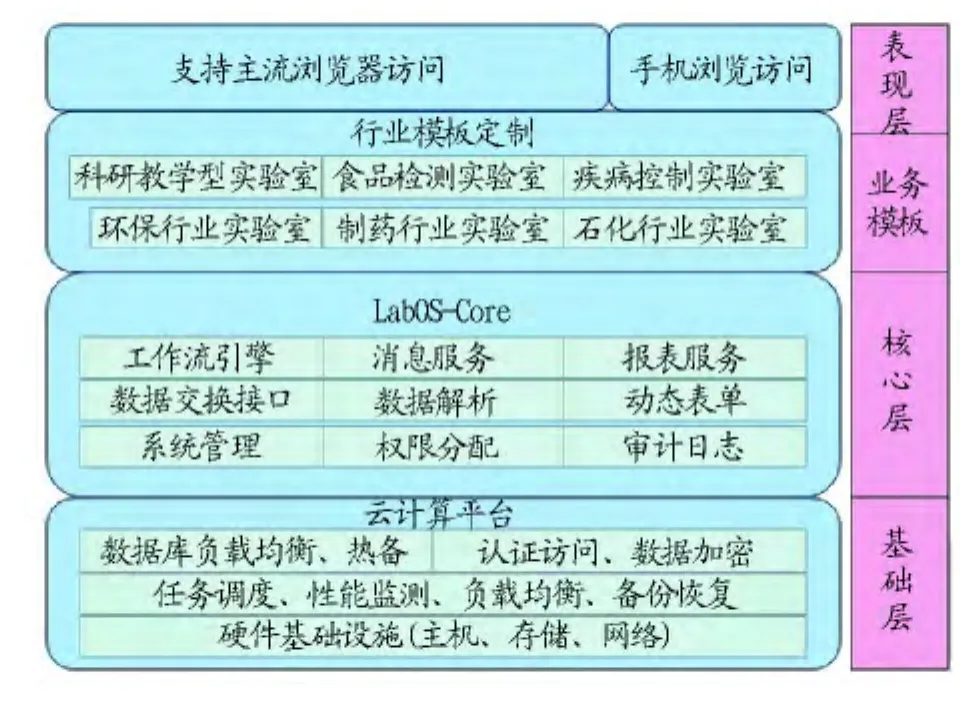

2.2.2 系統軟件結構設計。軟件系統框架LIMS系統采用的設計策略和設計概念包括B/S的體系架構、Web Service技術和N層的體系結構(圖7)。

圖7 LIMS系統軟件架構

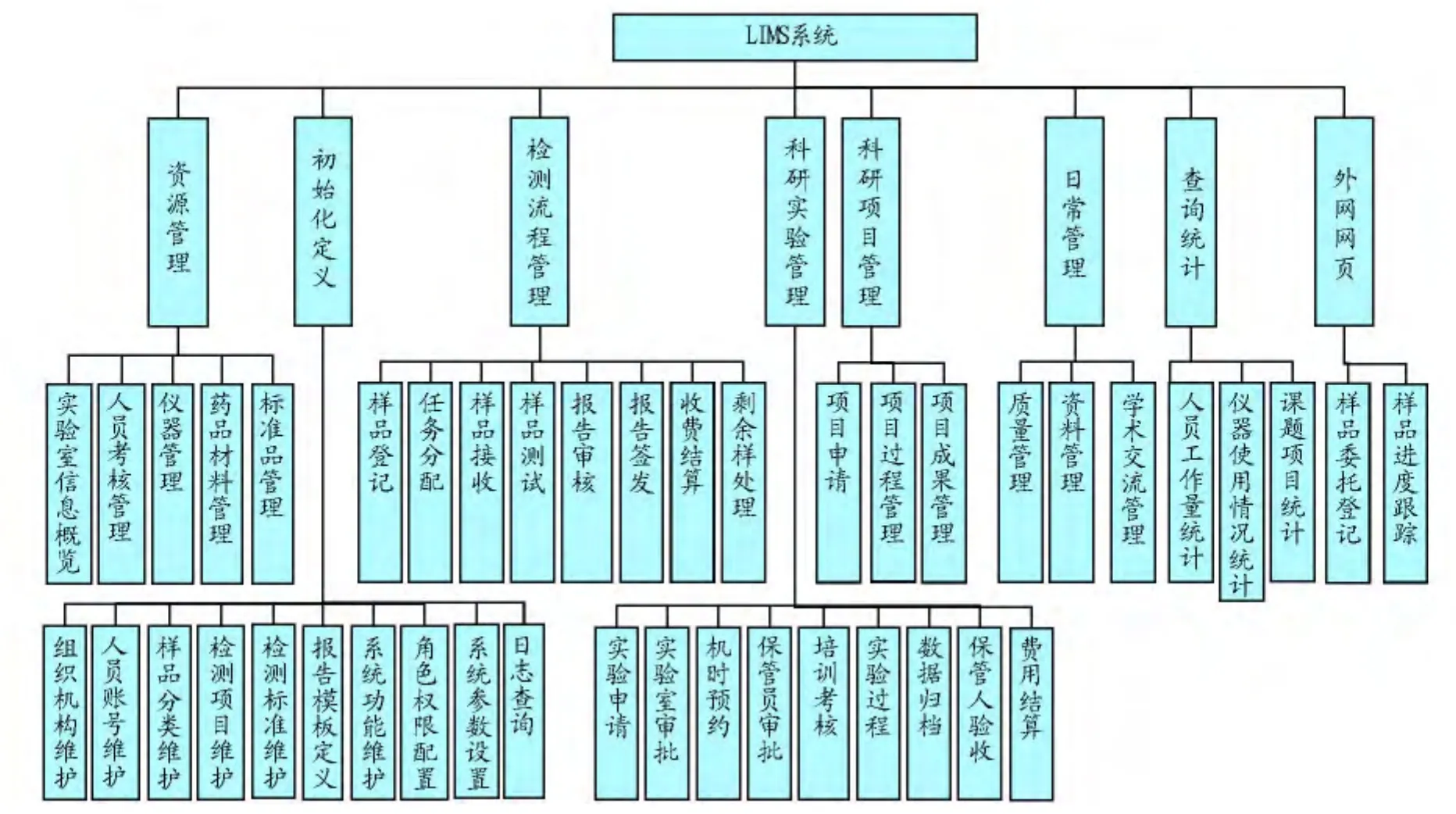

2.3 系統功能 系統主要分為資源管理、系統初始化、檢測流程管理、科研實驗管理、日常管理、查詢統計和外網網站等8個功能模塊,系統功能結構見圖8。

檢測流程管理模塊主要完成委托樣品檢測流程,實現委托樣品檢測流程的電子化、自動化和業務數據共享,提高實驗人員及管理人員的工作效率。①資源管理,包括樣品登記、任務分配、樣品接收、樣品測試、報告審核、報告簽發、收費結算、余樣處理等功能。②儀器設備管理,實現儀器設備的全生命周期的管理,包括儀器臺賬、儀器維修記錄、儀器校驗記錄、儀器運行檢查記錄等設備履歷信息的管理。③科研實驗管理,科研實驗管理模塊主要完成科研實驗檢測流程,實現科研實驗流程的電子化、自動化和業務數據共享,包括實驗申請、實驗室審核、儀器預約、培訓考核、實驗過程、數據存檔、費用結算、數據下載等功能。④科研項目管理,完成科研項目的申請、審批、過程管理、成果管理等功能,實現科研項目信息的電子化和數據共享,提高科研項目管理水平。⑤質量管理,完成實驗室內部人員考核計劃,評審相關記錄及事故和申訴的相關信息。⑥資料管理,完成實驗室各類資料的維護、查詢、借閱申請、申請審批、文檔下載查看等功能。⑦學術交流管理,完成邀請報告、參加訪問、國內國際會議等學術交流的維護、查詢統計功能。⑧樣品庫管理,通過二維碼對測試樣品進行分類管理,可以使用掃描槍對樣品的檢測參數、樣品取樣地點等信息進行查詢、管理和維護。

圖8 LIMS系統軟件系統功能

2.4 系統實現 主要功能界面包括系統主界面和檢測流程界面。系統主界面見圖9。

樣品檢測功能界面如圖10所示。檢測流程管理模塊主要完成委托樣品檢測流程的電子化、自動化和業務數據共享,檢測流程標準化管理分為以下8個標準步驟:樣品登記、任務分配、樣品接收、樣品測試、報告審核、報告簽發、收費結算、余樣處理等功能。

3 結論

目前,新增耕地質量監測呈現多源、多點、多指標、長時間的特點,數據采集、整理、分析困難,實時監測能力差等問題,這些矛盾應通過建立信息技術平臺的方式來解決,而實驗室信息管理系統(LIMS)能夠為解決管理、分析和數據融合提供技術和理論支撐,4項關鍵技術的應用很好地解決了新增耕地質量監測中所遇到的問題。

圖9 系統主界面

(1)基于信息融合技術的監測數據集成研究,解決了新增耕地質量監測指標檢測手段多樣和數據異構的問題。

(2)基于Portal的常態監測體系構建,解決了新增耕地質量監測長和項目監測點多的問題,形成常態監測體系。

(3)基于WfMC的工作流技術的檢測流程標準化。解決了參與檢測的人數眾多,實驗儀器各種各樣,樣品指標數據量巨大,將實驗中所涉及的人、機、料、物、法有機的整合起來,協同工作,提高實驗研究的效率和精度,對龐雜的數據進行錄入、處理、分析等工作。

(4)基于物聯網的檢測設備自動化改造和智能控制,解決了新增耕地質量檢測準確性和快速檢測的問題。

新增耕地質量是檢驗和評價土地工程成敗的關鍵,而新增耕地的土壤和水檢測是檢驗質量優劣的基本手段,規范管理樣品檢測過程和檢測數據的存儲和共享尤為重要,LIMS系統的設計和建立,尤其在國土資源部退化及未利用土地整治工程重點實驗室的應用,解決了新增耕地質量檢測的全方位管理和信息資源共享,為多地點、多檢測手段和各種土地類型耕地質量監測提供了一條規范化、標準化管理可行性途徑,并為土地工程其他實驗室的規范化管理和信息化建設提供參考。

圖10 樣品檢測功能界面

[1]王合生.對環境監測信息化建設工作的思考[J].環境監測管理與技術,2008,20(4):57 -59.

[2]曾小寧,黎明.基于XML的數據交換中間件的研究和實現[J].計算機工程與設計,2007,28(12):2999 -3002.

[3]張曦喬,劉曉坤.淺析環境統計存在的問題及對策研究[J].環境研究與監測,2007,23(2):18 -22.

[4]沈紅軍,張亦含.環境監測歷史數據整合策略分析[J].環境監測管理與技術,2005,17(5):1 -3.

[5]殷琨,秦俊芳.淺談環境監測電子數據的管理[J].環境研究與監測,2005,18(1):50 -52.

[6]姜林,李夢龍.小型化學實驗室信息管理系統設計[J].化學研究與應用,2005,17(2):261 -263.

[8]李剛,張偉.實驗室信息管理系統(LIMS)與檢驗檢疫系統實驗室管理[J].內蒙古科技與經濟,2005(12):92-93.

[9]皮中原,楊大兵.實驗室信息管理系統(LIMS)簡介[J].煤質技術,2003(2):47 -48.

[10]楊海鷹,沈彤,陸婉珍.LIMS與實驗室管理[J].現代科學儀器,2002(1):25 -26.

[11]曾曦梅,侯麗梅.實驗室信息管理系統(LIMS)的設計思路及特點[J].沈陽醫學院學報,2004,6(2):105 -106.

[12]武敬,楊建華.實驗室信息管理系統(LIMS)初探[J].資源環境與工程,2004,18(3):58 -73.

[13]羅國英,林修齊.2000版ISO/DIS9000族標準質量體系管理教程[M].北京:中國經濟出版社,2000.

[14]馮金輝.數字實驗室——LIMS未來發展趨勢[J].現代科學儀器,2002(20):10-13.

[15]白云,文德振,劉平波,等.環境監測業務管理系統的設計與開發[J].中國環境監測,2005,21(5):3 -5.

[16]安景玲.環境監測實驗室信息管理系統的構建研究——以上海紡織節能環保中心為例[J].環境科學與管理,2013,38(9):7 -10.

[17]李婷,王桂芳,王巧燕,等.利用LIMS完成化驗室儀器的集成[J].石油化工自動化,2013,49(4):68 -70.

[18]國土資源部土地利用管理司.農用地質量分等規程(GB/T28407-2012)[S].北京:中國質檢出版社,中國標準出版社,2012.

[19]國土資源部土地利用管理司,國土資源部土地管理中心,中國農業大學等.農用地定級規程(GB/T28405-2012)[S].北京:中國標準出版社,2012.

[20]胡存智,張顯勝,朱道林,等.農用地估價規程(GB/T28406-2012)[S].北京:中國標準出版社,2012.