城市變遷與文化發(fā)展下的蘇州會館價值形態(tài)演進研究

郭朗睿 李夢柯

摘 要:作為明清以來的商業(yè)中心,蘇州憑借優(yōu)越的地理位置與便利的交通條件,吸引著全國各地的商會聚集于此進行經(jīng)營貿(mào)易。基于此,會館這一商業(yè)建筑得到廣泛建設(shè),同時以其作為活動中心的同鄉(xiāng)組織也大為活躍。山塘街便是會館密集分布的代表地。會館在明清時期發(fā)揮著獨有的經(jīng)濟價值與社會價值,而隨著城市變遷與文化發(fā)展,會館建筑逐漸成為文物,其價值形態(tài)也隨之演進,彰顯著姑蘇特色的文化價值。山塘歷史文化街區(qū)作為蘇州重要的旅游景點,其會館具有豐厚的文化底蘊,是重要的旅游資源。本文以山塘街五大會館為對象,對蘇州會館價值形態(tài)演進展開研究,對會館發(fā)展趨勢做出預估,并對挖掘與弘揚會館價值提出了相應建議。

關(guān)鍵詞:會館;歷史文化街區(qū);山塘街;蘇州

中圖分類號:TU247 文獻標識碼:A

基金項目:蘇州大學第二十三批大學生課外學術(shù)科研一般項目“價值導向下歷史文化街區(qū)的地方性資源開發(fā)與保護研究——以蘇州會館價值形態(tài)演進為例”(KY20210263B)。

(一)山塘街地區(qū)會館的歷史

自明清以來,蘇州憑借大運河這一連接南北的重要商路,成為商賈云集、貿(mào)易發(fā)達之地。作為絲綢、玉雕等商品的生產(chǎn)腹地,蘇州因其便利的交通條件和獨居鰲頭的商品生產(chǎn)能力,充當著中轉(zhuǎn)輸送全國尤其是南北物資的重要角色,在工業(yè)制造和商業(yè)流通方面起到中流砥柱的作用[1]。

全國各地的商會紛紛聚集于此,因為最初前來經(jīng)商時人生地不熟,缺乏固定的聚會、工作和生活場所,會館這一集住宿、倉儲、交易等多種功能為一體的商業(yè)建筑應運而生[2]。于嘉慶十八年(公元1813年),《嘉應會館碑記》記載道:“姑蘇為東南第一大都會,四方商賈,輻輳云集,百貨充盈,交易得所。故各省郡邑貿(mào)易于斯者,莫不建立會館,慕祀神明,使同鄉(xiāng)之人,聚居有地”[3]。

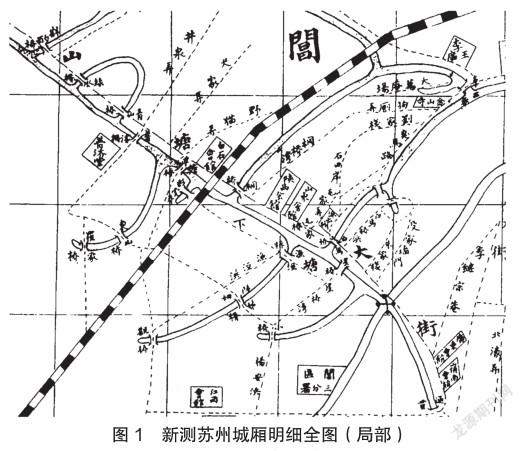

會館是同鄉(xiāng)人在外地共同建造的建筑物,廣義上也指以此類建筑物作為活動中心的同鄉(xiāng)組織[4]。山塘街地區(qū)水陸交通便利、經(jīng)濟繁榮發(fā)達,正是設(shè)立會館的首選之地,于是大量會館建立于此。20世紀初,日本“滿蒙映畫協(xié)會”發(fā)行的《亞東映畫輯》中,《新測蘇州城廂明細全圖》便記載了許多會館的分布情況(見圖1)。

(二)山塘街會館的現(xiàn)代保存情況

作為中國文化遺產(chǎn)保護典范單位,山塘街的保護性修復工程很早便得到重視。2001年5月,《山塘歷史街區(qū)控制性詳細規(guī)劃》被規(guī)劃專家審定后給予高度評價;2002年5月,蘇州市政府下發(fā)《關(guān)于印發(fā)山塘歷史文化保護區(qū)保護性修復試驗段工程實施方案的通知》。此后幾年時間里,山塘街接連展開了保護性修復項目的試驗段工程、二期工程、三期工程等。

根據(jù)田野調(diào)查結(jié)果,山塘街現(xiàn)存的歷史建筑中主要有五大會館,從靠近蘇州市中心方向的東南路段起,從東南向西北依次為汀州會館、嶺南會館、岡州會館、陜西會館和山東會館,這幾所會館的遺址均被劃定為控制性保護建筑,不同程度地反映著歷史的風貌,是記載蘇州商會文化的重要符號,反映了明清時期蘇州的富饒面貌。雖然會館已不再發(fā)揮原有的作用,但其價值經(jīng)過演變已經(jīng)在現(xiàn)代得到重塑。

山塘街現(xiàn)存的幾所會館遺跡如今呈現(xiàn)著不同的面貌:汀州會館始建于清代康熙五十七年(公元1718年),現(xiàn)經(jīng)過翻新改造后于2005年成為蘇州商會博物館,記錄著百年來蘇州會館的文化變遷;嶺南會館最初建于明朝萬歷年間,是蘇州最早的會館,現(xiàn)存的3間頭門為清康熙五年(公元1666年)重建,該址現(xiàn)為繡娘絲綢店,除販賣絲綢制品外還有手工操作紡織機器的現(xiàn)場展覽;岡州會館創(chuàng)建于清康熙十七年(公元1678年),現(xiàn)被改建為山塘府邸酒店,其公司蘇州書香世家山塘府邸酒店管理有限公司于2013年成立,蘇州山塘旅游發(fā)展有限公司持有35%的股份;陜西會館創(chuàng)建于清乾隆六年(公元1741年),曾是山塘街上規(guī)模最大的會館,經(jīng)歷毀壞重修后現(xiàn)為蘇州市山塘中心小學;山東會館創(chuàng)建于清順治年間,咸豐十年(公元1860年)戰(zhàn)火后未能修復,僅余兩道門墻篆刻著“東齊”“安瀾普慶”的字樣顯示著其歷史背景。

行會制度標示著一個城市商業(yè)的發(fā)達程度,清人杭世駿曾言:“會館之設(shè),肇于京師,遍及都會,而吳閶為盛”。明清時期,蘇州記名的會館共有60多家,會館多為外地商人所建。最初會館承擔著“聯(lián)鄉(xiāng)語、敘鄉(xiāng)情”的職能,凝聚著某地商人的集體力量,同時會館也具有祭祀功能,代表著某地商人的“形象”,所以會館的建設(shè)往往投入大量錢財,后發(fā)展出以行業(yè)交流協(xié)作為目的的“公所”,這時會館也承擔了一定的經(jīng)濟職能。

當前,隨著城市的變遷與文化的繁榮,山塘歷史街區(qū)會館的文化職能逐漸凸顯,已成為蘇州一種獨特的文化符號。會館及其承載的商會文化體現(xiàn)了明清時期蘇州商品經(jīng)濟的發(fā)達,再現(xiàn)蘇州古城老店的市井風貌,對學者研究明清蘇州社會經(jīng)濟的發(fā)展狀況提供有益的參考;同時,會館的功能建筑實體也因其獨特的藝術(shù)價值而備受關(guān)注,如山西會館被列為全國重點文物保護單位、世界文化遺產(chǎn)中國大運河遺產(chǎn)點等。

本文從城市變遷及文化發(fā)展的角度,探究山塘歷史街區(qū)會館價值形態(tài)演進與城市空間形態(tài)及城市文化發(fā)展的互動關(guān)系,旨在進一步加深對山塘街會館的認識與了解,發(fā)掘作為“文化植被”的會館的獨特情感價值;切實挖掘幾百年來會館沉淀的豐厚文化遺跡和史實;并以會館為載體,尋找現(xiàn)代人與先民的情感連接紐帶,讓會館在一定程度上承載今人與古人隔空對話的功能,讓延續(xù)幾百年的“文化植被”得到居民和游客的灌溉,順著自然生長的藤蔓繼續(xù)延伸生命的長度;并為現(xiàn)代化城市改造中如何根據(jù)會館價值形態(tài)的變化合理保護和開發(fā)會館提供理論參考和依據(jù)。

蘇州位于長江下游沖積平原的核心地區(qū),太湖的東北部,吳淞江與大運河的江南河段在這里匯合。在優(yōu)越的地理位置和自然環(huán)境下,蘇州的手工業(yè)和絲織業(yè)發(fā)達,而京杭大運河的開鑿更是便利了蘇州與全國的交流[5]。在運河流域商品經(jīng)濟的發(fā)展過程中,奔走他鄉(xiāng)的商人們?yōu)榍蟮蒙媾c發(fā)展,在水運網(wǎng)絡(luò)的樞紐城市紛紛建立起各種形式的同鄉(xiāng)會館[6]。

明清時期,蘇州的工商業(yè)最為發(fā)達,在頻繁商業(yè)貿(mào)易活動之下,其商會文化格外興盛,會館林立。在這樣的文化背景下,廣泛分布于蘇州地區(qū)的會館具有重要的價值。而在歷史的進程中,無論是城市制度與環(huán)境還是商業(yè)貿(mào)易模式都有了變化,會館的價值形態(tài)也相應地發(fā)生更變。會館存在的意義從最初的功能性、實用性轉(zhuǎn)向文化層面的歷史記錄作用。從蘇州會館經(jīng)濟價值、社會價值、文化價值變化的視角出發(fā),可以感知城市變遷中文化發(fā)展下的蘇州會館價值形態(tài)演進。

(一)經(jīng)濟價值

明清時期,政府持不干預市場的態(tài)度,經(jīng)濟活動有充分的自由,但同時人民也享受不到政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟活動所帶來的利益,從經(jīng)濟學的角度可以說是“自負盈虧”的經(jīng)濟體。為了分散市場風險,中國社會往往基于血緣、地緣關(guān)系發(fā)展出非正式的商人組織,而會館正是此類商人組織的代表[7]。明清時期的會館經(jīng)濟價值來源于其本身的基礎(chǔ)功能,以會館為載體,各地的商人可以倉儲貨物、洽談生意;有會館支持,商貿(mào)交易活動得以順利舉行。商業(yè)發(fā)展催生了會館的形成,會館的存在又繼續(xù)促進商業(yè)的繁榮,也就形成了正反饋調(diào)節(jié)的良性循環(huán),促進了經(jīng)濟的發(fā)展。

而進入現(xiàn)代之后,商業(yè)貿(mào)易的形式發(fā)生了翻天覆地的變化,商會等事物的概念也與歷史上明顯不同。在商業(yè)現(xiàn)代化的今天,會館原有的功能已經(jīng)消失,不再作為商業(yè)建筑存在。但是基于其蘊含的歷史信息,會館在現(xiàn)代正以全新的方式發(fā)揮著其經(jīng)濟價值,促進經(jīng)濟發(fā)展。以山塘歷史文化街區(qū)為例,作為蘇州的重要旅游場所之一,“歷史文化”正是其與各類景點相比的核心競爭力。而會館所提供的歷史文化信息,正促進了旅游業(yè)的發(fā)展,為經(jīng)濟發(fā)展注入活力。

(二)社會價值

會館的社會價值包含兩個方面,一是會館作為建筑實體具有諸多現(xiàn)實作用,二是同鄉(xiāng)組織以會館建筑作為活動中心在內(nèi)部產(chǎn)生了密切的社會交往。首先,從建筑的實體角度而言,會館作為漂泊他鄉(xiāng)的商人提供了展開諸多活動的場所。從最基本的住宿與休憩,到同鄉(xiāng)商人舉行集會,都可以在會館進行。其次,抽象意義上的會館也泛指會館中主要活動人員形成的組織,其成員主要是匯集在外地進行商業(yè)活動的同鄉(xiāng)商人。會館像一條虛擬的紐帶,將成員連接在一起,為同鄉(xiāng)之間的交流提供了機會,形成了商人的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

而現(xiàn)代的會館實體已經(jīng)由商業(yè)建筑轉(zhuǎn)化為文物保護單位,原本在會館進行的住宿、商貿(mào)、集會等社會交往行為隨歷史發(fā)展發(fā)散式地向外轉(zhuǎn)移,至今會館已經(jīng)不再被商會作為以上活動的主要場所,于是會館的實用功能逐漸下降。同樣,因會館不再是商會活動的主要場所而是保護建筑,其原本的同鄉(xiāng)組織活動中心的這一地位也自然隨之消失。人際間的社會活動逐漸與會館分離開來,社會交往不再依靠會館展開,所以會館對社會關(guān)系的關(guān)聯(lián)作用自然也就日漸式微。

(三)文化價值

與社會價值相反,會館的文化價值在由古至今的發(fā)展中呈現(xiàn)上升趨勢,兩者存在一定的共軛關(guān)系。在明清時期會館形成之初,其作為功能性的建筑,商業(yè)作用明顯地占據(jù)其核心地位,而在文化方面所顯現(xiàn)的價值則較為薄弱。會館往往是基于地緣關(guān)系所建立,因此開展集會活動時會顯示出一定的個性化、地域性特征,不同的會館攜帶有不同的地區(qū)文化。但因其并非會館的主要功能,在文化上并無過大的影響力。相反地,會館的修建往往因地制宜,在蘇州本地文化的熏陶下,形成了一批極具蘇州特色的會館。

而進入現(xiàn)代社會之后,這些留存下來的會館遺址,便成為明清時期蘇州商會文化的“活化石”,是研究城市變遷中文化發(fā)展的標本。會館的遺址實體,與記錄其相關(guān)信息的碑刻史料,相輔相成地提供了探究明清工商業(yè)的素材,是歷史文化的真實寫照。而在保留城市記憶、打造城市文化名片的過程中,會館也是蘇州文化重要的組成部分,豐富著山塘歷史文化街區(qū)的人文底蘊。

(一)對會館發(fā)展趨勢的預估

會館作為時代的產(chǎn)物隨著城市的變遷,不斷調(diào)整著自身內(nèi)部結(jié)構(gòu),在不同的時期發(fā)揮著不同的功用以適應社會的發(fā)展。縱觀會館的發(fā)展歷史進程,不難發(fā)現(xiàn):以會館建筑為中心的地域性社會組織,經(jīng)過清初的發(fā)展,其與社會的關(guān)系已經(jīng)非常復雜,至清末民初社會轉(zhuǎn)型,又引起較大的變動。而會館的演進在不同地方也有很大差異,并且各地會館改制的過程對地方影響也有所不同[8]。總體來講,隨著社會形勢的變化,會館除了發(fā)揮傳統(tǒng)的“祀神、合樂、義舉、公約”4項功用外,逐漸增加了經(jīng)濟合作、政治參與、興辦教育、文化交流等功用,只是在不同的歷史時期,某項或多項功用價值凸顯。如明清資本主義萌芽時期,會館的經(jīng)濟價值凸顯,對明清時期工商業(yè)的發(fā)展貢獻巨大,但同時期,會館還起著發(fā)揚慈善、開化教育、交流不同地域文化等作用。在未來,現(xiàn)存會館的發(fā)展方向是貼合政策,通過合作競爭的方式,擔任特定功能的角色,揚長避短共謀發(fā)展。

(二)挖掘與弘揚會館價值的建議

1.挖掘歷史資源,打造城市文化名片

2021年,蘇州市“十四五”規(guī)劃出臺,明確指出蘇州將打響“一城百館·博物蘇州”品牌,加快建設(shè)蘇州博物館西館、蘇州考古博物館、桃花塢木版年畫博物館、昆山博物館、蘇州商會博物館等項目。蘇州商會博物館由原泉州會館修繕改建,它是傳承商會文化的載體,是展現(xiàn)珍貴商會史料的窗口,是弘揚新時代蘇商精神的基地。蘇州商會博物館在新的歷史時期,應當因勢利導,趁政策“東風”,做好謀篇布局。作為蘇州會館對外展示的“主窗口”,蘇州商會博物館應積極整合蘇州現(xiàn)存會館的史料,對史料進行再梳理、再挖掘,從縱向和橫向兩個維度,加入“云觀博”等新媒介,更加生動地講述蘇州會館、會所、商會誕生以來的風雨歷程,打造城市文化名片。

2.結(jié)合地域特色,推進文旅融合發(fā)展

當前,蘇州全面實施全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略,鼓勵開發(fā)文博欣賞、特色演藝、文化體驗、休閑度假、夜游、水上游覽等特色旅游產(chǎn)品和線路。2021年,蘇州商會博物館入選蘇州市首批12條紅色旅游推薦線路。蘇州會館作為蘇州獨特的文化符號,承載著商會文化,其建筑元素也清晰地記憶著地域文化的細節(jié)。蘇州會館要積極依托“一城百館·博物蘇州”戰(zhàn)略的實施,推進文旅融合發(fā)展。國家“十四五”規(guī)劃中明確指出,要建設(shè)富有文化底蘊的旅游景區(qū),打造文化特色鮮明的旅游街區(qū)并發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。蘇州作為文化底蘊深厚的歷史文化名城,保存了眾多歷史遺跡,會館也是其標志性歷史遺跡之一。以會館承載的文化為素材建設(shè)旅游景點、策劃旅游線路、宣傳旅游意義,對文旅融合發(fā)展有著積極影響。

3.精準定位職能,發(fā)揮會館價值作用

隨著時代的演進,蘇州山塘歷史街區(qū)上現(xiàn)存的幾所會館正發(fā)揮著不同的職能。泉州會館改建為蘇州商會博物館,具有文化交流展示的功能;嶺南會館原址上現(xiàn)為絲綢店,有絲綢制品展示和手工操作紡織機器的現(xiàn)場展覽,既進行商業(yè)經(jīng)營又展現(xiàn)蘇州絲綢文化;岡州會館改建為山塘府邸酒店,提供住宿及餐飲服務(wù);陜西會館的建筑實體,現(xiàn)為蘇州市山塘中心小學;山東會館僅余兩道門墻,保留著歷史變遷的印記。在新的歷史時期,會館的未來發(fā)展需要各會館保留自己的特色,精準自己在新時代的職能定位,抓住重點謀發(fā)展,充分發(fā)揮價值作用。

4.打造統(tǒng)一平臺,實施專業(yè)指導管控

在歷史遺跡、文化遺產(chǎn)保護方面,蘇州科學塑造“古城-新城”城市整體天際線,保護“一面望山、七面環(huán)湖、多水入城,四角山水、古城居中”的人與自然交融的城市特色。要不斷完善歷史文化名城保護規(guī)劃和實施項目,加快蘇州國家歷史文化名城保護示范區(qū)建設(shè)(見表1);不斷加強各類古建筑與街區(qū)保護,保護平江、閶門、山塘等歷史文化街區(qū),系統(tǒng)開展各級文物和歷史建筑保護,延續(xù)傳統(tǒng)民居及其院落肌理和空間布局模式,擦亮“世界遺產(chǎn)典范城市”名片。

據(jù)悉,蘇州現(xiàn)存會館共8所列入蘇州文物保護單位,現(xiàn)存會館的管理按照蘇州各區(qū)的行政規(guī)劃劃分,尚未有統(tǒng)一的管控平臺。為確保蘇州會館管理的規(guī)范性,應打造統(tǒng)一平臺,為業(yè)務(wù)下面的各會館提供業(yè)務(wù)指導,創(chuàng)新監(jiān)督管理方式,適時提供政策宣傳、業(yè)務(wù)培訓,宣講文化遺產(chǎn)歷史遺跡保護、文旅融合發(fā)展政策。同時,積極組織開展會館文化遺產(chǎn)保護、保存方法研究,開展會館發(fā)展進程的記錄和會館代表性項目的整理、出版等活動。

[1] 范金民,羅曉翔.明清蘇州經(jīng)濟中心地位略論[J].史學集刊,2021(3):48-59.

[2] 周駿.蘇州嶺南會館建筑初探[J].山西建筑,2015(32):25-26.

[3] 蘇州歷史博物館,江蘇師范學院歷史系,南京大學明清史研究室.明清蘇州工商業(yè)碑刻集[M].南京:江蘇人民出版社,1981:350.

[4] 陳相勝.晚清商會制度論略[D].開封:河南大學,2011:6.

[5] 左巧媛.明清時期的蘇州會館研究[D].長春:東北師范大學,2011:10.

[6] 王明德.明清時期的運河商人會館[J].江蘇商論,2010(11):32-33.

[7] 楊海濱.明清中國的商人組織與市場整合研究(1550-1911)[D].昆明:云南大學,2012:43.

[8] 王興文,王紅.明清會館研究的四大論題:基于近百年學界研究的分析[J].中國史研究動態(tài),2019(2):31-38.