河套灌區春小麥后茬復種發展方向研究

鄒超煜,白崗栓*,任志宏,宋耀興

(1.西北農林科技大學水土保持研究所,陜西楊凌712100;2.內蒙古自治區水利科學研究院,內蒙古呼和浩特010020)

隨著農業生產水平的持續提高和土地資源的不斷減少,作物栽培模式也在不斷的發生變化,逐漸向高產、高效的方向發展[1]。復種作為傳統的集約化栽培模式,是糧食增產最簡單、最直接且行之有效的方式[2-4]。復種有輪作、間作、套種、混作等多種模式。輪作是在同一田塊按預定的順序輪換種植不同的作物。我國輪作制度始于春秋戰國時期,秦漢時期北方發展為兩年三熟,南方發展為稻麥兩熟;明清時期南方出現了雙季稻和綠肥-稻-豆、麥-稻-稻三熟制,復種指數(指全年農作物總播種面積與耕地面積的百分比)一直處于緩慢上升狀態[4-5]。間作、套種是在同一田塊按照一定的行距、株距和占地的寬窄比例種植不同種類的農作物;當兩種或兩種以上作物的共生期至少超過一種作物全生育期的一半時稱為間作;當兩種或兩種以上作物的共生期不超過一種作物全生育期一半時稱為套種。間作、套種是運用群落的空間結構和時間的先后順序構成的立體農業,使作物高矮成層,相間成行,以改善作物的通風透光條件,提高光能利用率,充分發揮邊行優勢,集約利用光、熱、水資源。河套灌區主要有春小麥//玉米間作、春小麥/向日葵套種。混作是在同一塊田地里不分行種植兩種或兩種以上生長期相近的作物,如小麥×豌豆。間作、套種主要是利用行間優勢,混作則主要是利用株間優勢,利用不同作物的共生作用,以促進作物生長。

河套灌區是我國最大的自流灌區,位于內蒙古自治區的中西部,土地面積約 1.19×106hm2,灌溉面積 5.69×105hm2,日照時數3 200 h,≥10℃的積溫為2 800~3 200℃,無霜期125~145 d,有效輻射3.08 ×109~3.24 ×109J/m2,適于春小麥、玉米、向日葵、番茄等作物生長,是我國北方主要的農產品生產基地。河套灌區光、熱、水資源豐富,但無霜期短,往往是一熟有余、兩熟不足。

春小麥是河套灌區的主要農作物。河套灌區的春小麥不但千粒重大,容重高,而且蛋白質含量高,為我國優質春小麥生產基地。近年來,由于春小麥產量、產值較低,春小麥收獲后耕地閑置期長達80 d左右,對光、熱等自然資源浪費嚴重,春小麥間作、套種向日葵、玉米等作物不適宜機械化操作等,春小麥播種面積逐年縮小。如何穩定春小麥播種面積,提高春小麥后茬復種指數,有效利用光、熱、水及土地等資源[6-7],成為河套灌區農業生產中亟需解決的問題。

1 復種的作用

單作一熟是世界農業的主體,多熟種植面積估計為1.7億hm2,其中復種面積 1.0億 hm2,間作、套種面積0.17 億hm2,主要集中于亞洲、南美洲,占世界耕地面積的12%左右[8]。復種能在同一塊田地生產更多的農產品,促進糧食增長與農業增收。間作、套種、輪作可改善作物根際營養條件,提高光能和耕地利用率,延長土地覆蓋時間,提高作物產量,培肥地力,抑制雜草生長,保護農田生態環境,并且調節糧食作物與經濟作物、蔬菜、綠肥、飼料作物等之間的爭地矛盾,提高經濟效益和社會效益[9-12]。河套灌區春小麥多頂凌播種且生長期較短,收獲后土地閑置期較長,是構成河套灌區多熟種植系統的基本單元,是間作、套種、輪作經濟作物及飼料作物的主體[13]。

1.1 提高光能利用率 在單作情況下,同種作物的葉片分布在同一空間,生長速度較一致,作物生育前期葉面積小,不能充分利用光能,中、后期中、下層葉片受上層葉片遮擋,光合效率降低。高稈、矮稈作物間作、套種,矮稈作物成為高稈作物通風透光的通道,光線可直射到高稈作物的中、下部,同時矮稈作物的葉面反射光線,增加田間的漫射光。在河套灌區春小麥//玉米間作,6月下旬前玉米植株矮小,葉面積系數小,春小麥葉面積較大,較單作玉米提前利用一個多月光能;春小麥收獲后,玉米進入快速生長,較單作春小麥延后利用2個月光能(圖1),春小麥//玉米間作在5月中下旬及7月中下旬出現2次葉面積高峰[14],能夠充分利用生長季和活動積溫,提高光能利用率,增加土地生產力。在無霜期較短、接茬復種易遭受早霜危害的地區,間作、套種可達到一年兩熟。

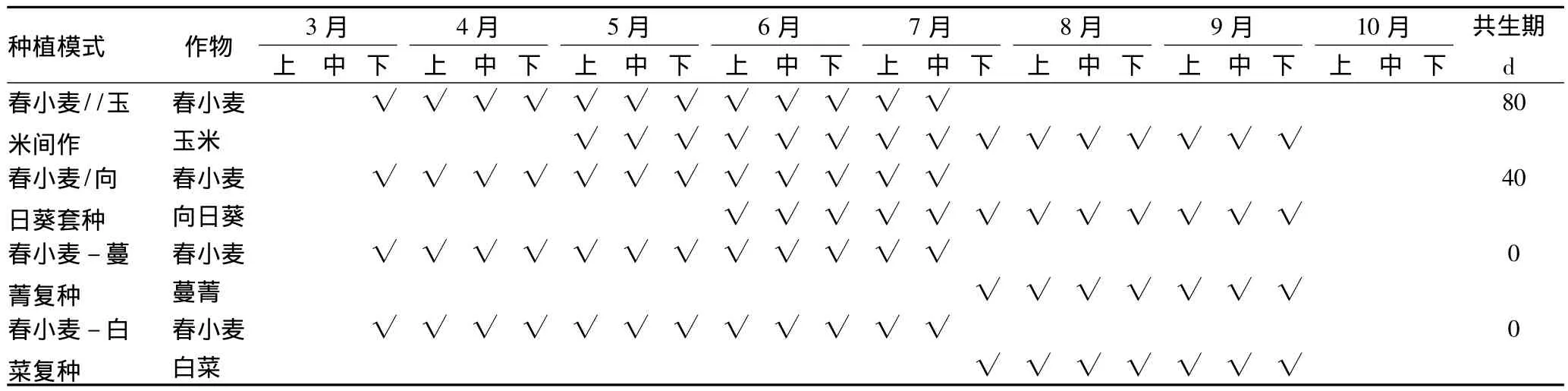

1.2 延長作物生長期 河套灌區光熱資源豐富,但無霜期僅125~145 d,春小麥收獲后只能復種生長期短、適宜冷涼環境生長的蔬菜如白菜、蔓菁等(表1),不能接茬復種玉米、向日葵等喜溫作物。間作、套種可利用不同作物生長期的長短及播種期的早晚,在有限的生長季節中適期播種,解決不同播種茬口、不同作物生長季節之間的矛盾,使得前茬、后茬作物均有充分的生育時期而獲得高產。河套灌區春小麥單種生長期為110 d左右,采取春小麥//玉米間作或春小麥/向日葵套種,較春小麥單作延長作物生長期80 d左右(表1);在間作、套種條件下,春小麥在玉米、向日葵的幼苗期就進入旺盛生長,可利用玉米、向日葵的邊際效應,獲取較多的光照及土壤水分、養分;當玉米、向日葵進入生長旺盛期,春小麥已收割,為玉米、向日葵提供良好的通風、透光通道,促進玉米、向日葵生長,增加前、后兩茬作物產量。

表1 不同種植模式作物的生長期

1.3 提高肥料利用率,促使用地與養地相結合 不同作物的根系分布深度、吸收能力及對養分、水分的要求均不相同。通過間作、套種,促使不同作物合理地利用各層土壤中的養分和水分,防止土壤中某些營養元素的過分消耗。豆科作物與非豆科作物間作、套種,通過根瘤菌固定空氣中的氮,可為非豆科作物提供氮素營養,而非豆科作物通過吸收、利用豆科作物所固定的部分氮素,可進一步刺激和促進豆科作物的固氮作用。研究表明,小麥//碗豆和甘藍//碗豆間作,各作物的干物質和籽粒中的氮含量均比單作作物高[15]。李隆等[16]研究表明,間作作物氮、磷、鉀養分吸收總量分別高出相應單作作物的24% ~39%、6% ~27%和24% ~64%(圖2)。復種既可提高作物對土壤肥力的利用,又有一部分殘余的根、莖、葉被補充到土壤中去,增加土壤有機物質,改善土壤養分狀況,使用地和養地更好地結合起來。

我國大部分地區冬季、春季自然災害少,夏糧較高產、穩產。采取間作、套種,不僅可以擴大夏糧面積,提高夏糧比重,而且可以“以夏促秋”,提高抗災能力。間作、套種能夠做到一地多收,取得抗災保收的主動權,且某些作物之間的間作、套種可以減輕病蟲為害,如糧食作物與蔥、蒜、韭菜、芹菜等蔬菜作物間作[17-21]。間作、套種的地面覆蓋度大,能夠抑制雜草的發生[22]。

1.4 提高土壤水分利用率 間作、套種復合群體作物的根系深淺搭配,有利于深根系作物將深層土壤的水分輸導釋放到上層較干的土層,緩解淺根系作物因缺水而導致的死亡,維持作物的生存和生產,同時促使深根作物在干旱生長環境下更多地吸收深層土壤水分,強化深根作物對深層土壤水分的利用。間作、套種的作物需水臨界期、最大水分效率期均存在一定的差異,形成時間上的補償效應;間作、套種延長了地表的覆蓋時間,縮短了休閑期土壤的無效蒸發,提高了水資源的利用率;另外,間作、套種不同作物的根系在土壤中的分布層次不同,對不同土層土壤的水分利用也存在不同的差異,形成空間上的補償效應。間作、套種不同作物的水分利用在時間上的錯位和空間上的互補提高了土壤水分的利用效率[23]。

1.5 充分利用空間,提高作物的抗逆能力 間作、套種、輪作、混作的不同作物莖稈有高有低,根系有淺有深;有的需要較強光照,有的在較弱光照條件下仍可良好生長;有的根系利用淺層土壤的水分、養分,有的利用深層土壤的水分、養分;有的根系吸收能力強,有的根系吸收能力弱,而且吸收養分的比例不同,需要養分和水分的臨界期也不同。由不同作物組合的作物群體密度和葉面積系數、根系分布深度往往超過單作作物的限度,能更充分地利用空間,提高土地、光能的利用率。另外,高矮不同或生長期不同的作物搭配種植,改變了作物的層次結構,便于通風透光,同時擴大了根系的吸收范圍,養分、水分供應也較優越,邊行優勢明顯。不同作物有不同的病蟲害,對惡劣的氣候環境有不同的反應。應用間作、套種、輪作、混作,可利用不同作物的不同抗逆性和適應能力,減輕自然災害,穩定作物產量。如在淮北地區,小麥怕銹病、螻蛄,易受晚霜危害;豌豆怕潛葉蠅,不怕螻蛄,比較耐寒。將二者混作,有穩產、保收的功效。許多農作物都有“伴生雜草”,生態環境與作物相同,形態特征與作物相似,實行輪作,特別是水旱輪作,可強烈地改變生態環境,有效地消滅或抑制雜草。各種病菌與害蟲都有一定的寄生環境與攝食作物,其中有很多是潛伏于土壤或作物殘茬,連作會使病菌和害蟲綿延不絕,逐漸猖獗。實行輪作換茬,可改變病菌和害蟲的發生環境,減輕或消除其危害。有些作物在生長期間,其根系能向周圍土壤分泌一些有毒物質,當有毒物質積累到一定程度,就會抑制作物生長,從而引起嚴重減產;若實行輪作,則一種作物的根系分泌物對另一些作物可能無害,有的還可成為別種作物的能量、養料來源,從而消除這些有毒物質。

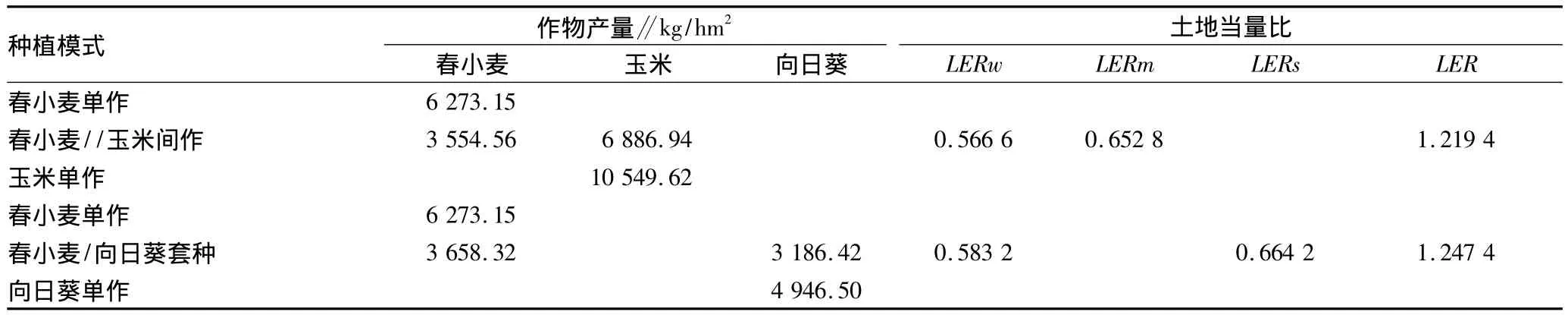

1.6 提高土地產出率及經濟效益 復種能在現有土地資源情況下供應更多的農產品,有利于緩和糧、經、飼、果、菜等作物爭地的矛盾,促進全面增產。復種可增加地面覆蓋,減輕水土流失。河套灌區春小麥//玉米間作、春小麥/向日葵套種提高了作物產量和土地當量比(同一地塊中2種或2種以上作物間作、套種時的產量與相應單作作物產量之比的和)[24-27],提高了土地的生產力(表2)。

表2 不同種植模式下的作物產量和土地當量比

河套灌區在春小麥收獲前20~25 d進行向日葵育苗,春小麥收獲時向日葵具有2~3對葉,春小麥收獲后及時移栽向日葵,在早霜來臨之前向日葵已開花灌漿,9月底至10月初基本成熟,可達到一年兩熟,提高土地生產力,增加農民收入。

2 復種存在的問題

復種受到當地熱量、土壤、肥料、水利、勞動力等條件的制約。熱量條件通常是主要限制因素。復種應根據當地的自然條件和生產條件,確定可能的復種程度,選擇適宜的復種方式,才能發揮資源優勢,獲得應有的效果。

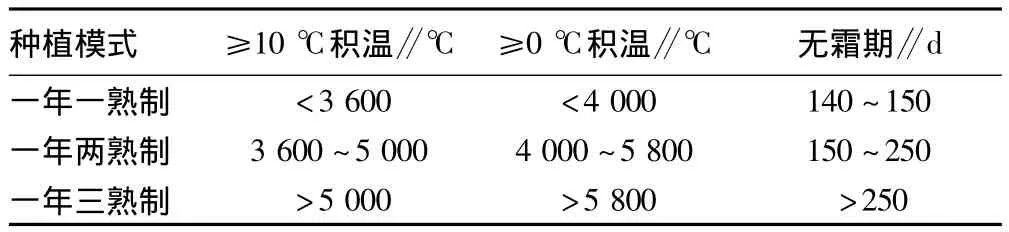

2.1 季節限制 熱量是決定一個地區能否復種和復種程度高低的首要條件。在熱量條件中,積溫、生長期和界限溫度決定復種(表3)。河套灌區≥10℃的積溫為2 800~3 200℃,無霜期125~145 d,應為一年一熟制種植區。為了提高復種指數,河套灌區的復種模式主要為間作、套種,如春小麥//玉米間作,春小麥/向日葵套種,蜜瓜或西瓜/向日葵套種,有時也出現春小麥//蠶豆間作;平播復種主要有春小麥-白蘿卜復種,春小麥-大蔥復種及春小麥-大白菜復種。

表3 不同種植模式與積溫、無霜期的關系

2.2 農業生產水平限制 復種指數的提高意味著勞動量和勞動強度的增加。在當前農業勞動力日益流失的情況下,提高農業機械化水平是提高復種指數的基本前提[28]。目前大量農民進城務工,精耕細作的傳統農業受到嚴重的挑戰。在機械化程度較低而農業勞力又不足的情況下,過高的復種指數會導致過高的勞動強度,并且影響作業進度。現行分散承包的農村土地制度沒有很好地解決耕地使用權的合理流通,降低了土地的配置效率。對于相當多進城務工的農民來說,耕地成了“食之無味、棄之可惜”的雞肋。而擁有技術、資金的實體或個人很難通過市場流通得到發展現代農業所需的足夠的土地,使得現代農業對規模經濟的要求與現行分散承包的土地制度之間的矛盾日漸加劇,導致農民對需要高投入的集約化經營模式缺乏興趣。河套灌區春小麥與玉米、向日葵間作、套種的面積大幅度降低,春小麥收獲后基本被閑置(圖3)。主要原因是復種的增收能力有限,需要大量的勞動量。所以,應加強農業生產資料投入,從而滿足復種的需要。

2.3 水分條件的限制 熱量條件決定復種的可能性,水分和其他條件則決定其可行性,且水分條件(降雨量、降雨季節、灌溉條件等)是決定可行性的關鍵。復種使一年內種植作物的次數增加,從而使耗水量也增加。例如,華北的兩年三熟,需耗400~500 mm,小麥-玉米兩熟需水700~900 mm。國外認為,降水量小于600 mm宜間作,600~1 000 mm宜套作,大于1 000 mm可復種。降水過分集中,旱季時間長,影響復種,如云南、海南、廣東、廣西年降水量在1 200 mm以上,但冬季干旱,冬閑田面積遠比長江流域多[29]。降水還影響溫度,如杭州、成都地區,兩地年均溫及≥10℃的積溫均相等,杭州的年降雨量大于成都,但晚稻抽穗期8~9月成都的降水較杭州多,導致成都秋季氣溫偏低,雙季晚稻的穩產性低于杭州。所以,杭州是雙季稻區,而成都基本上是稻麥兩熟區。

黃淮海平原、關中地區、西北灌溉地區的復種或套作兩熟均是在灌溉地上進行的。寧夏的引黃灌區的中衛、中寧兩縣復種指數達1.57,而相鄰的同心縣熱量條件更好,年降水量300 mm左右,無灌溉條件,種植指數僅0.76。河套灌區春小麥//玉米間作、春小麥/向日葵套種、春小麥-白菜復種均較春小麥單作多灌水1~2次,折合100~240 mm水量。合理安排復種作物組合和方式,適應自然降水規律,可以節約灌溉用水。

3 解決方法

3.1 提高農業機械化水平 農民的復種行為主要決定于復種經濟效益的提高。只有改善農業生產條件,提升耕地質量,才能提高耕地生產能力和產品質量。復種指數的提高意味著勞動量和勞動強度的增加。提高農業機械化水平是提高復種指數的基本前提。增加農業機械,減少人力勞動,可根本改變目前農村的生產方式,大幅度提高農業勞動生產率,從而增加農民收入,提高農民復種的積極性。

3.2 促進規模化經營 實現糧食生產的規模化經營,能夠緩解分散承包的土地制度與規模化經營的矛盾,增加農民經濟效益,從而有效提高復種指數。河套灌區地廣人稀,在當前農業勞動力大規模向城市轉移,促進農村耕地經營使用權的適當集中與合理流動,是發展現代農業的客觀要求。土地經營權的集中可促進耕地資源的合理集中,從而提高耕地資源的使用效率。在保障農民土地福利和土地性質不改變的前提下,采取農戶之間形成耕地入股或租賃土地使用權入股的形式,保證土地使用權的合理流動,促進實現農業生產的規模經濟[30]。在提高農業機械化水平的進程中,政府需要加快土地制度創新,加強農村基礎設施建設,促進土地合理集中,降低機械化成本[31]。

3.3 因地制宜,合理復種及選擇合理的復種模式 河套灌區無霜期短,在目前及今后較長一段時間,復種的主要模式仍是間作、套種。在間作、套種生產中,應根據不同作物的生長習性,注意以下問題:①從株型上,要高矮結合,即高稈作物和矮稈作物搭配,以形成良好的通風透光條件和復合群體,如春小麥與籽瓜,春小麥與向日葵等;②從根系分布上,要深淺結合,即深根作物與淺根作物搭配,充分利用土壤中的水分和養分,促進作物生長發育;③從品種生育期上,要早晚結合,即主作物成熟期應早些,副作物成熟期應晚些,這樣可以在收獲主作物后,使得副作物獲得充分的光能,優質豐產,主副作物增產、增收兩不誤;④從作物選擇上,要共生結合,即利用作物間的互利共生關系,構成合理復合群體,如小麥復種苜蓿、毛苕子等。

目前間作、套種以人工操作為主,不利于機械化操作。隨著農村勞動力的不斷減少和勞動力價格的不斷提高,間作、套種的經濟效益越來越低。為了適應現代農業發展的需求,河套灌區的間作、套種應向輪作復種發展,如春小麥收獲后復種飼料作物、蔬菜作物或育苗移栽向日葵,以提高土地生產力。

3.4 選育專用作物品種 春小麥復種中的品種多為單作品種。由于復種復合群體是一個復雜的作物系統,單作選育的品種較難適宜復種。在今后的研究中,應針對復種,選育灌漿速率快、成熟早、高產優質的春小麥品種,以便后茬作物獲取更多的生長時期。選育耐低溫、抗霜凍的早熟向日葵品種作為春小麥復種的后茬作物,以便遇早霜危害仍可正常灌漿成熟。

3.5 優化復種栽培技術體系 復種的優化與否在很大程度上取決于模式是否增產、增收。在確定合理復種模式、專用品種的前提下,必須使其栽培技術配套,才能有效地提高土地生產力;若沿用單作的栽培技術來管理復種中的復合群體,則將會限制復種模式優勢的發揮。研究復種中作物自身生理機能特性,運用先進的農業高新技術,貫穿一體化的生產概念,確立相關栽培管理技術體系,做到良種、良制、良法有機結合,配套推廣[13]。

[1]楊瑞吉,馬海靈,楊祁峰,等.種植密度與施氮量對麥茬復種飼料油菜土壤微生物活性的影響[J].應用生態學報,2007,18(1):113 -117.

[2]HAYAMIY,RUTTAN V.Agricultural development:an international perspective[M].Baltimore:Johns Hopkins Press,1985.

[3]TURNER IIBL,HANHAM R Q,PORTARO A V.Population pressure and agricultural intensity[J].Annals of the Association of American Geographers,1977,67(3):384 -396.

[4]梁書民.我國各地區復種發展潛力與復種行為研究[J].農業經濟問題,2007(5):85-90.

[5]劉巽浩.論我國耕地種植指數(復種)的潛力[J].作物雜志,1997(3):1-3.

[6]史有國,張鳳英,郭呈宇,等.內蒙古河套灌區大麥復種模式研究[J].內蒙古農業科技,2013(6):37.

[7]朱敏,史海濱,程滿金,等.河套灌區小麥套種向日葵田間灌水有效性評價[J].中國農村水利水電,2010(10):1-8.

[8]張海明,劉景輝,劉國軍,等.內蒙古中西部小麥茬復種油用向日葵兩熟制種植模式研究[J].華北農學報,2013,18(4):79 -81.

[9]李錦怡,王術,王伯倫,等.沈陽地區旱作春小麥后茬復種模式的研究[J].干旱地區農業研究,2008,26(4):94 -104.

[10]尹輝,張恩和,王琦,等.春小麥留茬處理對復種油菜產量和水分利用效率的影響[J].農業工程學報,2011,27(2):83 -88.

[11]于勇,秦宏,何峰,等.向日葵間作套種的優點及方式[J].現代農業科技,2010(17):95,98.

[12]周春火,潘曉華,吳建富,等.不同復種方式對水稻產量和土壤肥力的影響[J].植物營養與肥料學報,2013,19(2):304 -311.

[13]衣瑩,張雯,劉喜波,等.中國北方小麥多熟種植發展現狀與前景[J].安徽農業科學,2007,35(6):1631-1632.

[14]趙延魁,王玉鳳,閻春風,等.玉米小麥間套作對光熱資源利用效率的研究[J].遼寧農業科學,1994(1):11-14.

[15]ANTHONY R S,RENE C V.Nitrogen yield and land use efficiency in annual sole crops and intercrops[J].Agronomy Journal,2006,98:1030-1040.

[16]李隆,李曉林,張福鎖,等.小麥大豆間作條件下作物養分吸收利用對間作優勢的貢獻[J].植物營養與肥料學報,2000,6(2):140-146.

[17]吳鳳芝,周新剛.不同作物間作對黃瓜病害及土壤微生物群落多樣性的影響[J].土壤學報,2009,46(5):899 -906.

[18]周海波,陳巨蓮,程登發,等.小麥間作豌豆對麥長管蚜及其主要天敵種群動態的影響[J].昆蟲學報,2009,52(7):775 -782.

[19]蘇世鳴,任麗軒,霍振華,等.西瓜與旱作水稻間作改善西瓜連作障礙及對土壤微生物區系的影響[J].中國農業科學,2008,41(3):704-712.

[20]喬鵬,湯利,鄭毅,等.不同抗性小麥品種與蠶豆間作條件下的養分吸收與白粉病發生特征[J].植物營養與肥料學報,2010,16(5):1086-1093.

[21]田耀加,梁廣文,曾玲,等.間作對甜玉米田主要害蟲與天敵動態的影響[J].植物保護學報,2012,3(1):1-6.

[22]楊濱娟,黃國勤,徐寧,等.長期水旱輪作條件下不同復種方式對稻田雜草群落的影響[J].應用生態學報,2013,24(9):2533-2538.

[23]張鳳云,吳普特,趙西寧,等.間套作提高農田水分利用效率的節水機理[J].應用生態學報,2012,23(5):1400 -1405.

[24]黃偉,張俊花,李文紅,等.冀西北壩上半干旱區南瓜油葵間作的水分效應[J].生態學報,2011,31(14):4072 -4081.

[25]沈其榮,褚貴新,曹金留,等.從氮素營養的角度分析旱作水稻與花生間作系統的產量優勢[J].中國農業科學,2004,37(8):1177 -1182.

[26]董宛麟,張立禎,于洋,等.向日葵和馬鈴薯間作模式的生產力及水分利用[J].農業工程學報,2012,28(18):127 -133.

[27]艾海艦,李志熙,邊利軍.春小麥與玉米、向日葵間作套種對土壤水分利用的影響[J].水土保持通報,2014,34(4):91 -98.

[28]唐國永.麥后復種油菜的品種選擇及栽培試驗[J].湖北農業科學,2013,52(14):3249 -3252.

[29]耕作學[EB/OL].http://www.docin.com/p -299467112.html&uid=12293490?bsh_bid=62507962.

[30]李琳鳳,李孟剛.提高復種指數是保障我國糧食安全的有效途徑[J].管理探索,2012(3):26 -28.

[31]陳善毅.我國耕地復種指數繼續提高的瓶頸與對策[J].安徽農業科學,2007,35(21):6560 -6561.