日本勞動力市場的新動向——非正式員工問題

徐少明

(中國對外友好合作服務中心,北京 100740)

一、序言

日本經濟是在20世紀80年代末開始走向停滯和低迷的,但直到現在,日本依然是一個富有的發達國家。2012年,日本GDP總量達5.96萬億美元,仍居世界第三位,人均GDP高達46 736美元,仍居世界前茅。海外凈資產高達296.1萬億日元,為世界第一;個人金融資產為1 547萬億日元,居世界之首。從外匯儲備看,到2006年為止,日本一直居世界第一位,2006年以后被中國超越,居世界第二位,2012年9月為1.28萬億美元。失業率為4%左右,最高年份的2002年也只有5.4%,而歐洲國家大多都在8%以上。國民生活水平甚至高于歐美發達國家,自然環境和空氣質量仍是世界最好。[1]

日本人均收入較高,貧富差距較小。根據世界銀行2005-2009年數據平均,日本的基尼系數為32.1,低于美國41.6,英國 38.1,意大利 35.5,加拿大 33.9,俄羅斯 38.02,中國42.55等國,[2]應該說日本社會總體的貧富差距相對較小。

但近年來日本勞動力市場出現了一個新現象:非正式員工的就業占比越來越大。從1985年16%一路上升至2006年34%,也就是說現在日本勞動力市場上,每3個人就有1人是非正式員工(如圖1)。

圖1 非正式員工的比率

一方面,日本企業中正式員工上了年紀以后無事可做,等著混日子退休,成為公司內部的“窗邊族”。另一方面,年輕人大學畢業正值就業冰河期,很難成為正式員工,不得不在各種公司打零工。隨著時間的延續,年輕的非正式員工年齡逐漸增大,到40歲左右時,和同齡的正式員工相比,收入差距將逐漸擴大到2倍左右。20-24歲年齡段的非正式員工占全體勞動人口的43%。隨著日本老齡化社會的加劇,非正式員工占比將達到全部勞動人口的一半。以至于日本社會給非正式員工專門起了一個名字:“窮忙族(日語:ワーキングプア,即英語workingpoor)”,據統計,1997年日本窮忙族家庭有458萬戶,占日本家庭總數的12.8%,之后逐年上升至2007年675萬戶,占日本家庭總數的19.0%。[3]

二、原因

當年日本經濟快速發展時,學者分析日本的成功經驗,找出日本企業管理獨特的所謂“三大支柱”,即終身雇傭制、年功序列制和企業內工會。由于3項制度生命力非常頑強,以至于泡沫經濟破滅制后延續至今,成為阻礙日本經濟向前發展的障礙。

(一)終身雇傭制

明治維新以后日本封建經濟破產,大量農村勞動力進城。正處于第二次工業革命時期的日本產業逐漸形成了終身雇傭制。即只要成為公司正式員工,無故不會開除直至退休。這種長期穩定的雇傭制度助推日本經濟高速發展,反過來說,經濟高速發展也助推這種長期穩定的雇傭制度從大企業擴展至日本全社會。

1990年日本泡沫經濟破裂,經濟增長速度下滑,政府為了穩定經濟,不惜擴大財政赤字,出手救援瀕于破產的金融體系,為經濟注入大量流動性,企業利潤下滑出現虧損。但是長久形成的終身雇傭制在日本社會深入人心,從政府機構到企業管理者到普通員工都反對進行大刀闊斧的改革。一方面,企業為了延緩人力成本的大幅上升,只能減少新招錄正式員工的人數。另一方面,當業務繁忙時,只能讓正式員工加班加點,或雇傭一些非正式員工來完成工作。由于經濟增長速度回落已經持續多年,造成非正式員工的比例越來越大。

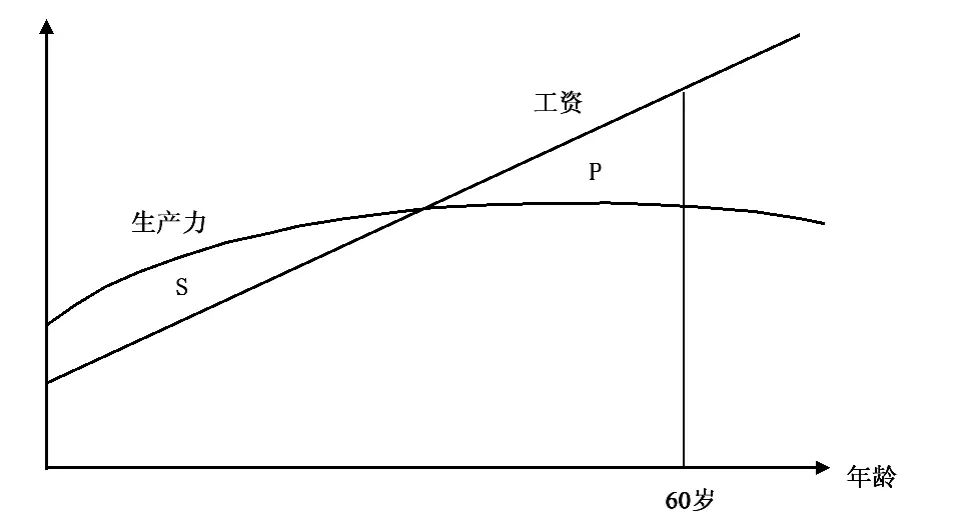

(二)年功序列制

年功序列制就是不論員工個體的生產成果如何,隨年齡增長工資水平逐漸上升的一種工資制度(如圖2)。日本企業從“戰時經濟”開始,通過按年增長的工資水平把員工與公司利益捆綁在一起。對員工來說,一旦中途離開公司,意味著失去養老金和退休金,如果被公司開除,幾乎不可能再被其他公司看中,這就意味著一下子失去了后半輩子數千萬日元的收入。對于公司來說,對勞動力發放的薪酬并不是嚴格依據其對公司帶來經濟效益的多少來決定,即使在員工年齡增長薪酬成本很高的時候也不會為了削減成本而裁員,造成企業薪酬成本負擔很重,只能通過雇傭、解雇一些非正式員工來調節這種矛盾。

圖2 工資和生產力

(三)企業內工會

日本的工會主要是企業內工會,與西方傳統的行業工會有一定區別,企業內工會只限于企業內部,不分工種,行業工會經常是跨企業組成,工種較為專一。西方的行業工會和企業管理階層經常處于對立狀態,日本的企業內工會卻和管理階層經常保持利益一致,甚至同流合污。日本工會的組織率、員工入會率總體來說并不高。正式員工在工會中的比例也逐年下降。1980年日本工會組建率為30.8%,到2009年僅為18.5%。究其原因:一是第三產業就業人數大幅增加,占到60—70%,出現大量靈活就業人員,組建工會有難度。二是政府部門減少。公務員工會人數減少。三是正式員工階層的停頓,非正規勞動者組織化程度降低。大企業入會率高,都是正式員工。非正式工不在工會行列。但非正式工數量在增加,入會率又很低,社會地位低。在經濟形勢不好的情況下,企業工會與管理階層沆瀣一氣,最后的結果就是對正式員工的雇傭減少。

三、后果

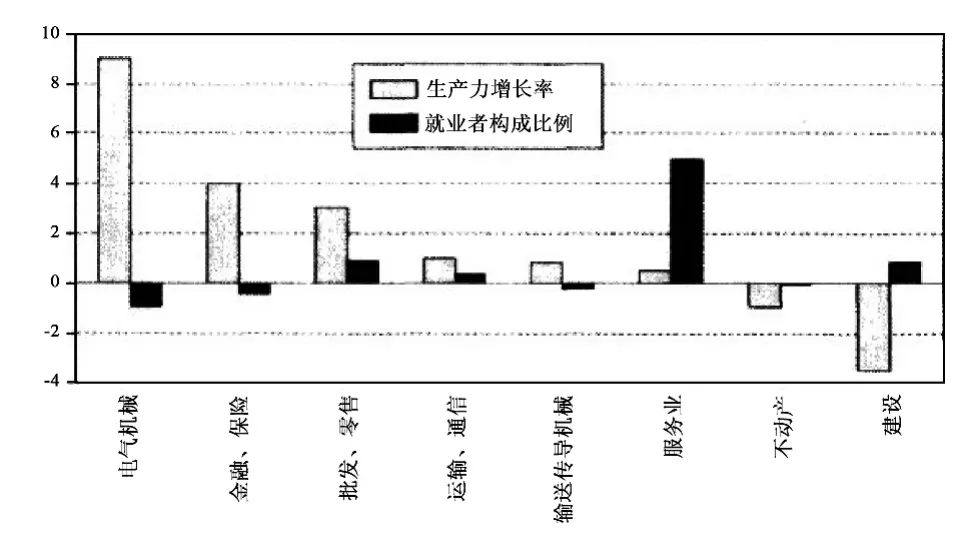

(一)拉低了日本社會的勞動生產率

圖3表示的是1990年代日本生產率增長率和勞動人口的變化情況,可以看出由于經濟不景氣,勞動生產率高的部門吸收的勞動人口不多甚至減少,而人口只能流向服務業建筑業等勞動生產率不高的部門,這就造成日本社會的勞動生產率被拉低。

圖3 生產率增長率和勞動人口的移動

(二)就業冰河期

由于大量的非正式員工存在,使得企業沒有動力招收新畢業的大學生,上世紀90年代中期開始,日本進入漫長的就業冰河期。

(三)社會矛盾凸顯

非正式員工身份一經確立,在其后的整個職業生涯中就很難再次成為正式員工,經濟形勢不好時,經常面臨被裁員的厄運,巨大的心理落差和身份壁壘逐漸形成。隨著非正式員工比例不斷上升,收入少壓力大的人群逐漸增大,由此造成的社會矛盾不斷積累,不定期爆發的風險加大。如發生在2008年6月8日的東京秋葉原殺人事件,就是這種社會矛盾的一次體現。

四、外界的建議

經合組織(OECD)每年對會員國發布的審議報告中,對日本就業問題提出了很多建議,如提高女性、老年人就業,引導日本企業改變不必要的加班文化,基于工作業績發放薪酬。政府應該推進立法,讓臨時工工作的條件更接近于全職工作的條件。總之,日本迫切需要創造一種更靈活、更富想象力、最終帶來更高生產率的工作環境。

[1] 張季風.重新審視日本“失去的二十年”[J].日本學刊,2013(6).