科左中旗蒙古族薩滿過關儀式紀實

朱臨吉++張智

【摘要】蒙古族的原始宗教——“勃額教”,也稱“蒙古薩滿教”,是蒙古族幾千年來最重要的精神文化支柱,它的興起在源自蒙古族人對“自然神”崇拜的基礎上,又汲取了本民族、漢族以及阿爾泰語系其他民族的文化精髓。而在宗教習俗和禮儀上,又吸收了佛教的一些宗教因素。可以說,蒙古族薩滿教深厚的宗教歷史背景和獨特的歷史文化一直以來都是歷史界、宗教界以及文藝界研究的重要課題。本文以紀實報告的形式對蒙古族薩滿教“過關”的儀式流程進行細致翔實的描述,試圖還原科左中旗蒙古族薩滿宗教儀式上的一些重要特征。

【關鍵詞】蒙古族薩滿教;過關;儀式音聲

蒙古族薩滿每逢本民族的重要節日都有舉行祭天、祭祖儀式的習俗,時間一般定在每年的“三月三”“六月六”“九月九”。其中“九月九”這個日子最為重要,因為這一天,很多周圍盟旗的薩滿都會聚集于此,舉行聲勢浩大的過關儀式。這個被蒙語稱為“搭巴達雅拉”的儀式,不僅是蒙古族薩滿們節日相聚的重要活動,而且也是薩滿師傅帶領眾弟子“出徒”的過關挑戰。本文所闡述的是在內蒙古科爾沁地區舉辦的一場蒙古族薩滿教過關儀式。

一、此次過關儀式舉行的相關背景

2014年lO月2日,筆者經內蒙古通遼市來到了科左中旗寶龍山鎮哈日干吐蘇木(蘇木,來源自蒙古語,內蒙古自治區行政區劃單位名稱,相當于鄉級。)查森套布嘎查。(嘎查:內蒙古自治區行政區劃單位名稱,與行政村平級。)從寶龍山到查森套布嘎查,五十多公里的路程,我們竟用了將近兩個多小時的時間,路況極其復雜。

(一)過關儀式的組織者

一進院門,這戶人家的主人就很熱情地招呼了我們,他便是這次過關的組織者,名叫王布和巴爾,一位五十八歲精神卻依然矍鑠的老人。王姓家族是村中有名的大戶人家,這從擁有如此偌大的院落上,我們就可窺見一斑。從他的家人口中得知:王布和巴爾這一代有五個兄弟姊妹,他是家中老三,年輕時,他便能歌善舞,一心跟隨著當地最有聲望的“博”(科爾沁蒙古族對薩滿的稱謂)學習薩滿文化和技藝,總的算起來,從他的祖師爺到他這一輩,已經經歷了五代的沿襲。

在王布和巴爾大家族里,從事薩滿活動的人并不多,雖然王老伯為此項宗教活動的傳承奔走了大半生,但是他的兩個兒子卻并不對此有太深的眷顧。他的大兒子務農并照顧一家老小,小兒子則在錫林郭勒盟國企上班。據他的小兒子講述,諸如此類的過關儀式,他也是第一次參加,而對于父親的薩滿教活動,他們很少過問和參加,而在他父親的眾多弟子之中,關系最近密的應屬他的四嬸,也就是王布和巴爾的四弟妹。在對他四弟妹的采訪中,我們得知,她已經向王布和巴爾學習了將近十年的時間。她回憶說,王布和巴爾無論是給街坊四鄰看病,還是帶徒施教,從來不主動索要任何報酬。當然,這種樂善好施的心腸和不計回報的品格也使得他成為科爾沁地區最德高望重的薩滿師傅。

(二)關于日期選擇和“過關”的含義

據王布和巴爾的徒弟講述:過關儀式必須在農歷的“九月九”舉行,而今年適逢馬年,馬對于蒙古族來說,有著非凡的象征意義,馬年也就成為了蒙古族舉辦重大慶典和祭祀儀式最佳時期,所以王家舉辦過關儀式選擇在馬年的“九月九”,可謂是良辰吉日了。

過關儀式一般是薩滿師傅帶領徒弟走向出徒之路的重要環節,整個過關的過程時刻檢驗著徒弟們的心智和膽識。薩滿徒弟們在儀式上需要過九個關卡,而且最好可以參加九次這樣的儀式,取意“九九歸一”。取此法的意義在于,使徒弟在經歷眾多磨難后,逐漸成為一名成熟的薩滿。但有時候,過關儀式的關數也未必是九,這受參加人員的數量和場地等因素的制約,一些規模比較小的過關儀式,也有過三關的情況。專門從事薩滿音樂文化研究的遼寧省丹東市文化局研究員劉桂騰曾撰寫過有關科爾沁地區腰林毛都蘇木南塔嘎查色仁欽博薩滿過關儀式的論文,論文中所提及的薩滿過關種類僅有三種,這種只過三關的過關儀式被稱為“二道關”。引用他的話說:歷史上,科爾沁博的過關儀式有過“二道關”和“九道關”之說。能過“二道關”是行博的基本標準,能過“九道關”是技藝高超的博。今天色仁欽博主持的過“二道關”,共有三個項目:一是“踩鍘刀”,二是“踩犁鏵”,三是“咬烙鐵”。色仁欽博向我介紹:過“九道關”所需的器具、祭品和人員等都遠遠大于過“二道關”,凡器必九:鍘刀9、犁鏵9、烙鐵9、羊9、牛9……并要有9個以上博師傅參加。特別是由9個鍘刀組成的“刀梯”,上下難度很大。因為費用高昂、儀式復雜、所需技藝高超的薩滿師傅眾多(這是無法用錢來解決的主要問題),所以,目前在科爾沁已經無條件舉行過“九道關”的儀式了。而相比之下,王氏家族所舉辦的過關儀式無論是在參加人數還是在儀式布置上都達到了盛況空前的規模,共有來自呼和浩特市,呼倫貝爾盟,興安盟,哲里木盟,錫林郭勒盟的數十幾名薩滿師傅,以及他們近百名的薩滿學徒參加此次盛會。

除了劉桂騰研究員在其撰寫論文中提到的三個“關口”(“踩鍘刀”“踩鐵鏵”“咬烙鐵”)之外,此次王家過關儀式上還設置有“刀山關”“舞筷子”“串火門”“吃火滑子”“過水坑”“踩針板”的“過關”項目。而據儀式上的薩滿師傅介紹,除王家過關儀式上所涉及的“九關”以外,科爾沁地區蒙古族薩滿在過關儀式上還有其他的幾道關卡,包括“油鍋撈物關”“擼鏈關”“吞刀關”“吞劍關”等關卡。只不過,在這總共十余種的關卡之中,主辦者依據場地和實施條件的不同,擇其中的九個關卡通過。

二、王家“過關儀式”的場地布置及流程實錄

(一)王家“過關儀式”的場地布置

過關儀式安排在查森套布嘎查的查申艾力村,距查森套布嘎查有十多華里的路程,舉辦的場地面朝著一片足球場大小的湖泊,湖水清澈見底,場地背面則倚靠三座修建時間不長的敖包,敖包立于山丘之上,在查森套布像這樣面水背山的風水寶地卻并不多見。據王布和巴爾的四弟妹介紹,敖包是二哥家的兒子王國慶出資修建的,每逢重要儀式和重大節氣,他們都要到此祭拜。在過關儀式開始之前,虔誠的王家子嗣都一一在神壇前進香叩拜,香臺上刻有“巴音敖包”四個鮮紅的大字。

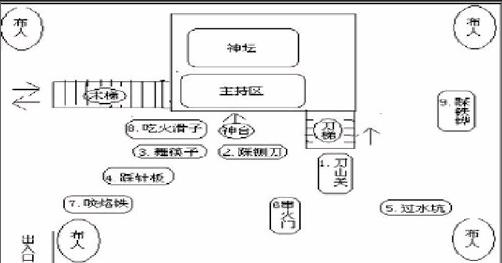

敖包正前方,就是王氏家族用來舉行過關儀式的場地,其布置十分考究,先是用四支粗木樁和黃色絲綢圍成邊長為五十米的正方形,入口處在場地的左前方向位置。場地的四角各設布人一個,靠近入口處前方的兩個布人為白色,后方兩個布人為黑色,據說雖然都是作為儀式場地內的守衛,但是白色布人代表小神,傳說是在儀式中起到保護博人進出的作用;而黑色代表小鬼,起震懾作用,有著阻止其他鬼神擾亂會場的職責。

在場地正中偏后的位置設祭祀神臺,神臺高約三米,面積為五平方米左右。走入神臺,首先映入眼簾的是一副醒目的對聯,左聯道:“鼓樂聲中請圣祖神靈護駕過九關”,右聯為:“博人唱出千年歌張裙飄出萬年舞”。臺兩側設有“木梯”和“刀梯”,“木梯”用于主持儀式的人員上下,“刀梯”是備第一關“刀山關”舉行時使用。神臺之上樹立兩柄鋼叉,一柄族旗,周圍以彩條配之,絢爛奪目。神臺中央安置神壇一座,配有香爐和各種祭祀用品。整個神臺的布置類似于敖包的基本樣式。神臺前設“九關關卡”,每個關卡的場地上都插有族旗、點棒香,并設一人多高的指示標牌,標牌為紅底黑字,蒙文書寫。標牌頂端設神燈,儀式開始之時,九燈齊燃。

(二)王家“過關儀式”的流程實錄

2014年IO月2日,農歷九月初九,查申艾力村王氏巴音敖包前。

08:00-敖包進香,打掃布置場地,擺設過關神器。

lO:OO-祈禱儀式

祈禱儀式的意圖是祈禱神靈,保佑過關儀式圓滿成功。儀式方隊的最前方為王布和巴爾,他頭頂飛鳥五福冠,腰間系五彩神裙,手持神鼓,腰系腰鏡。在他身后是來自四面八方的薩滿法師,薩滿法師的后面是眾法師等待接受“過關”考驗的薩滿學徒。儀式一開始由王布和巴爾面向神壇擊鼓唱誦,眾徒虔誠附和,以求諸位神靈降臨。

l0:30-凈潔法壇

在這個部分,執鼓而歌的王布和巴爾帶領著眾薩滿和徒弟們繞行“九關關卡”,祈禱著每關可以順利通過。

l0:55-活祭神靈

眾徒將一只角系紅繩的白色祭羊置于王布和巴爾身旁,齊鼓歌之。歌畢,兩個徒弟將羊的雙腳抬起,左右搖晃各三下并將其放置于地上,王布和巴爾重重在羊的前胸拍打三下后,徒弟將祭羊帶走。

11:29——獻舞神靈

這個環節主要是以眾博獻舞的形式來表達對神靈的篤信與虔誠,而在眾薩滿看來,相比之前的三個環節,這一環節多少帶有娛樂的性質。共有三位薩滿師傅帶領著他們的徒弟進行獻舞的表演,這三段舞蹈的形式各有不同,唱詞和鼓點也有著各自的地方特色。

ll:54——過“九關”

第一關:刀山關

伴隨著眾博的鼓樂聲,王布和巴爾走在了刀山關的最前面。此關要求攀爬者徒腳爬上有九個刀片制成的“刀梯”,從徒弟們的表情中,筆者可以感覺到此關難度之大。他們紛紛原地觀望,薩滿師傅見此狀,身先示范。已經爬上“刀梯”站在神臺上的師傅們,手舞著神鼓不斷鼓勵著自己的徒弟,攀爬者自“刀梯”而上,拜祭神壇,然后從木梯下。看到即將爬上神臺的徒弟們,站在神臺之上的王布和巴爾都會上前攙扶一把,從他忙碌的身影中,筆者深深感受到他對后輩們的殷切期望和關愛。

第二關:踩鍘刀

基于不存在場地限制,器具使用也較為方便的特點,“踩鍘刀”一直是科爾沁蒙古族薩滿過關儀式中使用次數較多的關卡,但這并不代表著關卡如想象中那樣容易通過。這關需要眾徒從兩個長達一米的鍘刀上徒腳走過。它考驗著徒弟們的平衡能力,如果掌握不好平衡,不但會被刀片劃傷,而且極容易崴傷挑戰者的腳踝。

第三關:舞筷子

此關與南方少數民族“竹竿舞”的表演形式極為相像,王布和巴爾與另外一名薩滿師傅挑起兩根竹竿,隨女薩滿們的歌聲和鼓點盡情舞動,與上一關驚心動魄的場面相比,這個關卡頓時平添了幾分歡樂與祥和。

第四關:踩針板

祥和過后的這一關對于徒弟們來說相當具有挑戰性。筆者只在電視節目中或雜技場上見過踩針板的絕技,而對于初出茅廬的小薩滿們來說,想順利通過這種極具技巧性的關卡絕對是需要有著非凡的膽量的。薩滿師傅依然擊鼓呵之,給自己的徒弟增添士氣。

第五關:過水坑

族人在過關場地偏右下的位置挖出兩米長,一米寬的土坑,土坑上裹一張塑料膜,在上面倒滿水,不一會的工夫,一個小水坑就在我們眼前了。在水上放置一塊木板。這個關卡需要徒弟們腳踏水中的木板,并順利的跨越水坑。在筆者看來,這是較為容易的一個關卡,其實通過起來卻絕非易事。有些徒弟因為重心不穩跌落到水中,摔的滿身泥水;有些徒弟則因為遲疑或膽小選擇直接蹚水而過,放棄了能夠借力的木板。

第六關:串火門

由于“串火門”具有一定的危險性,族人將這關的通關地點設置在了場地的中央,以方便過關者的跑動。火門由鋼筋彎制而成,將汽油淋澆在纏繞鋼筋的麻布條上,置火將其點燃,火門頓時烈焰冉冉。薩滿師傅在火門邊擊鼓呵之,小薩滿們縱身而躍。有些女薩滿雖然在跳躍的過程中,被躥起的火苗燎焦了頭發,但是她們還是鼓起勇氣,選擇多次跨越。

第七關:咬烙鐵

族人將爐中的烙鐵拿出,老薩滿身先士卒,用牙在烙鐵上猛咬兩下,牙與烙鐵碰撞之間,發出清脆的響聲。眾徒排于其后,大膽者在前。

第八關:吃“火滑子”

“火滑子”即剛從火爐中取出的小塊木炭,族人從爐中取木炭置于鐵盆之中,木炭熾熱而灼手,有經驗的薩滿動作靈敏的將火滑子送入口中,嚼碎吞咽,眾徒隨之。

第九關:踩鐵鏵

族人在爐中取出已經烤熱的鐵鏵,放置在事先挖好的土坑之上,再備好一盆豆油。薩滿師傅赤腳沾上豆油,在滾燙的鐵鏵上猛蹬兩下,頓時火光四射,鐵鏵上竄起一團炙熱的火焰,每人反復兩三次方可通關。

在九關過后,整個過關儀式接近了尾聲,王布和巴爾擊鼓以謝神靈。夕陽殘照之時,在王家老宅,王布和巴爾用祭羊酬謝眾薩滿、族人以及賓客。

三、結語

王氏家族的過關儀式完整地保留了科左中旗蒙古族薩滿教的文化精髓,它以一個全面清晰的視角向人們展示了蒙古族薩滿教的傳奇魅力,原始宗教的地域性特征又為科左中旗薩滿教注入了屬于自己的蒙古族祭祀儀式的風格。可以說,每一次過關儀式的開啟都代表著將有新一代的薩滿即將從事這一古老的職業,而正是他們的這種世代傳承,才使我們能夠同他們一起,見證著蒙古族薩滿教圣火的熊熊燃燒。

參考文獻:

[1]劉桂騰.搭巴達雅拉一一科爾沁蒙古族薩滿“過關”儀式音樂考察[J].中央音樂學院學報(季刊),2006,(1):43-57.